9.28 万起!刚刚上市的零跑 Lafa5,不是无聊的家用车

在造车新势力这波浪潮里,零跑一直是个很特别的存在。如果说有的品牌靠「服务」起家,有的品牌靠「流量」活着,那零跑给人的印象,更像是一个闷头做题的书生。

过去两年,它靠着 C10、C11、C16 这些量大管饱的家用 SUV,硬生生把自己送上了月销 7 万台的高位,稳稳坐在了新势力销量的头把交椅上。

当大家以为零跑会继续在「家庭用车」这条稳妥的路上狂奔时,它却突然停下来,从身后掏出了一辆看起来不太安分的小车——零跑 Lafa5。

就在刚刚,零跑 Lafa5 正式上市,售价区间定在了 9.28-11.68 万元。

这是一辆很难被传统定义的车。它只有 4.4 米长,卖得不贵,却用上了激光雷达和 8295 芯片;它长着一副欧洲两厢车的面孔,骨子里却透着中国工程师对「技术平权」的执念。

两厢小车的参数博弈

在中国市场,造两厢车一直是个费力不讨好的事。空间不如 SUV 实惠,气场不如轿车足。但 Lafa5 似乎想用一套独特的美学来打破这个魔咒。

首先是尺寸上的小心机。Lafa5 的车身长度只有 4430mm,非常紧凑,利于在城市里穿梭。但它的车宽却达到了的 1880mm,超过了不少中型 SUV。

越级的车宽带来的好处显而易见,一是视觉上更低趴,配合 19 寸的轮毂,有了「钢炮」该有的扎实姿态;二是解决了两厢车后排坐三人时略显拥挤的通病。零跑官方给出的数据是 61.4% 的轴长比和 86% 的空间利用率,坐在后排,你很难相信这只是一辆 4.4 米的小车。

这种「短车身、长轴距、大车宽」的设计,其实就是在空间实用性和驾驶灵活性之间的取舍,零跑不想让你因为买了小车就牺牲掉载人的体验。

走进车内,你会看到熟悉的零跑风格,但也能发现不少新意。

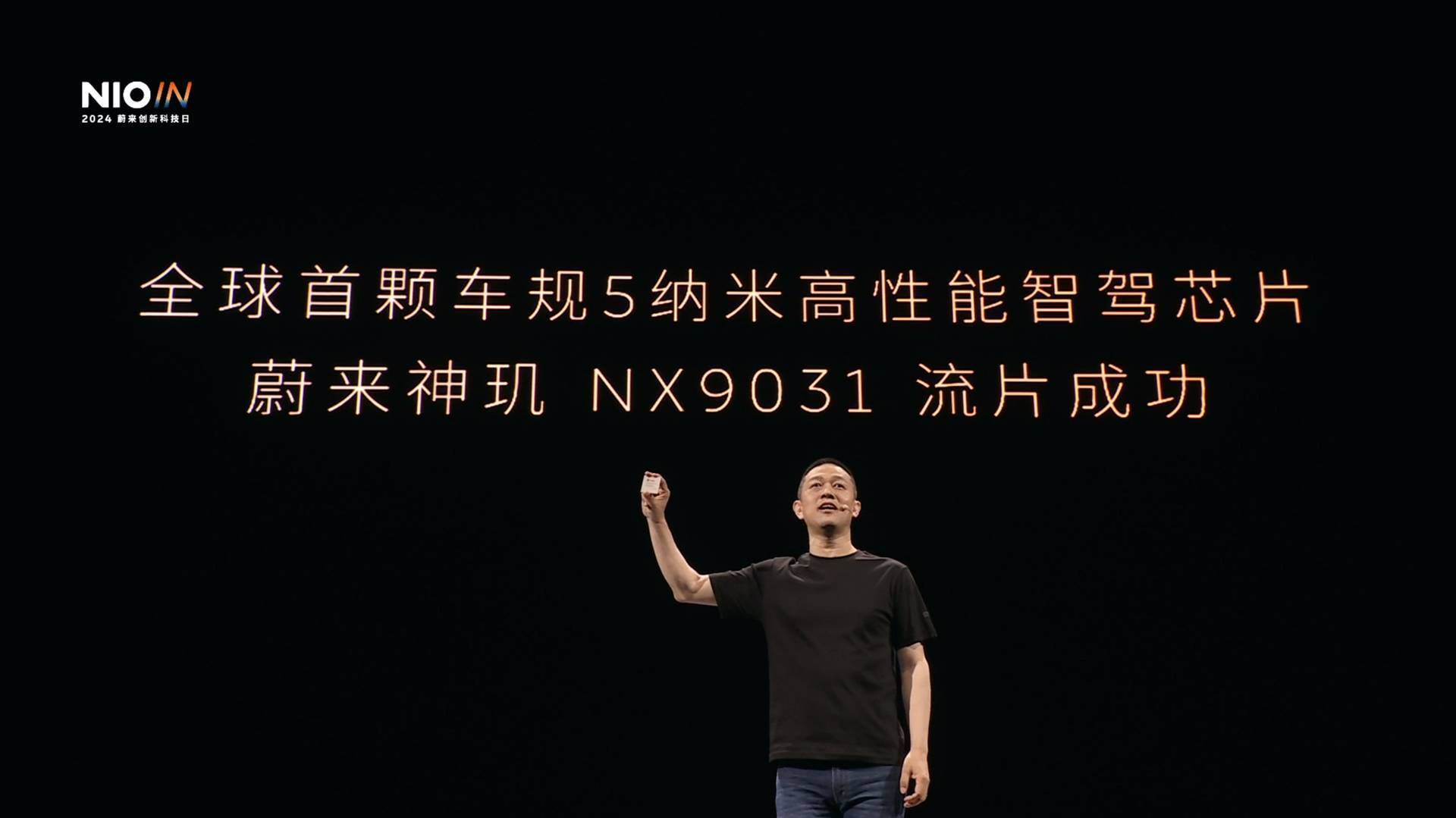

最显眼的是智能化硬件的配置策略。在这个价位,大多数车企还在使用高通 8155 甚至性能更低的芯片,这本无可厚非。但零跑直接给 Lafa5 标配了 5nm 工艺的 8295 芯片,保证了这辆车在未来三五年的 OTA 升级中不会因为算力不足而掉队。

配合这颗芯片的是 Leapmotor OS 4.0 Plus 系统,支持双 AI 语音助手、声纹识别和四川话及粤语的识别,流畅度几乎没有槽点。

更有意思的是副驾前方的「魔术拓展坞」,配合 30 多种官方配件,为年轻用户提供了更多的可玩性,停车休息时,无论是放个小桌板吃外卖,还是挂个平板看剧,都比传统的仪表台要实用得多。

如果你觉得座舱的堆料还在意料之中,那底盘和三电系统的配置就真的有点不讲武德了。

Lafa5 基于零跑最新的 LEAP 3.5 架构打造,全系标配 800V 高压平台,能在 15 分钟内将电量从 10% 充至 80%,或者充电 5 分钟补充 200km 续航。

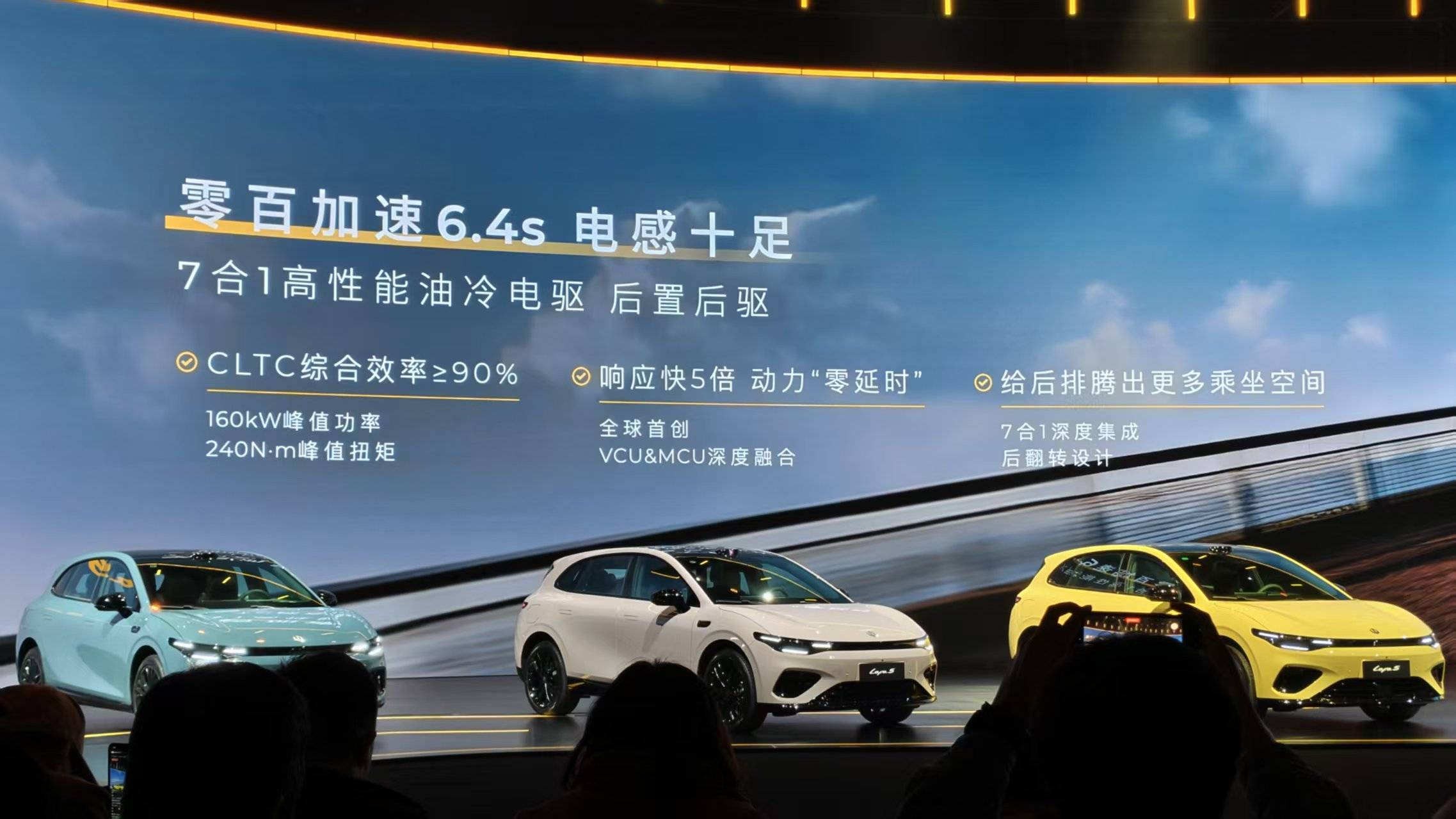

动力方面,新车采用后置后驱布局,搭载一台 160kW 的电机(入门版本为 132kW),峰值扭矩 240N·m,零百加速 6.4 秒(入门版本为 8.7 秒)。这个数据虽然算不上狂暴,但在电车的瞬时扭矩加持下,城市红绿灯起步已经足够崩掉绝大多数燃油车。

而且,后驱的特性加上 Stellantis 集团欧洲团队的底盘调校,让这辆车在过弯时有了难得的支撑性。

一位零跑相关人士对董车会表示,Lafa5 不像以前的零跑车型那样一味地软,而是多了一份紧致和韧性。这种驾驶质感的提升,是参数表上体现不出来的,但却是这辆车被称为「小钢炮」的底气所在。

更值得一提的是智驾。

Lafa5 的两个 Max 版本搭载了激光雷达和高通 8650 芯片,这让它具备了实现城市无图导航辅助巡航的能力。在复杂的城市路况下,它能识别红绿灯、斑马线和行人,自主通行。虽然它依然需要驾驶员时刻监管,但在 10 万元出头的两厢小车上聊城区辅助驾驶,这在以前是无法想象的。

零跑,也有着它的浪漫

聊完参数,我想跳出这辆车本身,聊聊我们正在面对的这个市场。

如果你去了上周的广州车展,或许会有和我一样的感受:放眼望去,几乎全是各家的「三排大六座」。为了追求极致的空间和舒适,汽车仿佛在这个时代达成了某种枯燥的共识。大家都在比谁的车机更流畅,谁的语音助手更智能,谁的沙发更舒服,谁的算力更强。

这当然没有错,这是中国家庭用车的刚需。但作为一名汽车爱好者,在感叹国产车配置越来越高的同时,内心多少也会感到一丝荒凉。一天下来,除了必要的报道工作,我连朋友圈都没发。

我们似乎正在失去那个汽车设计肆意挥洒的年代。在那个燃油车的黄金岁月里,汽车不仅仅是把人从 A 点送到 B 点的工具,更是一种情绪价值的容器,是一个鲜活的文化符号。那时候,我们有钢炮,有双门跑车,有各种奇形怪状但性格鲜明的小车。而现在,由于电池布局和风阻的限制,汽车仿佛正在逐渐退化成千篇一律的电子家电。

正是在这种「正确但无聊」的背景下,零跑 Lafa5 的出现才显得尤为珍贵,甚至带有一丝反叛的意味。

Lafa5 并不完美,它可能无法像当年的经典车型那样瞬间成为图腾,但它至少是一个开始。在这个大家都忙着讨好一家老小的时代,零跑选择讨好那个「想开点不一样的车」的你。

这种反叛,对于零跑来说,其实是一次迟到了六年的回归。

2019 年,零跑推出的第一款量产车并不是什么这就好卖的 SUV,而是一辆名叫 S01 的双门轿跑。那是一辆充满了理想主义色彩,但也充满了争议和遗憾的车。那时候的零跑,想做「年轻人的大玩具」,想做「平民跑车」。但现实很骨感,S01 尚未成熟的造型和品牌力,让这家新势力差点倒在起跑线上。

▲ 零跑 S01

那次跌倒让零跑痛定思痛,转向了实用主义。T03 负责走量,C11、C10、C16 负责赚钱。零跑把自己变成了一个极其务实的「全家桶」供应商,用性价比构筑了护城河,也在这个过程中赚到了钱,活了下来,而且活得很好。

但那个关于「驾驶乐趣」的念头,可能从来就没有在零跑的文化里消失过。现在的零跑,已经不是六年前那个捉襟见肘的初创公司了。它有技术储备,有资金支持,有供应链话语权。所以,Lafa5 不是什么「欧洲特供转内销」,它是零跑在解决了生存问题后,对自己初心的某种回归。

这次零跑给出的 Slogan 是:

自己定义路。

这句话是说给 Lafa5 的潜在用户听的:你们依然有权利选择一种更自我、更鲜活的生活方式,不必被迫接受那些千篇一律的「街车」。在 Lafa5 上,加速、转向、声浪、踏板,你想怎么调就怎么调。

这句话也是说给零跑自己听的:在内卷的市场中,除了无休止地比拼性价比和尺寸,依然可以选择一条更难、但更有趣的路。

当然,Lafa5 注定不会像 C16 那样成为大众市场的万金油,如何让习惯了「大即是好」的消费者,去理解小车背后的价值?如何重建大家对国产两厢车的信心?这都需要时间去验证。

但无论如何,Lafa5 的出现,让我们在这个略显无聊的时代,多了一种「不无聊」的选择。这不仅是零跑的浪漫,也是中国汽车市场走向成熟、开始容纳多元文化的标志。

正如时尚总有周期,个性的回归终将到来。Lafa5 或许就是那个报春的信号。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。