理想 VLA 再更新,不但自主充电还能躲「鱼雷」

每当苹果在 WWDC 发布新版 iOS,相关热搜总是会出现类似这样的话题:究竟哪款老 iPhone 首次被排除在升级名单之外,不幸「掉队」?

新能源汽车也是如此——引入智能化后,「常用常新」总是厂商会打出的卖点之一。

如今,用户不只看马力和续航,更在意智能化更新的可持续性:OTA 的频率与内容、核心功能的长期可用性(导航/智驾/座舱)、硬件冗余是否支撑未来升级,以及付费订阅与保值率的平衡。

换句话说,一台优秀的智能车,不止是当下的配置清单,更是持续进化的能力与承诺。

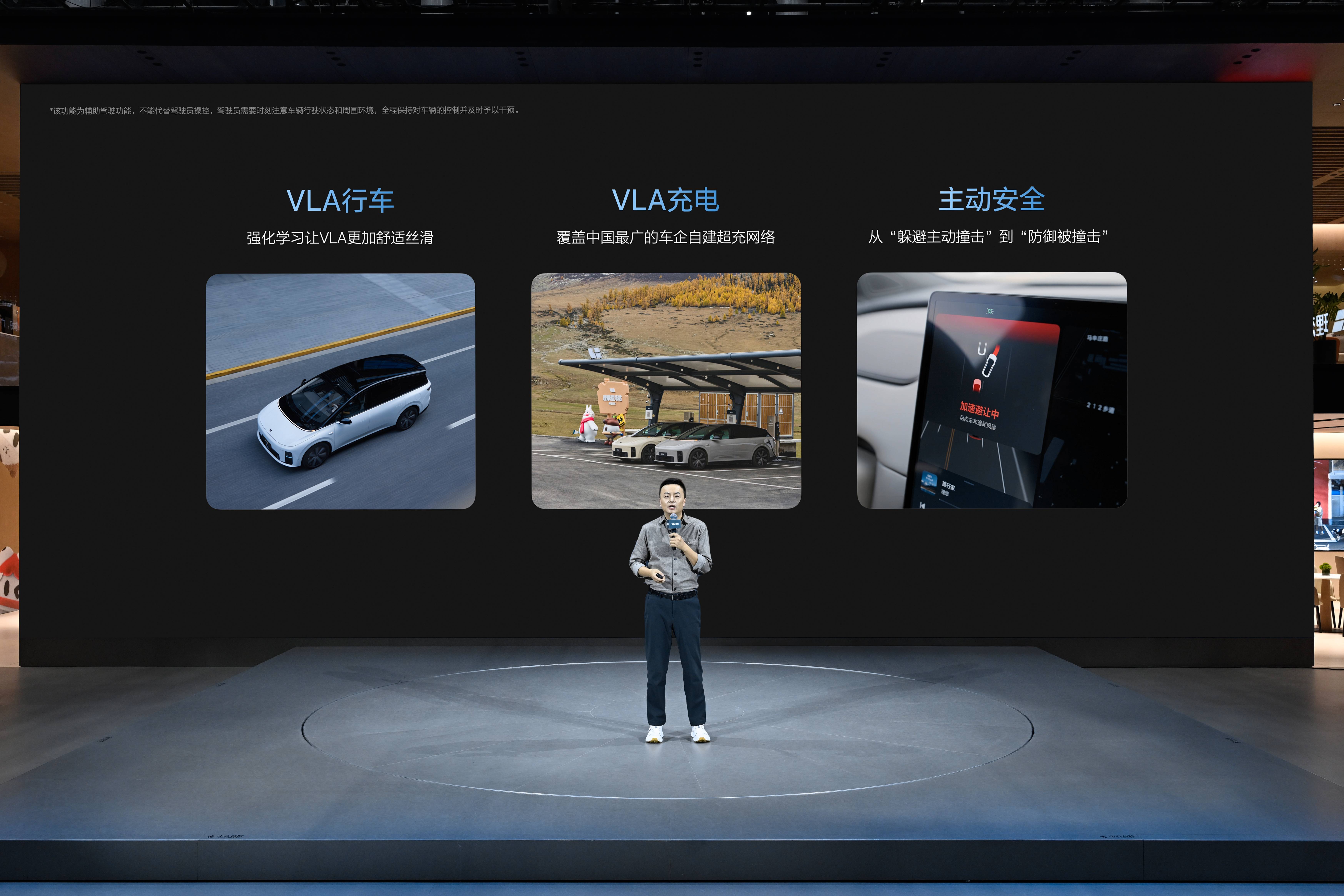

在 2025 年广州车展上,理想汽车公布了辅助驾驶板块最新的进展与规划,带来了创新的 VLA 充电和防御性 AES 自动紧急转向功能,并且计划向 AD Max 车型全量推送。

我看了看已经陪伴了我 975 天的 2023 款理想 L7 Max,具备 AD Max 的它,仍在更新名单之列。

VLA 充电,打通充电的最后 100 米

基于 9 月份理想为所有 AD Max 车型推送的「VLA司机大模型」,进一步带来了「VLA 充电」这项全新能力。

从体验上来说,它看起来也很符合用户直觉。

行进途中,用户只要对「理想同学」说出「直接帮我导航到附近的超充站」,系统就会自动搜寻附近的「理想超充站」位置并添加到途径点。

开启 NOA 智能领航辅助后,车辆将按照导航自主驶向超充站;临近站区时,系统会主动推荐空闲充电桩车位,并由 NOA 自动驶入站内并漫游泊至对应车位,全程几乎无需手动介入。

目前看起来唯一还需要「手动」操作的,就只有车主下车,手动拔插充电枪这一步骤了。

不过此前理想已经公布了「龙门架」形式的自动充电机器人,单个机器手就能覆盖站点的多个充电桩位,能自动识别车型充电口与枪头,实现「人不下车,自动插枪」。

理论上理想可以在现有的这些超充站内,直接进行改造,这也就意味着现在发布会上唯一没有被点亮的「手动充电」,很可能在后续被打通为「自动充电」。

要实现体验上的无感且自然,「VLA 充电」这项能力,在技术上也做出了相当多的努力和协同。

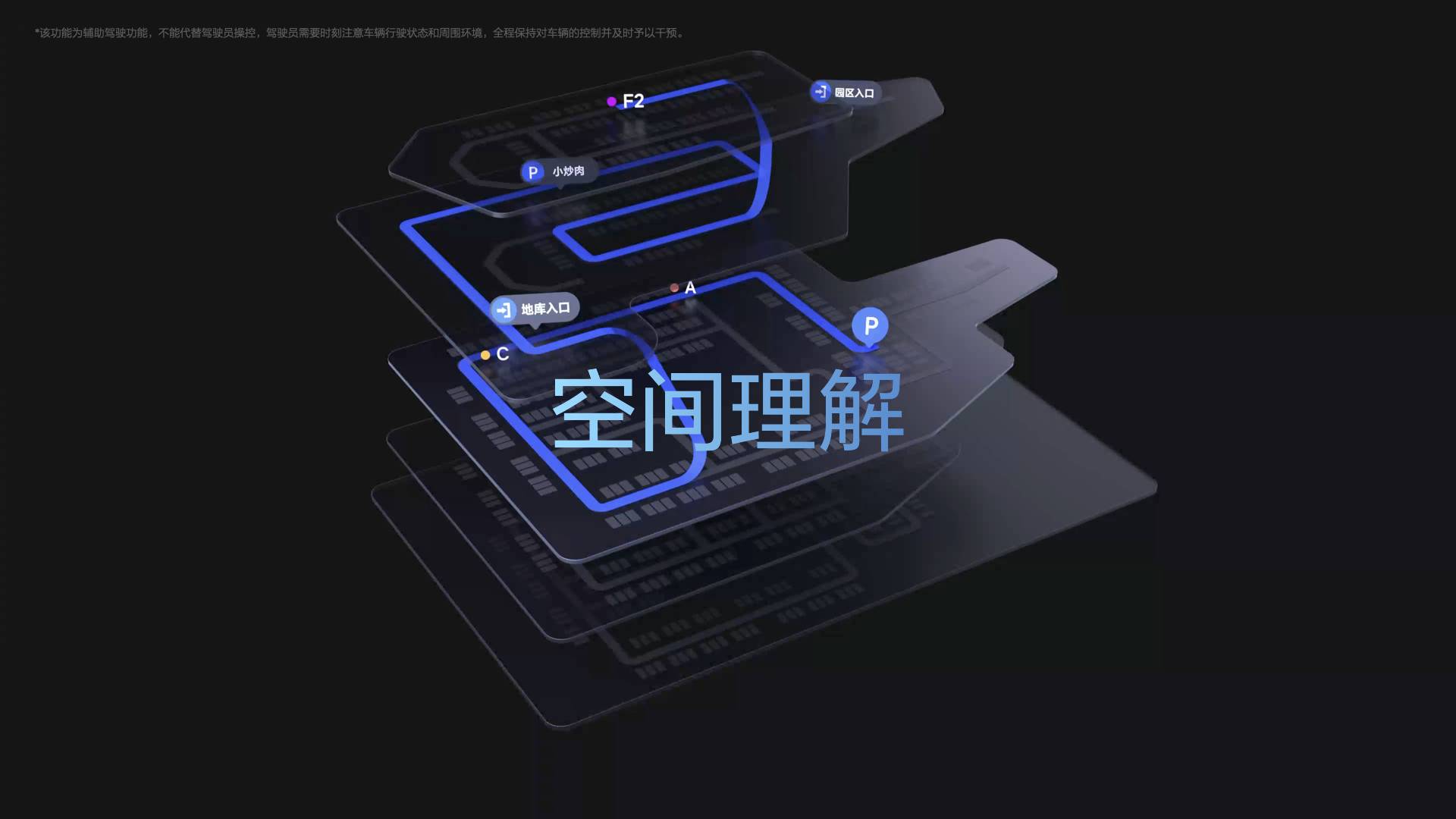

按照理想的介绍,这是 VLA 司机大模型与车终端、超充站、充电桩之间完成端云协同的显著成果,在超充站充电这个关键的常用场景,验证了 VLA 具备「理解空间、自动完成任务」的能力。让 VLA 司机大模型,自主地与超充站实现通讯协同。

在车端,由 VLA 司机大模型完成空间理解,实现自主驶入场站并泊入充电车位的同时,还会向云端请求空闲充电桩情况,并协同降下地锁以便完成自主泊入车位;在云端,涉及了辅助驾驶云、理想超充调度云、场站云的高效协同,实时下发空闲充电桩信息,并按 VLA 规划降下地锁。

车辆充电完成之后,车辆可以自主驶离超充站,并通过免密支付完成充电缴费。

可见,理想的超充站与 AD Max 硬件,是提前预埋的「硬底盘」;VLA 模型,是可以周更精进的「软引擎」;充电补能,则是用户高频且刚性的体验场景。

VLA 充电正是立足这套软硬一体的底座,而给出的系统级解法——把「空间理解+行为策略」从道路延伸到自营超充站区,把「找桩充电」升级为「自主充电」。

这本质上是 VLA 路线的厚积薄发:先把基础设施、传感器与算力打牢,再用模型把整段体验打通。

于是,VLA 能力自然而然地,就从「会开」外溢到「会充」,从路网延伸到站内。随着超充站点覆盖继续扩大、VLA 强化学习迭代,以及自动充电等配套落地,补能体验将持续从可用走向好用,并在实战中自我进化。

防御性 AES:自动「躲鱼雷」

今年 8 月份发布的 VLA 司机大模型也在不停地迭代,理想宣布将在下一个版本中,优化 NOA 领航辅助驾驶在行车中的结合复杂场景。

面对相邻的红绿灯,VLA 会更加精准地完成识别;面对极窄路段的会车场景,也会向右借极窄空间绕行。在面对施工路段、临时改道的场景,VLA 也能像真实司机一样从容应对。

与此同时,无论城市通勤还是高速巡航,VLA 在轨迹平滑与制动/转向的柔和度上都在持续进化,行车更稳更舒适,行为操作也更加类人。

当然,理想汽车的辅助驾驶不仅在行车、泊车等场景持续进化,也在主动安全上不断拓展能力边界、抬升上限。

此前在理想 i8 发布会上,理想防御性 AES 就已经覆盖了三大场景,包括式截停、慢车加塞、恶意别车等高风险场景,车辆可以主动地识别此类风险并自主地完成相应的主动防御避让策略。

现在,理想还新增了两个防御性 AES 能力,在后车逼近或存在二次碰撞风险时,车辆自主就能联动「加速+转向」策略,通过「前向加速」或「安全变道」主动规避后方「鱼雷」,避免被追尾的碰撞风险。

至此,理想的防御性 AES 可以有效避免来自车辆前方、后方、侧前、侧后的碰撞风险,升级至全方位的保护能力。

按照规划,理想将在后续的 OTA 中,把防御性 AES 能力推送给所有 AD Max 车型。

理想 VLA:六维体验的长期主义

自年初提出 VLA 大模型之后,理想在取得进展的同时,也在面临着外部质疑,有同行认为它「取巧走不远」,也有业内专家认为「难以落地」。

面对这些质疑,理想汽车自动驾驶研发高级副总裁郎咸朋在接受媒体采访时回应:

他们反对 VLA,恰恰说明 VLA 是正确的。

▲理想汽车自动驾驶研发高级副总裁 郎咸朋

在理想汽车看来,上一代技术能力的上限,是下一代技术能力的起点。这也是理想从「端到端+VLM」切换到「VLA 司机大模型」的原因。

VLA 的主张不是「更像人开车」的表演,而是用多模态大模型 + 强化学习,把「看懂场景—做出决策—用数据闭环持续变好」的链路真正跑通,这与曾经由「端到端 + 数据闭环」来替代「规则拼装」的技术演进,是一脉相承的。

从技术角度看,VLA 让辅助驾驶从「猴子时期」迈进了「人类时期」,拥有了「能思考、能沟通、能记忆、能自我提升」的能力。

较早之前,理想 VLA 司机大模型就定下过六维指标:「选对路、速度对、舒适度、安心感、可沟通、高效率」。

从「自主会开」到「自主会充」,从道路到站区,从能刹住到会躲开,VLA 持续让「智驾」的价值从单点功能推到整段体验。

全新的 VLA 充电能力,让「补能」这个常用场景首次实现了「理解空间、自动完成任务」的空间理解,也验证了理想坚持 VLA 路线的正确性——可迁移、可学习、可持续进化,这正是理想汽车日益坚实的护城河之一。

同时,最新的「防御性 AES 」首次将 AES 功能扩展到「正前/正后/侧前/侧后」的全域风险规避。

就目前而言,VLA 还未曾到达「技术能力上限」的位置,仍然在不断地迭代进化,它仍然有着很多需要去落地的探索点,这也就说明 VLA 接下来还会有更多的能力,可以被更新释放。

基业长青的公司往往特别看重厚积薄发与长期复利,所以真正的护城河从来都不在 PPT 的算法名词当中,而是在每一公里的稳定行驶、每一次自主进站的充电补能、每一次被避免的事故当中。

理想 VLA 的长期价值,正在这些可被持续验证的细节中不断放大。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。