引言:在上一章节中,我们详细介绍了页面路由与导航的相关知识点。今天我们讨论的是数据绑定与事件处理,深入研究数据是如何流动、用户交互如何响应的问题。我们平时用的app比如说输入框中打字,下方实时显示输入内容。这个看似简单的交互背后,隐藏着前端框架的核心思想——数据驱动视图。

对比:传统DOM操作 vs 数据驱动

graph TB

A[传统DOM操作] --> B[手动选择元素]

B --> C[监听事件]

C --> D[直接修改DOM]

E[数据驱动模式] --> F[修改数据]

F --> G[框架自动更新DOM]

G --> H[视图同步更新]

在传统开发中,我们需要:

// 传统方式

const input = document.getElementById('myInput');

const display = document.getElementById('display');

input.addEventListener('input', function(e) {

// 手动更新DOM

display.textContent = e.target.value;

});

而在 uni-app 中:

<template>

<input v-model="message">

<div>{{ message }}</div>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

// 只需关注数据,DOM自动更新

message: ''

}

}

}

</script>

这种模式的转变,正是现代前端框架的核心突破。下面让我们深入研究其实现原理。

一、响应式数据绑定

1.1 数据劫持

Vue 2.x 使用 Object.defineProperty 定义对象属性实现数据响应式,让我们通过一段代码来加深理解这个机制:

// 响应式原理

function defineReactive(obj, key, val) {

// 每个属性都有自己的依赖收集器

const dep = new Dep()

Object.defineProperty(obj, key, {

enumerable: true,

configurable: true,

get: function reactiveGetter() {

console.log(`读取属性 ${key}: ${val}`)

// 依赖收集:记录当前谁在读取这个属性

dep.depend()

return val

},

set: function reactiveSetter(newVal) {

console.log(`设置属性 ${key}: ${newVal}`)

if (newVal === val) return

val = newVal

// 通知更新:值改变时通知所有依赖者

dep.notify()

}

})

}

// 测试

const data = {}

defineReactive(data, 'message', 'Hello')

data.message = 'World' // 控制台输出:设置属性 message: World

console.log(data.message) // 控制台输出:读取属性 message: World

1.2 完整的响应式系统架构

graph LR

A[数据变更] --> B[Setter 触发]

B --> C[通知 Dep]

C --> D[Watcher 更新]

D --> E[组件重新渲染]

E --> F[虚拟DOM Diff]

F --> G[DOM 更新]

H[模板编译] --> I[收集依赖]

I --> J[建立数据与视图关联]

原理说明

- 当对响应式数据进行赋值操作时,会触发通过Object.defineProperty定义的setter方法。

- setter首先比较新旧值是否相同,如果相同则直接返回,避免不必要的更新。

- 如果值发生变化,则更新数据,并通过依赖收集器(Dep)通知所有观察者(Watcher)进行更新。

- 这个过程是同步的,但实际的DOM更新是异步的,通过队列进行批量处理以提高性能。

1.3 v-model 的双向绑定原理

v-model 不是魔法,而是语法糖:

<!-- 这行代码: -->

<input v-model="username">

<!-- 等价于: -->

<input

:value="username"

@input="username = $event.target.value"

>

原理分解:

sequenceDiagram

participant U as 用户

participant I as Input元素

participant V as Vue实例

participant D as DOM视图

U->>I: 输入文字

I->>V: 触发input事件,携带新值

V->>V: 更新data中的响应式数据

V->>D: 触发重新渲染

D->>I: 更新input的value属性

1.4 不同表单元素的双向绑定

文本输入框

<template>

<view class="example">

<text class="title">文本输入框绑定</text>

<input

type="text"

v-model="textValue"

placeholder="请输入文本"

class="input"

/>

<text class="display">实时显示: {{ textValue }}</text>

<!-- 原理展示 -->

<view class="principle">

<text class="principle-title">实现原理:</text>

<input

:value="textValue"

@input="textValue = $event.detail.value"

placeholder="手动实现的v-model"

class="input"

/>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

textValue: ''

}

}

}

</script>

<style scoped>

.example {

padding: 20rpx;

border: 2rpx solid #eee;

margin: 20rpx;

border-radius: 10rpx;

}

.title {

font-weight: bold;

color: #333;

display: block;

margin-bottom: 20rpx;

}

.input {

border: 1rpx solid #ccc;

padding: 15rpx;

border-radius: 8rpx;

margin-bottom: 20rpx;

}

.display {

color: #007AFF;

font-size: 28rpx;

}

.principle {

background: #f9f9f9;

padding: 20rpx;

border-radius: 8rpx;

margin-top: 30rpx;

}

.principle-title {

font-size: 24rpx;

color: #666;

display: block;

margin-bottom: 15rpx;

}

</style>

单选按钮组

<template>

<view class="example">

<text class="title">单选按钮组绑定</text>

<radio-group @change="onGenderChange" class="radio-group">

<label class="radio-item">

<radio value="male" :checked="gender === 'male'" /> 男

</label>

<label class="radio-item">

<radio value="female" :checked="gender === 'female'" /> 女

</label>

</radio-group>

<text class="display">选中: {{ gender }}</text>

<!-- 使用v-model -->

<text class="title" style="margin-top: 40rpx;">v-model简化版</text>

<radio-group v-model="simpleGender" class="radio-group">

<label class="radio-item">

<radio value="male" /> 男

</label>

<label class="radio-item">

<radio value="female" /> 女

</label>

</radio-group>

<text class="display">选中: {{ simpleGender }}</text>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

gender: 'male',

simpleGender: 'male'

}

},

methods: {

onGenderChange(e) {

this.gender = e.detail.value

}

}

}

</script>

<style scoped>

.radio-group {

display: flex;

gap: 40rpx;

margin: 20rpx 0;

}

.radio-item {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10rpx;

}

</style>

复选框数组

<template>

<view class="example">

<text class="title">复选框数组绑定</text>

<view class="checkbox-group">

<label

v-for="hobby in hobbyOptions"

:key="hobby.value"

class="checkbox-item"

>

<checkbox

:value="hobby.value"

:checked="selectedHobbies.includes(hobby.value)"

@change="onHobbyChange($event, hobby.value)"

/>

{{ hobby.name }}

</label>

</view>

<text class="display">选中: {{ selectedHobbies }}</text>

<!-- v-model简化版 -->

<text class="title" style="margin-top: 40rpx;">v-model简化版</text>

<view class="checkbox-group">

<label

v-for="hobby in hobbyOptions"

:key="hobby.value"

class="checkbox-item"

>

<checkbox

:value="hobby.value"

v-model="simpleHobbies"

/>

{{ hobby.name }}

</label>

</view>

<text class="display">选中: {{ simpleHobbies }}</text>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

hobbyOptions: [

{ name: '篮球', value: 'basketball' },

{ name: '阅读', value: 'reading' },

{ name: '音乐', value: 'music' },

{ name: '旅行', value: 'travel' }

],

selectedHobbies: ['basketball'],

simpleHobbies: ['basketball']

}

},

methods: {

onHobbyChange(event, value) {

const checked = event.detail.value.length > 0

if (checked) {

if (!this.selectedHobbies.includes(value)) {

this.selectedHobbies.push(value)

}

} else {

const index = this.selectedHobbies.indexOf(value)

if (index > -1) {

this.selectedHobbies.splice(index, 1)

}

}

}

}

}

</script>

<style scoped>

.checkbox-group {

display: flex;

flex-direction: column;

gap: 20rpx;

}

.checkbox-item {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10rpx;

}

</style>

二、事件处理

2.1 事件流:从点击到响应

浏览器中的事件流包含三个阶段:

graph TB

A[事件发生] --> B[捕获阶段 Capture Phase]

B --> C[目标阶段 Target Phase]

C --> D[冒泡阶段 Bubble Phase]

B --> E[从window向下传递到目标]

C --> F[在目标元素上触发]

D --> G[从目标向上冒泡到window]

解释说明:

第一阶段: 捕获阶段(事件从window向下传递到目标元素)

传递路径:Window → Document → HTML → Body → 父元素 → 目标元素;

监听方式:addEventListener(event, handler, true)第三个参数设为true;

第二阶段: 目标阶段(事件在目标元素上触发处理程序)

事件处理:在目标元素上执行绑定的事件处理函数,无论是否使用捕获模式;

执行顺序:按照事件监听器的注册顺序执行,与捕获/冒泡设置无关;

第三阶段: 冒泡阶段(事件从目标元素向上冒泡到window)

传递路径:目标元素 → 父元素 → Body → HTML → Document → Window;

默认行为:大多数事件都会冒泡,但focus、blur等事件不会冒泡;

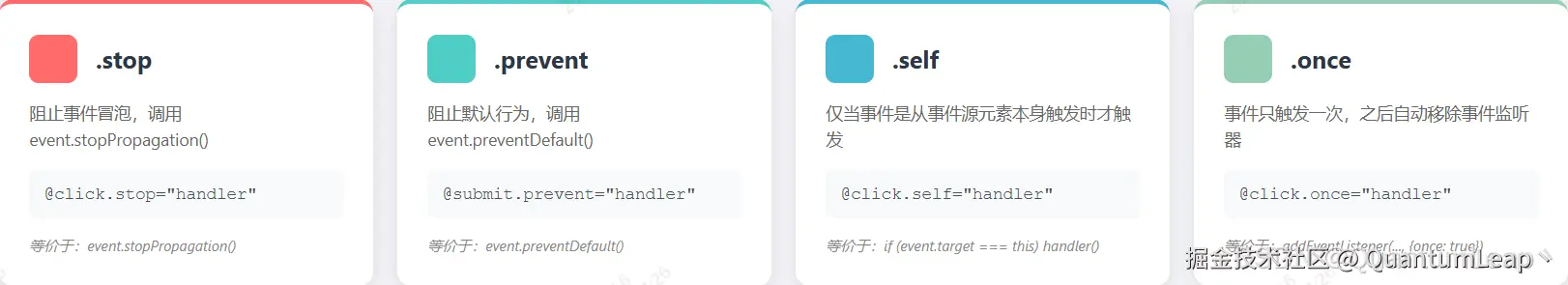

2.2 事件修饰符原理详解

.stop 修饰符原理

// .stop 修饰符的实现原理

function handleClick(event) {

// 没有.stop时,事件正常冒泡

console.log('按钮被点击')

// 事件会继续向上冒泡,触发父元素的事件处理函数

}

function handleClickWithStop(event) {

console.log('按钮被点击,但阻止了冒泡')

event.stopPropagation()

// 事件不会继续向上冒泡

}

事件修饰符对照表

| 修饰符 |

原生JS等价操作 |

作用 |

使用场景 |

.stop |

event.stopPropagation() |

阻止事件冒泡 |

点击按钮不触发父容器点击事件 |

.prevent |

event.preventDefault() |

阻止默认行为 |

阻止表单提交、链接跳转 |

.capture |

addEventListener(..., true) |

使用捕获模式 |

需要在捕获阶段处理事件 |

.self |

if (event.target !== this) return |

仅元素自身触发 |

忽略子元素触发的事件 |

.once |

手动移除监听器 |

只触发一次 |

一次性提交按钮 |

2.3 综合案例

<template>

<view class="event-demo">

<!-- 1. .stop修饰符 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">1. .stop 修饰符 - 阻止事件冒泡</text>

<view class="parent-box" @click="handleParentClick">

<text>父容器 (点击这里会触发)</text>

<button @click="handleButtonClick">普通按钮</button>

<button @click.stop="handleButtonClickWithStop">使用.stop的按钮</button>

</view>

<text class="log">日志: {{ logs }}</text>

</view>

<!-- 2. .prevent修饰符 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">2. .prevent 修饰符 - 阻止默认行为</text>

<form @submit="handleFormSubmit">

<input type="text" v-model="formData.name" placeholder="请输入姓名" />

<button form-type="submit">普通提交</button>

<button form-type="submit" @click.prevent="handlePreventSubmit">

使用.prevent的提交

</button>

</form>

</view>

<!-- 3. .self修饰符 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">3. .self 修饰符 - 仅自身触发</text>

<view class="self-demo">

<view @click.self="handleSelfClick" class="self-box">

<text>点击这个文本(自身)会触发</text>

<button>点击这个按钮(子元素)不会触发</button>

</view>

</view>

</view>

<!-- 4. 修饰符串联 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">4. 修饰符串联使用</text>

<view @click="handleChainParent">

<button @click.stop.prevent="handleChainClick">

同时使用.stop和.prevent

</button>

</view>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

logs: [],

formData: {

name: ''

}

}

},

methods: {

handleParentClick() {

this.addLog('父容器被点击')

},

handleButtonClick() {

this.addLog('普通按钮被点击 → 会触发父容器事件')

},

handleButtonClickWithStop() {

this.addLog('使用.stop的按钮被点击 → 不会触发父容器事件')

},

handleFormSubmit(e) {

this.addLog('表单提交,页面可能会刷新')

},

handlePreventSubmit(e) {

this.addLog('使用.prevent,阻止了表单默认提交行为')

// 这里可以执行自定义的提交逻辑

this.submitForm()

},

handleSelfClick() {

this.addLog('.self: 只有点击容器本身才触发')

},

handleChainParent() {

this.addLog('父容器点击事件')

},

handleChainClick() {

this.addLog('按钮点击,但阻止了冒泡和默认行为')

},

addLog(message) {

this.logs.unshift(`${new Date().toLocaleTimeString()}: ${message}`)

// 只保留最近5条日志

if (this.logs.length > 5) {

this.logs.pop()

}

},

submitForm() {

uni.showToast({

title: '表单提交成功',

icon: 'success'

})

}

}

}

</script>

<style scoped>

.event-demo {

padding: 20rpx;

}

.demo-section {

margin-bottom: 40rpx;

padding: 20rpx;

border: 1rpx solid #e0e0e0;

border-radius: 10rpx;

}

.section-title {

font-weight: bold;

color: #333;

display: block;

margin-bottom: 20rpx;

font-size: 28rpx;

}

.parent-box {

background: #f5f5f5;

padding: 20rpx;

border-radius: 8rpx;

}

.log {

display: block;

background: #333;

color: #0f0;

padding: 15rpx;

border-radius: 6rpx;

font-family: monospace;

font-size: 24rpx;

margin-top: 15rpx;

max-height: 200rpx;

overflow-y: auto;

}

.self-box {

background: #e3f2fd;

padding: 30rpx;

border: 2rpx dashed #2196f3;

}

</style>

三、表单数据处理

3.1 复杂表单设计

graph TB

A[表单组件] --> B[表单数据模型]

B --> C[验证规则]

B --> D[提交处理]

C --> E[即时验证]

C --> F[提交验证]

D --> G[数据预处理]

D --> H[API调用]

D --> I[响应处理]

E --> J[错误提示]

F --> J

3.2 表单案例

<template>

<view class="form-container">

<text class="form-title">用户注册</text>

<!-- 用户名 -->

<view class="form-item" :class="{ error: errors.username }">

<text class="label">用户名</text>

<input

type="text"

v-model="formData.username"

placeholder="请输入用户名"

@blur="validateField('username')"

class="input"

/>

<text class="error-msg" v-if="errors.username">{{ errors.username }}</text>

</view>

<!-- 邮箱 -->

<view class="form-item" :class="{ error: errors.email }">

<text class="label">邮箱</text>

<input

type="text"

v-model="formData.email"

placeholder="请输入邮箱"

@blur="validateField('email')"

class="input"

/>

<text class="error-msg" v-if="errors.email">{{ errors.email }}</text>

</view>

<!-- 密码 -->

<view class="form-item" :class="{ error: errors.password }">

<text class="label">密码</text>

<input

type="password"

v-model="formData.password"

placeholder="请输入密码"

@blur="validateField('password')"

class="input"

/>

<text class="error-msg" v-if="errors.password">{{ errors.password }}</text>

</view>

<!-- 性别 -->

<view class="form-item">

<text class="label">性别</text>

<radio-group v-model="formData.gender" class="radio-group">

<label class="radio-item" v-for="item in genderOptions" :key="item.value">

<radio :value="item.value" /> {{ item.label }}

</label>

</radio-group>

</view>

<!-- 兴趣爱好 -->

<view class="form-item">

<text class="label">兴趣爱好</text>

<view class="checkbox-group">

<label

class="checkbox-item"

v-for="hobby in hobbyOptions"

:key="hobby.value"

>

<checkbox :value="hobby.value" v-model="formData.hobbies" />

{{ hobby.label }}

</label>

</view>

</view>

<!-- 提交按钮 -->

<button

@click="handleSubmit"

:disabled="!isFormValid"

class="submit-btn"

:class="{ disabled: !isFormValid }"

>

{{ isSubmitting ? '提交中...' : '注册' }}

</button>

<!-- 表单数据预览 -->

<view class="form-preview">

<text class="preview-title">表单数据预览</text>

<text class="preview-data">{{ JSON.stringify(formData, null, 2) }}</text>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

formData: {

username: '',

email: '',

password: '',

gender: 'male',

hobbies: ['sports']

},

errors: {

username: '',

email: '',

password: ''

},

isSubmitting: false,

genderOptions: [

{ label: '男', value: 'male' },

{ label: '女', value: 'female' },

{ label: '其他', value: 'other' }

],

hobbyOptions: [

{ label: '运动', value: 'sports' },

{ label: '阅读', value: 'reading' },

{ label: '音乐', value: 'music' },

{ label: '旅行', value: 'travel' },

{ label: '游戏', value: 'gaming' }

]

}

},

computed: {

isFormValid() {

return (

!this.errors.username &&

!this.errors.email &&

!this.errors.password &&

this.formData.username &&

this.formData.email &&

this.formData.password &&

!this.isSubmitting

)

}

},

methods: {

validateField(fieldName) {

const value = this.formData[fieldName]

switch (fieldName) {

case 'username':

if (!value) {

this.errors.username = '用户名不能为空'

} else if (value.length < 3) {

this.errors.username = '用户名至少3个字符'

} else {

this.errors.username = ''

}

break

case 'email':

if (!value) {

this.errors.email = '邮箱不能为空'

} else if (!/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(value)) {

this.errors.email = '邮箱格式不正确'

} else {

this.errors.email = ''

}

break

case 'password':

if (!value) {

this.errors.password = '密码不能为空'

} else if (value.length < 6) {

this.errors.password = '密码至少6个字符'

} else {

this.errors.password = ''

}

break

}

},

async handleSubmit() {

// 提交前验证所有字段

this.validateField('username')

this.validateField('email')

this.validateField('password')

// 报错直接返回

if (this.errors.username || this.errors.email || this.errors.password) {

uni.showToast({

title: '请正确填写表单',

icon: 'none'

})

return

}

this.isSubmitting = true

try {

// 接口调用

await this.mockApiCall()

uni.showToast({

title: '注册成功',

icon: 'success'

})

// 重置表单

this.resetForm()

} catch (error) {

uni.showToast({

title: '注册失败',

icon: 'error'

})

} finally {

this.isSubmitting = false

}

},

mockApiCall() {

return new Promise((resolve) => {

setTimeout(() => {

console.log('提交的数据:', this.formData)

resolve()

}, 2000)

})

},

resetForm() {

this.formData = {

username: '',

email: '',

password: '',

gender: 'male',

hobbies: ['sports']

}

this.errors = {

username: '',

email: '',

password: ''

}

}

}

}

</script>

<style scoped>

.form-container {

padding: 30rpx;

max-width: 600rpx;

margin: 0 auto;

}

.form-title {

font-size: 36rpx;

font-weight: bold;

text-align: center;

margin-bottom: 40rpx;

color: #333;

}

.form-item {

margin-bottom: 30rpx;

}

.label {

display: block;

margin-bottom: 15rpx;

font-weight: 500;

color: #333;

}

.input {

border: 2rpx solid #e0e0e0;

padding: 20rpx;

border-radius: 8rpx;

font-size: 28rpx;

}

.form-item.error .input {

border-color: #ff4757;

}

.error-msg {

color: #ff4757;

font-size: 24rpx;

margin-top: 8rpx;

display: block;

}

.radio-group {

display: flex;

gap: 40rpx;

}

.radio-item {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10rpx;

}

.checkbox-group {

display: flex;

flex-wrap: wrap;

gap: 20rpx;

}

.checkbox-item {

display: flex;

align-items: center;

gap: 10rpx;

min-width: 150rpx;

}

.submit-btn {

background: #007AFF;

color: white;

border: none;

padding: 25rpx;

border-radius: 10rpx;

font-size: 32rpx;

margin-top: 40rpx;

}

.submit-btn.disabled {

background: #ccc;

color: #666;

}

.form-preview {

margin-top: 50rpx;

padding: 30rpx;

background: #f9f9f9;

border-radius: 10rpx;

}

.preview-title {

font-weight: bold;

margin-bottom: 20rpx;

display: block;

}

.preview-data {

font-family: monospace;

font-size: 24rpx;

color: #666;

word-break: break-all;

}

</style>

四、组件间通信-自定义事件

4.1 自定义事件原理

4.2 以计数器组件为例

<!-- 子组件:custom-counter.vue -->

<template>

<view class="custom-counter">

<text class="counter-title">{{ title }}</text>

<view class="counter-controls">

<button

@click="decrement"

:disabled="currentValue <= min"

class="counter-btn"

>

-

</button>

<text class="counter-value">{{ currentValue }}</text>

<button

@click="increment"

:disabled="currentValue >= max"

class="counter-btn"

>

+

</button>

</view>

<view class="counter-stats">

<text>最小值: {{ min }}</text>

<text>最大值: {{ max }}</text>

<text>步长: {{ step }}</text>

</view>

<!-- 操作 -->

<view class="quick-actions">

<button @click="reset" size="mini">重置</button>

<button @click="setToMax" size="mini">设为最大</button>

<button @click="setToMin" size="mini">设为最小</button>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

name: 'CustomCounter',

props: {

// 当前值

value: {

type: Number,

default: 0

},

// 最小值

min: {

type: Number,

default: 0

},

// 最大值

max: {

type: Number,

default: 100

},

// 步长

step: {

type: Number,

default: 1

},

// 标题

title: {

type: String,

default: '计数器'

}

},

data() {

return {

currentValue: this.value

}

},

watch: {

value(newVal) {

this.currentValue = newVal

},

currentValue(newVal) {

// 设置限制范围

if (newVal < this.min) {

this.currentValue = this.min

} else if (newVal > this.max) {

this.currentValue = this.max

}

}

},

methods: {

increment() {

const newValue = this.currentValue + this.step

if (newValue <= this.max) {

this.updateValue(newValue)

}

},

decrement() {

const newValue = this.currentValue - this.step

if (newValue >= this.min) {

this.updateValue(newValue)

}

},

updateValue(newValue) {

this.currentValue = newValue

// 触发自定义事件,通知父组件

this.$emit('input', newValue) // 用于 v-model

this.$emit('change', { // 用于普通事件监听

value: newValue,

oldValue: this.value,

type: 'change'

})

},

reset() {

this.updateValue(0)

this.$emit('reset', { value: 0 })

},

setToMax() {

this.updateValue(this.max)

this.$emit('set-to-max', { value: this.max })

},

setToMin() {

this.updateValue(this.min)

this.$emit('set-to-min', { value: this.min })

}

}

}

</script>

<style scoped>

.custom-counter {

border: 2rpx solid #e0e0e0;

border-radius: 15rpx;

padding: 30rpx;

margin: 20rpx 0;

background: white;

}

.counter-title {

font-size: 32rpx;

font-weight: bold;

text-align: center;

display: block;

margin-bottom: 25rpx;

color: #333;

}

.counter-controls {

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

gap: 30rpx;

margin-bottom: 25rpx;

}

.counter-btn {

width: 80rpx;

height: 80rpx;

border-radius: 50%;

display: flex;

align-items: center;

justify-content: center;

font-size: 36rpx;

font-weight: bold;

}

.counter-value {

font-size: 48rpx;

font-weight: bold;

color: #007AFF;

min-width: 100rpx;

text-align: center;

}

.counter-stats {

display: flex;

justify-content: space-around;

margin-bottom: 25rpx;

padding: 15rpx;

background: #f8f9fa;

border-radius: 8rpx;

}

.counter-stats text {

font-size: 24rpx;

color: #666;

}

.quick-actions {

display: flex;

justify-content: center;

gap: 15rpx;

}

</style>

4.3 父组件使用

<!-- 父组件:parent-component.vue -->

<template>

<view class="parent-container">

<text class="main-title">自定义计数器组件演示</text>

<!-- 方式1:使用 v-model -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">1. 使用 v-model 双向绑定</text>

<custom-counter

v-model="counter1"

title="基础计数器"

:min="0"

:max="10"

:step="1"

/>

<text class="value-display">当前值: {{ counter1 }}</text>

</view>

<!-- 方式2:监听 change 事件 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">2. 监听 change 事件</text>

<custom-counter

:value="counter2"

title="高级计数器"

:min="-10"

:max="20"

:step="2"

@change="onCounterChange"

/>

<text class="value-display">当前值: {{ counter2 }}</text>

<text class="event-log">事件日志: {{ eventLog }}</text>

</view>

<!-- 方式3:监听多个事件 -->

<view class="demo-section">

<text class="section-title">3. 监听多个事件</text>

<custom-counter

v-model="counter3"

title="多功能计数器"

@reset="onCounterReset"

@set-to-max="onSetToMax"

@set-to-min="onSetToMin"

/>

<text class="value-display">当前值: {{ counter3 }}</text>

</view>

<view class="demo-section">

<text class="section-title">4. 计数器联动</text>

<custom-counter

v-model="masterCounter"

title="主计数器"

@change="onMasterChange"

/>

<custom-counter

:value="slaveCounter"

title="从计数器"

:min="0"

:max="50"

readonly

/>

</view>

</view>

</template>

<script>

import CustomCounter from '@/components/custom-counter.vue'

export default {

components: {

CustomCounter

},

data() {

return {

counter1: 5,

counter2: 0,

counter3: 10,

masterCounter: 0,

slaveCounter: 0,

eventLog: ''

}

},

methods: {

onCounterChange(event) {

console.log('计数器变化事件:', event)

this.counter2 = event.value

this.addEventLog(`计数器变化: ${event.oldValue} → ${event.value}`)

},

onCounterReset(event) {

console.log('计数器重置:', event)

this.addEventLog(`计数器重置为: ${event.value}`)

},

onSetToMax(event) {

console.log('设置为最大值:', event)

this.addEventLog(`设置为最大值: ${event.value}`)

},

onSetToMin(event) {

console.log('设置为最小值:', event)

this.addEventLog(`设置为最小值: ${event.value}`)

},

onMasterChange(event) {

this.slaveCounter = Math.floor(event.value / 2)

},

addEventLog(message) {

const timestamp = new Date().toLocaleTimeString()

this.eventLog = `${timestamp}: ${message}\n${this.eventLog}`

// 增进日志长度

if (this.eventLog.split('\n').length > 5) {

this.eventLog = this.eventLog.split('\n').slice(0, 5).join('\n')

}

}

}

}

</script>

<style scoped>

.parent-container {

padding: 30rpx;

max-width: 700rpx;

margin: 0 auto;

}

.main-title {

font-size: 40rpx;

font-weight: bold;

text-align: center;

margin-bottom: 40rpx;

color: #333;

display: block;

}

.demo-section {

margin-bottom: 50rpx;

padding: 30rpx;

border: 2rpx solid #e0e0e0;

border-radius: 15rpx;

background: #fafafa;

}

.section-title {

font-size: 28rpx;

font-weight: bold;

color: #007AFF;

display: block;

margin-bottom: 25rpx;

}

.value-display {

display: block;

text-align: center;

font-size: 28rpx;

margin-top: 20rpx;

color: #333;

}

.event-log {

display: block;

background: #333;

color: #0f0;

padding: 20rpx;

border-radius: 8rpx;

font-family: monospace;

font-size: 22rpx;

margin-top: 15rpx;

white-space: pre-wrap;

max-height: 200rpx;

overflow-y: auto;

}

</style>

五、性能优化

5.1 数据绑定性能优化

graph TB

A[性能问题] --> B[大量数据响应式]

A --> C[频繁的重新渲染]

A --> D[内存泄漏]

B --> E[Object.freeze 冻结数据]

B --> F[虚拟滚动]

C --> G[计算属性缓存]

C --> H[v-once 单次渲染]

C --> I[合理使用 v-if vs v-show]

D --> J[及时销毁事件监听]

D --> K[清除定时器]

5.2 优化技巧

<template>

<view class="optimization-demo">

<text class="title">性能优化</text>

<!-- 1. 计算属性缓存 -->

<view class="optimization-section">

<text class="section-title">1. 计算属性 vs 方法</text>

<input v-model="filterText" placeholder="过滤文本" class="input" />

<view class="result">

<text>过滤后数量(计算属性): {{ filteredListLength }}</text>

<text>过滤后数量(方法调用): {{ getFilteredListLength() }}</text>

</view>

<button @click="refreshCount">刷新计数</button>

<text class="hint">打开控制台查看调用次数</text>

</view>

<!-- 2. v-once 静态内容优化 -->

<view class="optimization-section">

<text class="section-title">2. v-once 静态内容</text>

<view v-once class="static-content">

<text>这个内容只渲染一次: {{ staticTimestamp }}</text>

</view>

<button @click="updateStatic">更新静态内容(不会变化)</button>

</view>

<!-- 3. 大数据列表优化 -->

<view class="optimization-section">

<text class="section-title">3. 大数据列表渲染</text>

<button @click="loadBigData">加载1000条数据</button>

<button @click="loadOptimizedData">加载优化后的数据</button>

<!-- 普通渲染 -->

<view v-if="showNormalList">

<text>普通渲染({{ normalList.length }}条):</text>

<view v-for="item in normalList" :key="item.id" class="list-item">

<text>{{ item.name }}</text>

</view>

</view>

<!-- 虚拟滚动优化 -->

<view v-if="showOptimizedList">

<text>虚拟滚动渲染({{ optimizedList.length }}条):</text>

<view class="virtual-list">

<view

v-for="item in visibleItems"

:key="item.id"

class="list-item optimized"

>

<text>{{ item.name }}</text>

</view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</template>

<script>

export default {

data() {

return {

filterText: '',

refreshCount: 0,

staticTimestamp: new Date().toLocaleTimeString(),

normalList: [],

optimizedList: [],

showNormalList: false,

showOptimizedList: false,

visibleItems: [],

bigData: []

}

},

computed: {

// 计算属性会自动缓存,只有依赖变化时才重新计算

filteredListLength() {

console.log('计算属性被执行')

const list = this.generateTestList()

return list.filter(item =>

item.name.includes(this.filterText)

).length

}

},

methods: {

// 方法每次调用都会执行

getFilteredListLength() {

console.log('方法被调用')

const list = this.generateTestList()

return list.filter(item =>

item.name.includes(this.filterText)

).length

},

generateTestList() {

return Array.from({ length: 100 }, (_, i) => ({

id: i,

name: `项目 ${i}`

}))

},

refreshCount() {

this.refreshCount++

},

updateStatic() {

this.staticTimestamp = new Date().toLocaleTimeString()

},

loadBigData() {

this.showNormalList = true

this.showOptimizedList = false

// 生成大量数据

this.normalList = Array.from({ length: 1000 }, (_, i) => ({

id: i,

name: `数据项 ${i}`,

value: Math.random() * 1000

}))

},

loadOptimizedData() {

this.showNormalList = false

this.showOptimizedList = true

// 使用 Object.freeze 避免不必要的响应式

this.optimizedList = Object.freeze(

Array.from({ length: 1000 }, (_, i) => ({

id: i,

name: `数据项 ${i}`,

value: Math.random() * 1000

}))

)

// 虚拟滚动:只渲染可见项

this.updateVisibleItems()

},

updateVisibleItems() {

// 简化的虚拟滚动实现

this.visibleItems = this.optimizedList.slice(0, 20)

},

// 防抖函数优化频繁触发的事件

debounce(func, wait) {

let timeout

return function executedFunction(...args) {

const later = () => {

clearTimeout(timeout)

func(...args)

}

clearTimeout(timeout)

timeout = setTimeout(later, wait)

}

}

},

// 组件销毁时清理资源

beforeDestroy() {

this.normalList = []

this.optimizedList = []

this.visibleItems = []

}

}

</script>

<style scoped>

.optimization-demo {

padding: 30rpx;

}

.title {

font-size: 36rpx;

font-weight: bold;

text-align: center;

display: block;

margin-bottom: 40rpx;

}

.optimization-section {

margin-bottom: 40rpx;

padding: 30rpx;

border: 1rpx solid #ddd;

border-radius: 10rpx;

}

.section-title {

font-weight: bold;

color: #007AFF;

display: block;

margin-bottom: 20rpx;

}

.input {

border: 1rpx solid #ccc;

padding: 15rpx;

border-radius: 6rpx;

margin-bottom: 15rpx;

}

.result {

margin: 15rpx 0;

}

.result text {

display: block;

margin: 5rpx 0;

}

.hint {

font-size: 24rpx;

color: #666;

display: block;

margin-top: 10rpx;

}

.static-content {

background: #e8f5e8;

padding: 20rpx;

border-radius: 6rpx;

margin: 15rpx 0;

}

.list-item {

padding: 10rpx;

border-bottom: 1rpx solid #eee;

}

.list-item.optimized {

background: #f0f8ff;

}

.virtual-list {

max-height: 400rpx;

overflow-y: auto;

}

</style>

总结

通过以上学习,我们深入掌握了 uni-app 中数据绑定与事件处理的核心概念:

-

响应式原理:理解了 Vue 2.x 基于

Object.defineProperty 的数据劫持机制

-

双向绑定:

v-model 的本质是 :value + @input 的语法糖

-

事件系统:掌握了事件流、修饰符及其底层实现原理

-

组件通信:通过自定义事件实现子父组件间的数据传递

-

性能优化:学会了计算属性、虚拟滚动等优化技巧

至此数据绑定与时间处理就全部介绍完了,如果觉得这篇文章对你有帮助,别忘了一键三连~~~

遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。Happy Coding!