每年在评测新 iPhone 的时候,爱范儿总会反复问一个问题:

新 iPhone 贯彻了怎样的设计哲学?

今年,苹果给出了三个清晰无比的答案——

造出极致轻薄 iPhone Air 的,是设计至上的苹果,为此,他们不惜在产品上做出了诸多妥协;

造出性能猛兽 iPhone 17 Pro 的,是技术驱动的苹果,他们用别出心裁的方式,造出了迄今为止最 Pro 的 iPhone;

而造出真香机 iPhone 17 的,是库存克星的苹果,他们用强大的供应链整合能力和自研技术优势,造就了高端手机市场里的价格屠夫。

这种明晰的定位,比前几年依靠屏幕尺寸和处理器性能,使人对大 Plus 和小 Pro 左右为难的情况截然不同。作为一名 iPhone 用户,我很清楚我该换什么手机——朋友圈里比往年晒得更多的订单截图,也佐证了这一点。

由于 iPhone Air 推迟发售,今年爱范儿评测的重心将会放在 iPhone 17 系列上,而经过这一周多的体验,我们得到了一个有趣的结论:

今年的 iPhone 17 系列,比以往任何时候,都更像「安卓」手机——这当然是褒义。

iPhone 17:库存克星

自 iPhone 11 以来,「标准版」的 iPhone 就总给人一种「标配即减配」的印象——但 iPhone 17 是个令人惊喜的例外。

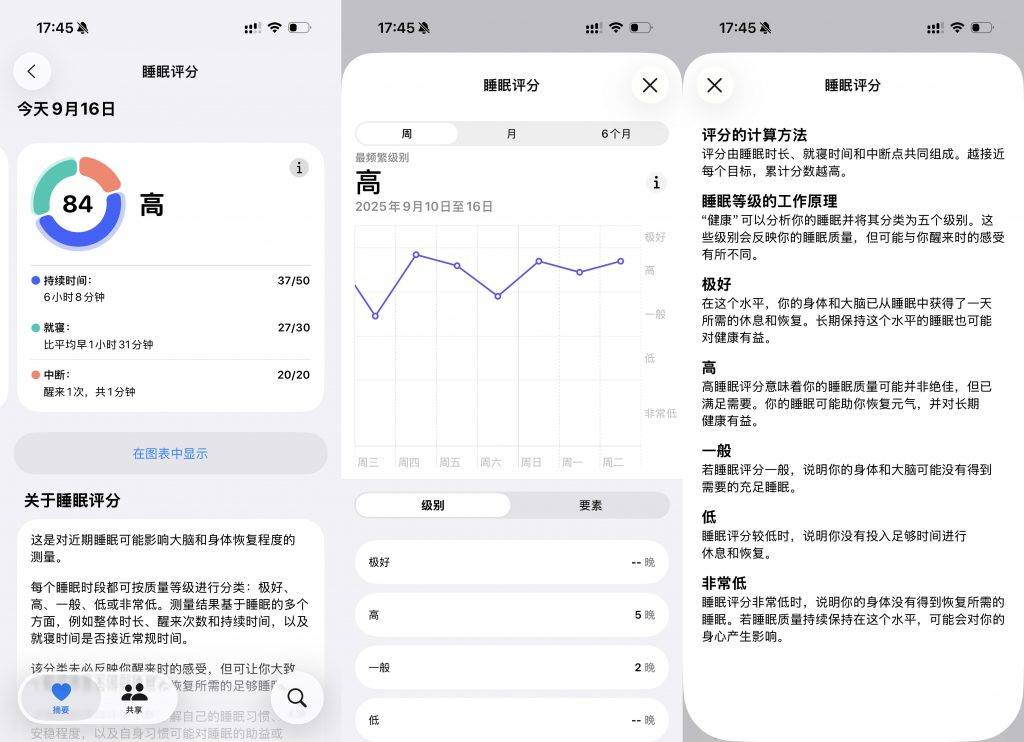

有关 iPhone 17 的一切讨论,都离不开这块全新的屏幕——如果仅从硬件参数上看,iPhone 17 的屏幕几乎就是去年 iPhone 16 Pro 的同款。

这是 ProMotion 推出以来,标准版 iPhone 第一次用上高刷新率屏幕,打破了「ProMotion 必须要 Pro」的魔咒——

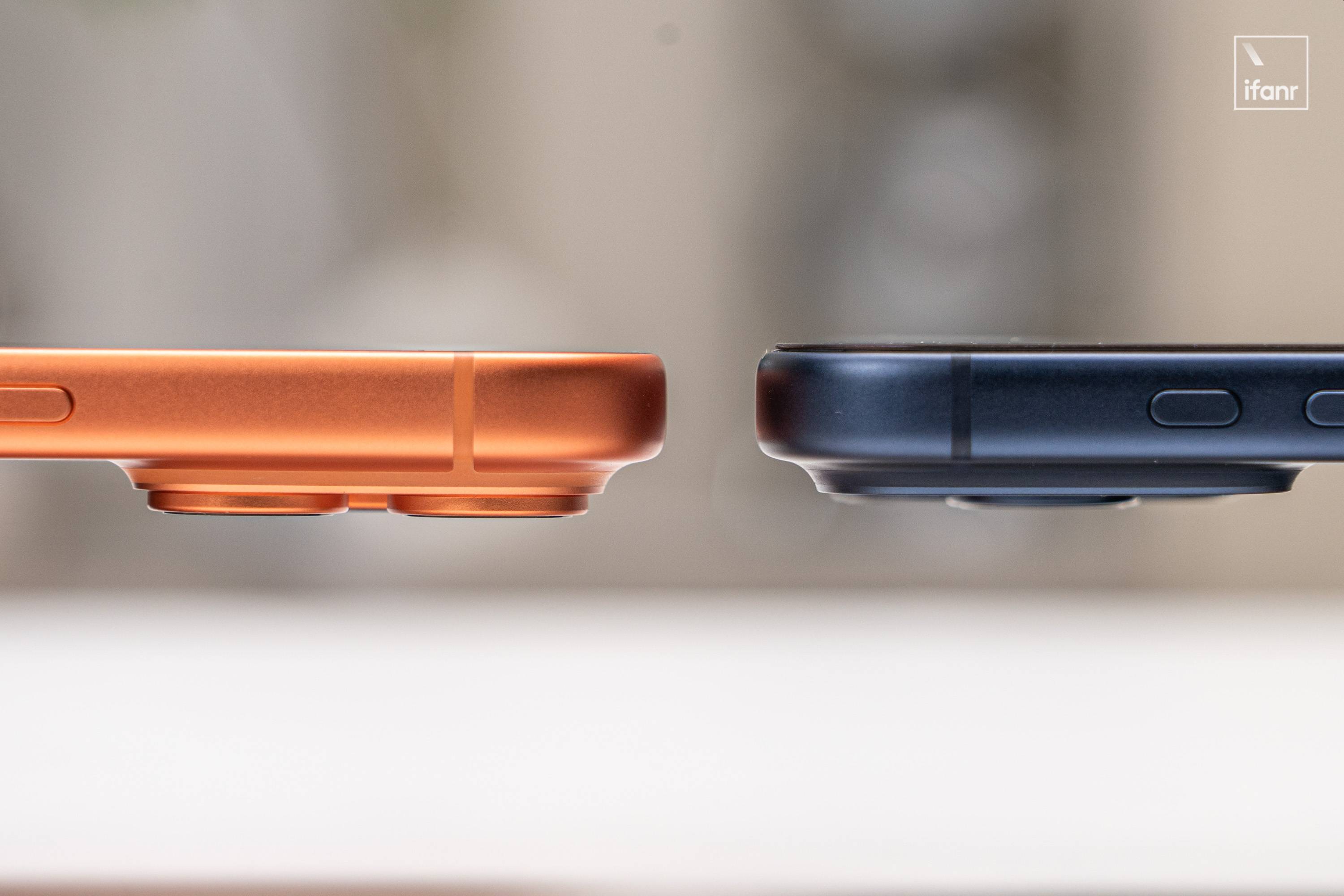

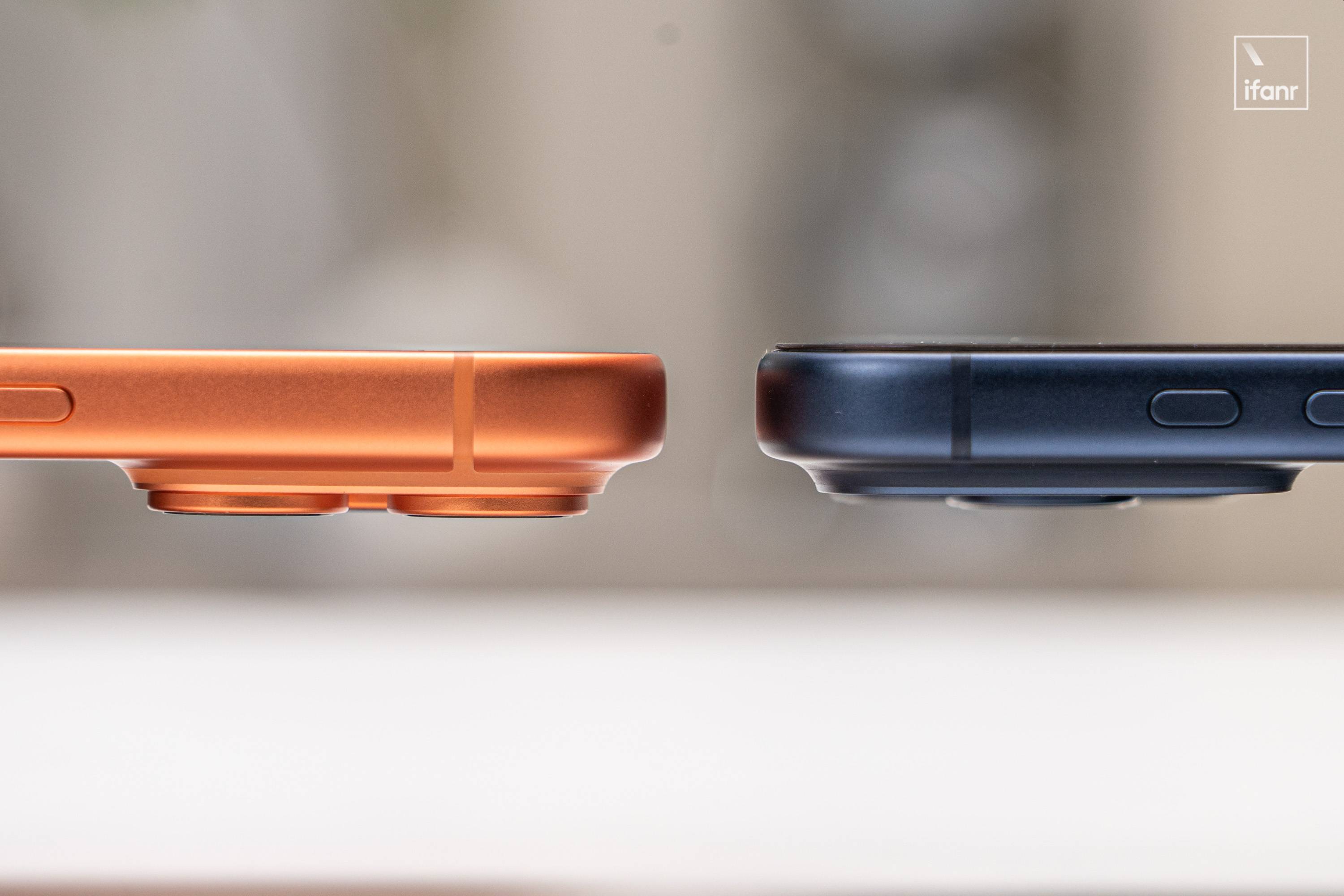

1-120Hz 可变刷新率,支持常亮显示的 LTPO 屏幕,甚至边框宽度都比 iPhone 16 缩窄了不止一点:

▲左边为 iPhone 17,右边为 iPhone 16

ProMotion 高刷屏带来的爽快感不言而喻,哪怕 iPhone 的调度策略不是全时锁定 120Hz,但相比 iPhone 16 上面那种字面意义上的「顿挫感」,仍然是巨大的提升。

更重要的是,今年愿意换标准版的人,大多是 12、13 代的老用户,我们在公众号评论区甚至见到了一位仍在使用 iPhone 7 Plus 的朋友。iPhone 17 加上 ProMotion,对于他们来说是真正意义上的「体验超速」了。

比起 iPhone 16 Pro,iPhone 17 的屏幕户外峰值亮度也更高,一举来到了 3000 尼特,甚至还用上了隔壁三星 Ultra 旗舰以及一些折叠屏机型会用到的抗反射涂层(Anti-reflective coating)。

根据我们的上手体验,iPhone 17 在晴朗户外的可读性相比 iPhone 16(甚至 16 Pro)都有相当程度的提升。其抗反射效果与三星类似,体现为屏幕在户外强光下,玻璃泛白、发灰的情况有所减轻。

只不过 iPhone 17 的屏幕抗反射效果只是相比前代明显,但是距离三星那种「让黑色更黑」的效果还有着不小的差距。哪怕是没有抗反射涂层、只贴了官方 AR 膜的 Z Fold7,也比 iPhone 17 更深邃一些:

iPhone 17 今年使用了第二代超瓷晶玻璃,在滑动时有点微微地涩手,且因为抗反射涂层的加入,选贴膜也变得更加考究。无论是为了改善手感,还是想保留抗反射能力,我们都建议优先选择 AR 膜。

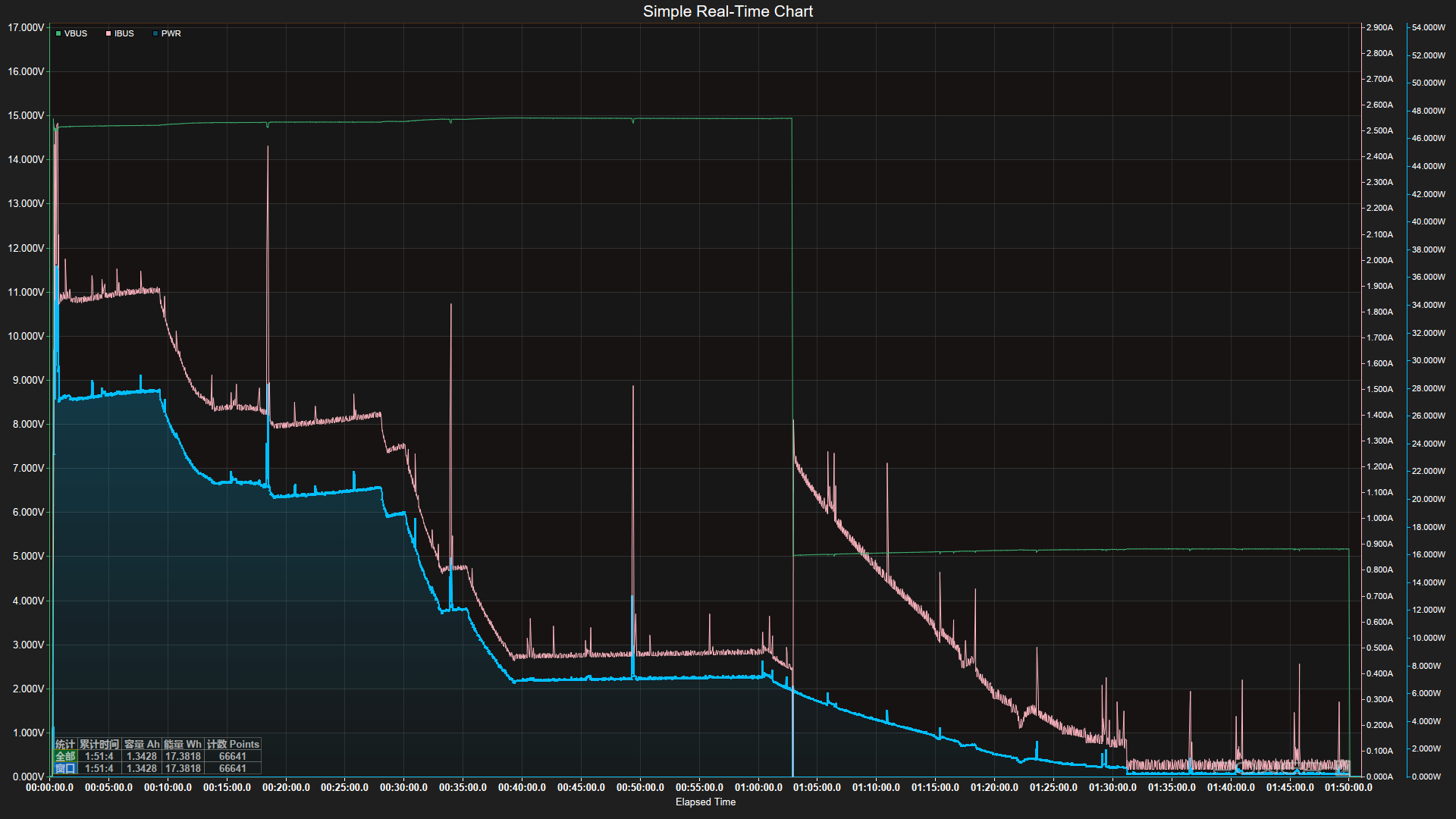

更加倒反天罡的是,苹果甚至连 iPhone 17 的充电速度都做出了改进,最高充电功率来到了 35W 左右。

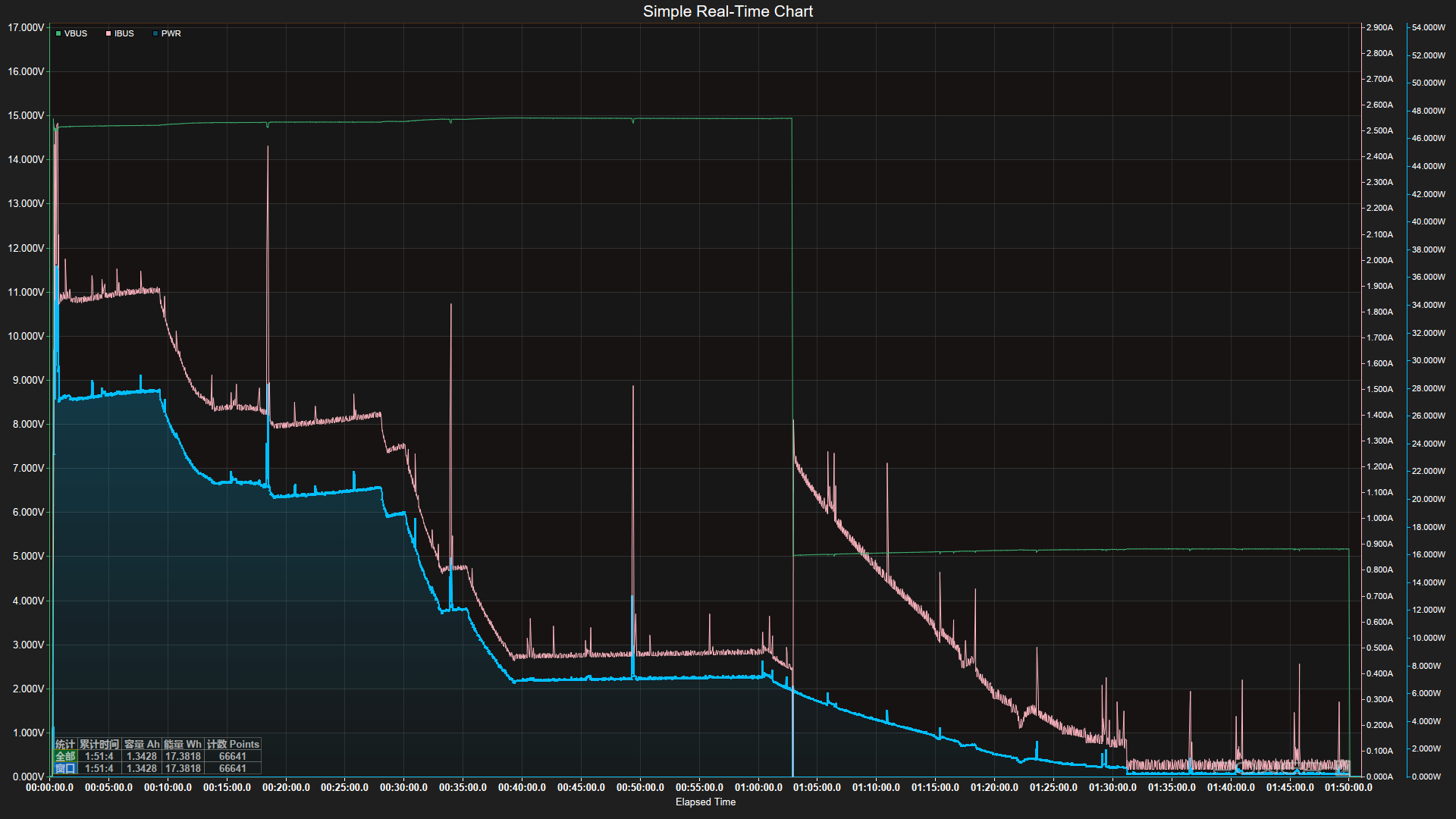

我们用 40W 的充电头实测,iPhone 17 的电量从 0 到 50% 只需要约 25 分钟,而充满则需要 80 分钟——有时候起床发现忘了充电,洗漱的时间临时充一会,也够 iPhone 应应急了。

▲iPhone 17 充电曲线图,蓝色折线为充电功率,红色折线为电流,绿色折线为电压

至于影像方面,iPhone 17 在两个方面做出了升级——超广角镜头从 1200 万像素升级到 4800 万像素,以及用上了新的正方形 CMOS 前摄。

虽然最近两年各家厂商都在发力长焦,但超广角镜头作为视觉冲击力最强的那个视角,仍然具有相当的不可替代性。本次 iPhone 17 升级到去年 16 Pro 同款的超广角,让拍出类似这样的可用画面成为了可能:

而本次全系标配的这套新的前摄——苹果称之为 Center Stage 前置摄像头——则是一个非常精妙的功能,因为它做到了一件和哈苏 X2D II 100C 差不多的事情:

用更精密的硬件和更复杂的功能,让拍摄本身变得简单。

放在 iPhone 17 上,就是现在 iPhone 可以自行判断你的自拍画面里有多少人、然后根据检测到的人脸数自动调整前摄的缩放和画幅,用更复杂的功能实现了更无感的操作。

根据爱范儿的测试,iPhone 17 会在只有一个人的时候保持普通竖向构图、两个人的时候切换广角但维持竖向,在画面进入第三个人且人脸比较分散的时候切换为横构图——在这个过程中,你的手都是完全不需要扭动,更不需要按任何按钮。

而得益于新的 2400 万像素正方形传感器,无论切换横竖构图,最后拍出来的自拍照分辨率都可以达到 1800 万像素,相比之前的 1200 万前摄仍然是可感的提升。

此外,苹果本次加入的前后同时录像功能也是相同的「机制复杂、简化摄影」的逻辑,虽然这项功能本身不新鲜,但是别忘了——它是建立在 iPhone 行业第一的录像能力和 iOS 无出其右的软件生态基础上的。

在大升级的屏幕和小改进的影像能力之外,iPhone 17 基本保持了与 iPhone 16 一样的三维和重量(17 比 16 略高 2mm、略重 7 克)。屏幕能够从 6.1 升级到 6.3 寸,主要就是得益于显著缩窄的边框。

至少在 iPhone Air 正式开售之前,iPhone 17 依然是整个 17 系列中手感最轻巧的那台。更重要的是, iPhone 17 的最低存储空间升级到了 256GB,加量不加价。

与其说这是 iPhone 17,不如说这是一台少了长焦镜头的 iPhone 16 Pro,特别是有了观感明显的 Pro 功能,你甚至可以当它是 16 Pro「青春版」。

iPhone 17 也是我们今年最推荐更新的机型,如果你是 iPhone 15 之前的用户,这是一个换机的好时机。

iPhone 17 Pro:技术驱动

比起「压倒性好评」的 iPhone 17 标准版,iPhone 17 Pro 的风评倒是褒贬不一,分歧主要集中于外观设计。

在经历过 15 Pro 和 16 Pro 两代钛金属之后,苹果在 iPhone 17 Pro 上放弃钛合金、重新回归了最传统的铝合金。但这并非保守和倒退的体现,而是苹果整了一个更大的活——

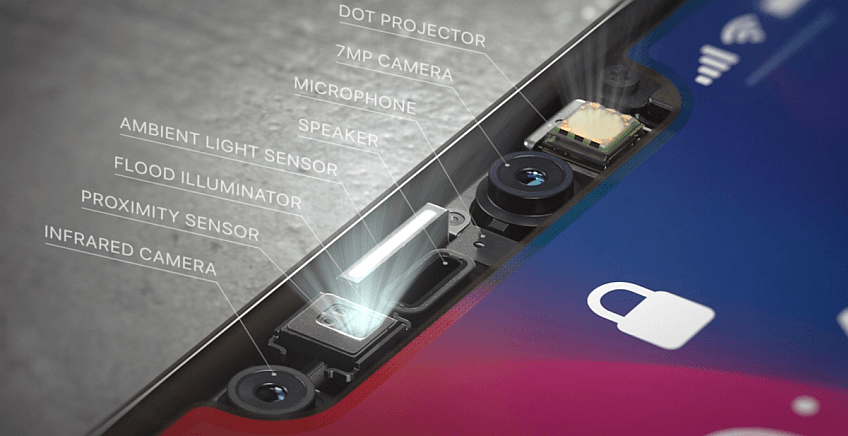

在新的铝合金机身上,苹果尝试了一种新的加工工艺:热锻铝金属一体成型(Heat-forged aluminum unibody)。这是一种手机行业不常见、但在汽车工业领域已经被广泛应用的加工技术。

▲苹果发布会上演示的一体成型机身|Apple

相比 CNC 工艺只能在成品铝料块上加工,热锻一体成型工艺因为需要在金属的「再结晶温度」以上进行,可以避免金属内部在加工过程中形成不规则结晶区,组成疏松和气孔结构,从而最大程度发挥出铝合金的强度、韧性和抗疲劳性能。

这种一体成型工艺的优点,一上手便知——

前两代 Pro 的确极大改善了「硌手」的口碑,而 iPhone 17 Pro 更大的边框弧度,又一次将 iPhone 16 Pro 远远甩在后面,甚至可以称之为「手感最好的直屏 iPhone」。

除了手感大升级,从钛金属换回铝合金还带来了另外两项材料优势——由于铝合金比钛合金更容易着色,今年的 iPhone 17 Pro 多出了这个醒目的「星宇橙」,比起前几年的「禁欲系」配色鲜亮不少。好不好看见仁见智,但包你换了新机一眼就能被认出来。

此外,钛金属虽有重量和强度上的优势,导热性能却并不优秀,而铝的热导系数接近钛的 20 倍,iPhone 17 Pro 的散热能力相比 16 Pro 提升是非常明显的。

在聊实际散热手感之前,先分享一些发热测试数据:将 iPhone 16、17 两代 Pro Max 屏幕调至最大亮度,并打开 4K 120Hz 进行录像,这样可以比较好的排除户外机身升温的干扰、更清楚的看到散热路径。

首先是上一代 iPhone 16 Pro Max:从热成像延时中可以看到,16 Pro Max 的发热点位非常集中,主板位置的最高温度接近 45°C,且由于背板玻璃和钛合金中框导热不畅,机身的下半部分始终没有怎么升温,无法有效参与到机身的散热过程中:

iPhone 16 Pro Max 4K 120 帧最高亮度录制半小时,最高温点位约 44.8 度

再看全新 iPhone 17 Pro Max:

- 可以看到铝合金凸台和边框在主板热起来之后不久就迅速升温,沿着左右边缘迅速将温度传导了下去

- 机身内部新增的 VC 均热板和钢壳电池共同作用,快速把主板上的积热铺开

- 最终,iPhone 17 Pro Max 的机身最高温度,相比 16 Pro Max 低了两度,且在超过半小时之后也没有继续攀升。

这样的效果转换到游戏场景中,就是我们手持 17 Pro 玩《崩坏 星穹铁道》的时候,可以明显感觉到边框、背板和镜头凸台都在均匀发热,说明处理器的热量被有效传递到了更大面积的机身上、与空气热交换的效率更高。

iPhone 17 Pro Max 4K 120 帧最高亮度录制半小时,最高温点位约 42.6 度

更好的散热表现,意味着 iPhone 17 Pro 能够更有持续性地进行性能释放——无论是拍照、游戏,还是高强度回微信,手机都只是温温地不烫手。散热越好,降频越少,手机当然也没那么容易卡顿了。

同样,升级的散热也能够支持 iPhone 17 Pro 更长时间地高功率充电。实测下来,我们发现 iPhone 17 Pro 的最高充电功率可以长时间稳定在 30W 以上,Pro Max 甚至可以稳定地以 35W 的功率进行充电。

使用苹果官方的 40W 充电头, Pro 和 Pro Max 在 20 分钟以内就能充到 50% 的电量,和 iPhone 17、iPhone Air 等沿用三明治结构的机器相比,整体充电速度快了不少。

▲iPhone 17 Pro Max 充电曲线图,蓝色折线为充电功率,红色折线为电流,绿色折线为电压

诚然,VC 均热板在 Android 高端手机上已经屡见不鲜,但敢于果断抛弃大面积玻璃背板、将铝合金机身和 VC 共同设计为一个整体发挥效果,我们依然会感叹这确实是「技术驱动」的苹果,才能造出来的产品。

技术驱动这一点,落到 iPhone 17 Pro 全新升级的影像系统上,同样成立——我说的,就是那颗 4800 万像素的 4 倍长焦镜头。

iPhone 16 Pro 上面那颗 5 倍 1200 万像素的长焦镜头,经常被人诟病传感器过小、解析力不够,而 iPhone 17 Pro 将长焦原生倍率缩减到更常用的 4 倍(等效全画幅 100mm),并且将传感器面积扩大了 56%,不仅可以输出 4800 万像素的全尺寸照片,也能进一步裁切、当做的 1200 万像素的 8 倍长焦(等效全画幅 200mm)镜头来用,可以说进可攻退可守。

毕竟 iPhone 17 Pro 系列的主摄仍然是 24mm,从 1x 到 8x 实际上囊括了 24-200mm 的所有焦段——四舍五入,也相当于那颗被誉为「天涯镜」的腾龙 28-200mm 装在 iPhone 上了。

这套大底长焦的配置,也是许多国产影像旗舰手机采纳的方案——其带来的直接优势,就是 iPhone 17 Pro 调用长焦的频率相比 16 Pro 有了明显提升。

与此同时,苹果新的图像处理管线也不再固执己见,变得更愿意用适当的涂抹交换纯净度,显著提高了长焦的可用性:

影像系统的另一个重大更新,是全焦段都用上了 4800 万像素的融合镜头,使得 iPhone 17 Pro 系列的多镜头一致性更上一层楼,且超长焦和超广角镜头都变得更好用了,就算是在弱光或者室内环境,也能拍出质感在线的照片,而不至于满屏噪点:

超广角(0.5x):

超长焦(8x):

可惜的是,尽管 iPhone 传感器面积变大了,总的来说还是不够大……和国产旗舰相比,依然逃不过「底大一级压死人」的命运:

除了硬件升级,苹果还给原相机 app 加上了一款新的摄影风格「珠光」(Bright)。它的出片效果有点类似加两档曝光的富士胶片配方,是社交网络上最流行的色彩风格之一,更能轻松拍出适合亚洲肤色的「白里透红」效果,避免标准风格的黄蜡色调。

如果你用 iPhone 拍人像很多的话,爱范儿甚至建议你可以将「珠光」作为默认的摄影风格来使用。值得一提的是,它并非 Pro 系列独占,iPhone 17 以及更新 iOS 26 之后的 iPhone 16 系列都可以获得。

今年的 iPhone 17 Pro 仍然是「有史以来影像能力最好」的 iPhone。如果你此前就喜欢用 iPhone 拍、在 iPhone 上修、直接用 iPhone 发图的话,iPhone 17 Pro 是近年表现最好的一代,甚至掏出「苹替」Android 影像旗舰的机会都变少了。

至于今年 ProRes Raw 录制规格、Genlock 以及时间码功能的加入,更多是为了方便 iPhone 融入影视剧组中的工作流。

过去的一段时间,我们越来越多地看到 iPhone 出现在一些电影机难以触达的角落,比如《F1:极速狂飙》车身上用 iPhone 相机总成改装的固定机位,以及《惊变 28 年》中用十几台 iPhone 拼搭出的子弹时间相机:

图|TheVerge

iPhone 17 Pro 上这些准专业功能(包括 299 美元的 Blackmagic 时间码拓展坞)可以帮助 iPhone 进一步在影视行业片场中站稳脚跟,整体来讲是在向着光谱中「更加专业化」的那一端推进的——

这也是我们在今年 iPhone 17 全系列机型中看到的最大趋势:iPhone 17 让普适的更加普适,而 iPhone 17 Pro,则是让专业的更加专业。

而那个没有数字代际后缀的 iPhone Air 又代表了什么呢?

iPhone Air:设计至上

由于国行 iPhone Air 推迟上市,评测也一并推迟了——编辑部那个对 Air 望眼欲穿的同事,只能自制壁纸解解馋了。

但,这并不妨碍我们为 iPhone Air 定下论调:尽管它既不普适也不专业,但 iPhone Air 代表的,仍然是那个「设计至上」的苹果。

此前,爱范儿曾报道过苹果在接下来两年的 iPhone 路线图,提到了由于要给折叠屏让路,iPhone 18 标准版可能和 e 系列一起推迟到 2027 年春季发布——明年秋季只有 iPhone 18 Pro/Max,和传闻中的折叠屏 iPhone。

图|9to5Mac

这样就将 iPhone 原本完全基于数字划分的机型迭代逻辑做出了调整。

爱范儿猜测:苹果接下来除了按照「秋季 Pro 春季标准版」的规律更新数字系列之外,还会不定期的推出像 iPhone Air 这样不含数字、只描述产品特点的设备。

这样的好处有两个,一是可以将 iPhone 的热度在一年的时间跨度里分配得更平均,避免了此前 9 月份发布、来年 Q2 和 Q3 的销售数据落底,要靠国补/大促「挽尊」的情况。

而是,这样做可以给用于技术验证的 iPhone 机型留下充足的空间,让苹果可以跳出传统的模式,做一些更加大胆的尝试。

今年的 iPhone Air 就是如此,它肯定不如 iPhone 17 实用,也不如 iPhone 17 Pro 好用。这也是爱范儿在开头提到的「妥协」所在——但 iPhone Air 却美得不可方物,更重要的是,给未来的 iPhone 留足了想象空间。

比如类似曾经的 12 寸 MacBook 与 M1 MacBook Air 一样,iPhone Air 的零件集成度非常高,主板几乎完全压在了镜头凸台下方,将剩余的空间全部留给了电池和尾插。

图|Apple Newsroom

这样的布局在 6.5 寸的 iPhone Air 里或许显得有些捉襟见肘,但是如果放在传闻中空间更充裕的「纯玻璃 iPhone」里面呢?

iPhone Air 最大的意义,就在于其设计上的各种技术实践——专为无线连接性能定制的 N1 芯片、超高整合度的「高原」(plateau) 主板、抛光钛合金中框……许多激进的设计和妥协的功能,就这样被嵌入到同一部手机当中,有一种矛盾之美。

虽然 iPhone Air 和三星Galaxy S25 Edge 在硬件形态上都是超薄手机,但两者的产品思路是很不一样的。

三星的 S25 Edge 是将现有直板机的技术压缩到极致形成的超薄,优点是实用性更强,但是对于其他形态的指导和借鉴意义就没那么大了,是一种形态终末期的集大成者。

但 iPhone Air 是一款外在虽然近似,但内在和以往截然不同的产品,和当年的 iPhone X 一样,更像是新物种的开端。

当然,客观的现实就是,成熟技术的集大成者就是要比新物种的开路先锋更实用也更便宜,即使 iPhone Air 能够如期上市,我们仍然不推荐大家盲目下订。

更「安卓」的 iPhone,和三位一体的苹果

纵观今年的 iPhone 17 系列,我想你也会有类似的熟悉感:标准版加量不加价,旗舰款堆散热堆影像,还有概念机秀肌肉——所有这一切,不就是典型的「安卓思维」吗?

这里的「安卓」当然是褒义——国补到手价 5499 元的 iPhone 17 标准版截至开放预订前(约发布会后 30 小时左右),在单一电商平台已经积攒了超过 300 万预约量,是去年的十五倍。

可以预见的是,在今年的双十一、明年的 618,甚至明年的双十一时,叠加了平台优惠、店铺优惠和国补「3 buff」的 iPhone 17……没准会在一整年中的大部分时候销量霸榜。

尽管那时一定会有配置比它高、价格比它低的选择出现,但在 4000-6000 高端手机主流价位段,绝大多数消费者的选择是非常朴素的——高刷屏、性能好、充电快、拍照也过得去的新 iPhone,面对标新立异的同名手机,依然有着强大的竞争力。

我们可以用一个常见的商业概念来描述这样的需求:总拥有成本(Total Cost of Ownership, TCO)。不只是硬件,消费者对于系统和生态未来预期的「心理成本」,实际上也是手机 TCO 的构成部分。

而 iPhone 17 搭配 iOS 26,就是这个价位段一套 TCO 相对较低且稳定的选择,一台下单之后不需要担心马上过气的水桶机,同时拥有着现在行业内最强大的系统生态号召力。

iPhone 17 Pro 和 Pro Max 则比以往更加偏向「专业化的影视工具」,非常利好小型制作组、个人频道、规模不大的片场等等——《F1》电影爆火之后,苹果已经在电影制片行业站稳脚跟,后面应该能看到更多 iPhone 参与制作的影视内容。

至于 iPhone Air,我想会逐渐成为下一个世代 iPhone 设计的基准,通往智能手机进化的尽头。

无论如何,我们在今年的三台新 iPhone 上,看到了库存克星的苹果,也是技术驱动的苹果,更是设计至上的苹果——这是属于苹果的三位一体。

我当然希望每年的每一款 iPhone 都能臻于完美,也同样欢迎 iPhone 像「安卓」手机一样好用——只是对于本就竞争激烈的主流价位段,新 iPhone 的到来,可能会给竞争对手们,狠狠上点强度。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

爱范儿 |

原文链接 ·

查看评论 ·

新浪微博