理光 GR IV 发布,相机为什么越来越贵了?

就在昨天,理光正式发布了 GR 系列的第四代相机,GR4。

和之前每一代 GR 发布一样,摄影圈里小范围地骚动了一下,像一块石头丢进平静的湖面,涟漪不大,一圈圈荡开,传得很远。

真正让这块石头激起千层浪的,是它的价格——8999 元。

这个价格,比前代 GR3 的上市价格,涨了 2800 元。

一台卡片机卖 9000 块,就像你在街边吃完一碗麻辣烫,老板擦擦手说「承惠 200 块」一样荒谬。

理光疯了吗?

没有。世界可能是个草台班子,但企业做出任何行为都是出于理智。

究其根本,是相机市场以前那套「看参数、论大小」的老规矩,现在不好使了。

因为富士生造出了一个几乎完全依靠情绪价值支撑的全新增量市场,一级市场奇货可居,二级更是炒出投资属性。同为社交媒体氛围系选手的理光,没有理由不跟随这种做法。

今天 GR4 的定价,可真是理光的草船,借了富士的箭。

先看看 GR4,这次端上来了什么新菜?

在聊那些虚的之前,我们还是先接地气地看看产品本身。

毕竟,一切价值的讨论,都离不开产品力的支撑。

和前代 GR3 相比,GR4 的升级,可以总结为「意料之中的补强,和一点小惊喜」。

我们把官方给出的密密麻麻的参数表,翻译成大白话:

底大了一点点,像素高了一丢丢

GR4 的传感器从 GR3 的 2424 万像素,微涨到了 2574 万。

这点变化几乎可以忽略不计,说白了,画质的根基没变,还是那块熟悉的 APS-C 画幅传感器,没有跟随主流选择高像素,高感表现应该会更好,但相对来说,裁切的空间和裁切后的画质就相对没那么可观,不太利于二次构图。

五轴防抖,终于来了

GR3 的三轴防抖在当时算是个亮点,但放到现在,只能说勉强够用,GR4 这次升级到了五轴防抖,这是一个实打实的进步,从上手视频来看,在五轴防抖的加持下,手持一秒也有一定的成功率。

对于单手抓拍、弱光环境拍摄或是使用机内 ND 滤镜拍摄慢门来说,更高的成片率就意味着更多的创作可能性。

▲ 森山大道使用 GR4 拍摄

对焦,终于追上时代了

GR 系列的对焦一直是个老大难问题,拉风箱是家常便饭。

GR4 这次用上了「混合自动对焦」,也就是相位对焦加对比度对焦。这意味着对焦速度和精度都会有质的提升,还加入了眼部/面部识别,虽然可能还比不上索尼、佳能这些第一梯队,但从上手视频来看,对焦速度还是有明显提升,补齐了前代最大的短板之一。

▲ 森山大道使用 GR4 拍摄

屏幕更亮了,内部存储更大了

屏幕还是那块 3 英寸 103 万像素的触摸屏,但理光强调了户外可视性。

同时,机身SD 卡槽变成了 microSD 卡槽,为电池腾出了空间,内置存储从可怜的 2GB 暴涨到了 53GB,这意味着,就算忘了带卡,也能放心大胆地拍上一整天。

对于一台主打便携的相机来说,这个升级非常贴心。

滤镜更多了,GR 的「灵魂」更香了

图像控制里新增了两种电影模拟,分为黄色和绿色两种模式,属于风格化强烈的预设,同时对预设参数的自定义调节能力更强了。

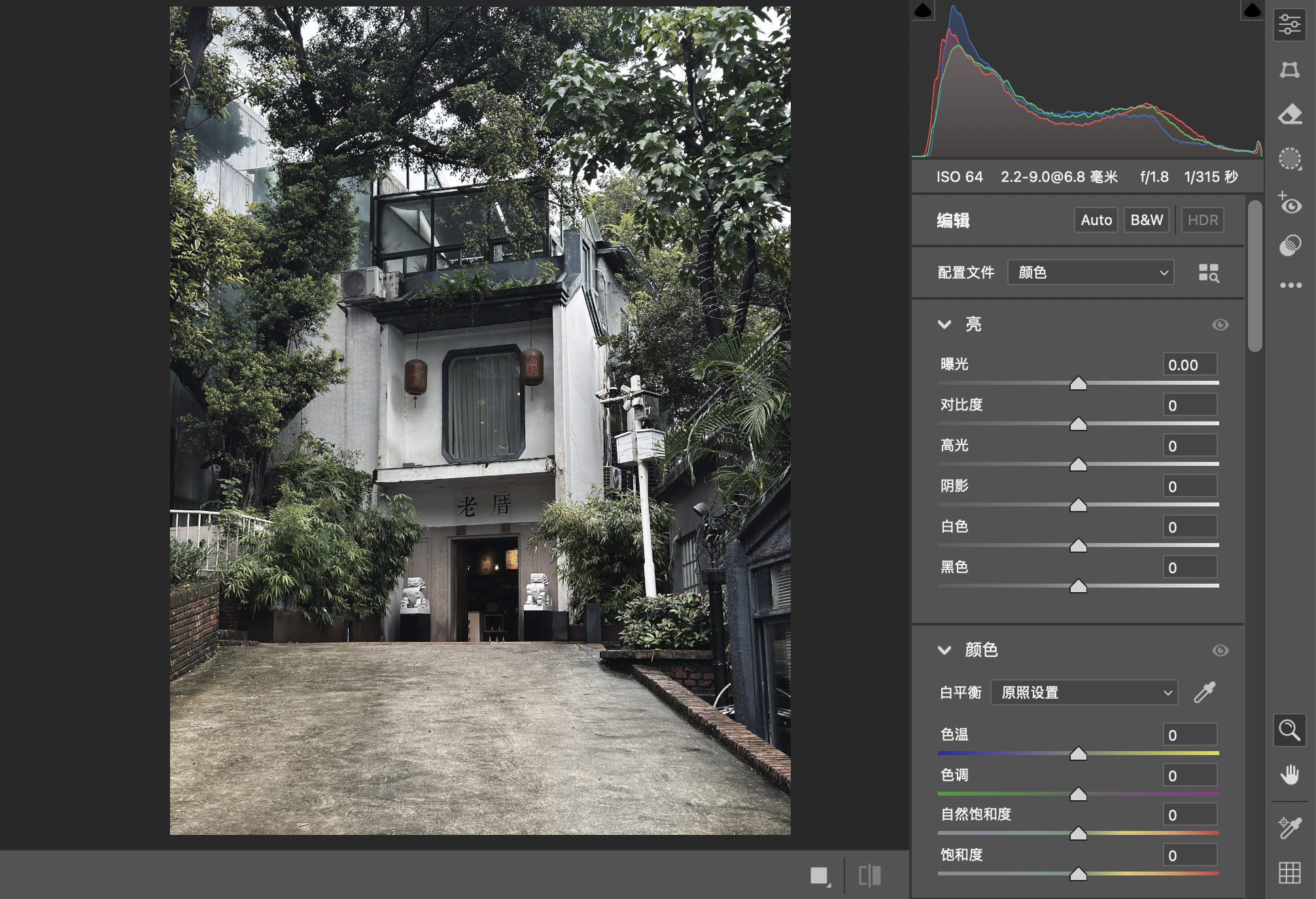

▲ 使用电影(绿色)拍摄

对于 GR 的核心用户来说,买它一半是为了硬件,另一半就是为了那无可替代的色彩科学和胶片模拟。更多的滤镜选择,意味着直出的照片能有更多变的「氛围感」。

▲ 使用电影(黄色)拍摄

总的来说,GR4 是一次稳健的迭代。它没有颠覆性的创新,更像是一个认真听取了用户反馈后,交出的一份「改进报告」——修复了 GR3 最让人头疼的对焦问题,强化了防抖,电池也从 1350mAh 增加到了 1800mAh,让这台街拍神器的「基本功」变得更扎实了。

但,这些升级,足以支撑它 8999 元的售价吗?

相机市场,通货膨胀

让我们把视线从 GR4 移开,看看整个市场,你会发现,GR4 的高定价并不是一个孤例,而是一种正在蔓延的趋势。

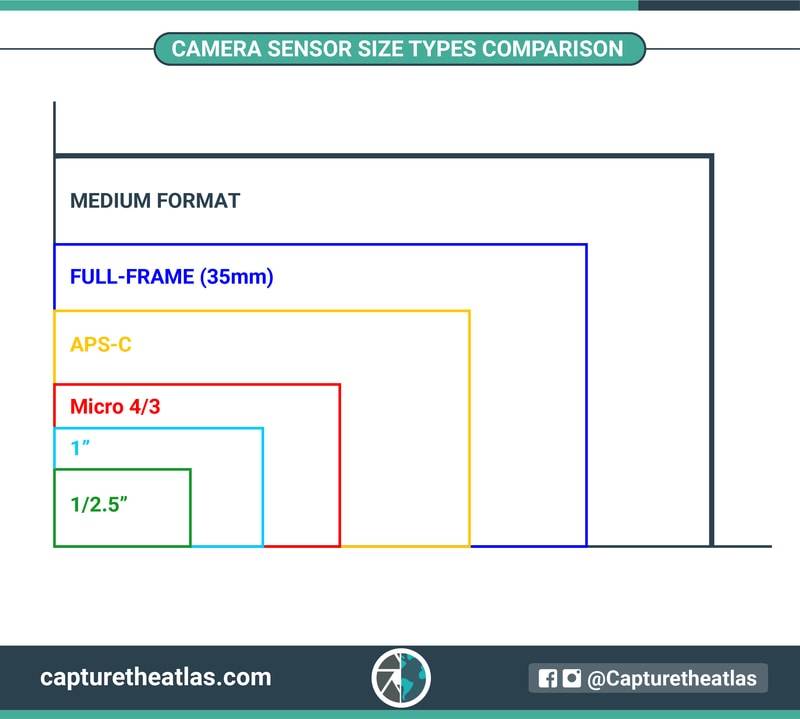

曾几何时,相机市场的价格体系像金字塔一样清晰、稳定——价格和性能强挂钩,核心指标就是画幅,全画幅就是比半画幅贵,半画幅就是比 M4/3 贵。

一分钱一分货,童叟无欺。

但现在,这个金字塔正在从底层开始松动。

最典型的例子就是富士:

曾经的 XE 系列,定位是中端入门,主打复古和性价比。但从四代开始,XE 系列价格一路飞涨,二手市场甚至出现了远超发售价的「理财产品」现象。到了最新的 XE5,官方定价直接涨到了 9999 元,比 XE4 的官方售价高了 4300 元,涨幅达到惊人的 75%。

至于 X100 系列,就更为夸张了,不再赘述。

这些相机,如果单看画质、对焦、视频这些硬参数,真的谈不上太出色,但它们就是有价有市。理由,藏在「氛围感」、「富家子弟」这些流行于社交网络的热词中。

现在,同为氛围系选手的理光 GR4,也加入了这个行列。

GR4 8999 元的价格,你可以买到松下 S9 这样的全画幅相机,也能买到很多性能强悍、视频规格更高的 APS-C 相机。

这确实让典型相机消费者感到困惑——用全画幅的钱,去买一台不能换镜头、视频功能孱弱、对焦也并非顶级的半画幅卡片机,这笔账怎么算都不划算。

消费者们开始困惑了——用全画幅的钱,去买一台不能换镜头、视频功能孱弱、对焦也并非顶级的半画幅卡片机,这笔账怎么算都不划算。

是全幅相机不够好用吗?

不是的,是旧的价值体系开始动摇了。

2011 年,小米手机横空出世,智能手机的影像革命拉开序幕,相机厂商们第一次感受到了来自另一个维度的压力,在那之后的十年,是相机行业被迫「内卷」的十年。

为了对抗手机的便捷性,相机厂商不约而同地走向一条符合直觉和逻辑的路:专业化。

于是我们看到了一场疯狂的军备竞赛。

像素从 2000 万卷到 6000 万,对焦从几十个点卷到几百个点,视频从 1080P 卷到 8K,相机变得越来越强大,也越来越像一台冷冰冰的参数机器。

这个时代,参数决定价格,一台相机卖多少钱,取决于它的传感器有多大、像素有多高、连拍有多快、视频有多强。

这是一个由工程师主导的时代,也是一个市场被参数规训的时代。

但「内卷」总有尽头。

当手机的计算摄影越来越强大,强大到可以在某些场景模拟出全画幅的浅景深时;当相机的参数已经高到远超绝大部分普通用户需求时,问题也随之而来:

我们真的需要一台能拍 8K 视频、一秒 30 张连拍的相机,来记录生活吗?

难以量化的价值,明明白白的涨价

答案显然是否定的——在这个越来越小的市场玩零和博弈,最终的结果只能是灭亡。

于是,相机市场进入了「后内卷时代」,在这个新时代,游戏规则变了。

如果说「内卷时代」的核心逻辑是「生产力」,那么「后内卷时代」的关键词就是体验。

当相机不再是大部分人记录生活的唯一工具,当它从一个必需品变成一个非必需品时,它的价值就不再仅仅由那些可以量化的参数决定。

人们为什么愿意花大价钱买 GR4,买 X100VI?

他们买的是一种「确定性」的风格。

在今天,拍一张照片的门槛无限低,但拍一张「有感觉」的照片,门槛却很高。手机拍出来的照片,清晰、锐利、色彩鲜艳,但总感觉少了点「味道」。这种味道,可能需要你花大量时间在 Lightroom 里调整曲线、HSL 才能得到。

而 GR 的「高对比度黑白」、「正片」模式,富士的「胶片模拟」,按下快门,就能得到一张风格强烈的照片,这种直出的确定性,为你节省了大量后期时间。

这种内置的「审美」,是一种价值。

▲ 森山大道使用 GR4 拍摄

他们买的是一种「无负担」的陪伴。

相机圈有一句老话:「最好的相机,就是你愿意带出门的那一台」。

传统的单反、微单,加上几支镜头,就像背着一块砖头出门,沉重且充满攻击性。你很难在街头、在餐厅、在朋友聚会时,毫无顾忌地举起它。

而 GR4 的重量只有 262 克,可以轻松塞进口袋,它的形态决定了它没有攻击性,抬手就可以随时随地记录。

这种「随时在场」的陪伴感,是一种价值。

他们买的是一种「纯粹」的摄影乐趣。

GR 系列最核心的设计哲学,是「SnapShot」——抓拍。从开机速度、对焦逻辑到单手操控,它的一切设计,都是为了让你在最短的时间内完成拍摄,没有复杂的菜单,没有多余的功能,逼着你回到摄影最原始的状态:观察、构图、按快门。

在这个过程中,你得到的不仅是一张照片,更是一种「狩猎」般的快感和「化繁为简」的禅意。

这种「返璞归真」的操控乐趣,也是一种价值。

想明白了这三点,你就能理解 GR4 乃至一众人们机型的定价逻辑了——

除了画质、对焦、视频这些硬邦邦的参数,那些看不见、摸不着,但能被清晰感知的「情绪价值」——风格、便携、乐趣,同样有价值,同样卖得上价格。

▲ 使用负片滤镜拍摄

所以,半画幅不一定比全画幅便宜,「参数赛道」上,分化出不同的「体验赛道」,两条赛道上的选手,看似都在做相机,但服务用户的核心需求却天壤之别。

目标不同,评价体系自然也就不同,就像你不能用百米冲刺的标准,去评判一个马拉松选手。

当然,以上角度,是一场从市场现状倒推的客观归因,是将本就不算大的相机市场再拆开细看的过程;

是看相机厂商怎么从零和博弈中解脱出来,寻找手机与专业相机的中间地带,从而将蛋糕做大,最终才有现在相机市场通货膨胀的现象。

也许有朋友会担心,照这么一直涨价下去,岂不是会对标索尼 α1、尼康 Z9 和佳能 R1 这样的全能旗舰?

其实不会的。

别忘了,「参数赛道」上的相机,更多是作为生产力工具,可以创造实打实的商业回报;而「体验赛道」上的相机,提供的是个人精神上的满足。

这基本决定了「体验赛道」的平均价格,很难触及「生产力赛道」的天花板——最多媲美一些中端机。

当然,凡事总有例外,比如徕卡和哈苏这两位不在五行中的玩家,以及和原价三星坐一桌的索尼 RX1R III。

但跳出价格本身来看,这种分化对整个行业未必是坏事——它意味着相机市场并不会像悲观者预测的那样不断萎缩,最终走向消失,反而会更加多元和有趣。

这很像今天的手表市场,有人需要一块分秒不差的石英表,因为它的天职是「告知时间」;也有人迷恋一枚精巧的机械表,因为它提供的是「感受时间」的仪式感。

甚至我们可以想象和期待,在不久的将来,相机市场也会迎来它的「Apple Watch」,一种更智能、更互联的形态,能彻底改变我们创作与分享的方式。

最后,用了几千字合理化 GR4 的定价之后,我们还是要点出理光这次定价营销过程中的不合理。

饥饿营销是一种早已被接受和合理化的做法。从奢侈品到相机,人们早已被驯化。但它仍然是一种不合理的现象——特别是当理光映像中国部门堂而皇之地要求「支付 199 购买会员」才可获得首发抽签·预定资格的时候。

虽然这不能完全等同于官方黄牛,但又何尝不是一种强行绑架消费者,用最利的刀去割最忠诚粉丝的做法呢?

情绪价值可以折换为价格,但不应该被用来合理化这种毫无体面的割韭菜行为。理光中国应该做得更好,起码配得上它的用户——历尽千帆,只想拾回对于影像那份纯粹原始热爱的人们。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。