物理AI竞速战刚打响,小鹏就用“猫步”走到了特斯拉前面?

这两天小鹏举办了他们的科技日活动,当看完他们在具身智能机器人、飞行汽车和Robotaxi等领域的最新进展后,我觉得小鹏与特斯拉在技术和产品上已经不相上下,甚至在一些领域已经超越。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

这两天小鹏举办了他们的科技日活动,当看完他们在具身智能机器人、飞行汽车和Robotaxi等领域的最新进展后,我觉得小鹏与特斯拉在技术和产品上已经不相上下,甚至在一些领域已经超越。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

作者|Eastland

头图|AI生图

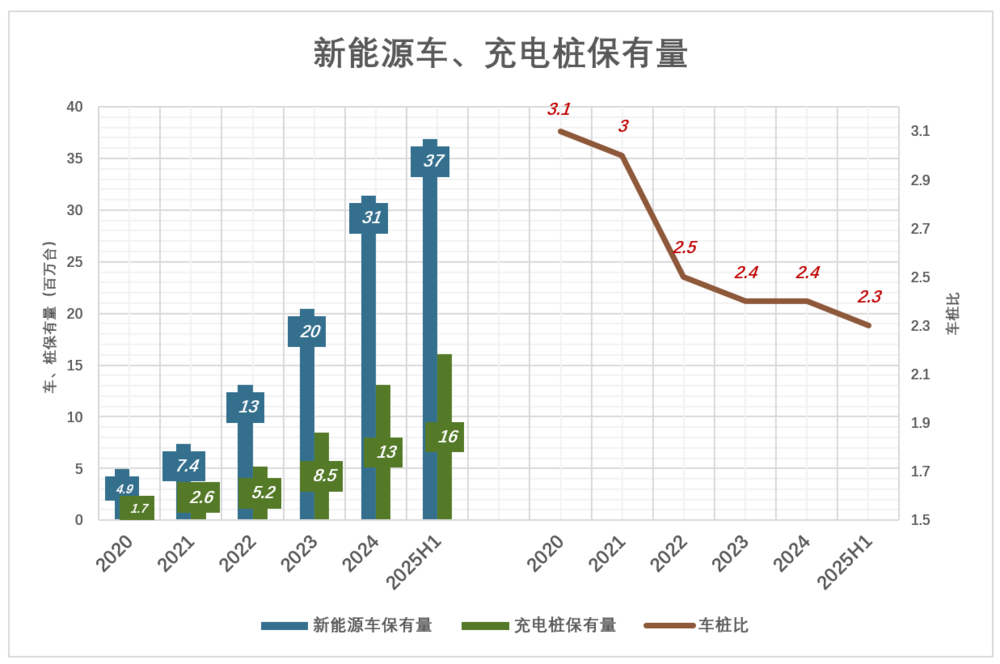

中国新能源车和充电桩保有量“比翼齐飞”,车桩比逐年下降:

2020年,中国新能源车、充电桩保有量分别为492万台、168万台,存量车桩比3.1:1。

两年后的2022年,新能源车保有量达1310万台;充电桩亦增至520万台;存量车桩比降至2.5:1。

再过两年,到2024年末,新能源车及充电桩保有量分别增至3140万台、1308万台;存量车桩比降至2.4:1。

截至2025年6月末,新能源车保有量已经达到3689万台,充电桩保有量约1604万台,存量车桩比跌至2.3:1。

但是,仅凭车桩比下降,不区分公桩、私桩,得出充电难题日益缓解的结论,就大错特错了。

存量车公桩比不降反升

截至2024年末的1604万台充电桩中,有1194万台是“私桩”,无桩车主只能依靠公桩补能。好比老李家申请困难补助,有人说“隔壁老王家很富裕呀”,王家的钱凭什么给李家用?

私桩通常在购买电动车时由厂家赠送或捆绑销售,除非没有固定车位或受限于小区电力容量,不然车主肯定会选择安装(不装白不装)。

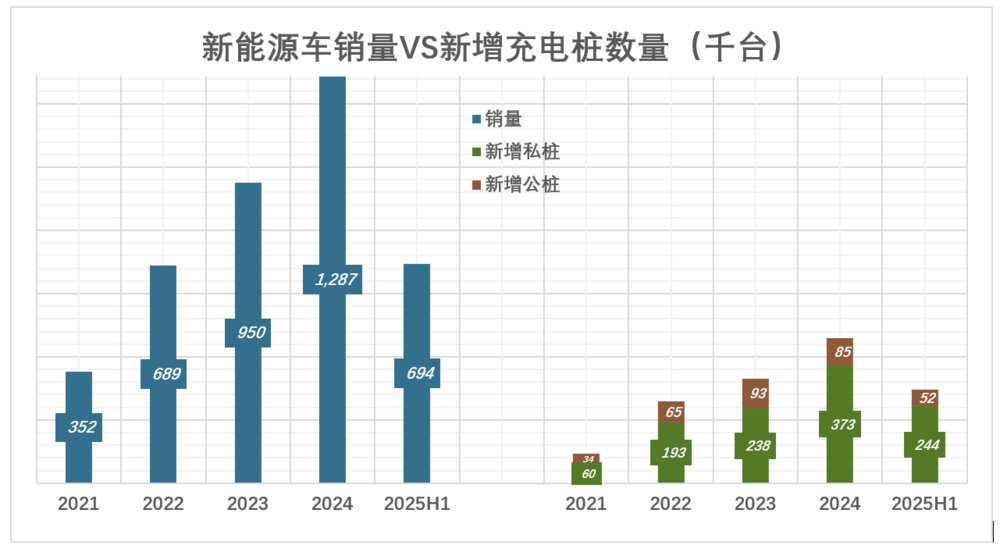

因此多年以来,私桩增量一直大于公桩。例如:

2024年,新能源车销量为1286.6万台;私桩、公桩分别增加373万台、85.3台;

2025年H1,新能源车销量693.7万台,私人桩增加244万台,公桩只增加51.7万台。

研究充电难的解决之道,应剔除私桩及配建了私桩的新能源车。因为这些车主不会把私桩给大家用,也很少使用公桩。

有三个变量值得关注:

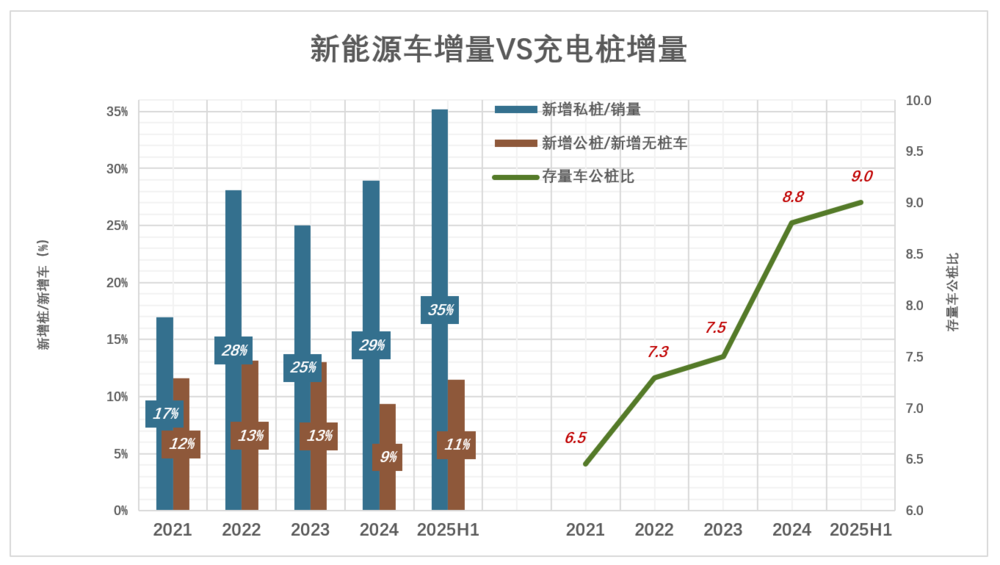

第一,多少车主在购车时配建了私人充电桩。2021年这个比例只有17%,2025年H1增至35%(≈244/694)。这主要得益于电力基础设施的建设。

第二,新增公桩与新增无桩车的比例。如果小于1,则充电难不会缓解。以2025年H1为例,售出694万新车。其中244辆配建了充电桩,“无桩车”增加了450万台。公桩增加52万台,仅为无桩车增量的11.5%。

第三,存量车与公桩之比。2021年这个比例是6.5:1,2025年6月末提高到9:1。

新建公桩的速度“追不上”卖车速度,充电终端总数增长了,但无桩车主的充电难题并未得到缓解。

中国每年生产3000万台汽车,公共充电桩只增加85万台,症结不在产能而是投建、运营公共充电桩的效益不理想。

特来电的效益

特税德(SZ:300001)通过旗下“特来电新能源股份有限公司”(简称“特来电”)开展电动汽车充电业务。

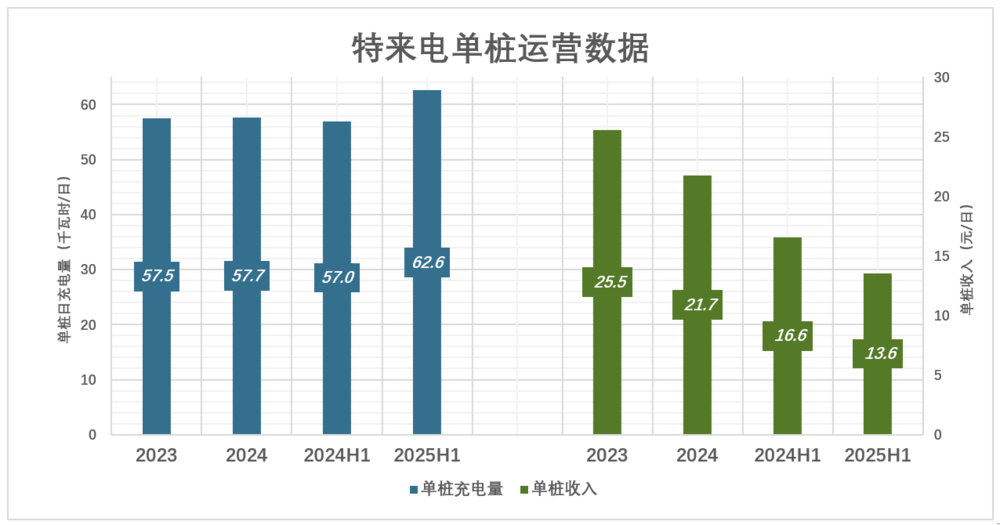

截至2025年6月末,特来电运营公共充电终端79.2万台,市场份额约24%,排名全国第一。2025年H1,充电量超过85亿度,市场份额约23%,排名全国第一。

以期初、期末充电桩均值为分母,计算单桩运营数据:

2023年,期初、期末充电桩数量为44.3万台,全年充电量约为93亿度,收入41.3亿元。每台充电桩每日充电量为57.5度、收入25.5元;

2024年,期初、期末充电桩数量为61.6万台,全年充电量约为130亿度,收入48.9亿元。每台充电桩每日充电量为57.7度、收入21.7元;

2025年H1,期初、期末充电桩数量增至75.1万台,上半年充电量达85亿度,收入18.4亿元。每台充电桩每日充电量为62.6度、收入13.6元;

单桩充电量上升的主因是技术进步——2025年6月末,直流快充终端达47.5万台,较2023年末多16.2万台。

造成单桩收入(服务费)下降的主要原因,是规模扩张过程中与合作伙伴分肥:

截至2025年6月末,与政府投资平台、公交集团成立的合资公司达190家;

与70多家车企战略合作,建成充电站2400座、充电终端超过1万个;

与保险公司、快消公司、互联网公司合作,为合作伙伴的用户提供充电服务。

2025年H1,特来电运营近80万台终端,平均每台每日服务一辆车(日均充电量为62.6千瓦时)、到手服务费13.6元、毛利润4.1元。

市场份额排名第一,运营80万桩,每桩每天却只有4元毛利润。哪怕用白色油漆在路侧画10个车位,也不至于每天只赚40块钱。

所以,存量车公桩比上升是有道理的。但即便这个比例达到9:1,投入产出比仍然难以吸引资金大规模进入。

快速补能是胜负手

1)充电桩运营平台商业模式巨变

燃油车补能

根据《中国石油2024年年报》,旗下2.24万座加油站,单站日均加油9.05吨(约1.25万升)。按每车加油50升计算,每天服务250辆。假设每座加油站配备8把加油枪,则每把枪每天服务30台车。

另据公开数据,北京约有1000座加油站,燃油车保有量约500万辆。假设每座加油站配备10把加油枪、每台车每10天加油1次,每把枪每天服务约50台车。

粗略总结:全国范围内每把加油枪每天服务30台车、北京地区可达50台车。

新能源车补能

我们看三组数据:

全国,截至2025年6月末,存量车公桩比9:1。假设每辆新能源车平均5天充电一次,每桩每天服务不到2台车;

《特来电2025年中报》显示——截至2025年6月末,运营近80万公桩,平均每桩每天服务1台车(日均充电量为62.6千瓦时);

截至2025年10月,北京地区新能源车保有量120万台,私人充电桩约28万个,无私桩新能源车约92万台,公共充电桩约9万台,如果5天充电1次,每桩每日服务2台车。

现在充电桩的经营情况,好比一个为上班族提供豆浆、油条的早点摊儿,每天只服务两位顾客。如果充电像加油那样快,每个充电终端每天服务30-50台车,运营方经济效益将大为改观。

2)主要问题不是充电桩少,而是充电慢

不要低估用户的里程焦虑。插电混动车以及采用落后技术的增程车大行其道、车企趁碳酸锂(动力电池主要原料)价格暴跌竞相推出长续航车型成为风潮,都是很好的佐证。

产生里程焦虑的根源是充电费时费力(包括排队等待)。例如,容量75千瓦时的电动车电池,从20%电量充到80%,需要充入60千瓦时。

基础充电桩(30~60kW)最快1小时;

高效快充桩(120kW)需要30分钟;

超级快充桩(250kW)需要15分钟;

升级版超快桩(600kW)需要6分钟;

兆瓦闪充桩(1000kW)需要3分半。

目前,全国1800万台充电桩的平均充电功率仅为44kW,即便不用排队,充60度电仍需1小时。补能不方便成为发展新能源车的最大障碍。插电混动、增程试图绕过,建充电桩则是正面强攻。

过往十年的实践说明,光靠多建充电桩不能解决问题。充电功率低、速度慢不仅车主体验差,也是充电桩平台运营方效益上不去的根本原因。

“油电同速”是一场补能革命,意义深远(以北京为例,1万把加油枪能为500万燃油车主免除里程焦虑。假如充电和加油一样快,新能源车保有量再翻几倍,现有的9万个公用充电桩绰绰有余)。

3)双向奔赴

政府大力推进

截至2025年9月末:中国充电桩总数达1806万个;其中,公共桩447.6万个;平均充电功率44.4kW。

2025年10月中旬,国家发改委、国家能源局、工信部等六部委联合印发《充电设施服务能力三年倍增行动方案》,充电设备接入需求被正式纳入配电网规划。

方案提出:2027年建成2800万个充电桩(2025年6月末保有量约1600万个)。基建狂魔实现这个目标不成问题,关键是提高补能速度。全国10万个加油站,不超过100万把加油枪,能服务3亿多辆燃油车。近450万个公共充电桩,却无法让不到4000万新能源车解除焦虑。#“大电池”盛行是佐证#

政府部门已经意识到这个问题。截至2025年5月,超级快充桩保有量为3.7万个。根据六部委方案,2027年超级快充电桩(单枪250kW以上)超过10万个;升级改造800伏以下的充电平台;推广充电和加油一样快的“即充即走”模式。

车企产品要跟上

“即充即走”不仅靠大功率充电设施的普及,厂家也要着力提高电气架构电压和电池充电倍率,与充电设施“双向奔赴”。

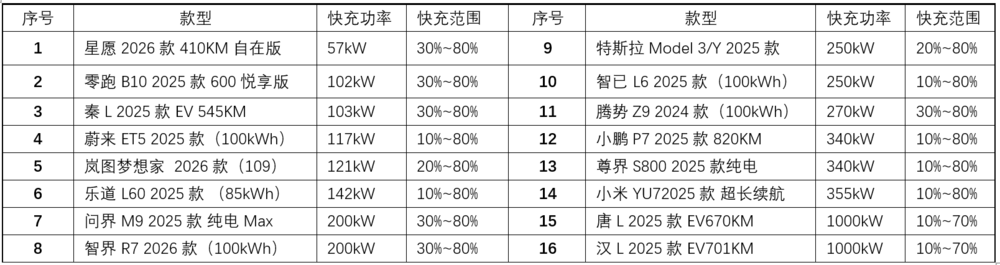

以下表格将16款代表车型分为五个层次:

L0:星愿等,快充功率小于60kW;

L1:秦L、零跑、蔚来ET5等,快充功率介于100kW~150kW之间;

L2:问界、智界、Model 3/Y、智已、腾势,快充功率介于 200kW~270kW之间;

L3:小鹏P7、尊界S800、小米YU7,快充功率超过340kW(均采用800V高压平台):

L4:唐L、汉L,快充功率1000kW(两款车均采用1000V高压平台)

2025年3月,比亚迪发布的兆瓦闪充技术已应用于2025款唐L、汉L。随着车型更替,一两年内比亚迪旗下所有纯电动车型将陆续搭载兆瓦闪充技术,配备储能设施的闪充站将随之铺开。

此外,由于具有“双枪充电”功能,在250kW终端(2027年超过10万个)上可实现500kW充电功率,充50度电不过6分钟。

“补贴革命”是胜负手

快速补能(油电同速)是解决里程焦虑的终极方案(与固态电池不矛盾)。

智驾与补能便利性,哪个是新能源车企竞争的胜负手?

首先,新能源车下半场是智能化没错。但智能辅助驾驶仅仅是智能化的一部分!车身智能化控制(纵向、横向)、电机扭矩输出智能化控制都能大大提高驾驶安全性,都是智能化不可或缺的组成部分。

其次,智驾与补能便利性,谁的易识别差异大,谁就是!

车企之间智驾水平的差异正在缩小,各种“专业测评”被质疑“不公平”成为常态。不久的将来,智驾将成为标配,主流玩家间的差距更加难以识别。除非承诺兜底,否则都是半斤八再。

补能则不然,同价位的新能源车,充电5分钟“拔枪”与“要等二三十分钟”之间差距一目了然?

所以,补能便利性是新能源车竞争的胜负手。

2027年末建成的10万个超级快充桩,每桩每天理论充电量6000千瓦时,每辆车充60千瓦量,每天最多服务100辆车,补能效率不输加油枪(每天服务30~50辆燃油车)。100万把加油枪能服务3亿辆燃油车,那么10万台超级快充桩就能为3000万辆新能源车解除里程焦虑。

现在,大多数厂家还在乐此不疲地上大电池,这是最没有技术含量的方法,而且只能缓解不能解除里程焦虑。

两年后,竞争形势将大不相同——不看电池大小,看充电功率。#看谁充电5分钟跑400公里#

*以上分析仅供参考,不构成任何投资建议!

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

茅台作为高端白酒的话事人,如今光环早已不再。三季报显示,茅台营收微增0.35%,利润微增0.48%,今年双十一电商补贴价更是跌破1499元。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

“(瑞幸)它的品牌我看不上”“你凭什么干的过蜜雪?它那个都是便宜没好货啊。”这是勇哥创业直播间里的神人发言,你有没有想过,他们为什么会说出这样的言论?背后底层原因是什么?

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

闭店率高达80%,20万跟风开店,两个月血本无归,连二手设备都没人要,本期视频就来进行2025年餐饮市场四大“杀猪盘”盘点。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

福建舰和美国福特级比,谁更强?本期将用大白话——快问快答的方式回答网友关于福建舰的热议问题,让您看懂咱们的“深蓝重器”。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

美国科技圈砸1.5万亿美元搞的AI联盟,到底是革命还是骗局?TO BE OR NOT TO BE——这是一个问题,有人说这是科技史上最牛的生态布局,也有人说这就是AI泡沫的前奏。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

从数字艺术到游戏资产,从音乐到现实世界的房产与奢侈品,NFT正悄悄重塑“所有权”的边界。它让数字资产第一次拥有了真实的归属、可验证的价值与跨平台的自由。热潮退去后,留下的不是泡沫,而是新的数字经济底层逻辑。当你真正理解NFT,你会发现,它改变的不是收藏方式,而是我们与数字世界的关系。这期视频,我们聊聊NFT。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

白银最近涨疯了,年内涨幅超过80%,一度冲破每盎司53美元,远超黄金。相比黄金,白银不仅是避险资产,还被广泛用于工业,像光伏、芯片和新能源车都离不开它。本期视频就来一口气了解白银。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

实访平湖羽绒服产地,低价速成泡芙款竟成了平湖商家的避风港,而消费者抱怨的是钻毛,透风,不耐磨的产品,羽绒服成为了季抛款。究竟是谁在策动这场低质内卷···

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

杭州某小学门口视频火爆全网:清晨寒风中,小学生高举手臂敬礼,老师们驾驶豪车“丝滑”驶入,车窗不降、目不斜视,场面极度割裂。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

福建舰正式入列了!举国同庆!它可是全球第一个能电磁弹射隐身战机的航母,它不仅标志着中国进入“三航母时代”,更用很多全球首创的技术改写了世界航母发展格局。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

出品丨虎嗅汽车组

作者丨李赓

头图丨小鹏汽车

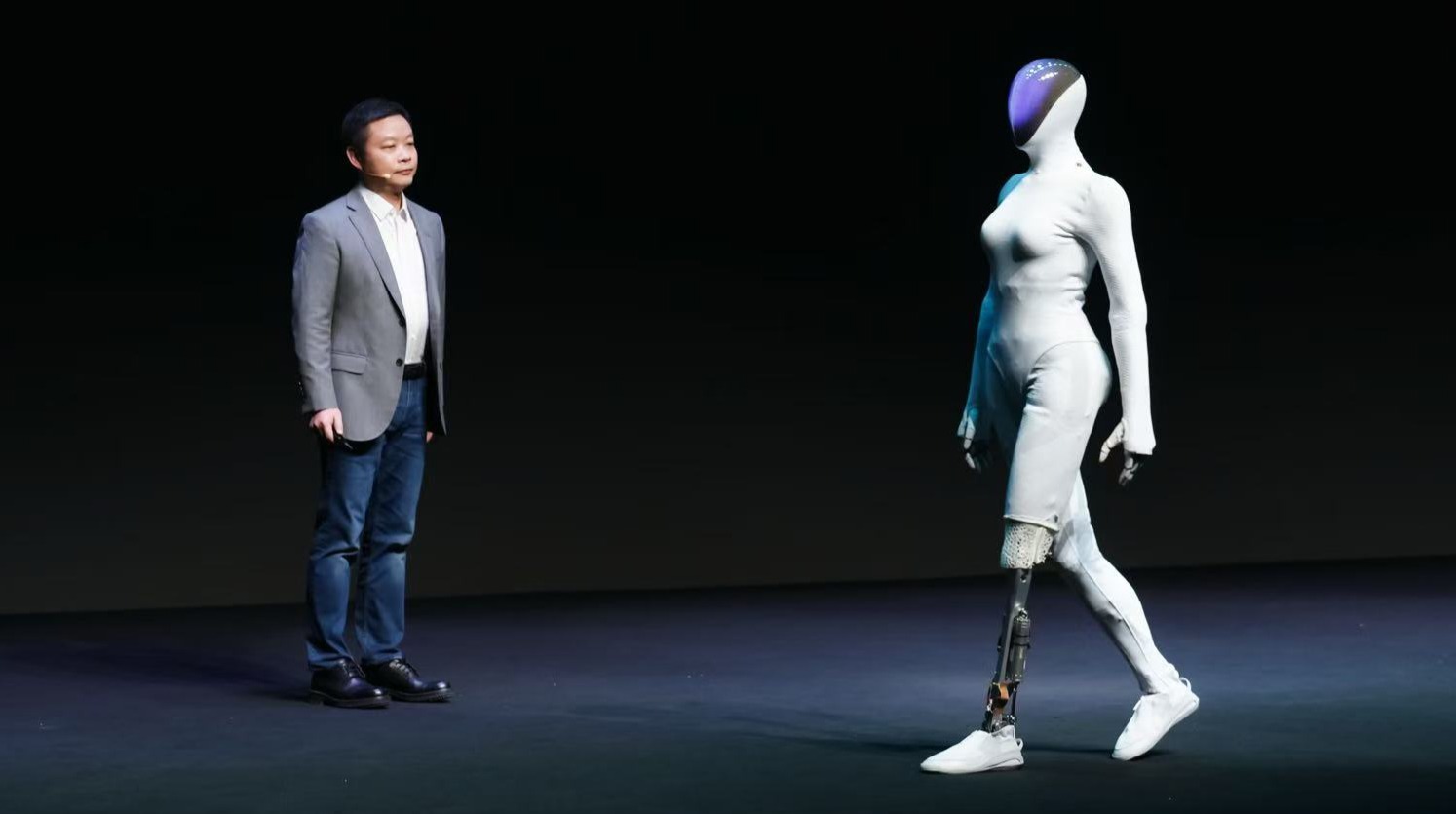

上周,小鹏的“科技日+X9增程”组合活动狠狠地刷出了一波存在感,但这次靠的并不是车,而是机器人。

小鹏汽车董事长何小鹏的微信视频号页面

上周三(11月5日)在“科技日”活动上,何小鹏亲自发布了全新一代人形机器人“IRON”。本来这只是一个非常简单的技术成果展示——IRON在现场只做了一个非常基础的外观展示,并且在现场进行了很短暂“猫步”行走。

官方视频不抽帧转GIF

虽然展示的确很短暂,但短短十数米的行进,却展示出了相当高的类人能力:柔和的肩颈舒展,自然的胯部摆动,流畅的转身衔接。让部分人在看到官方视频之后,开始集中“质疑”(其中大部分人都并非怀疑,只是凑热闹刷感叹思):“这肯定是真人套壳,里面一定有人!”

再加上IRON的女性化外观特征带来的相关讨论,进一步推高了整件事的热度。

本身快反能力就不弱、且最近两年深受小米影响的小鹏,还选择了在第一时间“火上浇油”,当晚就临时加拍了“何小鹏拉开机器人拉链”的短视频。

实际剪开的只是机器人的“包装部分”

在周四的“超级增程”发布会进行前,又专门临时增加一个环节:让几位女性员工“直接剪开机器人小腿的‘皮肤’和‘肌肉’”,并且何小鹏在这个环节一度“哽咽”,表示“自己拉开机器人拉链证明不是真人的时候有点心酸”,还说自己联想到了电影《让子弹飞》中的“剖开肚子看吃了几碗粉”。

在小鹏自己的“希望这是最后一次证明机器人是它自己”标题基础上,甚至有的媒体还进一步渲染成了“中国的机器人,非要撕开衣服才能自证清白?”

如果只看传播(包括流量以及传播的广度等指标),这大概是小鹏自从2021年推出那一套飞行汽车概念以来,最火的一次“科技日”活动。并且IRON机器人的大火,似乎将对小鹏接下来实际经营更关键的“第二代VLA模型”、“物理世界AI模型”和“X9超级增程”等新进展的风头全部盖过。

在今年2月接受媒体采访时,何小鹏曾表示:“AI的最大价值在于改变物理世界(原子),不仅是改变数字世界(比特)。数字世界的改变速度快,但影响浅;物理世界速度慢,但影响深。我更想通过AI来改变物理世界(如汽车、机器人),所以我们要做一家AI汽车公司。”

显而易见,何小鹏重新拾起了那个一度放下的“执念”——将“AI改变世界”的目标追求。

大火的IRON机器人和低空经济,不确定性拉满

在虎嗅汽车看来,此次小鹏IRON机器人最值得探讨的点只有三个:

这段“猫步”究竟背后有多大的技术含量?

新机器人折射出的小鹏机器人技术实力几何?

新机器人的出现对于未来的商用化意味着什么?

先说第一点,“猫步”本质是一种步态能力。IRON机器人此次表现出来的“柔和的肩颈舒展,自然的胯部摆动,流畅的转身衔接”,核心原因是其在硬件层面打造了比“宇树类”人形机器人更复杂的机械运动结构,还利用大模型匹配了一套驾驭这种硬件能力的生成式算法(这一点和“宇树类”人形机器人有共通之处)。

IRON“正式版”机器人的骨架行走视频片段,可以重点留意其腰部的复杂设计

现场演示的“闪光舞”的骨架版,可以明显看到其腰胯部极其灵活,肩部关节活动范围很大

相比之下,今年4月的IRON工程版的腰胯部位“简单”非常多 图自动点科技

硬件方面的变动,从去掉“皮肤”和“肉”(官方将其称之为肌肉,实际上动作主要依赖内部的核心骨架完成)的机器人运动和结构细节不难看出,此次发布的IRON“正式版”的“肩部”、“腰部”和“胯部”三个位置,相比小鹏今年4月在车展上发布的IRON“工程板”复杂度直接上了一个数量级(工程版只是简单用了好几个电机来提升自由度,正式版电机位置有所变动还在电机之外增加了很多机械结构)。

硬件结构升级带来了更高的自由度,主要体现在机械关节各方向的活动“角度”上。在硬件能力提升的基础上,软件层面也实现了“升级”。

IRON机器人的核心特点是将生成式大模型嵌入运动控制与导航管线,形成“端到端的动作生成”能力。换言之,其动作并非完全预设,而是能根据实际情况进行细微调整,例如发布会演示中的“猫步”转弯。为支撑生成式大模型及多传感器数据的计算,IRON搭载了3颗图灵芯片,算力达到2250TOPS。

小鹏汽车机器人副总裁兼AI技术委员会负责人米良川

小鹏汽车机器人副总裁兼AI技术委员会负责人米良川,接受包括虎嗅汽车在内的媒体交流时解释了生成式算法带来的不一样操控逻辑:“IRON机器人的前进并不是每个动作逐个给出指令去“提线木偶”,人给出的只不过是“向前”、“向左向右”这样原始意图,最终的运动实际上是机器人“大脑”生成出来的。”

这个过程本身也更像人类的思维和执行逻辑,我们走路的时候并不会一直自己想怎么迈腿、怎么可以获得持续前进的动力。

“这一版RION机器人的最大目的,就是希望能够选取一个足够细分的场景,来探索让机器人足够像人,到底有多少挑战要应对。”米良川在采访中表示。

是的没错,虽然已经火出圈了,但实际上仍是个非常早的产品。

去年年底的IRON工程版,小鹏当时还在宣传机器人“打螺丝”

值得注意的是,随着IRON版的正式推出,小鹏的机器人战略正式发生了一次方向上的“转变”。在今年年初发布IRON机器人工程版的时候,官方专门提到“IRON已在小鹏广州工厂投入实训,未来将应用于工厂自动化生产线和门店服务等领域,提升生产效率与服务质量。”

但在本次科技日上,何小鹏本人明确diss了“在工厂打螺丝”和“在家做家务”这两个场景,原因分别是“当前灵巧手的寿命距离商业可用距离很远”和“家务场景非常复杂,机器人不仅服务能力难构建还容易引入新的安全问题”。

IRON机器人大火,但是第一批应用场景修正为“大花瓶”

最新的“目标场景”直接变成了可以用“大花瓶”来概括的“导览+导购+导巡”,这些场景中很多已经进行了基础的数字化和非人型机器人覆盖。

与场景的选择相对应,目前最新版的IRON机器人的灵巧手采用的仍是“谐波电机”直接充当手部关节的方案(直接用电机来当关节最简单但并不完美)。这种方案手指部分的输出力矩最小,且在维护和维修上挑战也比较大,因此目前的灵巧手的确不足以支撑具体的场景应用。

时隔半年就应用方向大变,从侧面说明了小鹏人形机器人业务依旧存在非常多的不确定性。

正如米良川自己在采访环节被问到“小鹏机器人的未来主攻方向”时表示:“机器人的落地路径只能长期并行推进,导览、导购、导巡这几个场景先进行试点,然后根据真实数据找出问题,驱动能力提升。工厂与家庭场景也会推进,但目前资源的匹配肯定不是最优先级”。

在本次科技日上,何小鹏将“高阶人形机器人”的量产时间定在了2026年底,但究竟是怎么样的“人形机器人”?又以多大的规模量产,实际用途能够如何落地?仍然是一个大大的疑问。

同样的“不确定感”,也同样出现了在小鹏“低空”板块。

全新的全倾转构型低空机型A868模型

本次“科技日”上,这一块的信息增量最简单也最少,一个是宣布之前的“陆地航母”已经步入量产前夜;另外一个是公开亮相了全新的、采用全倾转构型低空机型A868,预计将实现500km长航程,最高航速预计可达360公里/小时。

虽然官方透露了即将在敦煌推出西北首条低空自驾旅游线,但就国内近些年来的各种低空飞行器旅游开发的进展而言,往往是落地之后就没了声音。最典型的就是亿航,在国内搞了一堆设备落地,也经常能看到在各地开通航线的新闻,但实际上都没有彻底进入公开的商业运行。

然后是全新的机型A868,从小鹏总部现场展出的模型来看,采用了V形尾翼6发构型。但目前所展出的仍是一个相对简单的展示模型。相关的机型认证和适航认证,参考此前的机型经验,往往仍需要3-5年复杂的历程,为时仍非常早。

智驾最关键,但最终还要看实测

相比远未成熟的机器人和极难落地的低空交通工具,小鹏的智驾AI能力发展对于其基本业务而言显然更加重要。

作为小鹏之前在整个汽车圈“技术领先”的最重要支撑,过去一年的时间里,小鹏的智驾能力排位在业内不仅没有提升,反而有小幅下滑的趋势。在本次“科技日”上,小鹏将其VLA模型升级为了“第二代”。

从视频输入到直接的动作输出,是最贴近人类的智驾神经模型

用最技术的官方描述来概括:输入以真实世界物理信号(尽量使用视频等传感输入),输出走端到端的推理流程,尽量减少文本作为中介,追求极致的数据利用效率与端到端能力。降低对标注的依赖,形成隐式推理的端到端能力,同时保留必要的文字Token化用于辅助训练。强调数据、算力、数据闭环的重要性,以及在车端本地化推理、低延时与高帧率的实现。

用人话来说,就是“修改了VLA大模型的结构,不像过去的数据处理流程那么笨和僵硬,从而在模型稍微复杂的前提下,通过使用更多算力来让机器学习到更多的现实数据并且生成规则,实现了多方面的表现提升。”

从小鹏官方发布会现场展示出来的Demo片段来看,表现的确不错

究竟小鹏在第二代VLA模型中应用了哪些细节性的创新,哪些变动最为关键性,并没有在发布会现场和会后的Workshop提及,主要原因是当前国内智驾行业太过激烈,小鹏内部也不愿意放出特别多技术细节。

但总体思路依旧不难理解——过去小鹏包括算力在内的软硬件性能有限,所以在设计大模型的时候往往从一开始就“妥协”;但如今软硬件性能涨上来了,所以从底层再自我颠覆一轮,就能实现大模型整体设计的变革提升。

但有两个刘先明亲口提到的细节必须一提:

在第一代VLA模型被放弃之前,内部是两条路线并行,但一代当时出现了很多Bug(虎嗅汽车此前在G7的VLA大模型试驾中的确发现了不少Bug);

第二代VLA模型的出成果,是坚持许久之后突然“涌现”出来的。

发布会上故意强调希望出自一个“偶然版本”,不得不让人多想

第一点反映出来的是,AI发展中“涌现”自带的部分不确定性,即便在最重视AI、在AI上拼命投入的小鹏这里,依旧仍会保留部分的不确定性;第二点媒体更是直接向刘先明提问“这种涌现是不是偶然事件”,他在技术之外做了个相对模糊的回应:“第二代VLA从去年开始就做规划,还做了很多数据和Infra的积累,我们知道这个方向大概率就是对的,只不过出成果的确要不断投入直到找到。”

有了更强的第二代VLA,小鹏还额外做了几件事。首先就是向全球商业伙伴开源,注意这里并非“免费开源”;其次是大众汽车集团将成为除小鹏外的第二代VLA首发客户;最后是Robotaxi,因为第二代VLA带来的能力提升,小鹏将业务开展的时间直接提前到了2026年,不仅要推出三款Robotaxi车型,还要启动试运营。

就目前而言,仅凭发布会上的信息,还很难确认小鹏的第二代VLA表现如何,等待媒体评测开启之后,虎嗅汽车也将在第一时间推进详细的测评。

有“执念”是好事,也是坏事

今年年初,在被问到“董事会是否赞成其造飞行汽车和机器人时”,何小鹏曾给出过非常明确地说明:董事会都不支持,是他自己一个人强行说自己相信。甚至连“为什么技术能突破?”,“为什么有场景?”,“为什么用户有需求?”这样的问题都无法回答。

唯一支撑他的,就是开篇提到的那个逻辑:“AI的最大价值在于改变物理世界,不仅是改变数字世界。”

图自 网络

这种思维在大洋彼岸的Elon Musk身上也有所体现,在本次开完科技日之后,有人就专门做了一张图,将小鹏与特斯拉目前的一系列创新方向进行对比,突出两者有多相似,持续不断投入“真金白银”去创新寻找未来。

寻找新机会的做法没有错,但这些新方向如何和主营业务结合?新方向如何一步步走到成熟落地?如何不辜负所有消费者的期待?如何逐步形成一个完整的“品牌势能”?都是企业需要面对的艰巨挑战。

最典型的负面案例,就是展示自身技术实力的时候“吹牛吹大”了。

这就好比一个厨师,天天向顾客吹嘘自己的佛跳墙多么绝妙。然而,每当顾客点这道菜时,他总是推说“还差些火候”,建议对方先点份凉菜尝尝,并承诺“佛跳墙的位置给您留着,让您第一个尝鲜”。一次两次,顾客或许还会抱有期待;次数多了,只会让人觉得他是个骗子。

在小鹏如今官方的定位,已经从去年刚喊出来的“面向全球的AI汽车公司”升级为“面向全球的具身智能公司”之后,小鹏的各条业务线如何在现实的产品和应用场景中表现出足够强的能力和竞争力,将会成为小鹏接下来一段时间的重中之重。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

这期视频里我们一起来学习——闪电网络(Lightning Network),它是比特币历史上最重要的创新之一。诞生的目的,就是为了解决比特币转账慢、手续费高的问题。那到底什么是闪电网络?我们会用生活中最常见的例子,带你从小白视角彻底搞懂:它是如何让比特币实现“秒级支付”的?为什么说它是“比特币的二层网络”?它到底解决了什么问题?

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动