“勇哥加盟惨案”底层真相:普通人不仅容易被骗,还没赚钱出路

“(瑞幸)它的品牌我看不上”“你凭什么干的过蜜雪?它那个都是便宜没好货啊。”这是勇哥创业直播间里的神人发言,你有没有想过,他们为什么会说出这样的言论?背后底层原因是什么?

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

“(瑞幸)它的品牌我看不上”“你凭什么干的过蜜雪?它那个都是便宜没好货啊。”这是勇哥创业直播间里的神人发言,你有没有想过,他们为什么会说出这样的言论?背后底层原因是什么?

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

闭店率高达80%,20万跟风开店,两个月血本无归,连二手设备都没人要,本期视频就来进行2025年餐饮市场四大“杀猪盘”盘点。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

福建舰和美国福特级比,谁更强?本期将用大白话——快问快答的方式回答网友关于福建舰的热议问题,让您看懂咱们的“深蓝重器”。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

美国科技圈砸1.5万亿美元搞的AI联盟,到底是革命还是骗局?TO BE OR NOT TO BE——这是一个问题,有人说这是科技史上最牛的生态布局,也有人说这就是AI泡沫的前奏。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

从数字艺术到游戏资产,从音乐到现实世界的房产与奢侈品,NFT正悄悄重塑“所有权”的边界。它让数字资产第一次拥有了真实的归属、可验证的价值与跨平台的自由。热潮退去后,留下的不是泡沫,而是新的数字经济底层逻辑。当你真正理解NFT,你会发现,它改变的不是收藏方式,而是我们与数字世界的关系。这期视频,我们聊聊NFT。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

白银最近涨疯了,年内涨幅超过80%,一度冲破每盎司53美元,远超黄金。相比黄金,白银不仅是避险资产,还被广泛用于工业,像光伏、芯片和新能源车都离不开它。本期视频就来一口气了解白银。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

实访平湖羽绒服产地,低价速成泡芙款竟成了平湖商家的避风港,而消费者抱怨的是钻毛,透风,不耐磨的产品,羽绒服成为了季抛款。究竟是谁在策动这场低质内卷···

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

杭州某小学门口视频火爆全网:清晨寒风中,小学生高举手臂敬礼,老师们驾驶豪车“丝滑”驶入,车窗不降、目不斜视,场面极度割裂。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

福建舰正式入列了!举国同庆!它可是全球第一个能电磁弹射隐身战机的航母,它不仅标志着中国进入“三航母时代”,更用很多全球首创的技术改写了世界航母发展格局。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

出品丨虎嗅汽车组

作者丨李赓

头图丨小鹏汽车

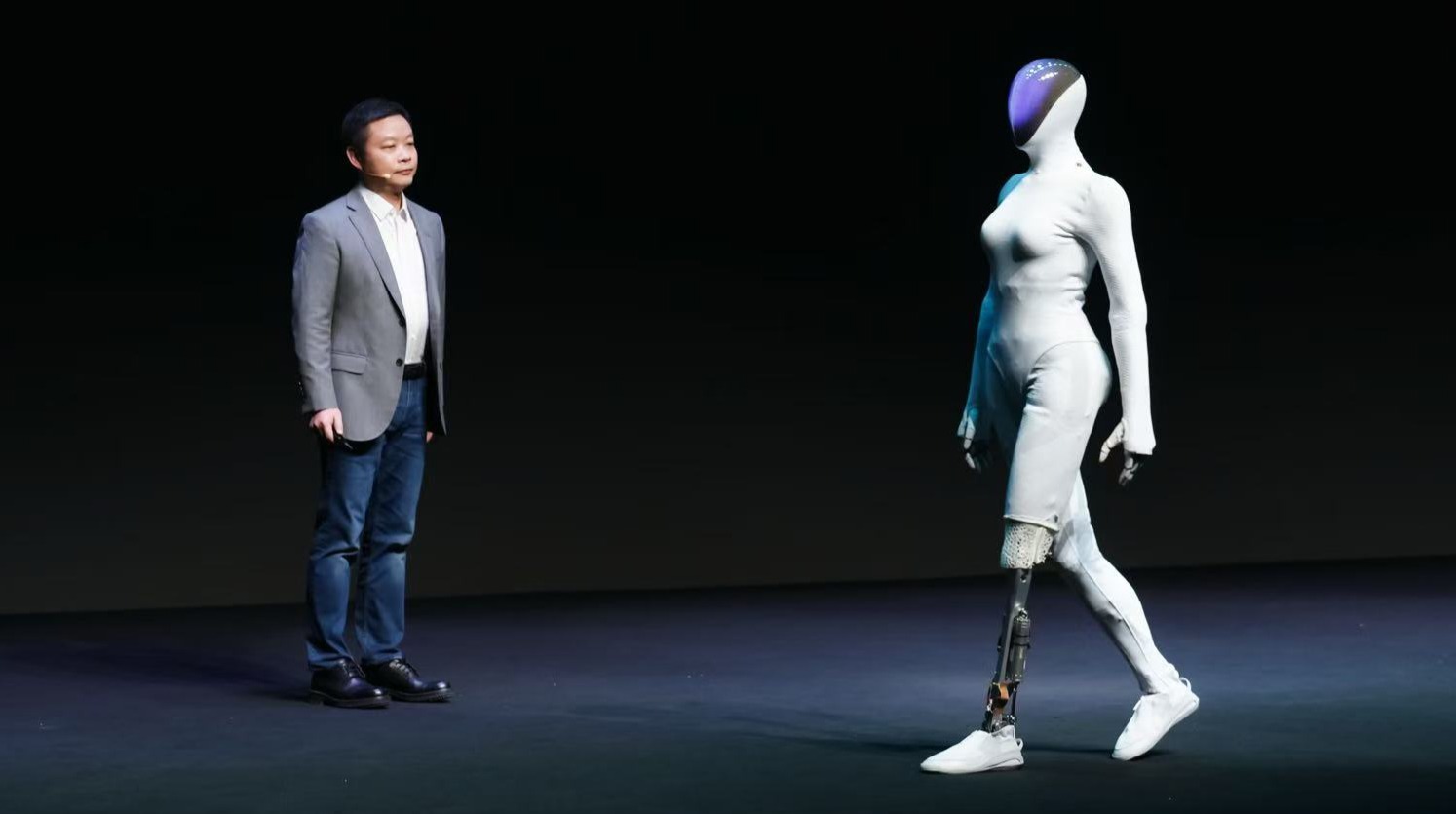

上周,小鹏的“科技日+X9增程”组合活动狠狠地刷出了一波存在感,但这次靠的并不是车,而是机器人。

小鹏汽车董事长何小鹏的微信视频号页面

上周三(11月5日)在“科技日”活动上,何小鹏亲自发布了全新一代人形机器人“IRON”。本来这只是一个非常简单的技术成果展示——IRON在现场只做了一个非常基础的外观展示,并且在现场进行了很短暂“猫步”行走。

官方视频不抽帧转GIF

虽然展示的确很短暂,但短短十数米的行进,却展示出了相当高的类人能力:柔和的肩颈舒展,自然的胯部摆动,流畅的转身衔接。让部分人在看到官方视频之后,开始集中“质疑”(其中大部分人都并非怀疑,只是凑热闹刷感叹思):“这肯定是真人套壳,里面一定有人!”

再加上IRON的女性化外观特征带来的相关讨论,进一步推高了整件事的热度。

本身快反能力就不弱、且最近两年深受小米影响的小鹏,还选择了在第一时间“火上浇油”,当晚就临时加拍了“何小鹏拉开机器人拉链”的短视频。

实际剪开的只是机器人的“包装部分”

在周四的“超级增程”发布会进行前,又专门临时增加一个环节:让几位女性员工“直接剪开机器人小腿的‘皮肤’和‘肌肉’”,并且何小鹏在这个环节一度“哽咽”,表示“自己拉开机器人拉链证明不是真人的时候有点心酸”,还说自己联想到了电影《让子弹飞》中的“剖开肚子看吃了几碗粉”。

在小鹏自己的“希望这是最后一次证明机器人是它自己”标题基础上,甚至有的媒体还进一步渲染成了“中国的机器人,非要撕开衣服才能自证清白?”

如果只看传播(包括流量以及传播的广度等指标),这大概是小鹏自从2021年推出那一套飞行汽车概念以来,最火的一次“科技日”活动。并且IRON机器人的大火,似乎将对小鹏接下来实际经营更关键的“第二代VLA模型”、“物理世界AI模型”和“X9超级增程”等新进展的风头全部盖过。

在今年2月接受媒体采访时,何小鹏曾表示:“AI的最大价值在于改变物理世界(原子),不仅是改变数字世界(比特)。数字世界的改变速度快,但影响浅;物理世界速度慢,但影响深。我更想通过AI来改变物理世界(如汽车、机器人),所以我们要做一家AI汽车公司。”

显而易见,何小鹏重新拾起了那个一度放下的“执念”——将“AI改变世界”的目标追求。

大火的IRON机器人和低空经济,不确定性拉满

在虎嗅汽车看来,此次小鹏IRON机器人最值得探讨的点只有三个:

这段“猫步”究竟背后有多大的技术含量?

新机器人折射出的小鹏机器人技术实力几何?

新机器人的出现对于未来的商用化意味着什么?

先说第一点,“猫步”本质是一种步态能力。IRON机器人此次表现出来的“柔和的肩颈舒展,自然的胯部摆动,流畅的转身衔接”,核心原因是其在硬件层面打造了比“宇树类”人形机器人更复杂的机械运动结构,还利用大模型匹配了一套驾驭这种硬件能力的生成式算法(这一点和“宇树类”人形机器人有共通之处)。

IRON“正式版”机器人的骨架行走视频片段,可以重点留意其腰部的复杂设计

现场演示的“闪光舞”的骨架版,可以明显看到其腰胯部极其灵活,肩部关节活动范围很大

相比之下,今年4月的IRON工程版的腰胯部位“简单”非常多 图自动点科技

硬件方面的变动,从去掉“皮肤”和“肉”(官方将其称之为肌肉,实际上动作主要依赖内部的核心骨架完成)的机器人运动和结构细节不难看出,此次发布的IRON“正式版”的“肩部”、“腰部”和“胯部”三个位置,相比小鹏今年4月在车展上发布的IRON“工程板”复杂度直接上了一个数量级(工程版只是简单用了好几个电机来提升自由度,正式版电机位置有所变动还在电机之外增加了很多机械结构)。

硬件结构升级带来了更高的自由度,主要体现在机械关节各方向的活动“角度”上。在硬件能力提升的基础上,软件层面也实现了“升级”。

IRON机器人的核心特点是将生成式大模型嵌入运动控制与导航管线,形成“端到端的动作生成”能力。换言之,其动作并非完全预设,而是能根据实际情况进行细微调整,例如发布会演示中的“猫步”转弯。为支撑生成式大模型及多传感器数据的计算,IRON搭载了3颗图灵芯片,算力达到2250TOPS。

小鹏汽车机器人副总裁兼AI技术委员会负责人米良川

小鹏汽车机器人副总裁兼AI技术委员会负责人米良川,接受包括虎嗅汽车在内的媒体交流时解释了生成式算法带来的不一样操控逻辑:“IRON机器人的前进并不是每个动作逐个给出指令去“提线木偶”,人给出的只不过是“向前”、“向左向右”这样原始意图,最终的运动实际上是机器人“大脑”生成出来的。”

这个过程本身也更像人类的思维和执行逻辑,我们走路的时候并不会一直自己想怎么迈腿、怎么可以获得持续前进的动力。

“这一版RION机器人的最大目的,就是希望能够选取一个足够细分的场景,来探索让机器人足够像人,到底有多少挑战要应对。”米良川在采访中表示。

是的没错,虽然已经火出圈了,但实际上仍是个非常早的产品。

去年年底的IRON工程版,小鹏当时还在宣传机器人“打螺丝”

值得注意的是,随着IRON版的正式推出,小鹏的机器人战略正式发生了一次方向上的“转变”。在今年年初发布IRON机器人工程版的时候,官方专门提到“IRON已在小鹏广州工厂投入实训,未来将应用于工厂自动化生产线和门店服务等领域,提升生产效率与服务质量。”

但在本次科技日上,何小鹏本人明确diss了“在工厂打螺丝”和“在家做家务”这两个场景,原因分别是“当前灵巧手的寿命距离商业可用距离很远”和“家务场景非常复杂,机器人不仅服务能力难构建还容易引入新的安全问题”。

IRON机器人大火,但是第一批应用场景修正为“大花瓶”

最新的“目标场景”直接变成了可以用“大花瓶”来概括的“导览+导购+导巡”,这些场景中很多已经进行了基础的数字化和非人型机器人覆盖。

与场景的选择相对应,目前最新版的IRON机器人的灵巧手采用的仍是“谐波电机”直接充当手部关节的方案(直接用电机来当关节最简单但并不完美)。这种方案手指部分的输出力矩最小,且在维护和维修上挑战也比较大,因此目前的灵巧手的确不足以支撑具体的场景应用。

时隔半年就应用方向大变,从侧面说明了小鹏人形机器人业务依旧存在非常多的不确定性。

正如米良川自己在采访环节被问到“小鹏机器人的未来主攻方向”时表示:“机器人的落地路径只能长期并行推进,导览、导购、导巡这几个场景先进行试点,然后根据真实数据找出问题,驱动能力提升。工厂与家庭场景也会推进,但目前资源的匹配肯定不是最优先级”。

在本次科技日上,何小鹏将“高阶人形机器人”的量产时间定在了2026年底,但究竟是怎么样的“人形机器人”?又以多大的规模量产,实际用途能够如何落地?仍然是一个大大的疑问。

同样的“不确定感”,也同样出现了在小鹏“低空”板块。

全新的全倾转构型低空机型A868模型

本次“科技日”上,这一块的信息增量最简单也最少,一个是宣布之前的“陆地航母”已经步入量产前夜;另外一个是公开亮相了全新的、采用全倾转构型低空机型A868,预计将实现500km长航程,最高航速预计可达360公里/小时。

虽然官方透露了即将在敦煌推出西北首条低空自驾旅游线,但就国内近些年来的各种低空飞行器旅游开发的进展而言,往往是落地之后就没了声音。最典型的就是亿航,在国内搞了一堆设备落地,也经常能看到在各地开通航线的新闻,但实际上都没有彻底进入公开的商业运行。

然后是全新的机型A868,从小鹏总部现场展出的模型来看,采用了V形尾翼6发构型。但目前所展出的仍是一个相对简单的展示模型。相关的机型认证和适航认证,参考此前的机型经验,往往仍需要3-5年复杂的历程,为时仍非常早。

智驾最关键,但最终还要看实测

相比远未成熟的机器人和极难落地的低空交通工具,小鹏的智驾AI能力发展对于其基本业务而言显然更加重要。

作为小鹏之前在整个汽车圈“技术领先”的最重要支撑,过去一年的时间里,小鹏的智驾能力排位在业内不仅没有提升,反而有小幅下滑的趋势。在本次“科技日”上,小鹏将其VLA模型升级为了“第二代”。

从视频输入到直接的动作输出,是最贴近人类的智驾神经模型

用最技术的官方描述来概括:输入以真实世界物理信号(尽量使用视频等传感输入),输出走端到端的推理流程,尽量减少文本作为中介,追求极致的数据利用效率与端到端能力。降低对标注的依赖,形成隐式推理的端到端能力,同时保留必要的文字Token化用于辅助训练。强调数据、算力、数据闭环的重要性,以及在车端本地化推理、低延时与高帧率的实现。

用人话来说,就是“修改了VLA大模型的结构,不像过去的数据处理流程那么笨和僵硬,从而在模型稍微复杂的前提下,通过使用更多算力来让机器学习到更多的现实数据并且生成规则,实现了多方面的表现提升。”

从小鹏官方发布会现场展示出来的Demo片段来看,表现的确不错

究竟小鹏在第二代VLA模型中应用了哪些细节性的创新,哪些变动最为关键性,并没有在发布会现场和会后的Workshop提及,主要原因是当前国内智驾行业太过激烈,小鹏内部也不愿意放出特别多技术细节。

但总体思路依旧不难理解——过去小鹏包括算力在内的软硬件性能有限,所以在设计大模型的时候往往从一开始就“妥协”;但如今软硬件性能涨上来了,所以从底层再自我颠覆一轮,就能实现大模型整体设计的变革提升。

但有两个刘先明亲口提到的细节必须一提:

在第一代VLA模型被放弃之前,内部是两条路线并行,但一代当时出现了很多Bug(虎嗅汽车此前在G7的VLA大模型试驾中的确发现了不少Bug);

第二代VLA模型的出成果,是坚持许久之后突然“涌现”出来的。

发布会上故意强调希望出自一个“偶然版本”,不得不让人多想

第一点反映出来的是,AI发展中“涌现”自带的部分不确定性,即便在最重视AI、在AI上拼命投入的小鹏这里,依旧仍会保留部分的不确定性;第二点媒体更是直接向刘先明提问“这种涌现是不是偶然事件”,他在技术之外做了个相对模糊的回应:“第二代VLA从去年开始就做规划,还做了很多数据和Infra的积累,我们知道这个方向大概率就是对的,只不过出成果的确要不断投入直到找到。”

有了更强的第二代VLA,小鹏还额外做了几件事。首先就是向全球商业伙伴开源,注意这里并非“免费开源”;其次是大众汽车集团将成为除小鹏外的第二代VLA首发客户;最后是Robotaxi,因为第二代VLA带来的能力提升,小鹏将业务开展的时间直接提前到了2026年,不仅要推出三款Robotaxi车型,还要启动试运营。

就目前而言,仅凭发布会上的信息,还很难确认小鹏的第二代VLA表现如何,等待媒体评测开启之后,虎嗅汽车也将在第一时间推进详细的测评。

有“执念”是好事,也是坏事

今年年初,在被问到“董事会是否赞成其造飞行汽车和机器人时”,何小鹏曾给出过非常明确地说明:董事会都不支持,是他自己一个人强行说自己相信。甚至连“为什么技术能突破?”,“为什么有场景?”,“为什么用户有需求?”这样的问题都无法回答。

唯一支撑他的,就是开篇提到的那个逻辑:“AI的最大价值在于改变物理世界,不仅是改变数字世界。”

图自 网络

这种思维在大洋彼岸的Elon Musk身上也有所体现,在本次开完科技日之后,有人就专门做了一张图,将小鹏与特斯拉目前的一系列创新方向进行对比,突出两者有多相似,持续不断投入“真金白银”去创新寻找未来。

寻找新机会的做法没有错,但这些新方向如何和主营业务结合?新方向如何一步步走到成熟落地?如何不辜负所有消费者的期待?如何逐步形成一个完整的“品牌势能”?都是企业需要面对的艰巨挑战。

最典型的负面案例,就是展示自身技术实力的时候“吹牛吹大”了。

这就好比一个厨师,天天向顾客吹嘘自己的佛跳墙多么绝妙。然而,每当顾客点这道菜时,他总是推说“还差些火候”,建议对方先点份凉菜尝尝,并承诺“佛跳墙的位置给您留着,让您第一个尝鲜”。一次两次,顾客或许还会抱有期待;次数多了,只会让人觉得他是个骗子。

在小鹏如今官方的定位,已经从去年刚喊出来的“面向全球的AI汽车公司”升级为“面向全球的具身智能公司”之后,小鹏的各条业务线如何在现实的产品和应用场景中表现出足够强的能力和竞争力,将会成为小鹏接下来一段时间的重中之重。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

这期视频里我们一起来学习——闪电网络(Lightning Network),它是比特币历史上最重要的创新之一。诞生的目的,就是为了解决比特币转账慢、手续费高的问题。那到底什么是闪电网络?我们会用生活中最常见的例子,带你从小白视角彻底搞懂:它是如何让比特币实现“秒级支付”的?为什么说它是“比特币的二层网络”?它到底解决了什么问题?

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

本文来自微信公众号:划重点KeyPoints,作者:常远,编辑:重点君,原文标题:《小马、文远同时回港上市,但楼天成和韩旭都还没赢》,题图来自:视觉中国(文远知行CEO韩旭在港交所庆祝挂牌)

划重点:

1. 文远知行与小马智行虽成功在港股上市,但商业模式尚未跑通,营收依赖项目订单而非可持续的C端服务。

2. Robotaxi真正的竞争壁垒不在技术领先,而在政策准入、成本控制与商业化闭环能力。

3. 面对巨头玩家和L2++智驾的快速普及,L4玩家若不能尽早证明其独特价值,恐被边缘化。

今年秋天,对于中国自动驾驶行业来说,寒意与暖意并存。

暖意,是小马智行和文远知行这对广州智驾双雄,几乎同时完成港股IPO,前者发售价为22.8港元,后者为27.1港元,一派热闹非凡之象。

看似风光无限,寒意袭来。就在上市前几日,文远知行CFO公开质疑小马智行数据造假、运营车辆注水,小马则迅速回应称对方情绪化攻击,缺乏商业体面。

口水战一度喧嚣尘上,而港交所成了这场Robotaxi第一股之争的秀场。

这两家头顶L4自动驾驶明星光环、背靠资本、手握数千辆自动驾驶车的公司,有谁真的赢了吗?

至少从财务、商业模式、技术演进与竞争格局来看,答案是并没有。

IPO不是胜利,更像是续命

先看财报数据。

文远知行在2025年Q2实现营收1.27亿元,同比增长60.8%,其中Robotaxi业务贡献4590万元,同比激增836.7%。毛利3570万元,毛利率28%,账上现金及等价物加金融资产总计58.23亿元,这数字确实亮眼,尤其在L4赛道普遍烧钱换规模的背景下。

但小马智行呢?虽未披露完整招股书细节,但根据其2024年美股IPO文件及近期媒体披露,其2024年全年营收约3.1亿元,2025年上半年不足1.8亿元,毛利微薄,净亏损持续扩大。其Robotaxi车队规模约800辆,其中真正投入常态化商业运营的不足一半。更关键的是,其现金储备远逊于文远,2025年中约为20多亿元,几乎全部来自上一轮融资。

表面上看,文远稳,小马悬。

但深挖一层,两者都困在同一个结构性陷阱里:营收增长靠项目交付,利润靠补贴或客户定制,而真正的C端Robotaxi服务,至今未产生可持续现金流。

对比两家的主要竞争对手百度萝卜快跑:截至2025年9月,萝卜快跑在武汉、北京、重庆等10城累计服务用户超800万人次,日均订单超10万单,单城已接近盈亏平衡线。虽然百度采取“L4降维L2+”策略被部分L4玩家嗤之以鼻,但其用规模换数据、用数据优化模型、用模型降本的闭环,已经逐渐跑通,并赢得资本市场青睐。

文远和小马的问题在于:他们的商业模式本质上是项目型,并非平台型。

文远靠卖Robotaxi整车+运营服务给中东政府、Uber,小马靠广汽、丰田的订单维持研发。这种B2G或B2B2C的路径,看起来高端,实则脆弱,订单一旦放缓,收入立刻断崖。

而Robotaxi要成为一门真正的生意,一定是高频、低价、高复购的用户运营逻辑。但非常可惜的是,截至现在,文远知行和小马智行都未证明自己具备这种能力。

技术焦虑与估值恐慌

上市前那场口水战,表面是CFO互呛,实则是两家公司对谁先掉队的焦虑。

文远CFO公开指控小马宣称千辆Robotaxi,实际在线不足百辆,小马则反指文远海外数据虚高,阿布扎比车队多为展示车。这些争执看似琐碎,却折射出行业一个残酷现实:在资本市场眼里,Robotaxi公司的估值=落地车辆数×运营城市数×政策支持度。

但问题在于落地不等于可用,很多车企或地方政府为打造智能城市样板,采购一批自动驾驶车停在园区、景区或固定路线上供参观。这些车辆不对外接单、不计里程、不产生真实数据,却被计入已部署车队。

文远在阿布扎比确实有超100辆Robotaxi投入Uber平台运营,这是实打实的商业化突破。小马在广州、北京亦有公开接单服务,但日均单量寥寥,运营时段受限,成本居高不下。

更讽刺的是,两家公司都在强调L4纯视觉、端到端大模型、无人接管率低于0.1次/千公里等技术指标,却回避一个核心问题:用户真的愿意为Robotaxi支付溢价吗?

Robotaxi到底是一门什么生意?

这个问题,行业吵了十年,至今无解。

有人说它是出行服务,那就要和滴滴、Uber比效率、比价格、比用户体验。但Robotaxi当前的成本结构(单车成本50万+,运维人力密集,保险高昂)根本无法与人类司机竞争。

有人说它是“智能硬件+软件订阅”,像卖车+OTA升级。但L4车辆无法大规模量产,且用户不会为自动驾驶功能单独付费,特斯拉FSD订阅率不足10%已是前车之鉴。

还有人说它是城市数据基础设施,为高精地图、车路协同、AI训练提供数据燃料。这听起来宏大,却难以货币化。

真正的护城河,应当是商业闭环。

目前来看,有两个玩家在接近闭环:

百度:依托萝卜快跑+城市合作,用降维L4策略跑通数据-模型-成本循环;

文远知行:通过海外商业化(如阿布扎比+Uber)实现真实订单+收入,虽规模小但模式更干净。

小马智行则陷入夹心层,既无百度的资源,又无文远的出海执行力。其与丰田、广汽的合作更多是技术验证,离大规模商业化尚远。

更危险的是,科技巨头正在降维打击。

华为、小米、蔚来纷纷宣布2026年量产L2++端到端智驾,其用户体验已接近L4水平,且成本仅需数千元。用户何必等一辆Robotaxi?不如买一辆几乎能自己开的私家车。

这意味着,Robotaxi若不能在2026—2027年证明其独特价值,就可能被L2+技术边缘化,成为特定区域(如机场、园区、中东新城)的补充运力,而非主流出行方式。

技术不是终点,政策才是命门

当前L4玩家的技术路线可以说是出现了趋同的状态。

例如在感知层上,正在从激光雷达+摄像头融合,向纯视觉+BEV+Occupancy方向演进;决策层方面,从规则驱动转向端到端大模型;执行层上,则是与博世、英伟达合作开发高算力域控制器。

但技术差距正在缩小。文远号称一段式端到端SOP量产,小马也宣称闭环仿真效率提升5倍。这些进步固然重要,却不足以构成竞争壁垒。

真正的胜负手,应当在于两个维度。

一是政策准入。

目前全球真正允许Robotaxi无安全员、商业化收费的城市,不超过5个:武汉、深圳、阿布扎比、旧金山(Waymo)、凤凰城(Cruise,已暂停)。

其中,阿布扎比是唯一一个非中美市场,且允许外资Robotaxi独立运营的地区。文远知行拿下Uber Autonomous首个合作席位,并在当地获得100+车辆运营许可,这不仅是商业成果,更是政治资源的体现。

反观小马,虽在北京亦庄、广州南沙有测试牌,但商业化收费始终受限,且地方政府对其数据安全、事故责任划分仍有顾虑。

二是成本控制。

当前一辆L4 Robotaxi成本约50—80万元(含激光雷达、计算平台、改装),文远通过与博世合作,将HPC3.0平台成本压缩30%;小马依赖丰田供应链,但量产规模不足,议价能力弱。

文远和小马若不能在未来18个月内将成本降至35万以内,就无法在价格上与人类司机或L2+私家车竞争。

楼天成和韩旭,都还没赢

楼天成(小马智行CEO)和韩旭(文远知行CEO),都是技术理想主义者。一个出身谷歌无人车,一个清华姚班出身,曾被誉为中国L4双子星。

但资本市场不看情怀。

文远知行看似领先:港股IPO成功、现金充足、海外落地、毛利率行业第一。但其836.7%的Robotaxi营收增长,基数仅为500万元——从500万到4500万固然快,离规模化盈利仍差两个数量级。

小马智行则更危险:技术不弱,但商业化节奏慢半拍,融资窗口正在关闭。若2026年无法证明其独立造血能力,恐将面临更大挑战。

Uber已明确将Robotaxi视为未来十年核心战略,在阿布扎比、洛杉矶密集测试。滴滴虽暂缓L4,但其在拉美、中东的出行网络一旦接入自动驾驶,将形成“平台+车辆+用户”三位一体优势。

文远和小马都未构建起自己的用户入口,这是致命伤。

文远和小马回港上市,可以看作是新一轮Robotaxi军备竞赛的起点。

楼天成和韩旭都还没赢,他们甚至还没证明,Robotaxi是一门能赚钱的生意。

当然,世界永远需要理想主义者。至少,他们已经在路上。而路上的每一公里,都是对自动驾驶是否值得信任的一次投票。

2025年,是Robotaxi规模化落地元年;2026年,或许是生死分水岭。

本文来自微信公众号:划重点KeyPoints,作者:常远,编辑:重点君

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

大家痛恨的APP自动续费功能,其实早在20年前就被运营商拿来用了。今天这期视频我们要讲的就是那个开通包月之后马上取消订阅的——自动续费功能。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动