自研 M 芯片五周年,苹果站在时代的交界点,和 Intel 挥手道别

当我们谈论 macOS Tahoe 时,我们在谈论什么?

大部分讨论都集中在这个全新的液态玻璃设计,或者消失的启动台,还有那个变来变去的访达图标。

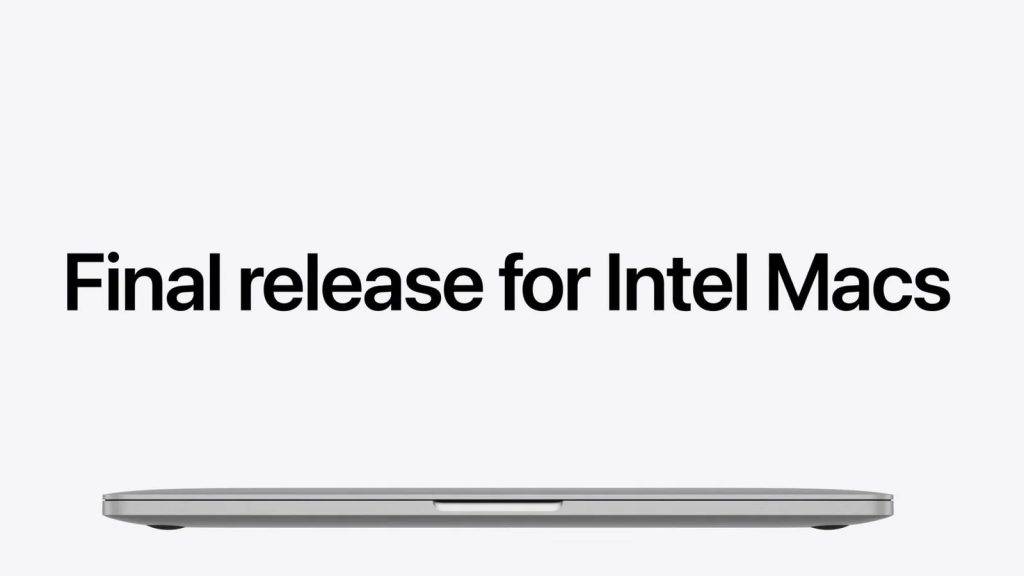

但或许没那么为人所知的是,macOS Tahoe 将会是最后一代支持 Intel 处理器 Mac 的版本,不过苹果承诺,还会为升级 Tahoe 的老 Mac 提供三年的安全更新。

苹果也同时宣布,后年的 macOS 28 将不再包含完整的 Rosetta 2,只包含部分组件,运行那些不会再更新的老应用和游戏。

也就是说,macOS Tahoe 既可以说是苹果全新时代的开始,也是一个旧时代的落幕。

押注 Intel 不如押注自己

现在看来,Mac 从ARM 到 Intel 的过渡走得相当平稳,甚至比当年从 PowerPC 上转移到 Intel 还要更丝滑,并且为苹果带来了丰厚的回报,但在当时,外界并没有那么看好 Mac 自研芯片。

主要原因是两个:从 x86 转变为 ARM,意味着苹果将抛弃 15 年来的应用生态积累;也有不少偏见,认为「ARM」芯片是手机专属,无法处理「桌面级」的繁重任务,x86 芯片依旧是干重活的首选。

并且隔壁家的微软在 Windows ARM 这个概念上可以说屡败屡战,即使联手了移动芯片巨头高通,Surface Pro X 也只能说是差强人意。

但事实证明,不是 ARM 不行,是同行们真的太拉垮。

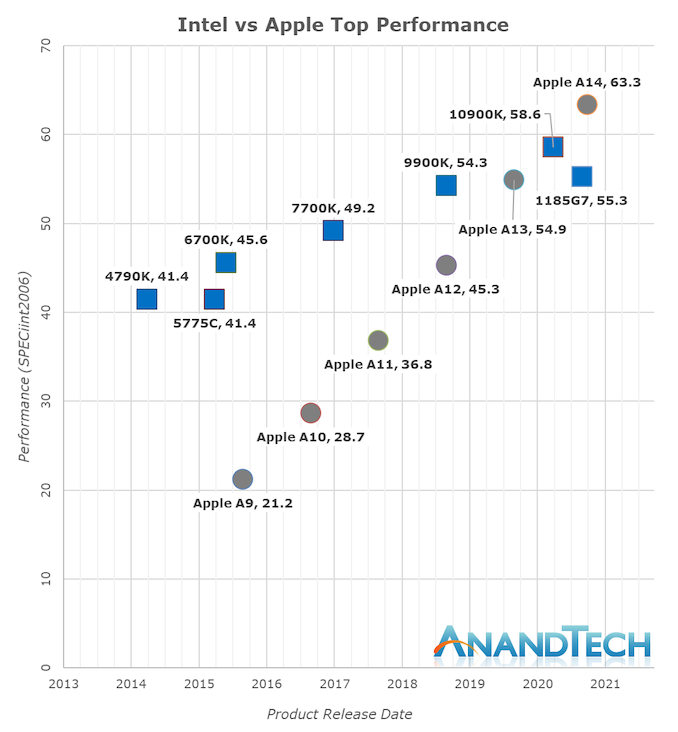

现在回看,2018-2019 年那个节点,确实是苹果朝 ARM 过渡的最好时机:彼时的 Intel 裹足不前,一直潜心捣鼓14nm,而同期代工苹果 iPhone 和 iPad 处理器的台积电工艺已经来到 7nm,性能也逐渐接近,甚至超越 Intel 处理器。

▲ Intel 和 苹果 A 芯片性能历年对比图,图源:ANANDTECH

不过,M1 诞生的根本原因,不是苹果已经厌烦了关于 Intel Mac 太热性能太差的批评,而是苹果坚持自研芯片的水到渠成,《时代》杂志在 WWDC 后给出这样的评价:

苹果押注自己,可能是自押注 Intel 以来做过最佳的决定。

GPU、CPU 和内存同一封装,以及拉满的自研核心配置,M1 比起传统的电脑处理器,更像是一块超强的 iPhone 处理器,并且兼顾了低功耗和高性能,让全新的 M1 Mac 产品,比搭载 Intel 处理器的老版本都要更好。

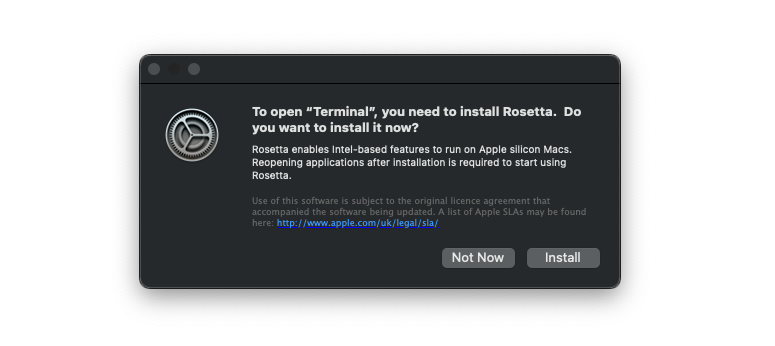

M1 过硬的素质,意味着 Mac 的转型之路通向一个光明的未来,但为这条道路扫清障碍的,则是让 ARM 处理器也能运行 x86 应用的 Rosetta 2。

这个转移层的优越之处在于,在 x86 安装后就把大部分 x86 一次性翻译成 ARM 代码,运行时再针对部分代码进行优化。M1 的强大的单核性能以及大缓存也能很好支持 Rosetta 2,并且片本身也为转译设计了硬件加速机制。

▲ 图源:Lo Zarantonello

所以即使是那些第一时间入手了 M1 Mac 的用户,也会发现这台电脑能够正常运行自己老 Mac 上的大部分应用,甚至会更快,整个转移的过程几乎无感无痛。

这可以说是 Apple Silicon 的一个缩影:硬件和软件都抓在自己手里,意味着彼此之间量体裁衣,提供最佳的体验,而行业里几乎只有苹果在手机、电脑上都做到了这点。

但 Rosetta 2 只是一种过渡的措施,无法完美支持一些体量庞大的专业级应用,因此还是需要开发者基于 ARM 原生开发,而苹果再一次展现了对开发者强大的号召力:连微软 Office 都在 M1 Mac 发售当天正式推出了 ARM 版本,也有不少在 Windows on ARM 完全没影的应用,在苹果开完发布会之后就火速官宣在开发 Mac 的 ARM 版本。

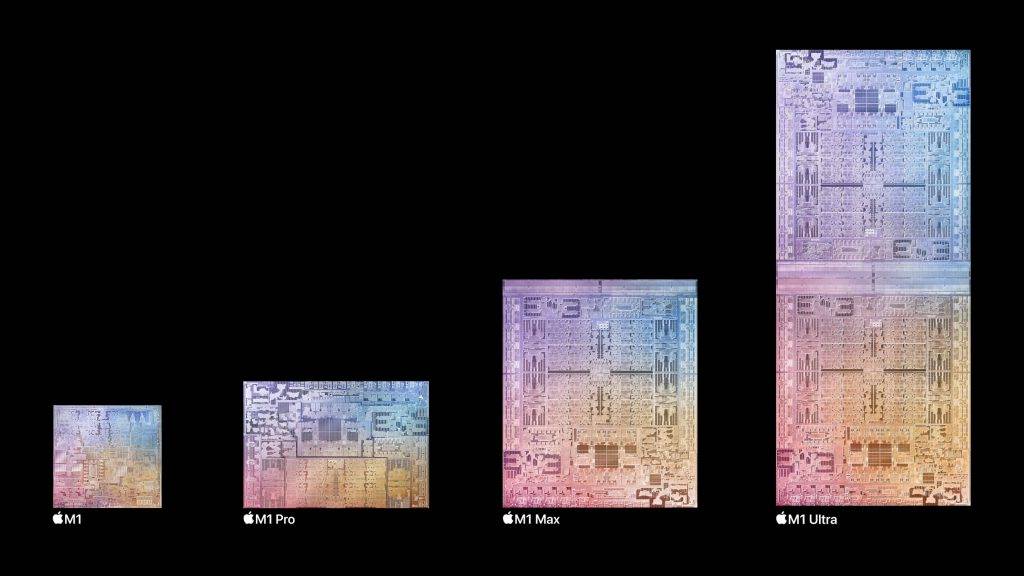

一年后的 M1 Pro、M1 Max 以及 M1 Ultra,则在 M1 的基础上,将统一内存、自研核心这些优势发挥到极致,证明 Apple Silicon 不仅有桌面性能,更有专业级性能,苹果也成功在 M2 时代将 Mac Mini 到 Mac Pro 的所有电脑产品线去 Intel 化。

虽然 M1 诞生时,苹果未必能预见到 2 年后的生成式 AI 井喷,但强力 GPU 核心和超大内存统一封装的模式,确实押中了未来行业对芯片的一种全新需要,而苹果也能顺着 M1 确立好的技术路线直接往上迭代,快人一步推出了能本地运行满血 DeepSeek R1 的 M4 Max。

搅动行业的鲶鱼

作为一个发展 50 年之久的品类,个人消费电脑市场,似乎已经步入一个长期稳定的迭代期,Apple Silicon 入局,真的就像一条鲶鱼,搅动了这潭死水。

当然了,自研芯片不会威胁 Windows 几十年的统治地位,但它展示的前景和技术路线,确实正在影响着整个行业,最终让消费者受益。

M1 Mac 产品上市后,比苹果还更早打造 ARM PC 芯片的高通表示:

苹果 M1 的发布,证明我们进入 ARM 架构 PC 市场的决定是可行的。

参与了 M1 的前苹果前工程师 Gerard Williams,以及其独立的芯片初创公司 NUVIA,在 2021 年被高通收购,随后就推出了骁龙 X Elite 处理器,性能大幅领先之前的骁龙 PC 芯片,联手微软让 Windows on ARM 真正走向了「可用」。

即使是 x86 阵营,也从 Apple Silicon 这种高集成的模式中获益匪浅。

被苹果抛弃的 Intel,在 2023 年推出了主打「AI+低功耗」的酷睿 Ultra 系列,第二代也就是大名鼎鼎的「Lunar Lake」,采用了和 Apple Silicon 一样的内存统一封装,实现了堪比 ARM 平台的高能耗比。

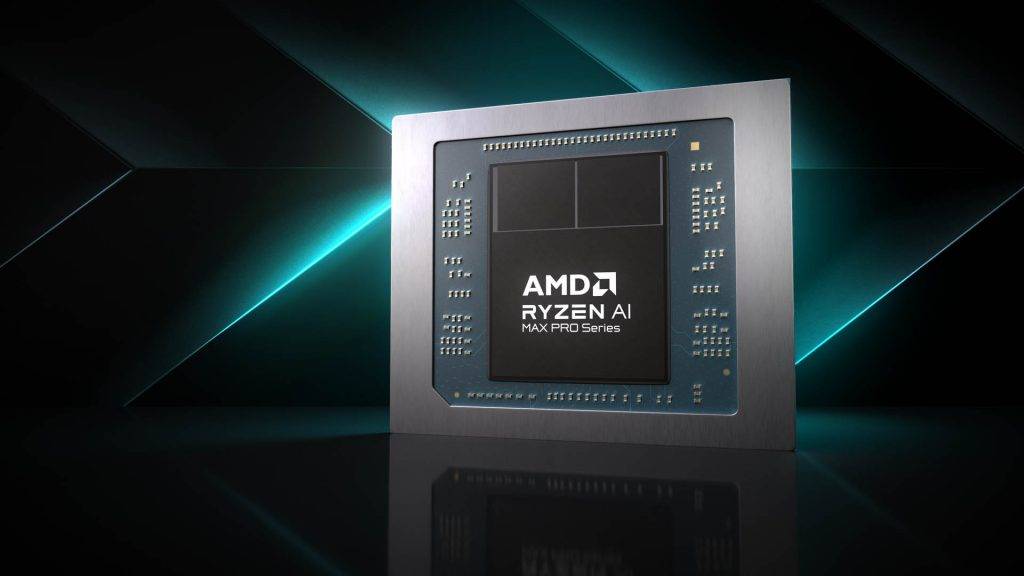

而 AMD 今年年初亮相的性能猛兽处理器 Ryzen AI Max,同样集成了多个 GPU 核心和大内存。虽然 AMD 表示自己立项早于苹果,但 Apple Silicon 的成功为他们证明了这种路线的可行性,项目得以落地。

Apple Silicon 的影响不只于单独几款产品,而是推动了整个半导体行业朝高集成、高能耗比的方向加速迈进,更带动了诸如迷你主机、PC 掌机这些小众品类的增长。

回到苹果自身,M 系列处理器不仅仅推了 Mac 一把,也在多个领域遍地开花,Vision Pro 和苹果自己的 AI 服务器中心中也有身影。

在这个算力竞争疯狂加码的时代,有自己的 AI 芯片,有着极大的战略意义。

当然,这也意味着苹果除了每年的 A 芯片的大迭代,还需要负责有四款子系列的 M 芯片设计,并且后来者逐渐赶上,能耗比上的差距逐渐缩小,性能突破幅度也会不断放缓,这些都是选择自研芯片之后的挑战。

并且,ARM 的舒适区在低功耗的移动场景,一旦来到台式机这种功耗墙更高的领域,x86 的潜力能够完全释放出来,Mac Studio、Mac Pro 这些产品就显得不太够看了。

▲ Mac Pro 已经 3 年未更新,M2 Ultra 版口碑一般

毫不夸张地说,Mac 向 ARM 的转型,其实在他们发布 M1 那一刻已经基本可以宣告完成,而剩下的四年时间,更多只是让用户和开发者逐步和 Intel Mac 告别。

五年过去,即使是在 2020 年入手 Intel Mac 的用户也来到了换机周期,而我们 Mac 上大部分应用也都已经是专门为 Apple Silicon 开发或者是通用应用,因此终于到了彻底说再见的时候。

我还记得去年终于将 MacBook Air 从最后一代 Intel 换到 M1 的那种感觉,明明是同年发布,外观也别无二致,但使用体验明显属于两个时代,后者没有噪音,很难发热,很少卡顿,而它已经四岁了。

有意思的是,当我们回看 2020 年那场 WWDC,会发现库克在预告 M1 即将问世之后,还透露苹果内部正在酝酿一些基于 Intel 芯片的全新 mac。

而五年过去,这些神秘的新 Intel Mac 终究没能问世,但这次没有人批评苹果画饼跳票,因为我们真正期待的 Mac,已经都在苹果官网上了,它们配备的是 Apple Silicon。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。