雷军直播答网友问:等不及YU7 可以选小鹏 G7 理想 i8,小米汽车后年出海

上个月底发布的小米 YU7 创造了世界汽车史的新纪录——3 分钟大定 20 万台,开售 18 小时锁单突破 24 万台。

雷军之后发文称:

小米YU7发布以来,媒体和用户朋友们在试驾后给出了很多好评,锁单也远超预期,诚挚感谢朋友们的支持和厚爱。

同时,雷军也在 2 号晚上进行了一次返场直播,分享了 YU7 发布和上市背后的故事,也回答一些大家关心的问题。

董车会全程观看了直播,其中对于准车主最为重要的是——

从 7 月 6 日上午开始到 7 月 7 日晚上 24 点,锁单(非准现车)用户可以进行限时改配,但是改配之后的订单要重新排队。

针对小米 YU7 标准版和 Pro 版的手动调节方向盘是否会影响主驾零重力座椅体验的问题,雷军并未在直播中提到,但是小米汽车官方通过微博做了回应。

此外雷军还回答了主持人和网友关心的其他问题,董车会全程做了记录并做了不影响原意的文本优化。

问题列表如下,大家可以跳转到自己关注的部分阅读:

– 发布会之前说特别担心,是在凡尔赛嘛?

– 大定数据是否有水分?

– 有多少订单是从 SU7 转过来的?

– 下定 YU7 车主的用户画像是什么样的?

– 是否会开放选配通道?

– 提车礼盒里有什么内容?

– 为什么 YU7 的订单数量会这么夸张?

– YU7 的定价有没有什么纠结的过程?

– 一些免费赠送的东西是怎么考虑的?

– 为什么女车主的订单比例这么高?

– YU7 在智能化上有哪些进步?

– YU7 在路测和质量控制上做了哪些工作?

– 怎么看友商对于 YU7 所谓的拦截话术?

– 网友提问:从 SU7 到 YU7 ,雷总在心态上有什么变化嘛?

– 网友提问:觉得 YU7 超过 Model Y 了嘛?

– 网友提问:小米汽车有出海计划嘛?

– 网友提问:怎么看何小鹏也发微博提了 YU7 的 Pro 版本?

– 网友提问:为什么没有车身同色的轮眉?

发布会之前说特别担心,是在凡尔赛嘛?

雷军:

第一点就是 SUV 的市场很大,但是竞争很激烈,国内对 MODEL Y 发起了一波又一波的冲击,但这么多产品没有一个撼动 MODEL Y 的,所以 SUV 的市场看起来很大,但竞争很激烈。

第二点是,YU7 在 SUV 里是一款非常不同的产品,可能跟过去大家见过的那些产品不一样,它是一款豪华高性能的 SUV ,不是一款普通的、平庸的这种大空间 SUV,这个形态消费者是不能接受。

还有因为我们全系标配了很多配置,比如我们全系标配了极光雷达,全系标配了 700 tops 算力,这个配置相当于竞品的 Max 或者 Ultra 版本,成本很高,定价也超过了 25 万,这几个因素叠加在一起,所以还是挺担心可能没有想象的那么火。

后面,我也又找了七八个媒体的老师(来寻求意见),他们都比我乐观很多。

大定数据是否有水分?

雷军:

借这个机会给大家解释一下,其实这也是行业惯例,别的公司叫犹豫期一般是 3 天。我们首销期定 7 天,主要是担心我们的店面数量不够,试驾安排不过来。

我刚开始做汽车,就不太懂,我说这个犹豫期是什么意思?犹豫期就是可退,我说为什么不踏踏实实写个三天可退,七天可退。然后我就写了个七天可退,所以大家说我们这个大定有水分。

我们跟整个汽车行业的规则是完全一样的,但后来呢,还是有很多人质疑。(发布后)18个小时,我们公布了锁单数字,就是不可撤销的锁单达到了 24 万单,太夸张了。到了 24 小时,(大家)就问大定数字,锁单数字,我说就不公布了,省的各种讨论质疑,没必要。你们爱相信多少,(就)相信多少。

有多少订单是从 SU7 转过来的?

雷军:

SU7 和 SU7 ultra 转单数不足 YU7 的总订单数的 15%,就大概占10%(左右),这个数比我们想象中要少不少,也让我对YU7的产品力和口碑有了更强的信心。

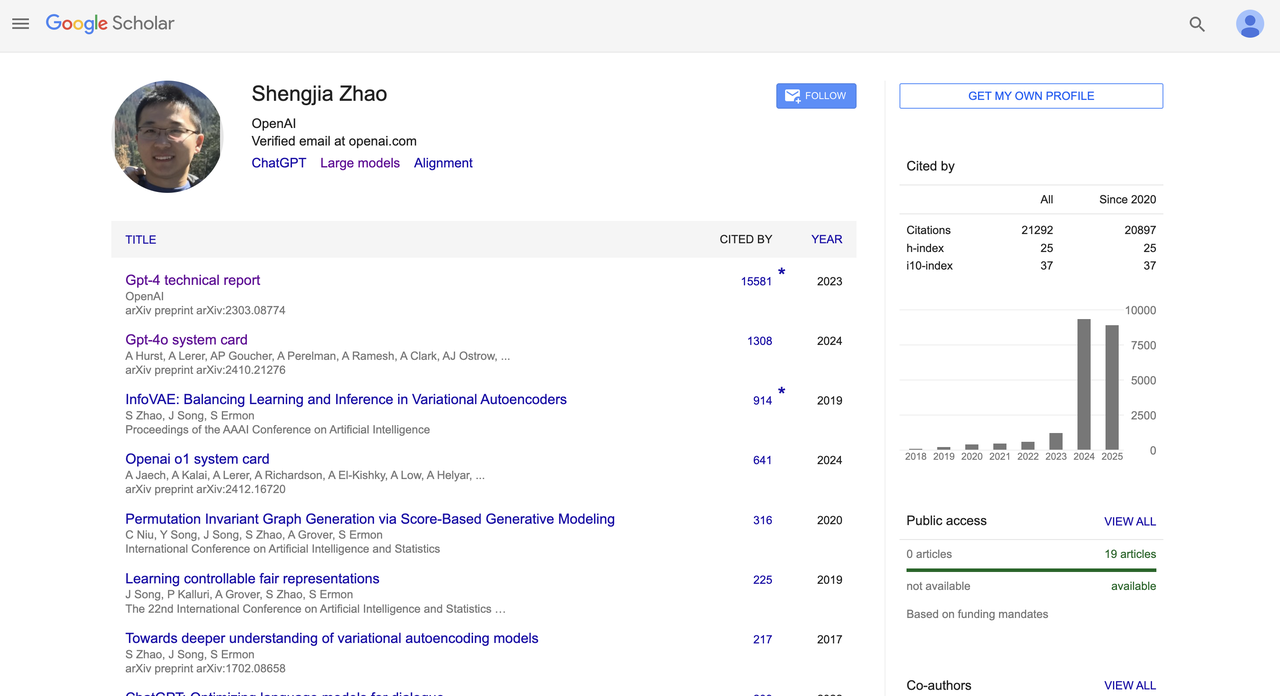

下定 YU7 车主的用户画像是什么样的?

雷军:

定 YU7 的是一群什么样的人?大概平均年龄 33 岁,对比 SU7 稍微大 3 岁左右。

在订单里面,女性用户的比例是 30%,当然也有可能是男主人买回去给女主人用的,比 SU7 首销期大概高了 4.5%,女性车主最喜欢的颜色是流金粉和丹霞紫,男性最喜欢的颜色是寒岩灰和深海蓝,深海蓝是绝对被严重低估的一个颜色,实车非常漂亮。

苹果用户大概占到了 52.4%,比 SU7 同期也高了4%,因为我们做小米汽车的时候,就下决心要更好的支持苹果生态。

购买城市的前三名是上海、杭州、北京,都是 model Y 卖的最好的城市。所以我们的产品也是能跟 model Y 面对面竞争的,当然 model Y 很强,也不是一天两天能超过 model Y 的。

是否会开放选配通道?

雷军:

我看到网上有很多人商量,有很多人提意见。我们内部反复商量以后就下决心,提供一个限时改配的机会。

从 7 月 6 日上午开始到 7 月 7 日晚上 24 点,锁单(非准现车)用户可以(进行改配),大家可以去店里仔细比较一下,但是要特别提醒大家,改配之后的订单要重新排队。

我们小米之家建设的进度非常的快,目前覆盖了 92 个城市,一共建了335家,所以呢,7月份我们还将新增18家,我们的网络会覆盖的越来越广,也方便大家以后能够在自己家旁边就近体验,就近试驾就近提车。

先跟大家说个抱歉,因为这几天我在网上看到,所有店里的视频都是人山人海,可能体验不太好。服务业很难做的很好,先和大家说个抱歉。这一波过去以后,我相信我们的服务品质就会全部上来,主要是人实在是太多了,随着我们门店越开越多,相信大家的体验也会更好,在这里也跟我们的这个一线这个交付的这个同事们道一声辛苦了。

提车礼盒里有什么内容?

雷军:

一顶棒球帽,一个破窗锤,还有一副墨镜和眼镜盒以及在行车记录仪上可用的 U 盘。

因为整个 YU7 都采用了双层夹胶玻璃,连三角窗的玻璃都是双层夹胶的。这种玻璃如果是女生的话在着急的时候很难打得开,所以我们又重新定制了一把破窗锤。

为什么 YU7 的订单数量会这么夸张?

雷军:

实话实说呢,这段时间我也在问我自己问同事问我碰到的每一个朋友,我说为啥,因为他也超出了我的想象。

我简单总结一下,这款车卖得这么好,最最重要的是产品定位精准,同时产品力超强。可能还有很多原因我们没总结完,但有一条是确定的:首先是因为产品力超强。

比如说全系标配。首先标配了电车最重要的性能和续航,尤其是续航。续航是用户需求最强烈、最贵的配置,也是最考验技术实力的地方。我们 YU7 全系超长续航,标准版CLTC续航835公里,在中大型纯电 SUV 里绝对是第一个。

有人说买 SUV 一定要买四驱,这次我们的 Pro 版和 Max 版都是四驱,Pro 版四驱的续航达到 770 公里,在纯电四驱 SUV 里也是续航第一。

易车实测标准版跑了 784 公里。汽车之家实测标准版跑了 756 公里,表显续航归零后续航 28 公里,所以他们总续航也达到 784 公里。续航达成率高达 93.9%,这个数字很强大,一个标准版实车跑了将近八百公里。懂车帝使用了 21 寸运动轮胎,这种情况下实测续航依然达到 652 公里,也是他们测试榜单的第一。

YU7 这次全系标配非常多,从标准版开始,标配连续阻尼可变减震器,开起来的质感和舒适度都特别出色。Pro 版和 Max 版还有空气悬架,体验更好,CDC 是全系标配的,智能底盘也是全系标配。

接着还标配高阶辅助驾驶,是 1000 万 clips 的版本,硬件也特别强,包括最新的英伟达芯片,700 TOPS 的算力标准版就有,还有激光雷达、四个毫米波雷达,相信大家体验后会感觉进步非常明显,与之前完全不同。

当然,在车里实车体验,最震撼的可能是天际屏。天际屏相当于由三个投影构成,都是 mini LED 屏,投影到视野下方构成那么长的屏,效果特别好,沉浸感特别棒。很多网友觉得其中的萌宠特别灵动好玩。

还有,全系标配双层夹胶玻璃,连侧三角窗都是夹胶玻璃。还有 800 伏碳化硅高压平台。在安全性上也做了很多增强,比如有 2200 兆帕的超强钢,A 柱 B 柱内嵌防撞架结构。电池包底护板增加了防弹涂层,车底部还装了 1500 兆帕的防刮底横梁,防止电池包蹭底,在安全性的改善上下了很大功夫。

YU7 的定价有没有什么纠结的过程?

雷军:

我们在发布会的前一天彩排之后,大家对了一下,五分钟大家就就定下来了,特别爽快。

当然过程中也有一些小担心,觉得过了 25 万这个心理线消费者能不能接受。但是我觉得我们的产品竞争力很强,还是对产品力特别有信心,而且我们在质量安全性都下了很大的功夫,所以我们心里还是有底。

一些免费赠送的东西是怎么考虑的?

雷军:

YU7 跟很多车都不太一样,Max 版本上面有零重力座椅,标准版的首销权益当中也有。

我有一次在十字路口看着来来往往的车,发现有百分之七八十的人都是一个人在开车。我觉得很奇怪,四年前我刚开始做车的时候呢,我就很不理解。大家做车的时候,(想把)副驾的凳子(做)舒服,把二排甚至第三排做的很好,很少有人谈把主驾做好。

我觉得80%是一个人开车,为什么不把主家做好呢?这是我很好奇的。

所以,无论是 SU7 还是YU7,我们都将其定位为驾驶者设计的车,是为自己开车的人设计的。因为车好不好开、性能如何、主驾舒不舒服,这才是最关键的,之前很少有人重点考虑这一点。

当我做这辆车时,主驾的零重力座椅引发了同事们激烈的争论,他们问为什么不是二排零重力呢?当然我们的二排也很舒服,但我们比较早地在主驾配备了零重力座椅。虽然国内有一家同行也做了,但这样做的车非常少。

当时我和工程师聊到这个设计,他提出的一个观点打动了我。他说副驾的零重力座椅可以让乘客躺下休息很舒服,但主驾的驾驶者如果需要午休或长途驾驶中途休息,难道要下车绕到副驾去使用零重力座椅吗?为什么不在主驾直接提供一个零重力座椅?这个想法让我很受触动。我观察到,一般的司机中午在车里休息,多半也是直接在主驾睡的。

因此,我们认为把主驾做好非常关键。所以我们整个 YU7 的定位就是:自己开很舒服,同时也兼顾家庭和日常使用。

在发布会结束时我讲的那几句话,的确打动了不少人。其实那是我们做用户调研时,很多用户的心声。

许多用户,尤其是那些在职场辛苦打拼、有家有孩子的人,逐渐感到失去了自我。有人甚至告诉我:「有孩子后,一年半我连件新衣服都没买过」。

因此我在思考,如何在爱家人的同时也能爱自己、呵护好自己。于是我就写了那段文字,来表达我们 YU7 的定位。

我们在设计 YU7 时,就不想做一辆普通平庸的车,而是想做一辆有性格、能让人感到愉悦的车,同时具备非常强的先进性。

YU7 是为两种人设计的:一种是无法容忍平庸、始终走在时代前列的人;另一种是双肩扛着责任,但内心仍有远方的人。这两类人正是 YU7 的主要用户群。

为什么女车主的订单比例这么高?

雷军:

我们虽然这几天看订单 30% 是女车主,但是有很多是男生买给女朋友和太太的。

所以呢,我认为整个 YU7 跟 SU7 未来可能都是(男女比例)50 对 50,50,所以这次我们就很想服务好女车主。

我们在防晒方面又前进了一大步。虽然以前的防晒做得挺好,但用户对遮光隔热有新的需求。因此,我们首先推出了物理遮阳帘作为配件,用户可以在小米汽车APP商城购买。

同时,我们在 Max 版本上投入很大功夫,搭载了最新一代 EC 天幕。完成开发后,我对调光速度(约需两三分钟)仍有些顾虑。经过激烈讨论,我们最终选择了遮光效果和隔热效果最好的最新一代 EC 天幕。实际体验非常接近物理遮阳帘的效果,非常厉害。

关于安全问题,我们所有的测试项目都完全覆盖了 CNCAP 的所有碰撞测试。这次我们特别针对女性驾驶员和乘客进行了全工况、全席位的碰撞测试。这个测试在标准里是超纲的,标准并未要求这么高,但我们特意做了来以解决女车主的安全问题。

除了防晒,用户还特别关注收纳。SU7 的收纳本来就很出色,这次 YU7 又向前迈进了一步。二排座椅下方的抽屉设计的很出色,能放纸巾盒、小朋友的玩具、毛毯等。

YU7 内部的收纳位总计多达 36 处。用户反馈最强烈的是磁吸纸巾盒设计。我个人非常喜欢把物品放规整,开车时特别烦恼纸巾盒无处安放,放在后排会晃荡。放在扶手箱下方拿取又不方便。因此我们在中控屏后面设计了一个磁吸位,可以优雅地固定纸巾盒。这个细节打动了很多用户,变得既方便又优雅。

我们对用户场景的洞察、用户研究和沟通交流做得非常细致,下了很多功夫。磁吸纸巾盒只是众多类似功能中的一个例子。就像之前的螺纹孔手机支架(尽管有同行对此议论),我们绝不仅仅是做了个支架,而是在整个生态扩展上投入巨大。

这次设计还为整个家庭都有考虑,包括小朋友和宠物。我们专门思考了小朋友在车上的舒适度:材料是婴幼儿可直接接触的安全材质;空调升级为柔风健康空调;后排空间宽敞,可躺至 135 度,下方有抽屉收纳;最重要的是增加了二排屏;横向空间足够大,安装安全座椅后还能坐两人。这些设计都是对标 MODEL Y 和卡宴进行的。

此外,我们专门开发了宠物模式,并在后视镜底座位置预留了安装 4K 云台摄像头的接口,方便车主观察和与车内宠物沟通。我们还设计了一款豪华猫包,在发布会上展示时引起全场欢呼。为了做好这个包,我们集合公司几十位养猫员工共同出主意。这款包特别通风透气,两侧设计精良,质量好且外观美观,让宠物出行更舒适。

YU7 在智能化上有哪些进步?

雷军:

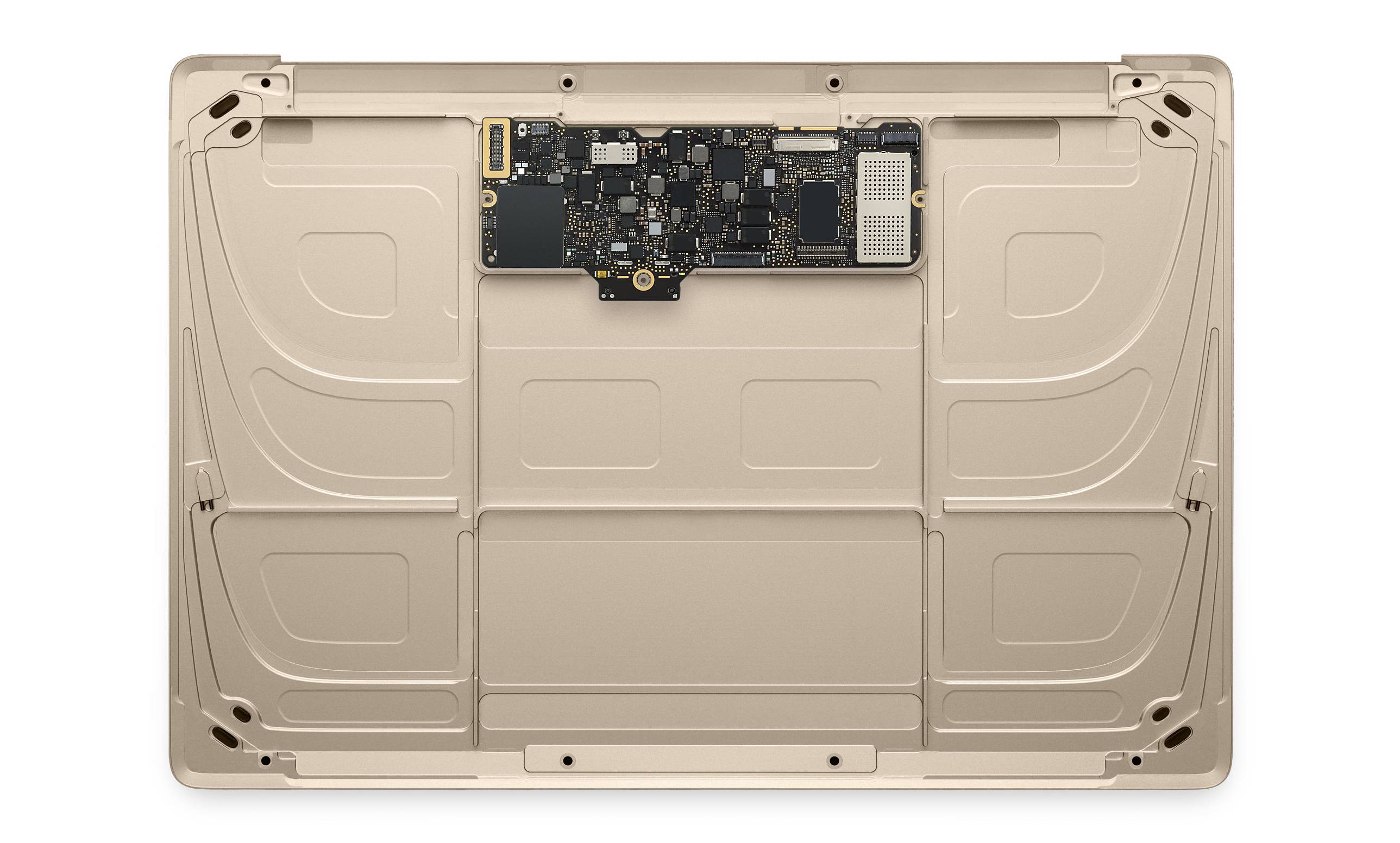

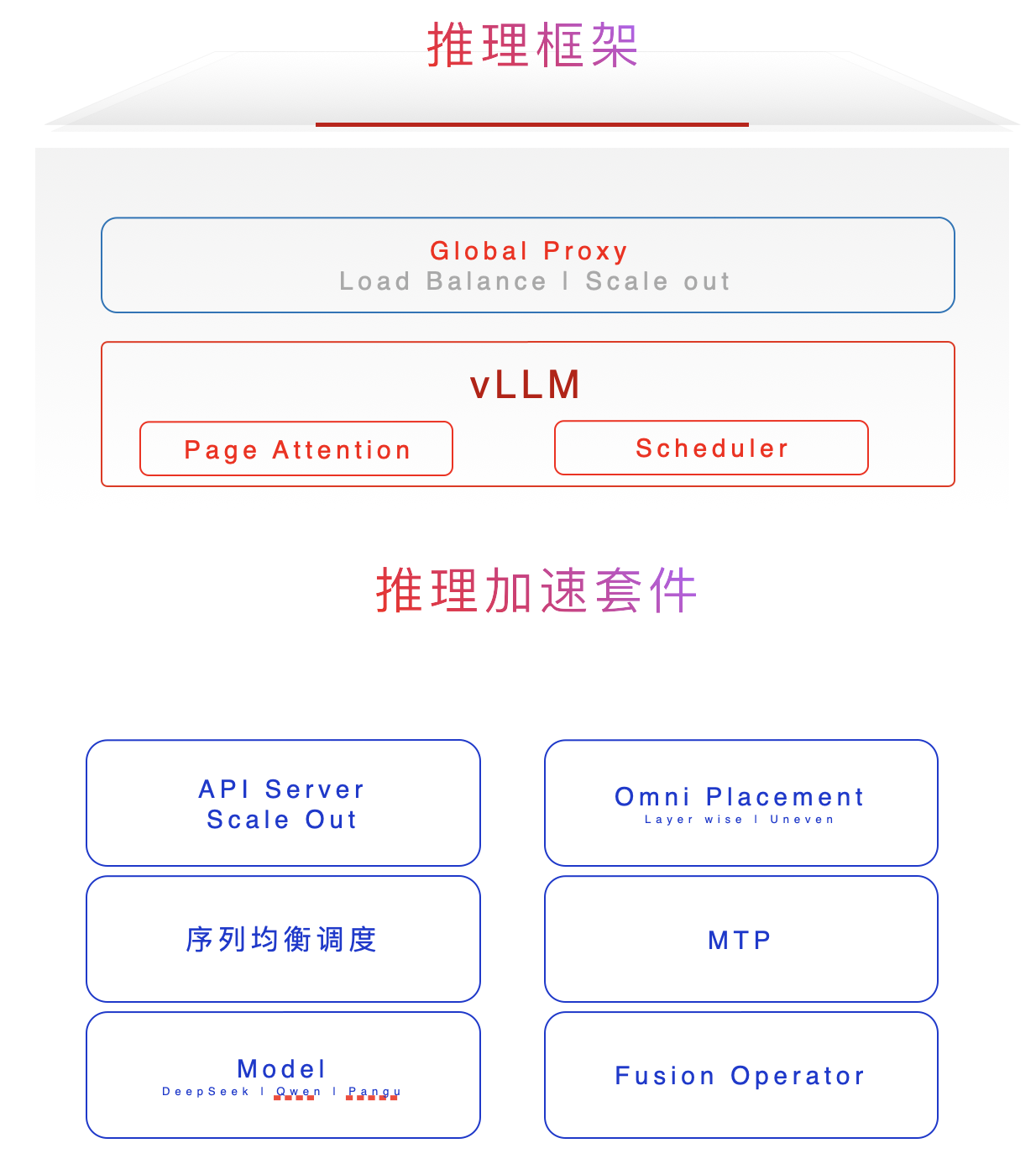

我们将四个域控制器全部整合在一起,做了一个四合一的控制器。这实现了减重、减少体积,并且通过全链路打通降低了功耗。

现在,我们将这原本需要四个盒子的控制器系统,整合变成了一个盒子。这个四合一的控制器不仅体积大幅减小,功能还增强了很多。

这次整合是整个底层架构和科技上的重要进步,它是整车智能化的基座,大幅提升了智能化水平。通过全栈式优化,能够让车辆系统运行更加智能高效。

YU7 在路测和质量控制上做了哪些工作?

雷军:

我记得去年 SU7 发布时就提到我们做了大量道路测试。首先跟网友们汇报一下,SU7 的实际道路实测仍在持续进行。前段时间我问了同事,SU7 的耐久测试已跑过 1000 万公里,目的是考察车辆整个生命周期的质量。YU7 是我们的第二款车,我也询问了行业情况:通常测试车辆规模从大几十辆到 250 辆左右,我们投入的测试车辆量相当大。

我们坚持道路实测有其特别意义。虽然行业普遍同时进行道路实测和实验室仿真测试,但仿真不能完全替代道路实测。因此我们在这方面的投入非常大。YU7 在上市前已实测了 649 万公里。上次披露这个数字后引起不少讨论,有人认为这是行业常规操作。但需要说明的是,不做大量测试的同行,其测试规模至少比我们小 3 到 5 倍。这也是为什么大家经常能在路上看到我们测试车的原因。

我深知小米造车一定会被千万网友严选,任何问题都可能被放大一万倍。所以四年前造车伊始,我们就把质量放在头等位置。我非常重视测试,每年冬季和夏季都会进行 YU7 的耐久测试。从北京到上海的路线,我自己就完整开过两次全程。最后一次是今年 1 月份,天气较冷,高速上基本没开空调。我开的是 YU7 标准版,1300 公里只充了一次电,这个结果彻底震撼了我,让我完全放心了。

很多人认为续航只是靠堆电池就能做到,但绝非如此。这也是我佩服特斯拉的原因——他们的电池比我们小,但续航做得不错,电耗水平控制得相当好。这涉及到电机的能量效率、电池散热以及每一个功耗点的优化,与做手机时对续航的重视高度相关。这是一个完整的系统工程,需要很多环节都做好才能得到好结果。至今我们还有一个特战队,每周都在更新续航优化的新进展。同样,在第三方充电桩兼容性和充电效率优化上,我们也有特战队持续努力,以逐步提升用户体验。

这次测试中最引人注目的是 24 小时耐力挑战。一辆纯电车以超高速连续跑 24 小时(充电时间也计算在内),是对整车耐久性、性能、充电能力、散热能力等综合能力的严峻考验。YU7 在这次挑战中跑了 3944 公里。我希望整个行业都能开始在技术、耐久性和质量上「卷」起来,这样的竞争才更有意义。这两天也有用户和媒体在呼吁进行类似测试,以推动整个行业持续进步。

怎么看友商对于 YU7 所谓的拦截话术?

雷军:

今天下午我看到网上有不少讨论,提到一些车企或友商在竞争上采用了全新的玩法,其中涉及针对小米YU7的所谓「拦截话术」。

我们仔细看了相关内容,也在网上看到个别车企专门为销售人员培训的、针对小米 YU7 的应对话术。我认真学习了这些内容,实话实说,其中内容不太准确,甚至有些诋毁和歪曲,包含很多不实和片面的信息。

我觉得大可不必这样做。我真的不建议同行采取这种方式。我相信每个产品都有各自的优点。如果你们对自己的产品足够自信,只需要把你们的优点讲清楚就行了,其实完全不需要去诋毁或者使用虚假信息。如果对自身产品力有足够信心,完全不必给友商的产品恶意差评。

另外,我们目前也在努力提升产能。当下确实因为锁单数量远超预期,导致交付排队时间较长。希望大家能多给我们一点点耐心,稍许等待一下。我们会全力提升产能,但实话实说,排队等待的人实在太多了,恳请大家多一份理解,多一份耐心。

当然,如果大家急着用车,我觉得国产的新能源汽车其实都不错。比如可以关注明天发布的小鹏 G7,还有月底发布的理想 i8,其实 Model Y 也还是蛮不错的,我看到昨天早晨特斯拉还出台了不少优惠政策,大家确实有很多好的选择,如果真的着急用车,可以考虑这些选项。

YU7 这么火,SU7 是不是卖不动了?

雷军:

很多朋友关心 YU7 这么火,SU7 是不是卖不动了。实话实说,我们原先也有些担心。但今天跟大家分享几个数字:

首先,6 月份是 YU7 的宣传档期,本应是 SU7 销售压力最大的时候。然而 SU7 的新增订单反而比预期多了不少,一个月内我们三次调高预测,最终在 YU7 宣传最猛烈的时候,SU7 当月新增锁单达到了 14000 辆。这个数字已经相当可观。

其次,YU7 的总订单中来自 SU7 转单的比例不到 15%。这说明 SU7 依然拥有强大的竞争力和良好的口碑,喜欢轿车的人还是很多的。

而且,SU7 发布至今仅15个月,累计交付量已非常接近 30 万辆。15 个月交付 30 万辆的成绩非常了不起,也证明了这辆车的质量非常出色,获得了用户的高度认可和良好口碑。

SU7 为什么要在纽北刷圈?

雷军:

去年是我们第一年在纽北刷圈,缺乏经验。在纽北刷圈最大的挑战是天气,那里经常下雨,一下雨就无法进行。当时我们没经验,租用的时间连在一起,结果两天都泡汤。我自己包了三天,结果整天都下雨。后来通过各种方式找人帮忙借时间,折腾一整年只有十分钟的机会,感觉非常憋屈。

今年我们改变了策略,包了四次时间,大约每两个月一天,做了充分准备。纽北赛道档期竞争非常激烈,我们提前锁定了这四天。

4月1日第一次跑,天气尚可。出乎意料的是,原型车第一圈就跑出了 6 分 24 秒,刷新了记录。第二圈更是跑出了 6 分 22 秒。这个成绩就是今年第一次跑的第二圈创造的。后来没有再刷更高成绩,一是大家认为已接近极限,二是 6 月 6 日全天下雨。即便如此,这个成绩也比去年( 6 分 46 秒 874)提升了 24 秒,非常夸张。

很多人问我们为什么执着于纽北刷圈。百年汽车史证明,所有伟大的车都从这里起步。因为追求高圈速能迫使你把车做好——它对动力、底盘、刹车、散热、可靠性、安全性缺一不可,是对技术能力的全方位极限考验。正是决定在纽北对标保时捷、用最高标准打磨技术,我们的车才拥有今天的驾控水平和质量。我们把赛道上打磨的技术持续应用到量产车上。有人说家用车不用这么折腾,但看看世界级公司(宝马、奔驰、豪华品牌),都在赛道上刷圈提升技术。只有在极限情况下才能真正做好技术。我们在赛道上打磨技术,下放到量产车,提升驾驶质感和品质。

为了表达决心,我们已在纽北租用了办公室,预计明年年初启用。欢迎大家去纽北时做客。此外,纽北广告牌资源稀缺,我们要求同事见缝插针争取。现在去纽北旅行或跑圈,就能看到小米广告。纽北每年访客约 250 万人,每次刷圈视频也都能看到。这表达了我们长期在纽北打磨技术的决心,也是大家觉得小米车好开、质量好的核心原因。我们是以十年为单位规划这件事的。

这次成绩令人振奋,因此我们发布了纽北限量版。为了纪念破纪录,限量版在量产车基础上加装了改装件和专业赛道套装选装件,并做了符合法规的安全改装。这辆车能合法上路,我们专门安装了六点式安全带和后排半幅防滚架,并获得了纽北官方的品牌授权。2025款限量十台当晚售罄,感谢这十位车主支持。

要特别说明的是纽北限量版永久总量上限 100 台(今年款 10 台已售罄),相信购买者都是热爱汽车文化和赛道的。选购专业赛道套装的车主也有 100 多位,为了让车主在赛道尽兴,我们提供 Ultra Club 的专业赛道服务(整备、维修、轮胎等)。

除了纽北限量版、赛道套装和 Ultra Club,我们在赛道文化方面还有更多努力:最近赞助并冠名了CEC(中国耐力锦标赛)。我们想和同行一起推动中国赛车文化普及。本赛季安全车和医疗车是小米 SU7 Ultra,下一站将使用小米 YU7。本周末在宁波赛车场有比赛,Ultra Club 会员有 VIP 观赛区,并享有专属的一小时 Ultra 赛道巡游福利。

最后特别说明我们提供的高阶驾驶培训。四年前造车时,团队建议我先去学,于是我组织所有高管去学,收获巨大。我发现很多人有驾照甚至驾龄长,但遇到紧急情况不会处理。因此我们专门开设了高阶驾驶培训,定价 1999 元。面向小米车主的前 10000 名免费。培训投入很大:包含理论课和四项实操(急加速、急刹车、绕桩、低附着力路面金卡纳)。例如,很多人从未尝试过一脚踩死刹车体验刹车距离。这些培训能帮你体验车辆边界、掌握救车技巧,对应对紧急情况有巨大帮助。每场培训 20 名学员,配备 13 名教官,成本很高。但有个现象令人郁闷:因为是免费,有人报名后不去,浪费严重。恳请报了名的车主,如不能参加请提前告知,把机会让给别人(我们会在开始前反复确认)。

网友提问:从 SU7 到 YU7 ,雷总在心态上有什么变化嘛?

雷军:

变化很大。最初我曾认为作为汽车行业的新人,只要认真努力就能把事情做好。然而后来发现,外界对我们的要求并非按新人的标准,这带来了巨大的压力。但这样的压力也促使我们更加努力。

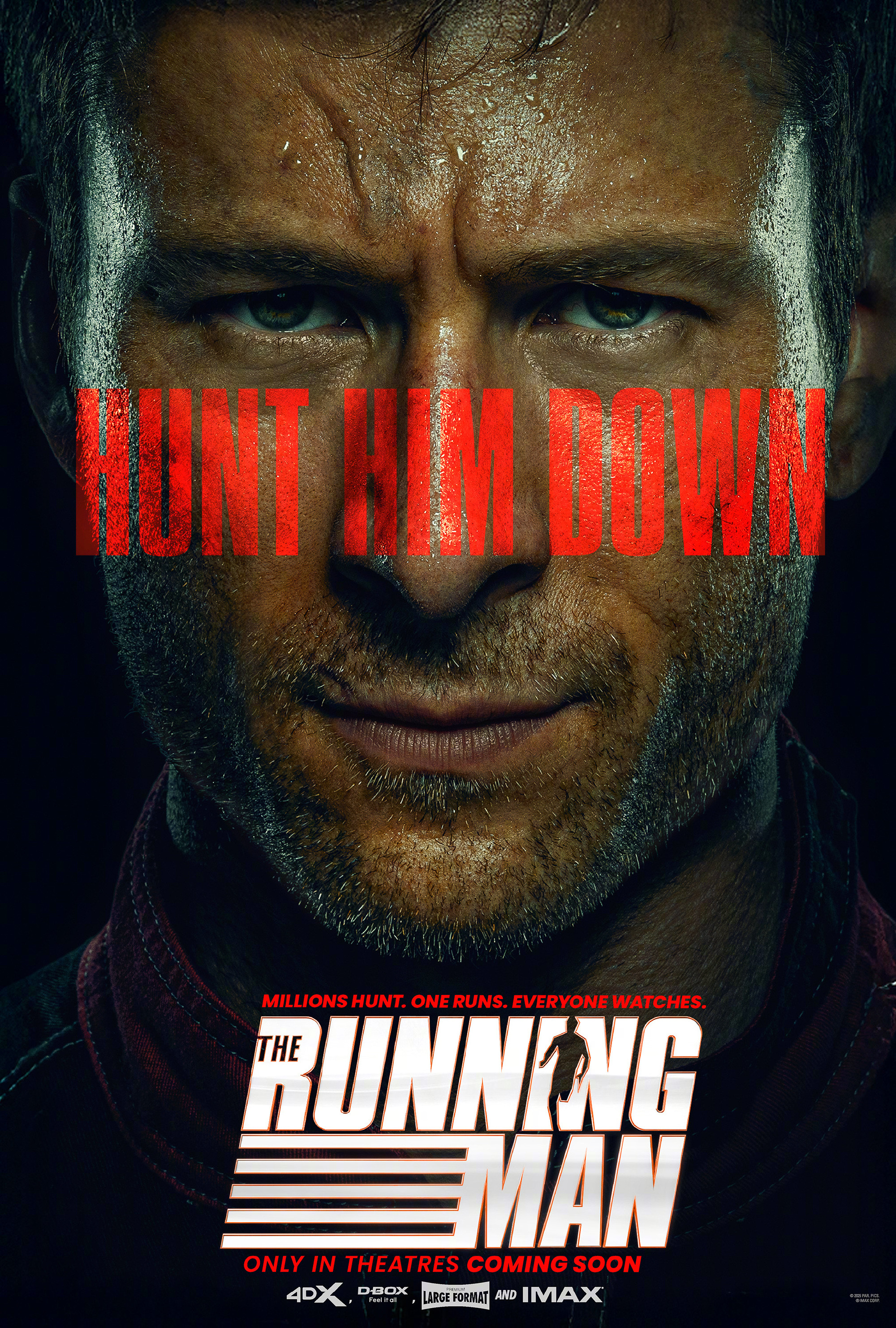

网友提问:觉得 YU7 超过 Model Y 了嘛?

雷军:

我自己是最早一批特斯拉 Model S 的用户。今年年初,我们专门购买了几辆 Model Y 焕新版,用于对标学习。我认为 Model Y 确实做得非常出色,很了不起。越是深入研究,越觉得他们真的很厉害。因此,我们希望以特斯拉为标杆,在各个维度上逐步接近甚至超越。Model Y 同样是一款非常优秀的产品。

网友提问:小米汽车有出海计划嘛?

雷军:

由于目前国内排队等待交付的用户数量太多,我们将优先解决国内的交付问题。因此,海外市场的拓展计划预计要到 2027 年才会启动。在此之前,我们会专注于国内事务,确保国内用户的需求得到满足。

网友提问:怎么看何小鹏也发微博提了 YU7 的 Pro 版本?

雷军:

我与何小鹏有近 20 年的友谊。如今大家都在造车,同处一个行业。我认为这个行业里不应只有竞争,也应保有兄弟情义。在此预祝小鹏明天 G7 发布成功,如果大家感兴趣,也欢迎去支持小鹏汽车。

网友提问:为什么没有车身同色的轮眉?

雷军:

如果定制项特别多的话,其实对整个生产节拍影响很大,所以我们每次都是经过反复权衡,也是跟很多用户做过很多的调研。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。