春节 AI 大战落幕:新模型齐爆发,还有机器人春晚

亚马逊否认「AI 导致 AWS 停机 13 小时」

时隔四年,红色 iPhone 或回归

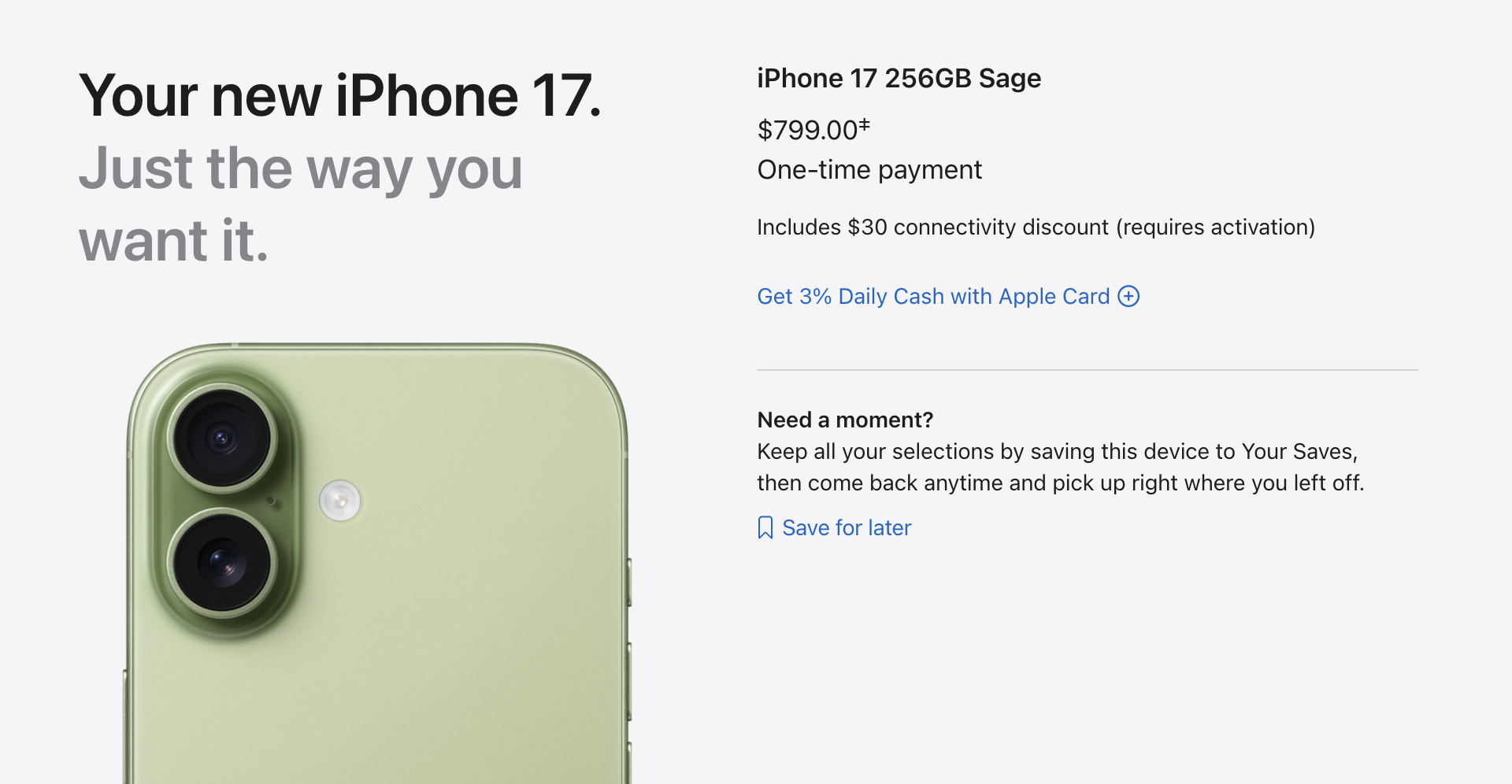

据彭博社记者 Mark Gurman 报道,苹果可能会在 iPhone 18 这一代上推出深红色作为「旗舰机型」的配色。

相关阅读:红色 iPhone 回归?(PRODUCT)RED 与苹果的 20 年沉浮

相关阅读:红色 iPhone 回归?(PRODUCT)RED 与苹果的 20 年沉浮

据报道,苹果正为 iPhone 18 Pro 系列测试全新深红色配色。这是红色系首次登陆 iPhone Pro 机型,也是自 2022 年 iPhone 14 后,红色时隔四年的回归。

(2017 年 3 月,iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 红色特别版发布,而在 iPhone 14 之后苹果再无推出过)

此次红色回归得益于 iPhone 17 Pro 启用的铝合金一体成型机身工艺。这种新工艺显著提升了金属表面的着色表现力与一致性,让 Pro 系列在色彩拓展方面具备更强可行性。

据爆料,iPhone 18 Pro 可能采用「双旗舰配色」策略:深红色作为新配色,同时保留上一代大热的「星宇橙」。此前传闻的紫色、棕色等配色,则只是深红色在不同工艺参数下的测试变体。

值得注意的是,苹果对折叠屏 iPhone Fold 采取了截然不同的配色策略:仅提供深灰/黑色和白色/浅银色两款基础色调,回归初代 iPhone 的经典配色逻辑。

销售信息方面,博主「刹那数码」近期发文表示,iPhone Fold 折叠屏会跟 iPhone 18 Pro 一样在 7 月左右开启正式的大规模量产,并同步发售。

而这一消息也与分析师郭明錤此前预测一致,郭明錤曾指出这两款产品会在 2026 年下半年推出,而标准版 iPhone 18 与 iPhone 18e 则推迟到 2027 年上半年。

另外,在除夕夜当晚,爱范儿收到了来自苹果的邀请函,官宣将于 3 月 4 日晚 10 点举办 2026 年的首场发布会。

根据之前的预测,这次春季发布会将是苹果 2026 年「满满当当」的产品线的开头,我们预计会见到一大票新品的亮相,包括但不限于:

- iPhone 17e:搭载 iPhone 17 同款 A19 处理器,补齐 MagSafe;新机还将作为苹果新一代自研蜂窝网络基带与无线芯片(C1X 和 N1)的测试平台;并且大概率会切换为灵动岛屏幕。

- 使用 A18 处理器的无印 MacBook:预计将搭载 A18 Pro 处理器;屏幕尺寸预估为 12.9 寸;新机将提供多款活泼配色:包括浅黄、浅绿、蓝色、粉色,以及经典的银色和深空灰。

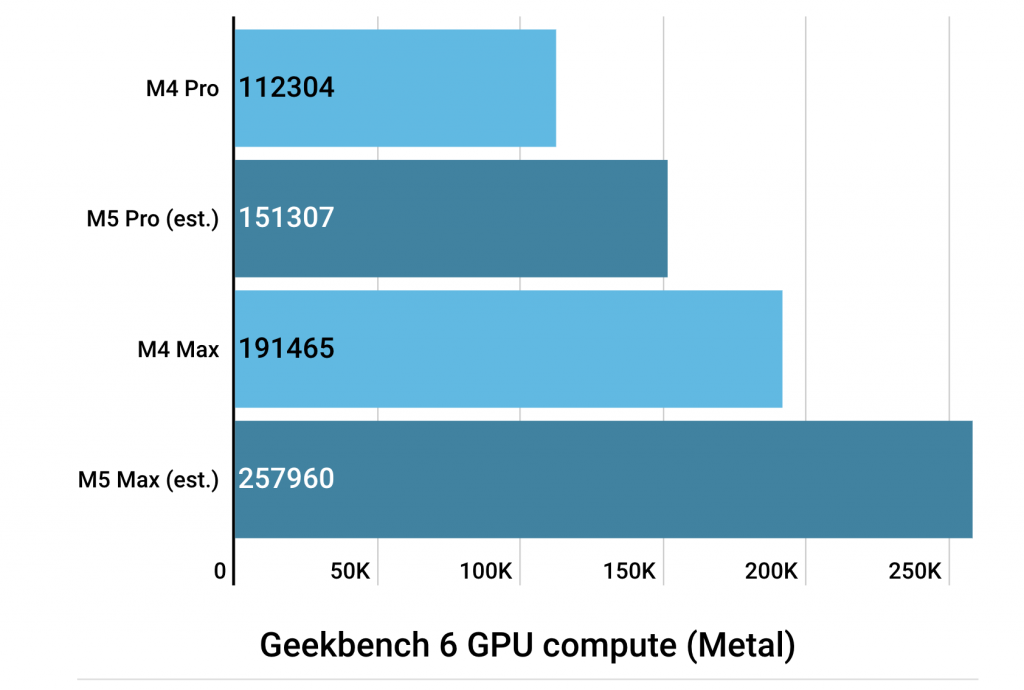

- M5 Pro/Max 款的 MacBook Pro

- 新一代 iPad Air 和无印 iPad

- 新版 Studio Display、Apple TV 和 HomePod mini

Gurman 还在近期报道提到,苹果正在加速研发三款新型可穿戴设备:智能眼镜、可穿戴挂件以及带摄像头的 AirPods。

智能眼镜定位最高端,对标 Meta AI 眼镜系列,内部代号为 N50,是苹果 AI 硬件阵容中的旗舰产品;与 Meta 的 Ray-Ban 眼镜类似,它不具备显示屏,而是通过扬声器、麦克风和摄像头进行交互。

苹果将在制造工艺和摄像头技术上通过高端材料做出差异化,并不依赖第三方镜框,而是完全自研设计。据悉,苹果内部已经打样了多种颜色、材质的款式。

在功能层面,这款眼镜将配备双摄像头:一颗用于拍摄高分辨率照片和视频,另一颗专注于计算机视觉,用于理解环境背景(类似 Vision Pro 的技术)。

至于新的 AI 挂件与 AirPods,则是一种更轻量的介入方式。这是苹果专门针对不愿佩戴眼镜的用户准备的低门槛方案:

- 一款是类似 Humane AI Pin 的挂件,可夹在衣服或作为项链佩戴,充当手机的「外置感官」。

- 还有一款带摄像头的 AirPods,主要依靠低分辨率摄像头辅助 AI 运行,形态隐蔽且普及度高。

目前,这三款产品的研发进度不一:带摄像头的 AirPods 进展最快,最早有望于今年面世;AI 挂件设备目前处于早期阶段,若未被取消,最早将于明年推出;而智能眼镜的量产计划定于 12 月启动,预计 2027 年正式发布。

值得一提的是,这三款 AI 硬件产品的算力仍需依赖 iPhone,并非独立的计算平台。

春节 AI 大战落幕:新模型齐爆发,还有机器人春晚

在大家欢庆春节假期期间,各家 AI 厂商也拼足了劲为用户奉上了一系列新品以及营销活动,我们也为此制作了这次「春节 AI 大战」的超级盘点:

千问官方昨天宣布:春节期间,千问帮大家「一句话下单」近 2 亿次。其于 2 月 6 日开启了第一波「春节 30 亿大免单」。

而在除夕当晚,阿里还发布并开源了 Qwen3.5 系列模型,并迅速在 chat.qwen.ai 平台完成部署。

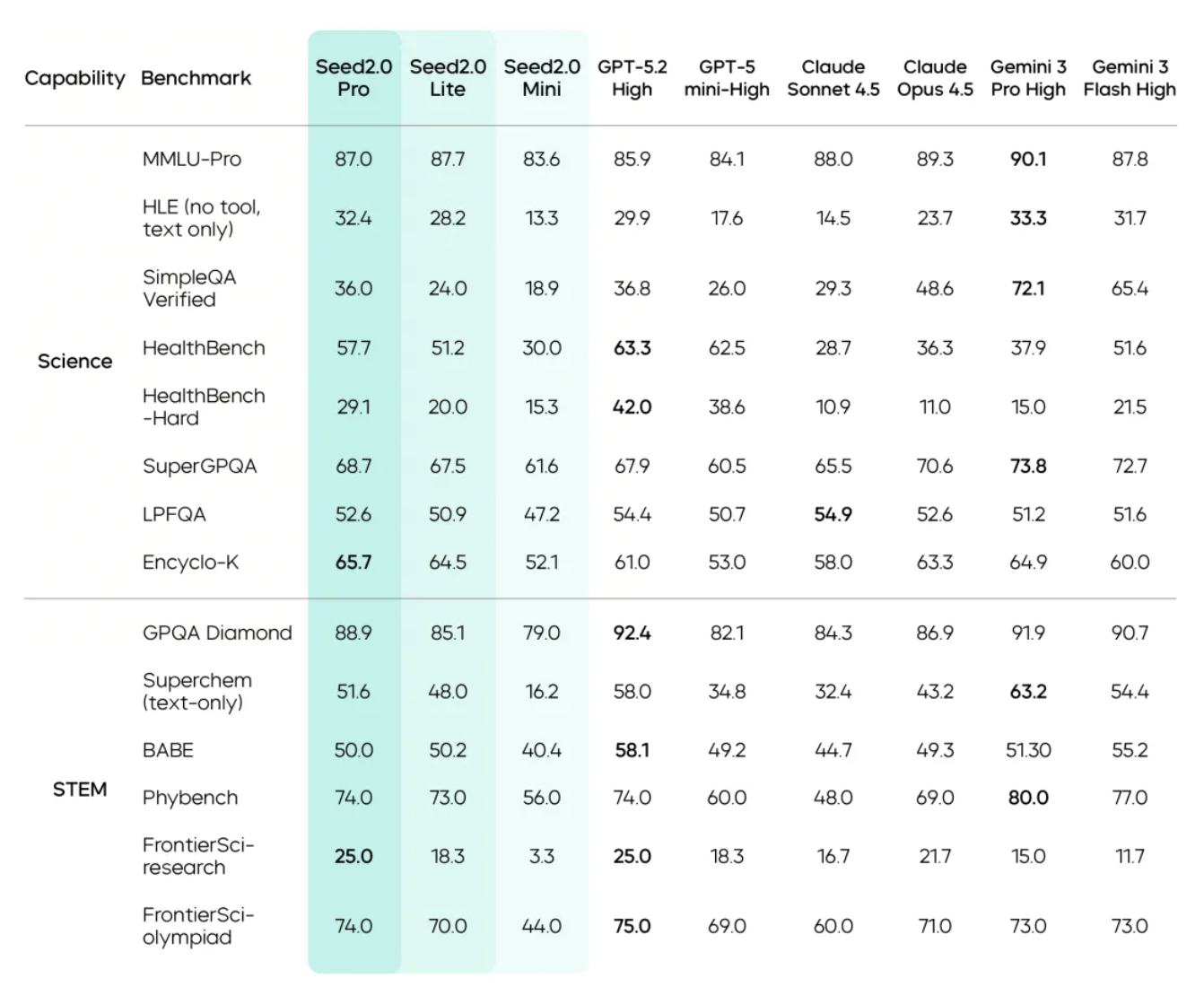

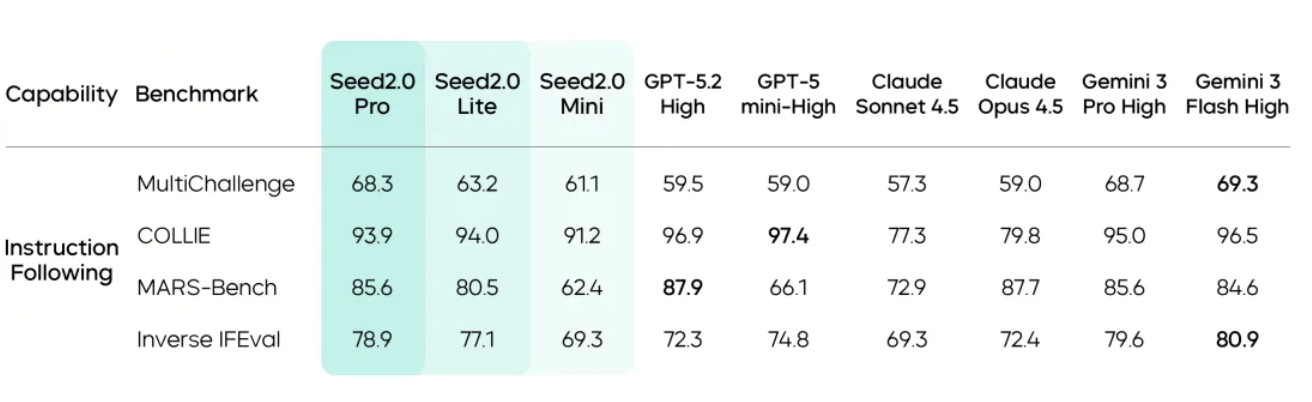

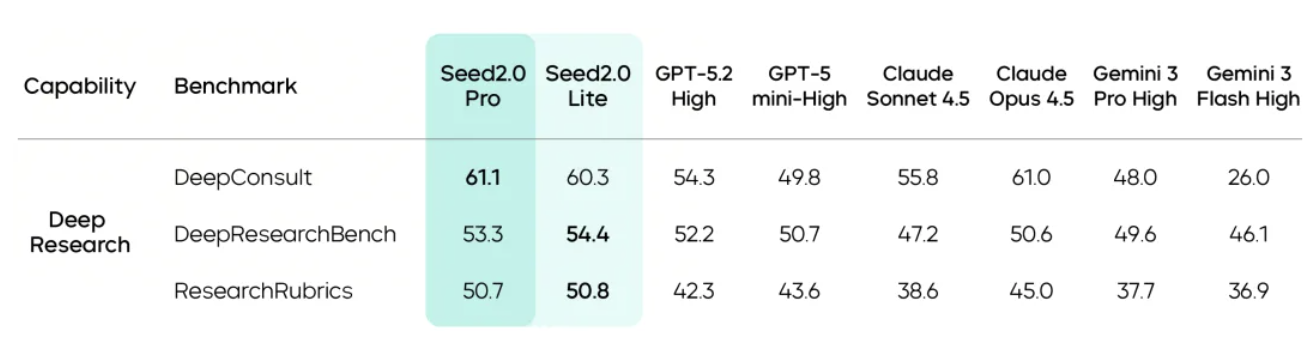

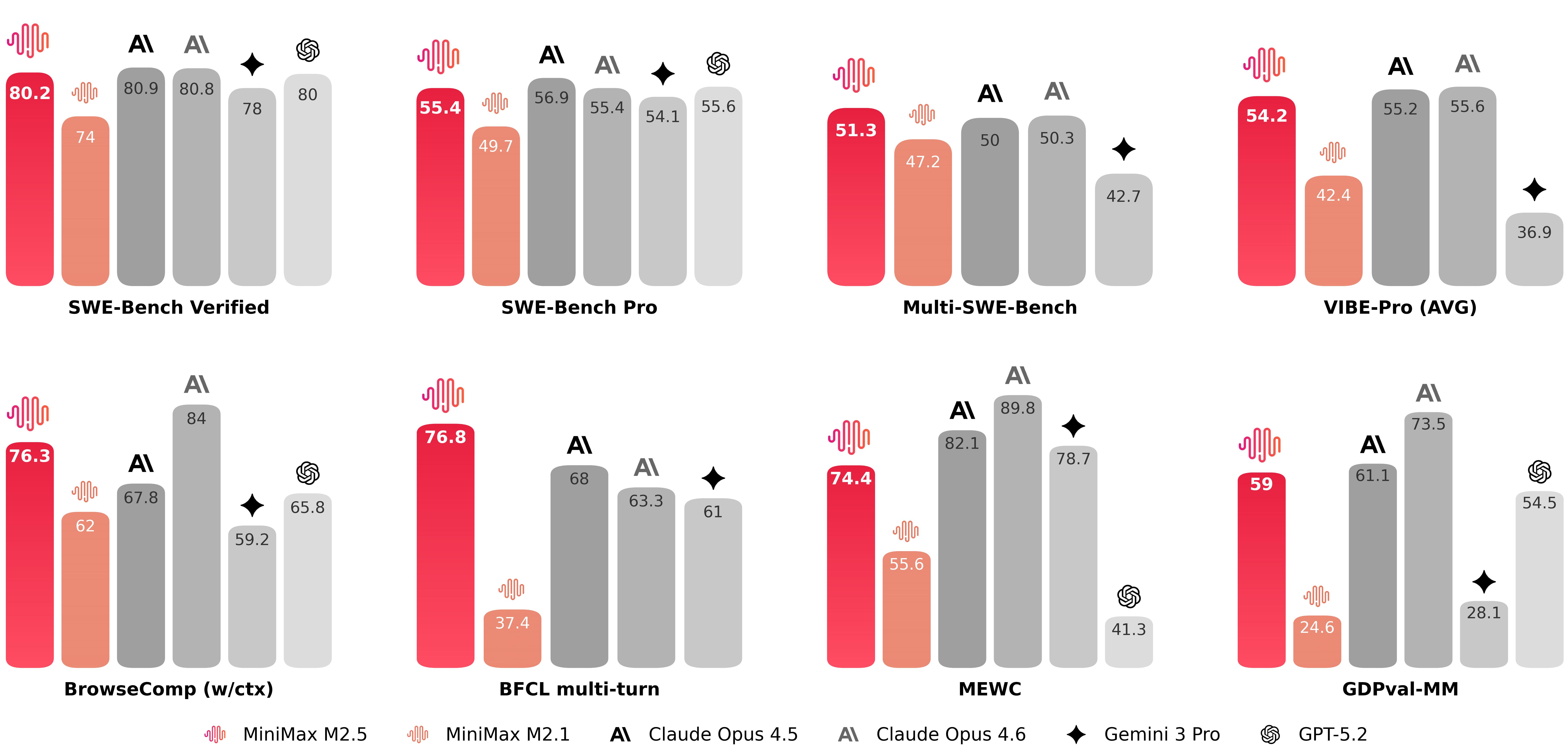

基准测试结果显示,Qwen 3.5 在多模态理解、复杂推理、编程、Agent 智能体等几大核心能力维度都是领先于同级开源模型,多项基准媲美 Gemini-3-pro 等闭源第一梯队。

相关阅读:阿里端出春节「硬菜」千问 3.5!我让它做了个拜年网页,结果出乎意料

相关阅读:阿里端出春节「硬菜」千问 3.5!我让它做了个拜年网页,结果出乎意料

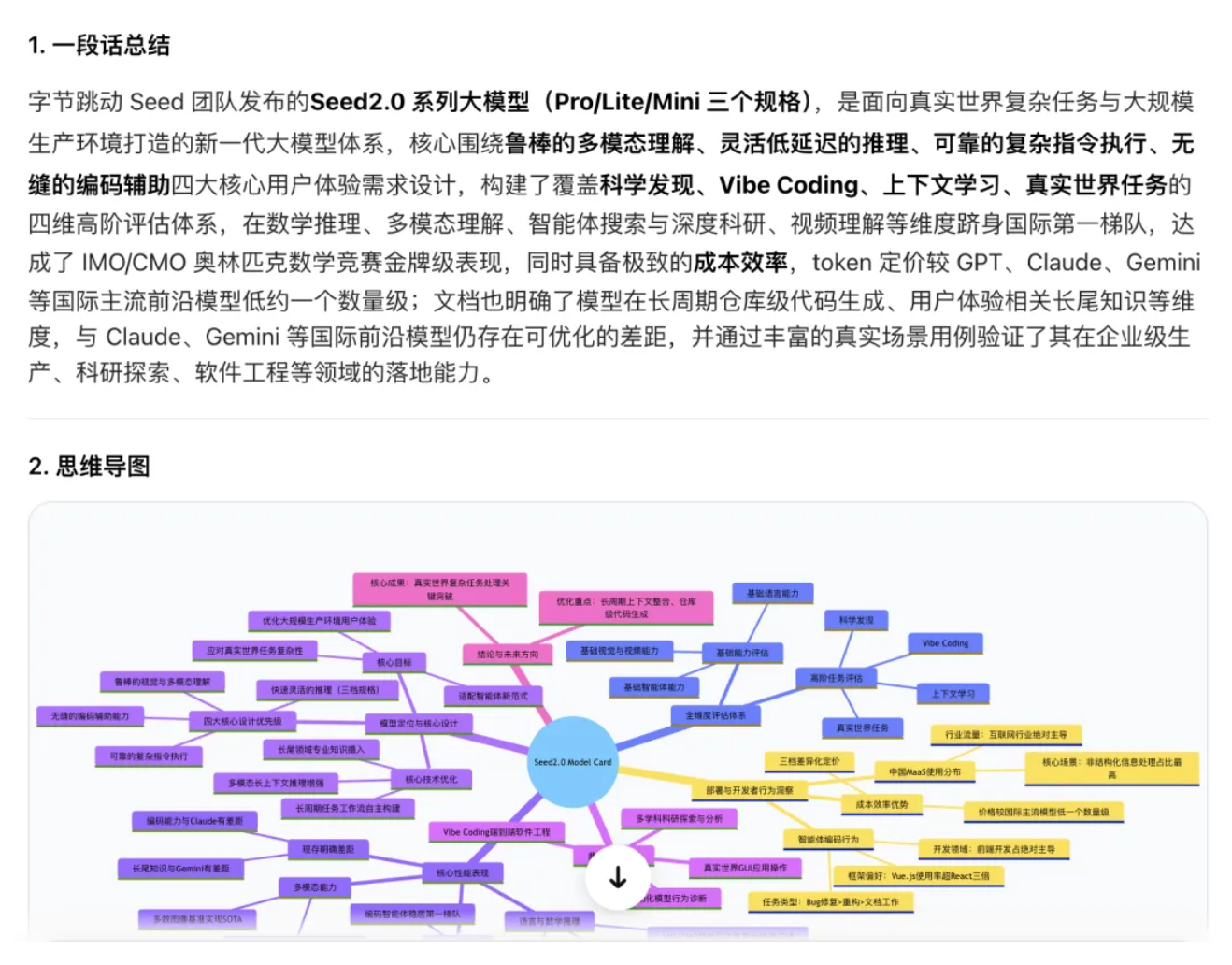

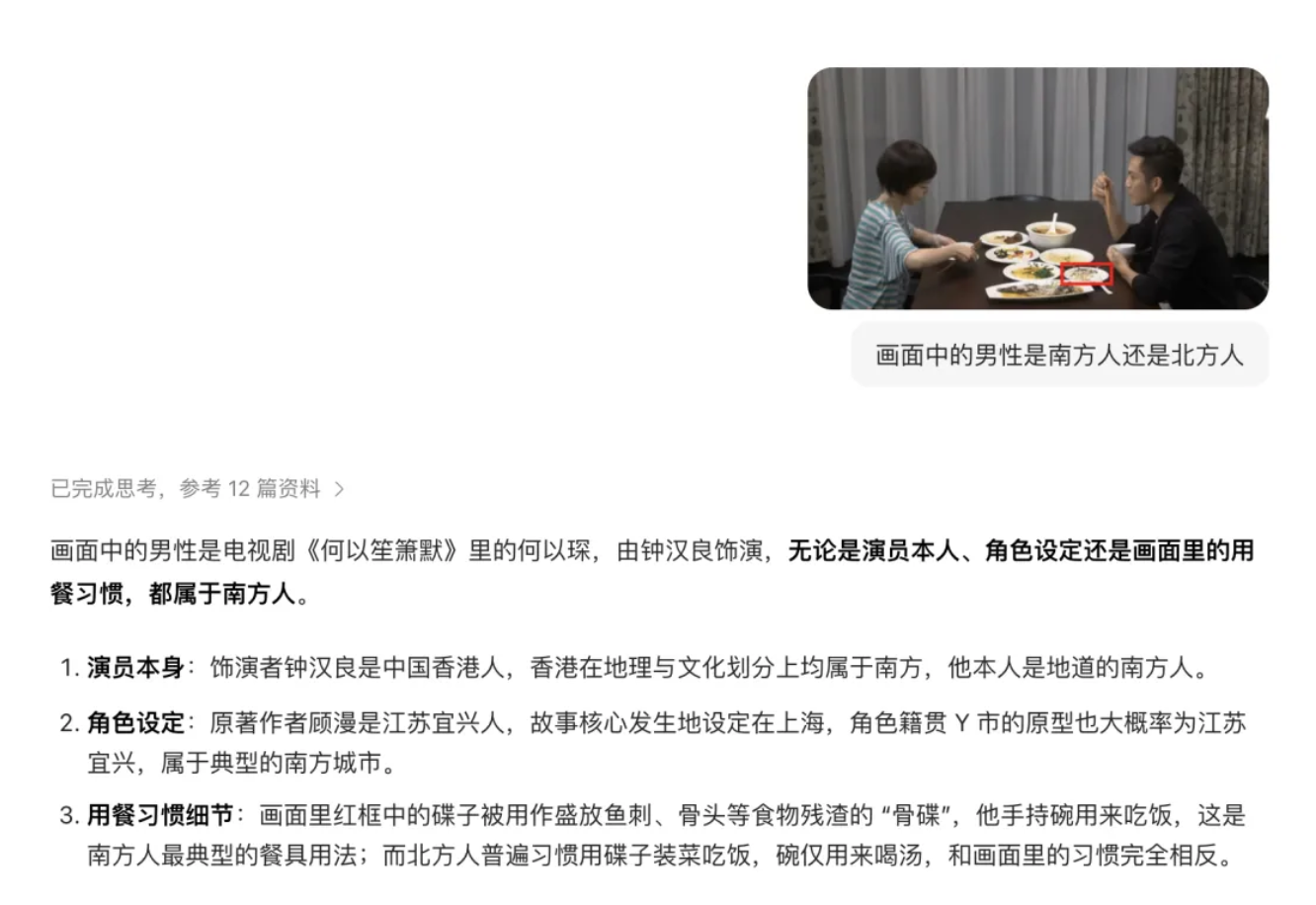

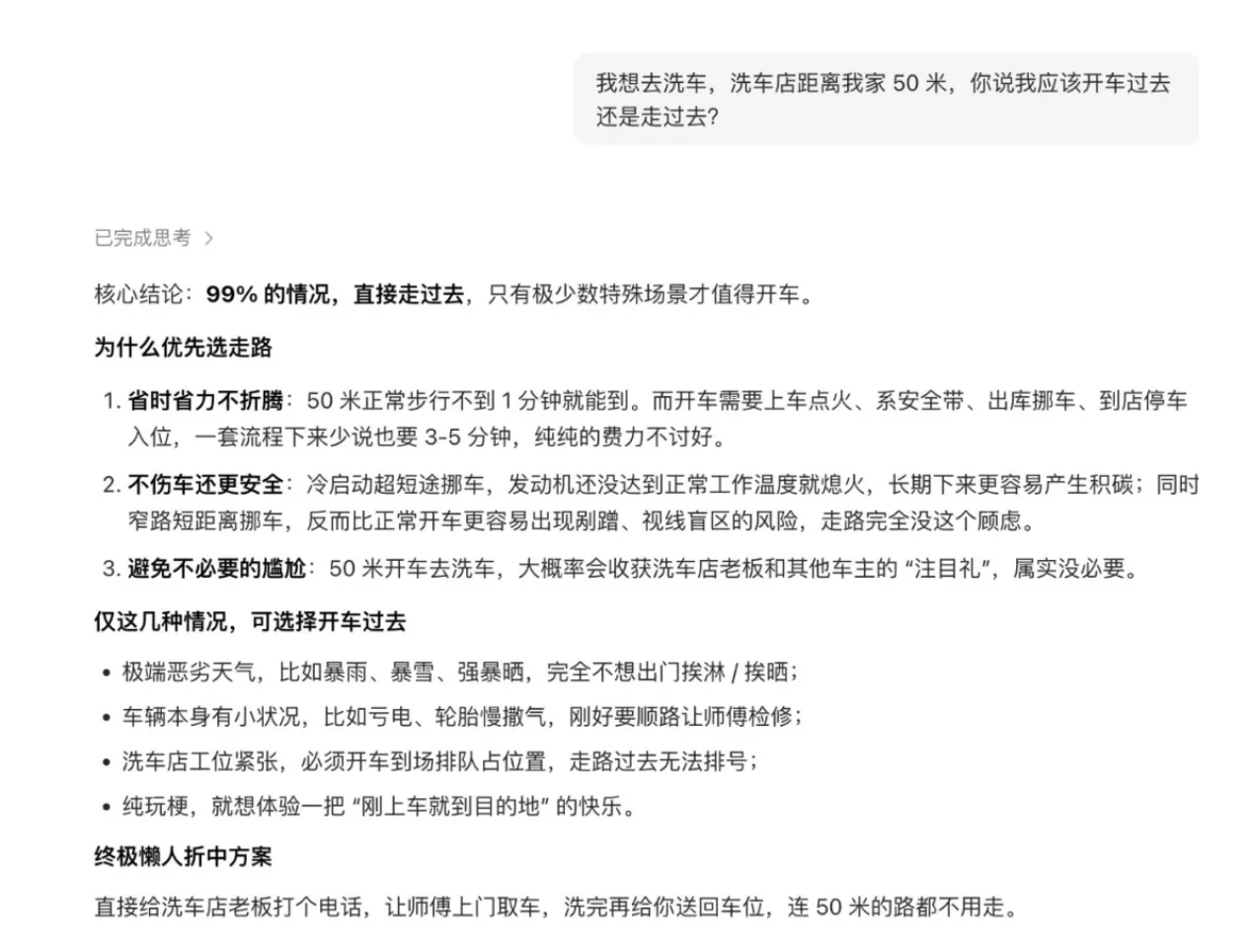

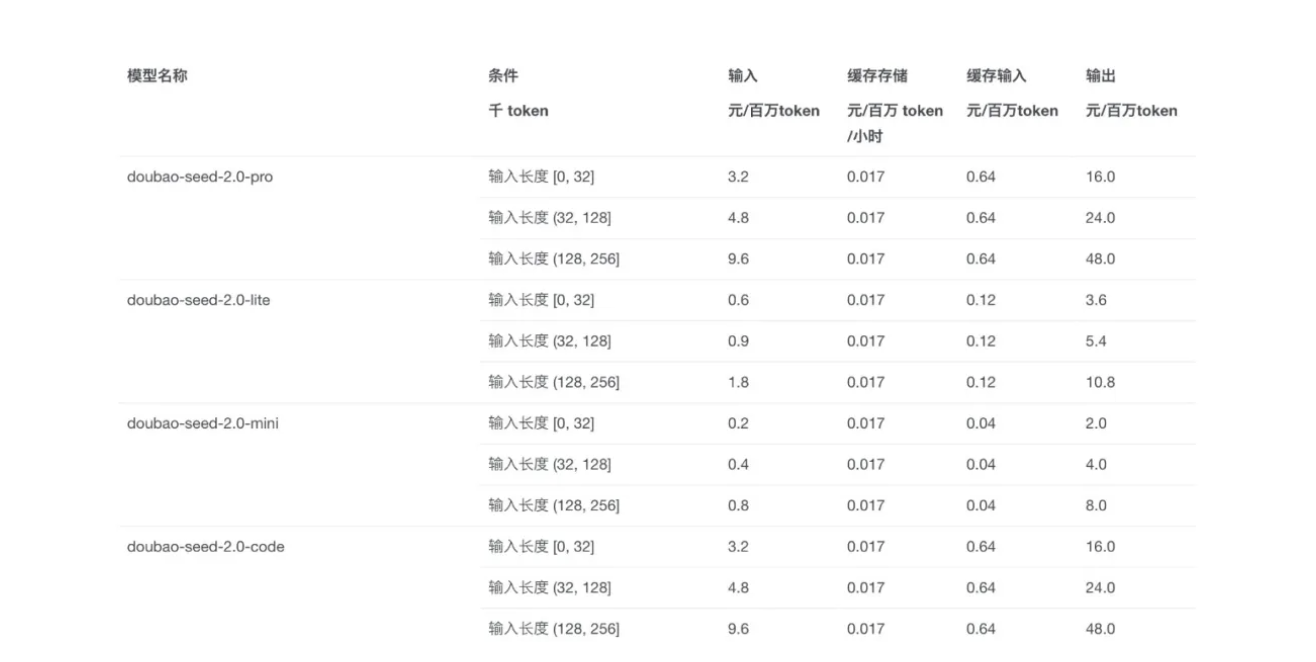

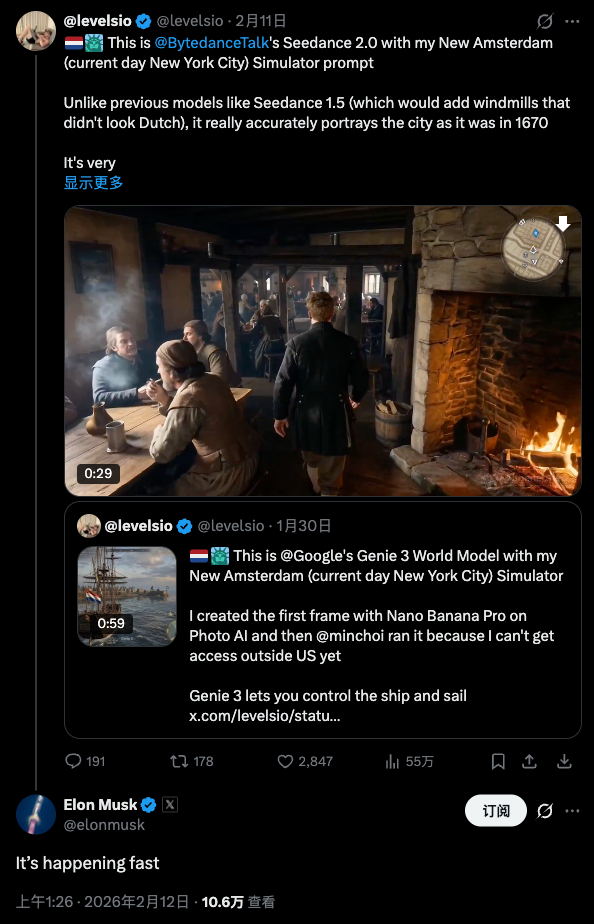

豆包团队在春节前接连发布了视频生成模型 Seedance 2.0、生图模型 Seedream 5.0 以及豆包大模型 2.0 版本。

其中 Seedance 2.0 因超强的画面一致性、独有的多镜头叙事功能,收获了国内外不少关注以及好评。其中《黑神话:悟空》制作人、游戏科学创始人冯骥还发文评价称其为「当前地表最强的视频生成模型」。

相关阅读:Seedance 2.0 最全上手指南:4 大入口、火爆玩法、详细提示词都在这

相关阅读:Seedance 2.0 最全上手指南:4 大入口、火爆玩法、详细提示词都在这

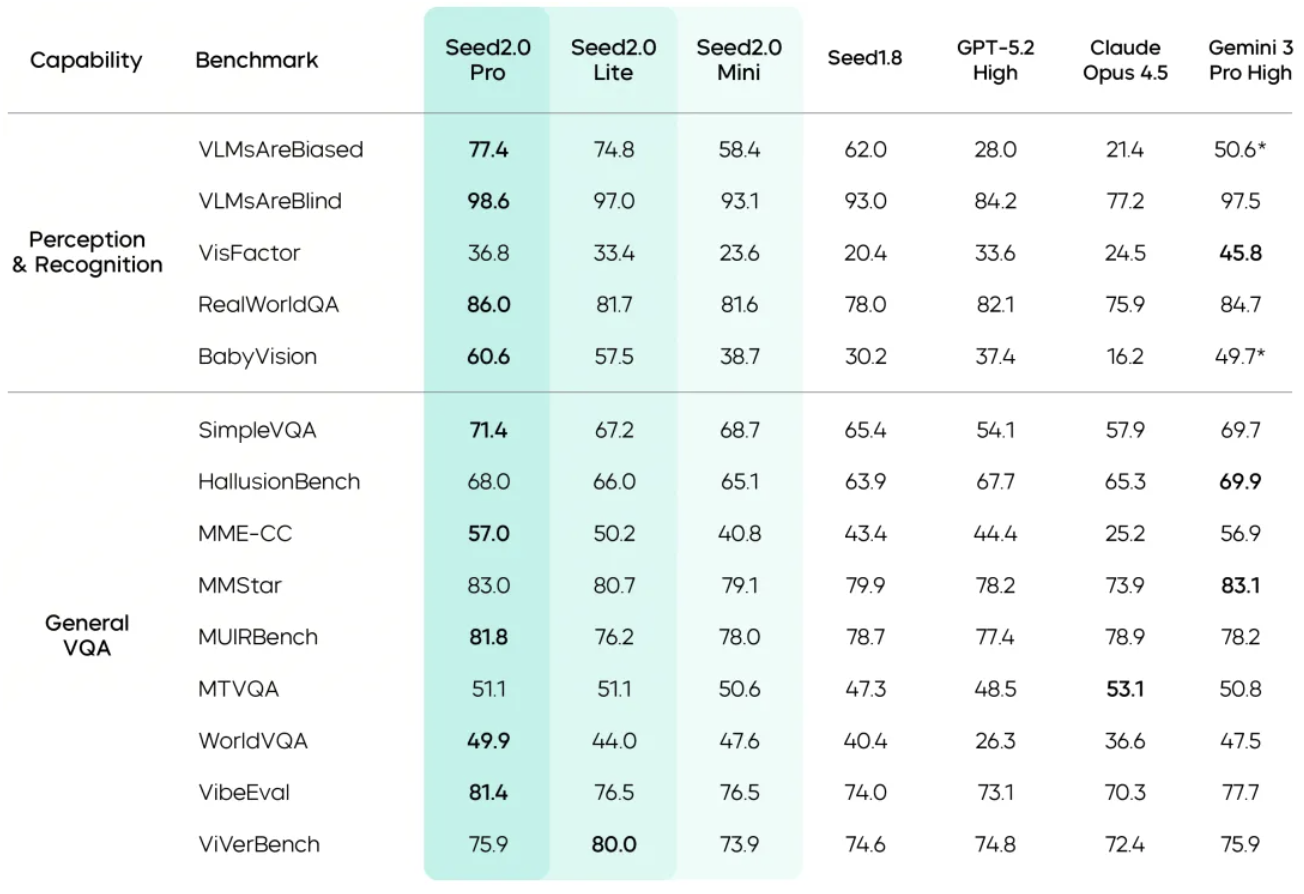

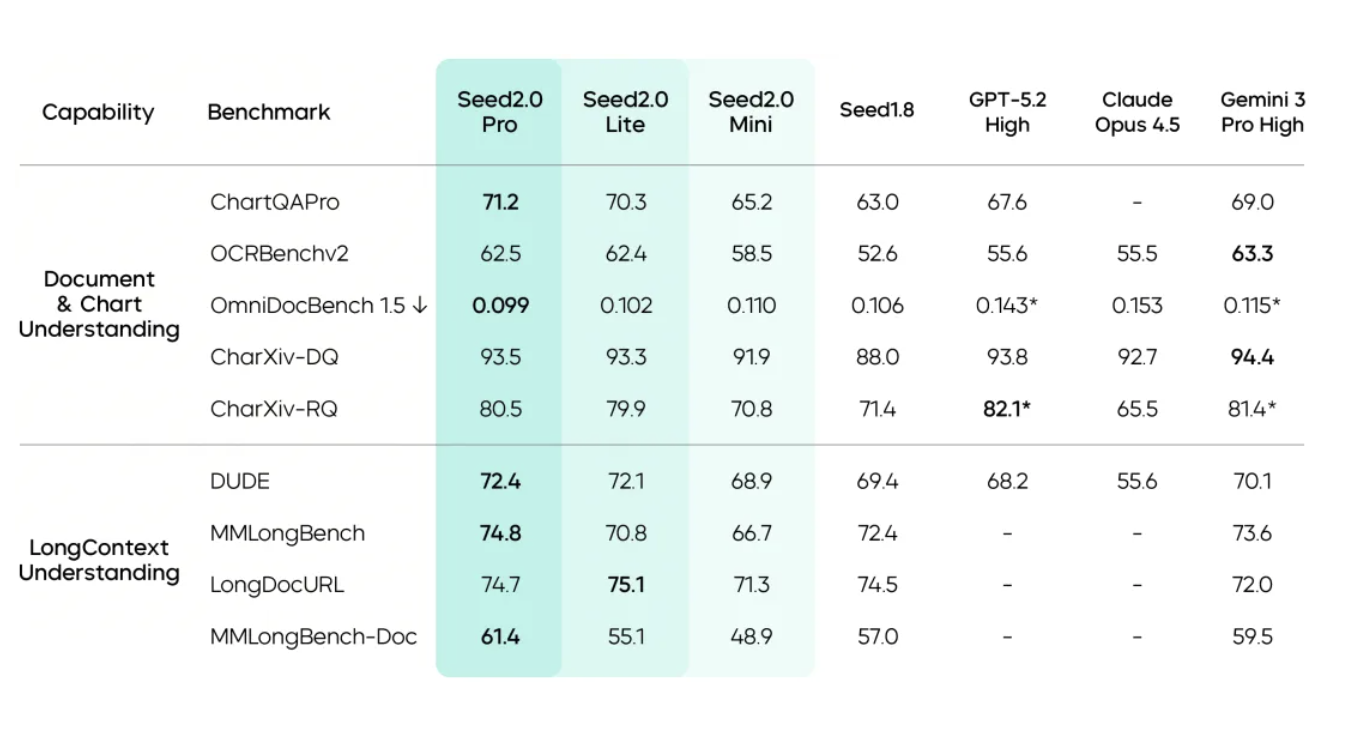

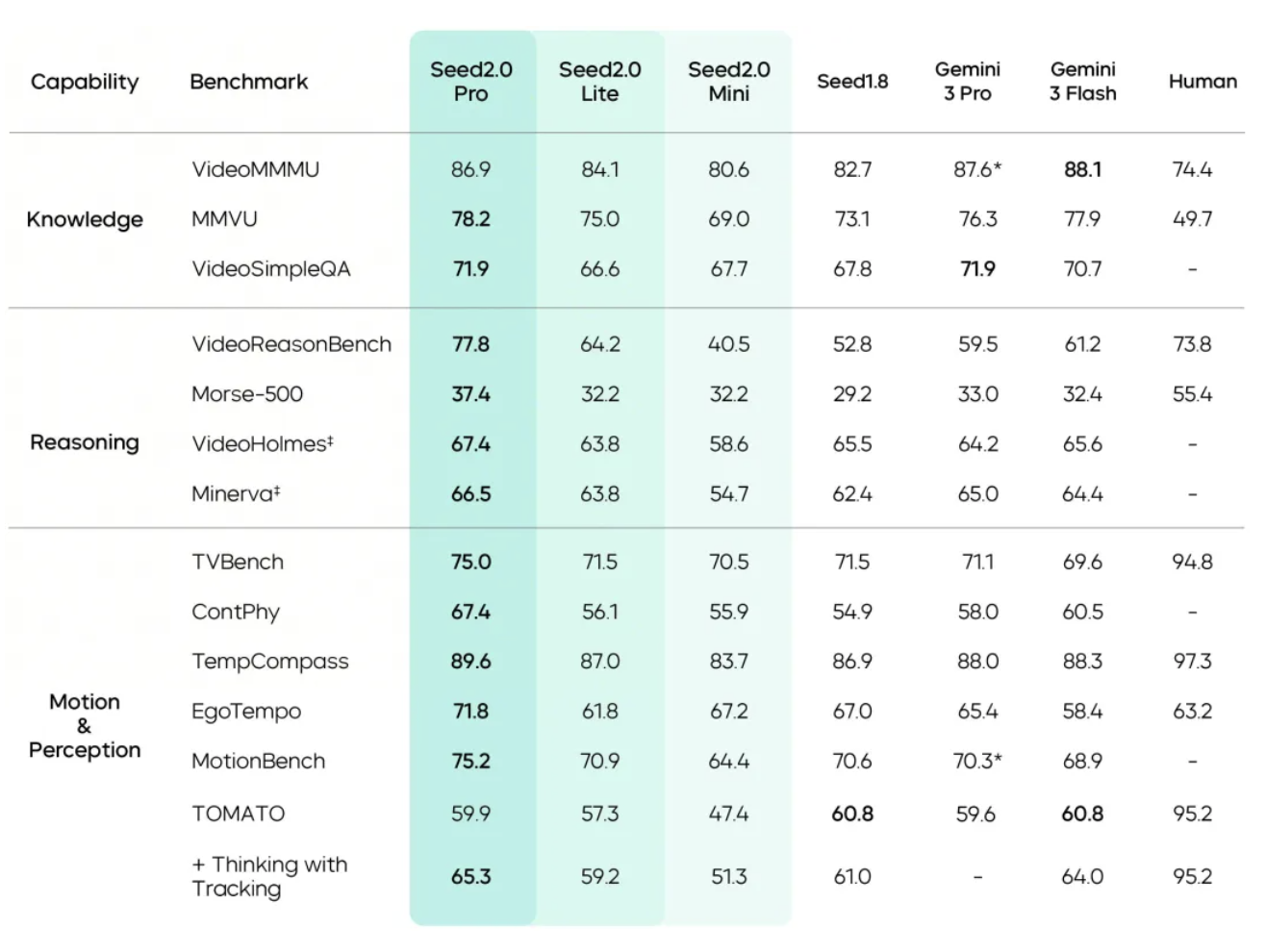

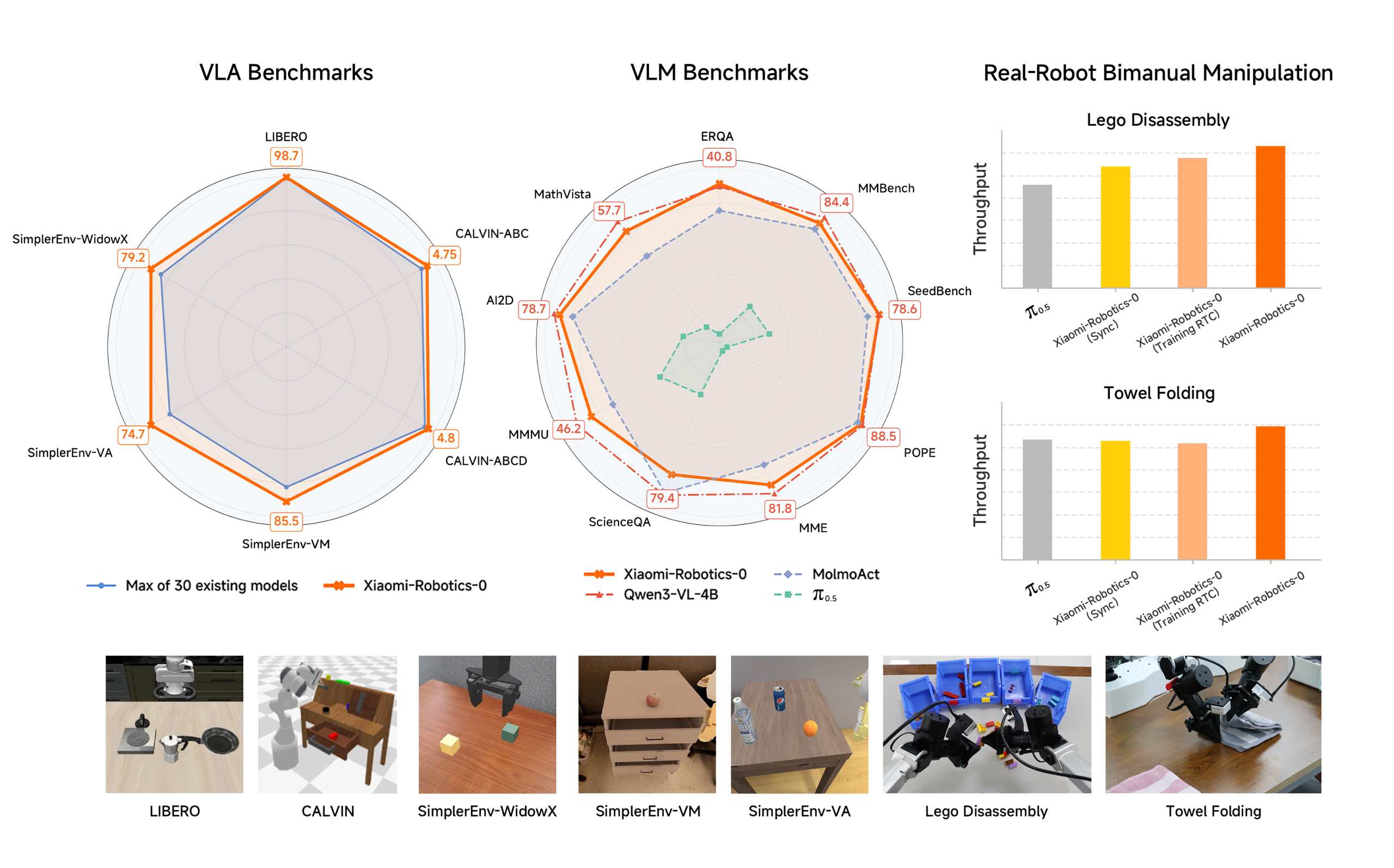

而随后发布的豆包大模型 2.0 系列在 VLMsAreBiased、OmniDocBench 等基准上均取得了业界最高分。

相关阅读:我用豆包大模型2.0手搓了macOS,Seedance 2.0后字节再送春节AI大礼

相关阅读:我用豆包大模型2.0手搓了macOS,Seedance 2.0后字节再送春节AI大礼

元宝在春节前更新了「元宝派」的群聊 AI 玩法,并在后续开启了「分 10 亿元现金红包」活动。

腾讯 2 月 18 日宣布,元宝的日活跃用户(DAU)超 5000 万,月活跃用户(MAU)已达 1.14 亿。

而在此前一天,腾讯发布的元宝分 10 亿元现金红包活动报告显示,元宝春节主会场累计抽奖次数超 36 亿次,用户通过「创作」栏完成 AI 任务超 10 亿次。

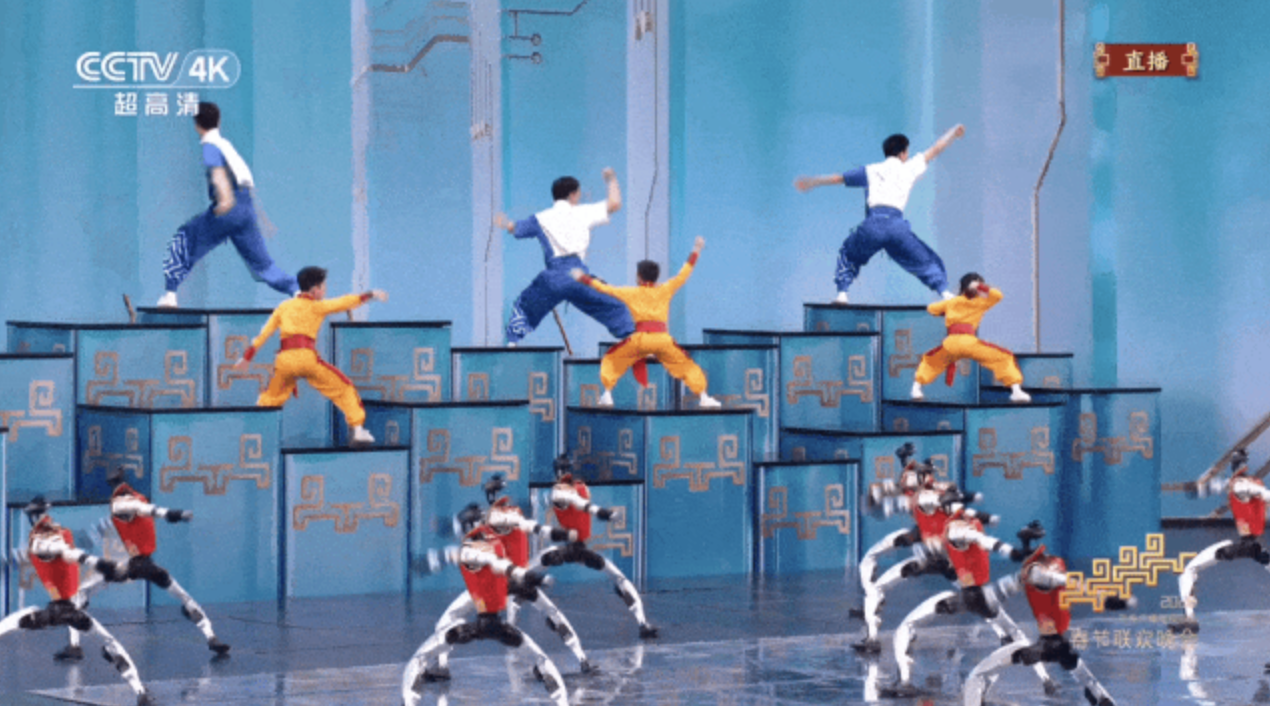

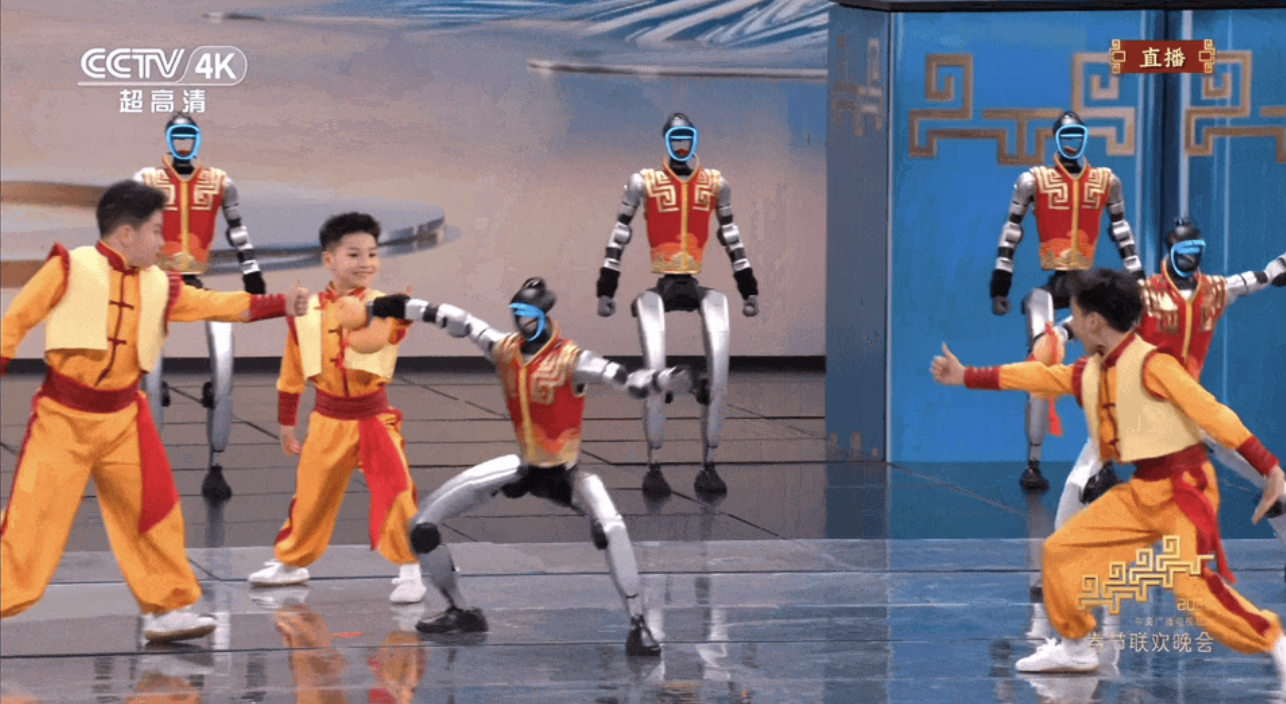

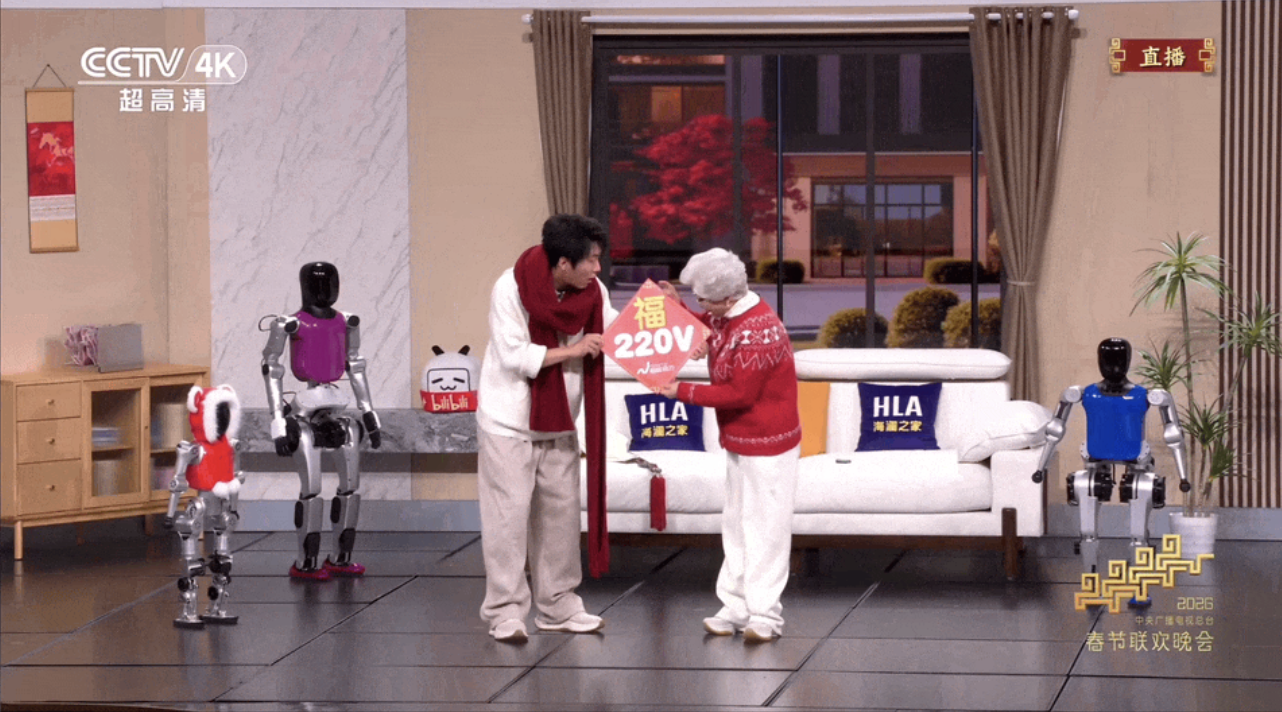

2026 年春晚见证了有史以来「机械智能最高」的一届:松延动力机器人、蔡明、豆包 AI 共同出演小品节目;宇树领演的武术类节目《武 BOT》、cosplay 美猴王;魔法原子的四足机器狗、轮式机器狗和机器熊猫亮相舞台。

同时 Seedance 2.0 被应用在了多个节目的视觉制作环节,包含开场舞《马上有奇迹》、舞蹈《丝路古韵》、歌曲《奔腾的海骝马》等等。

相关阅读:没想到,机器人第一个「取代」的领域是春晚

相关阅读:没想到,机器人第一个「取代」的领域是春晚

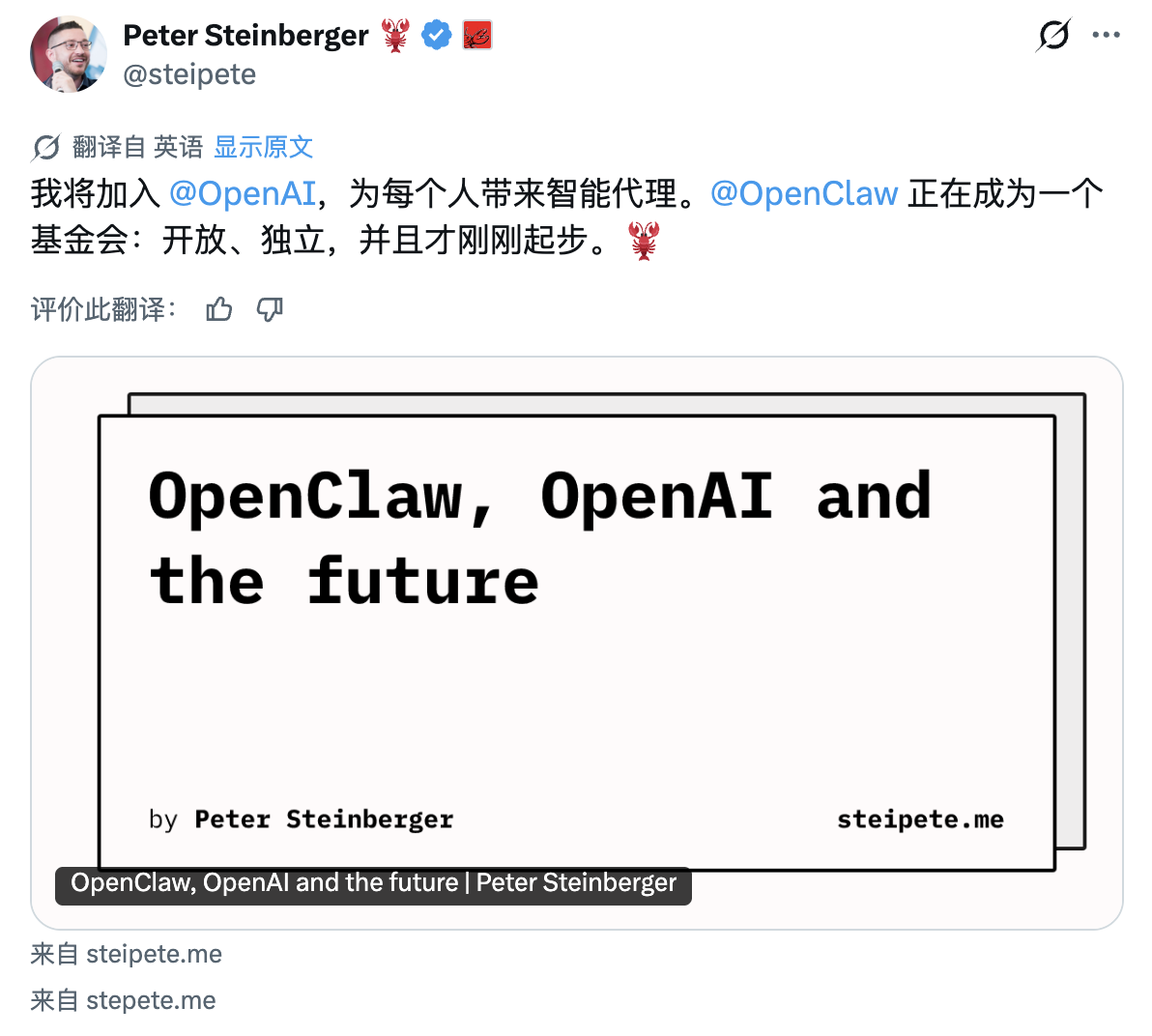

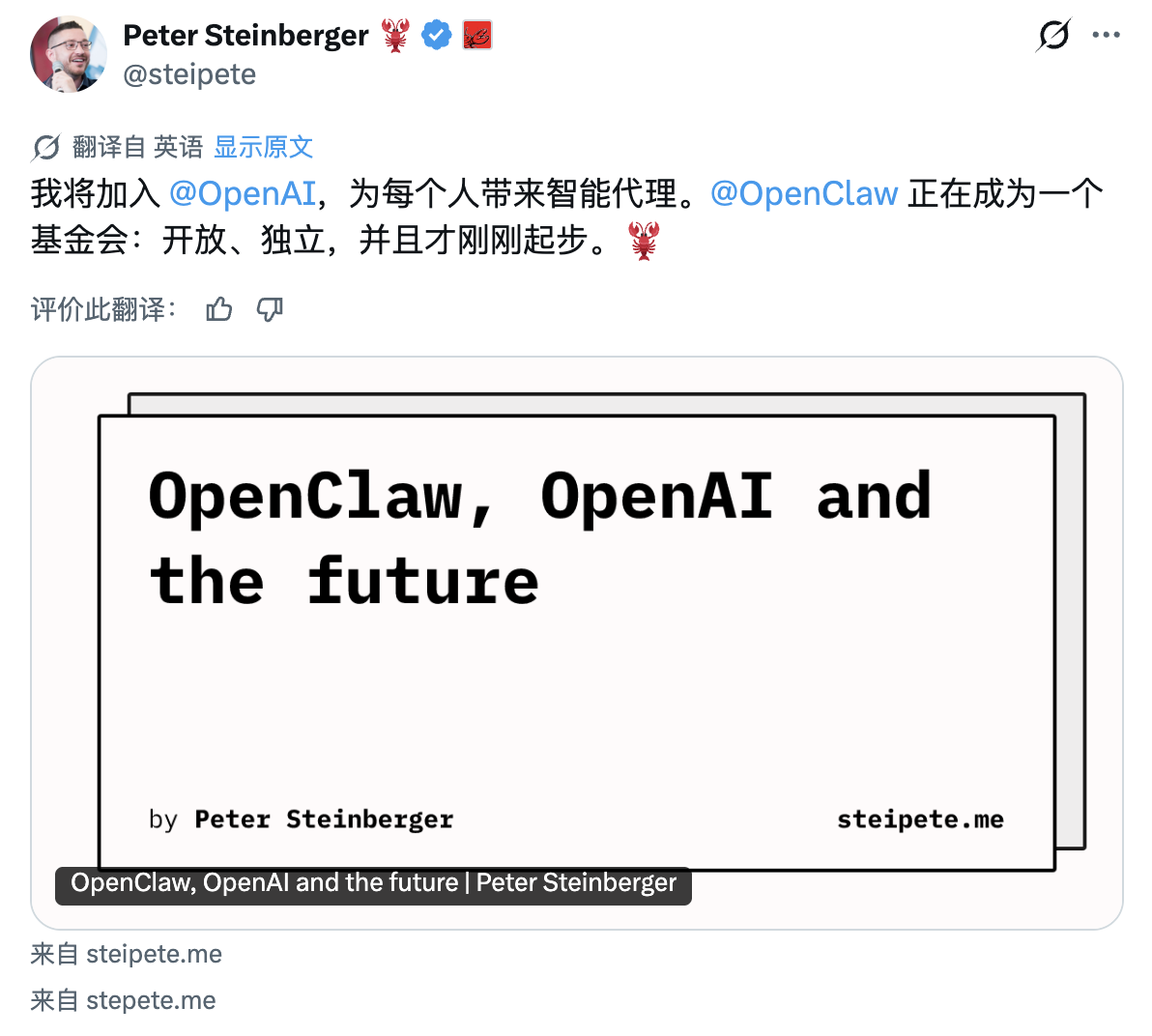

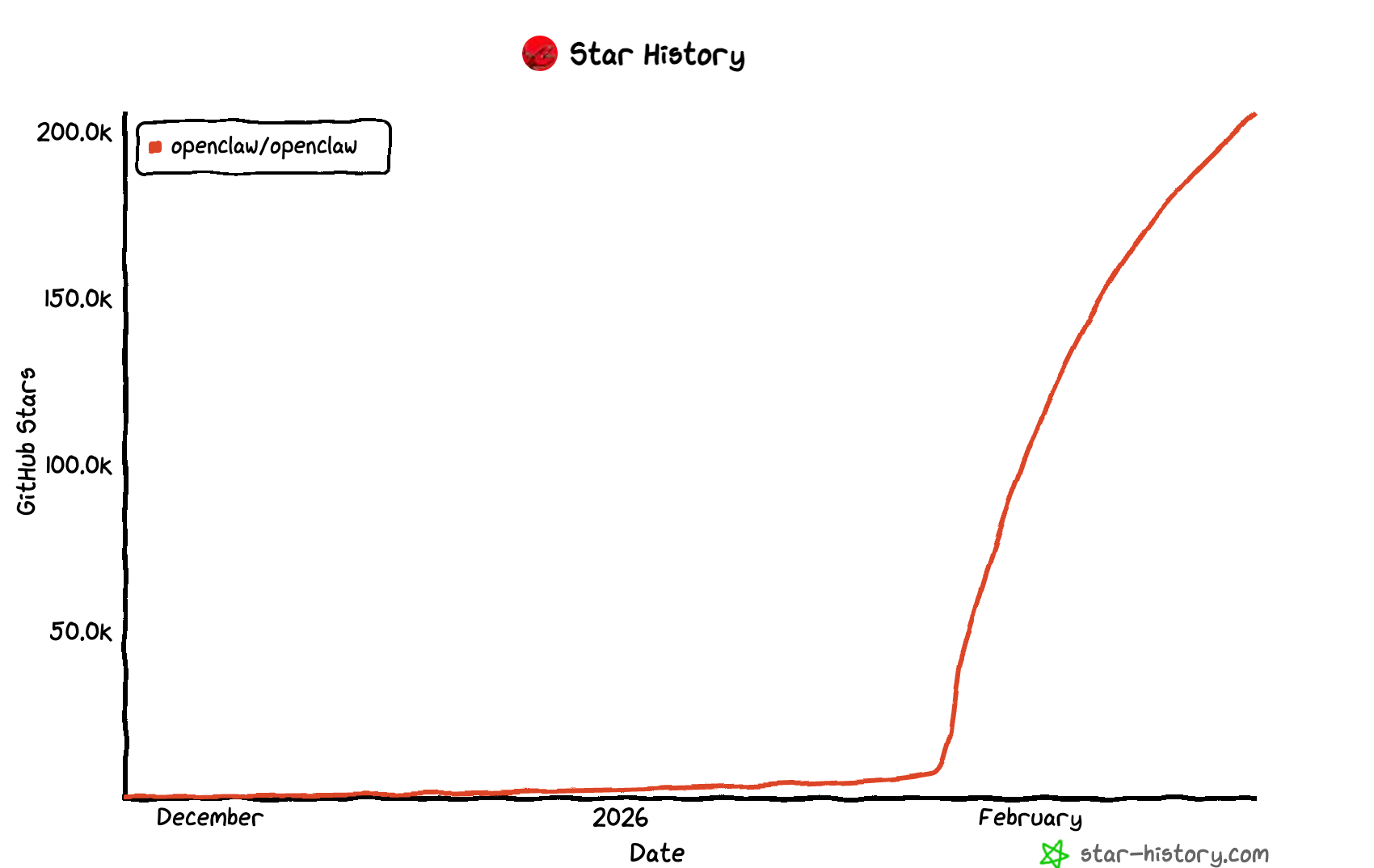

除夕当天(2 月 16 日),火爆全球的 AI 智能体搭建平台 OpenClaw 开发者 Peter Steinberger 官宣加入 OpenAI。

据悉,OpenAI 方面给出的谈判条件相当诱人——让他们在 OpenAI 负责个人智能体相关工作,顺便参与其他产品开发,甚至还在讨论成立一个基金会专门运营 OpenClaw 开源项目。

相关阅读:OpenClaw之父宣布加入OpenAI,小扎抢人失败

相关阅读:OpenClaw之父宣布加入OpenAI,小扎抢人失败

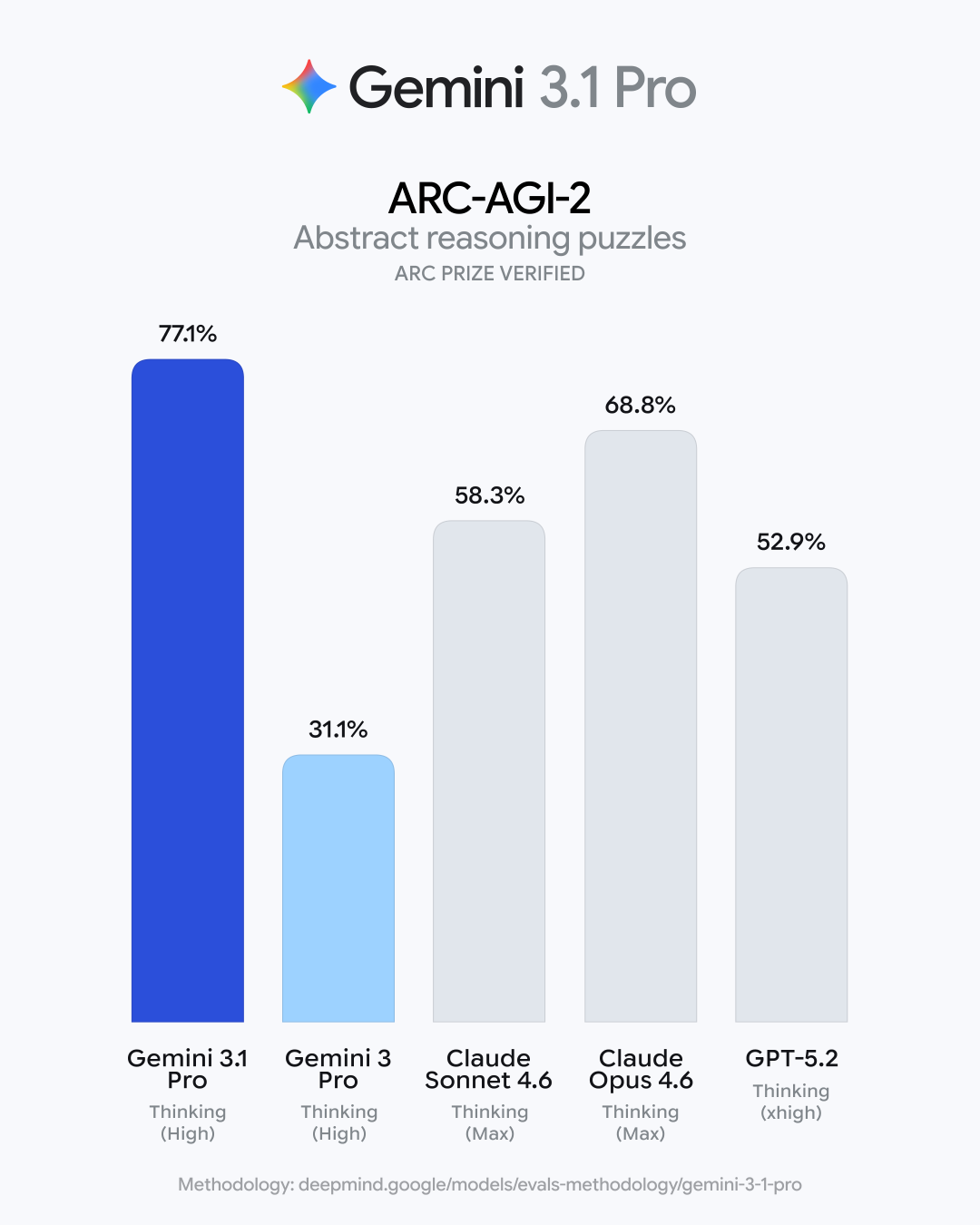

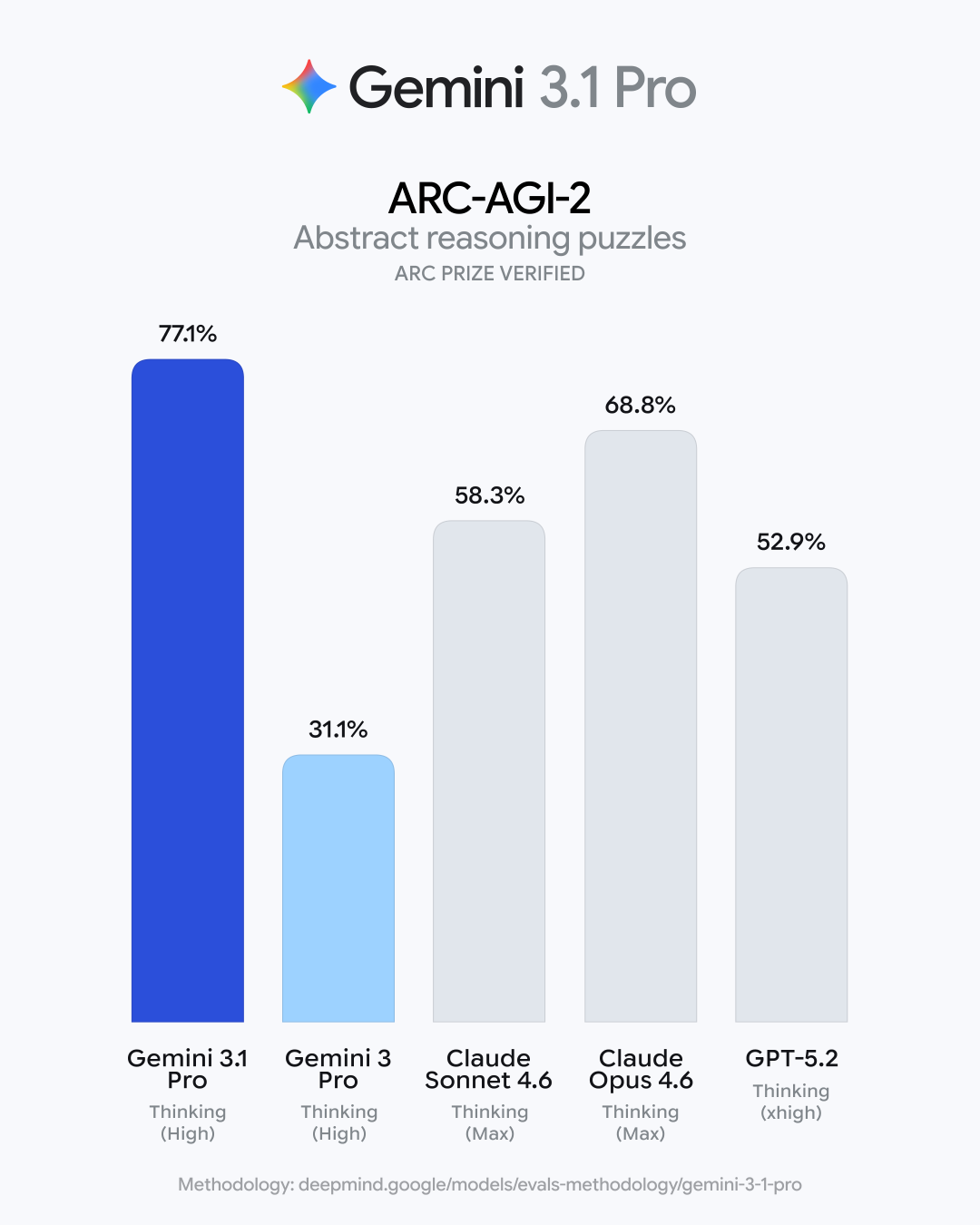

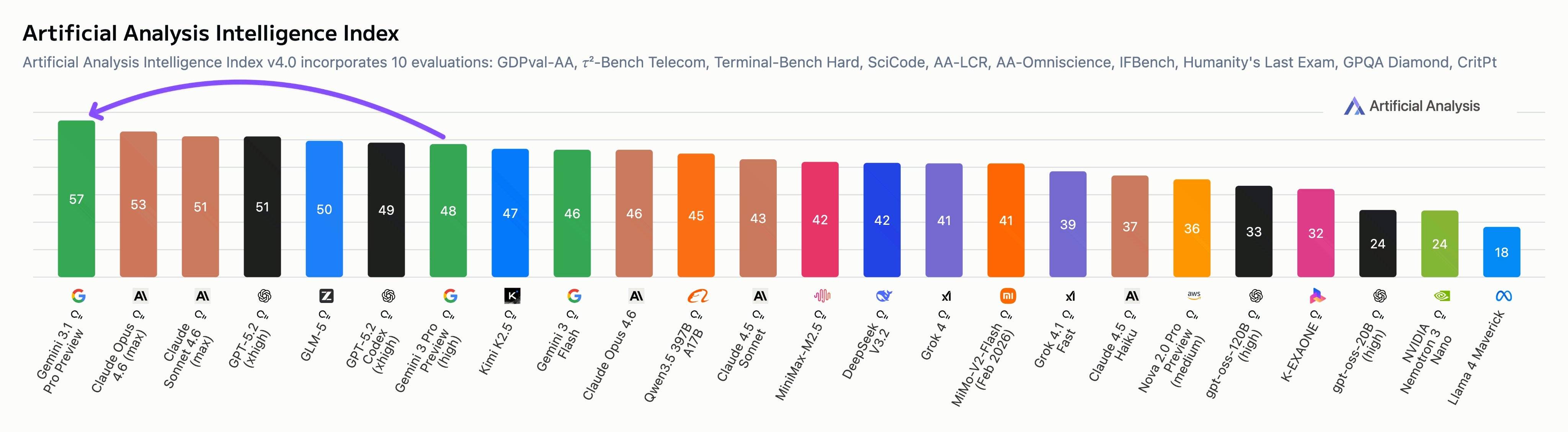

2 月 20 日,Google 正式公布了 Gemini 3.1 Pro 预览版。

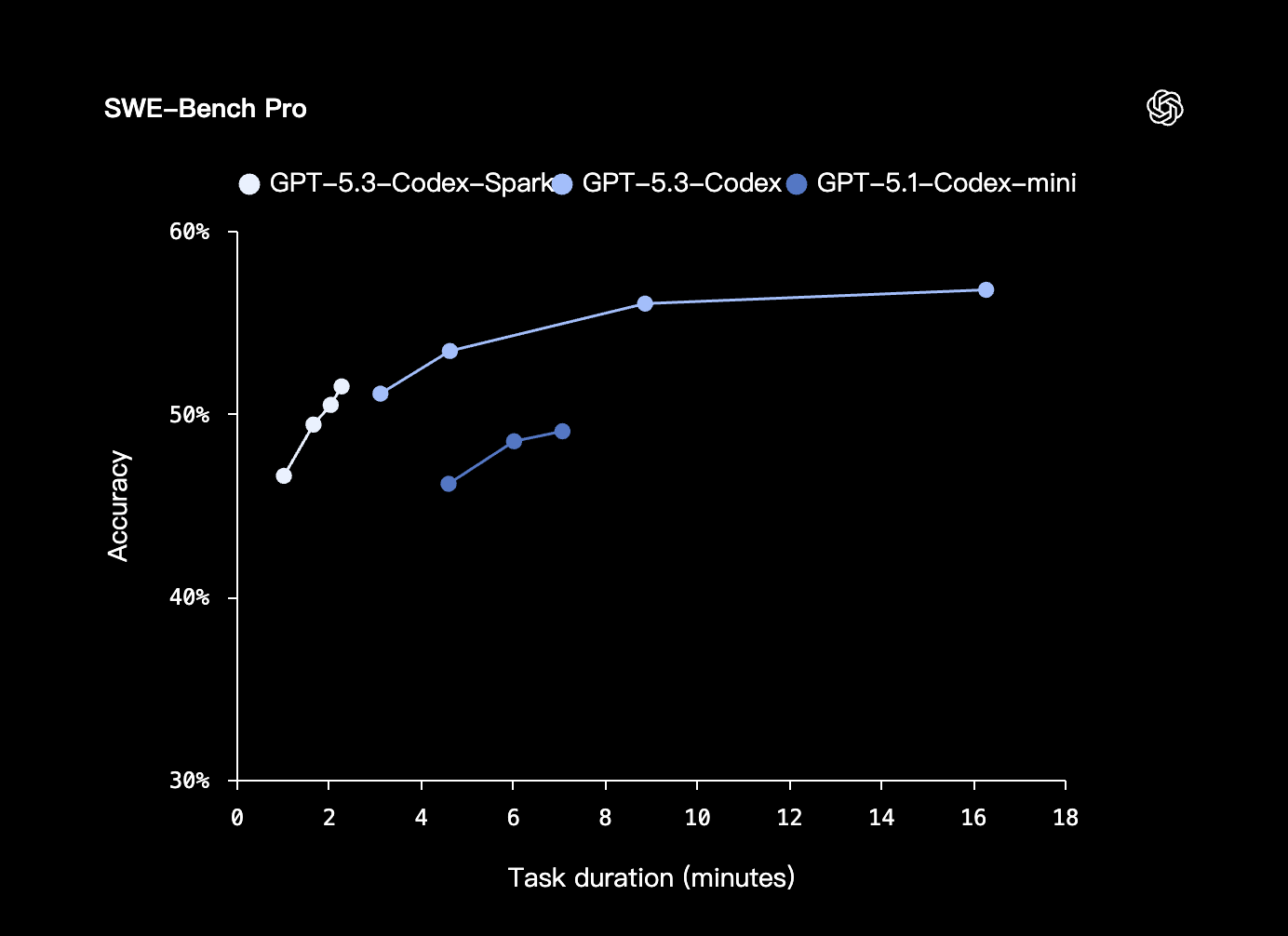

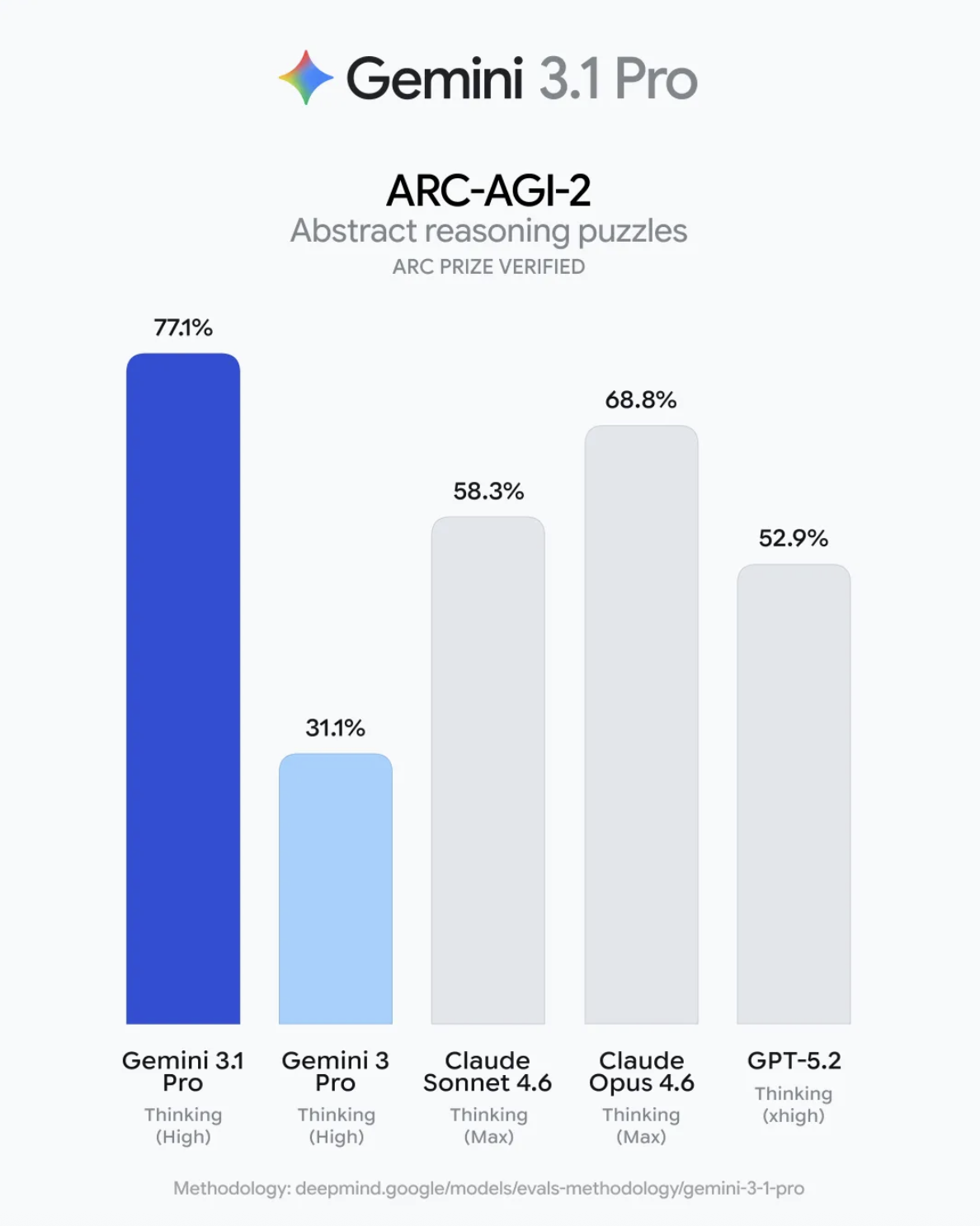

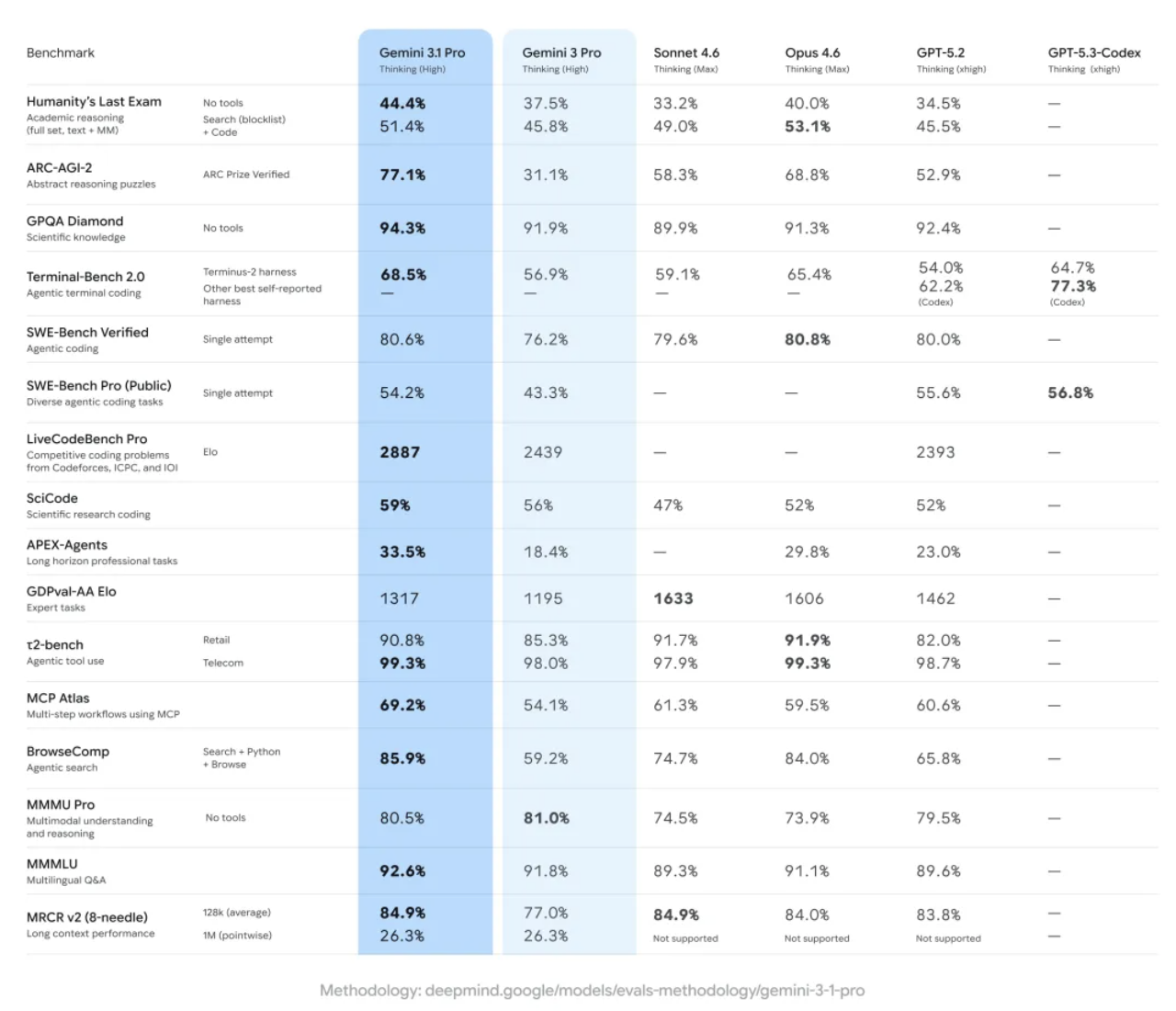

性能表现上,在测试模型解决全新逻辑模式能力的 ARC-AGI-2 基准中,Gemini 3.1 Pro 拿下 77.1%,是上代 3 Pro(31.1%)的两倍多,同时压过了 Anthropic 的 Opus 4.6(68.8%)和 OpenAI 的 GPT-5.2(52.9%)。

编程能力方面,竞争性编程基准 LiveCodeBench Pro 的 Elo 评分达到 2887,超过 3 Pro 的 2439 和 GPT-5.2 的 2393。SWE-Bench Verified 上,3.1 Pro 拿了 80.6%,和 Opus 4.6 的 80.8% 基本打平。

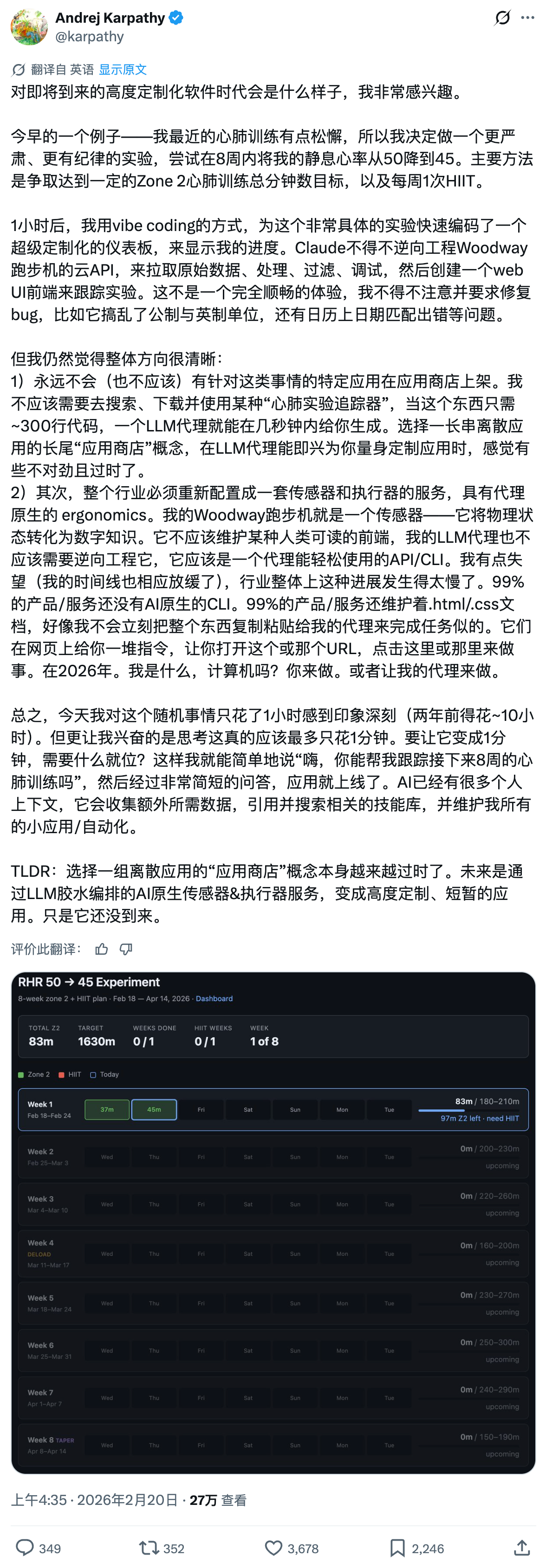

相关阅读:Gemini 3.1 Pro 发布!清华姚顺宇站台宣传,Karpathy:应用商店的时代结束了

相关阅读:Gemini 3.1 Pro 发布!清华姚顺宇站台宣传,Karpathy:应用商店的时代结束了

据澎湃新闻报道,在连续融资超 12 亿美元后,大模型独角兽月之暗面(Kimi)获得近一年大模型行业的最高融资金额,也创下国内公司从成立到晋级十角兽企业(估值超 100 亿美元)的最快晋级速度。

公开资料显示,此前字节估值突破百亿美元大关用时超 4 年,拼多多用时超 3 年,而 Kimi 从天使轮的 3 亿美元到估值过百,仅用两年多的时间,身价已翻了 30 多倍。

报道称,Kimi 旗下 K2.5 大模型发布不到一个月,Kimi 近 20 天累计收入已超过 2025 年全年总收入,增长主要受全球付费用户及 API 调用量大涨共同驱动,特别是海外付费用户保持高速增长,Kimi 海外收入已超国内。

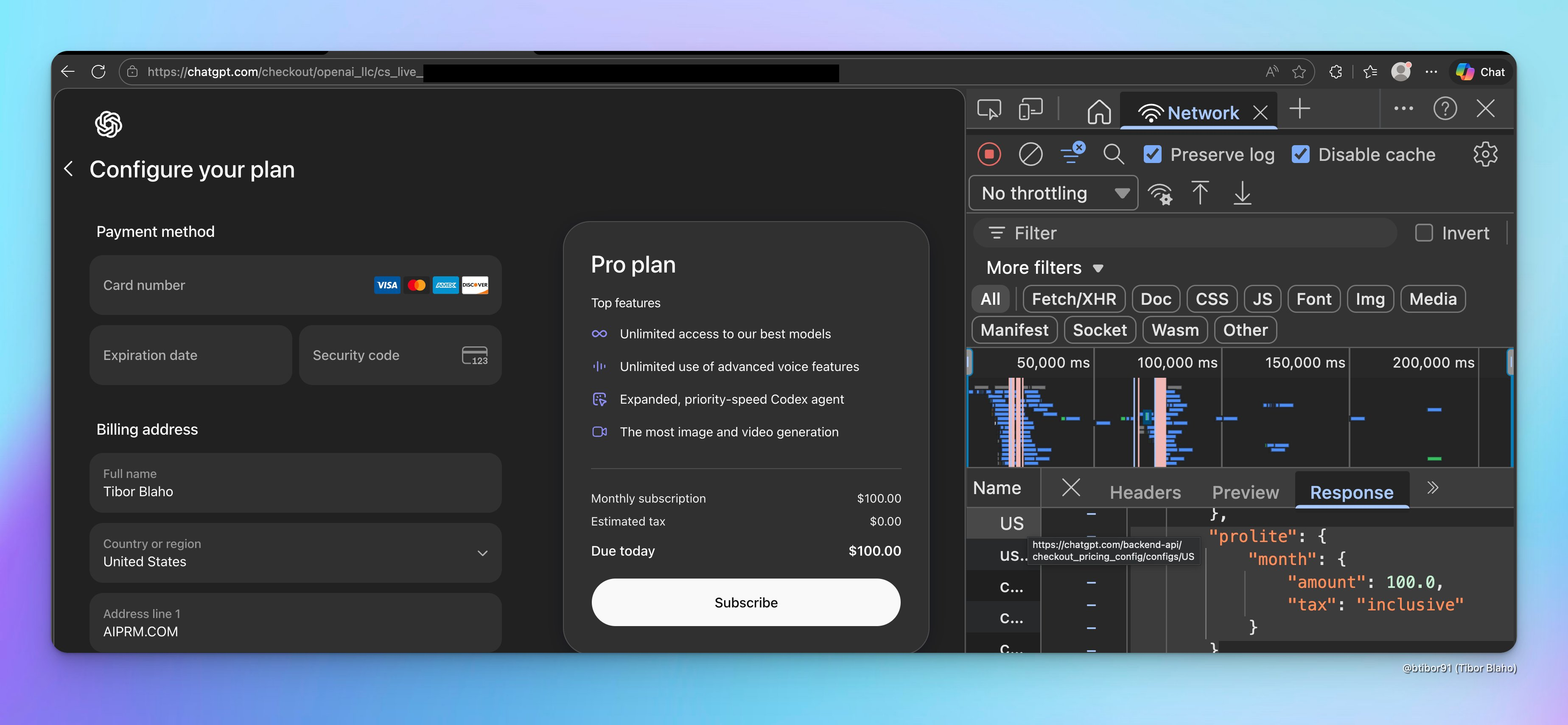

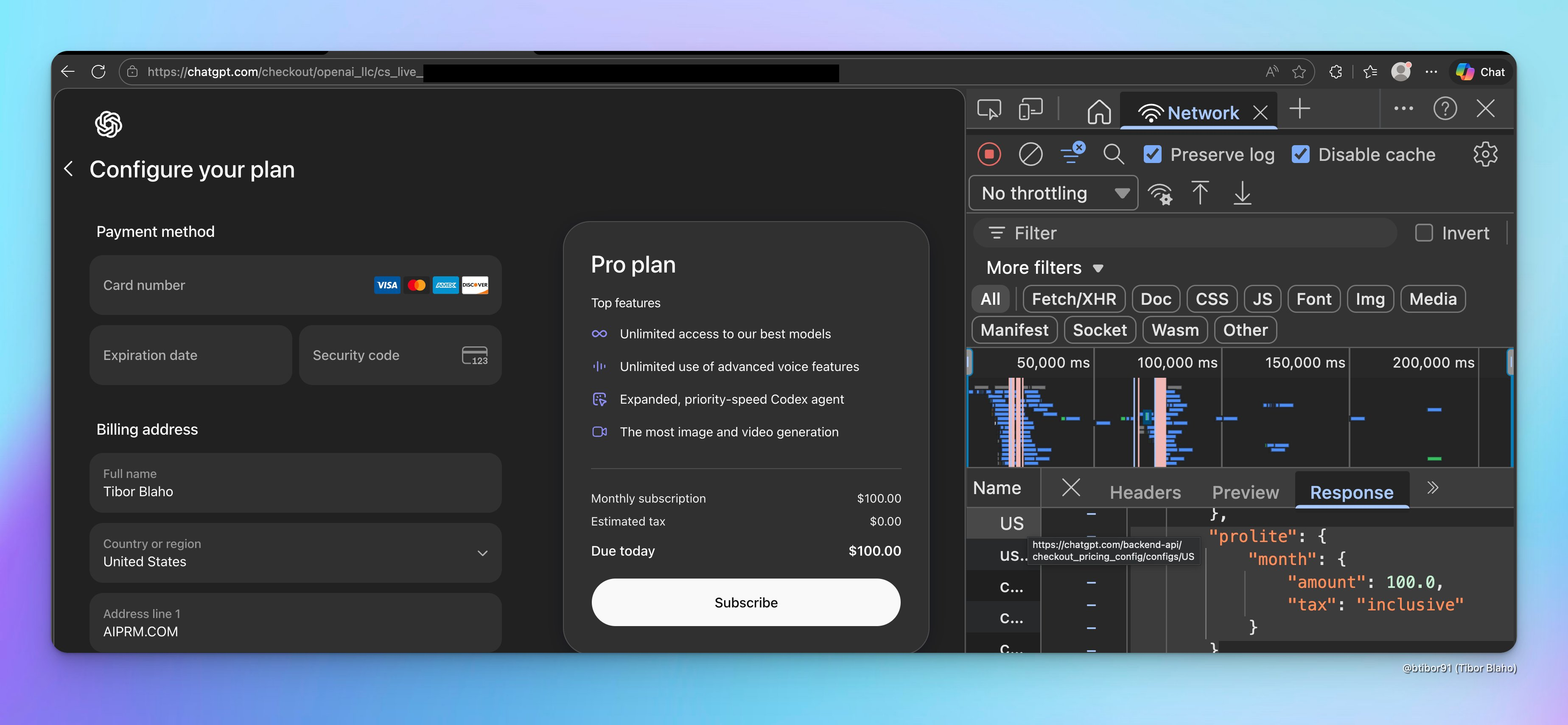

- OpenAI 将加推 ChatGPT Pro Lite 版本

据博主「Tibor Blaho」2 月 21 日消息,OpenAI 将会在 ChatGPT 中加推一个 Pro Lite 的订阅套餐,价格为 100 美元/月(约合人民币 690 元)。

从曝光的信息来看,Pro Lite 可能提供相当于 Plus 版本 3~5 倍的深度思考模型使用配额,但预计不会包含 Pro 版本专属的专业模式。

- 英伟达将对 OpenAI 完成 300 亿美元投资

据《金融时报》消息,英伟达正在与 OpenAI 进行最后阶段的谈判,投资金额达 300 亿美元(约合人民币 2072 亿元)。

知情人士介绍,这笔 300 亿美元的股权投资是更大规模融资的一部分,该融资有望筹集超过 1000 亿美元,并将 OpenAI 估值提高到 7300 亿美元,不包括新资金。

值得一提的是,相关人士还补充表示,OpenAI 将将其大部分新资本重新投资于英伟达硬件,但两家公司不会推进他们于 9 月宣布的 1000 亿美元多年期投资合作计划。

根据此前的 1000 亿美元协议条款显示,随着 OpenAI 对计算能力需求的增长,英伟达将分十年投入十次 100 亿美元,以换取该人工智能初创公司的重要股份。

宇树《武 BOT》续集上线

昨日,宇树科技发布「宇树武 BOT 天坛祈福」视频,并展示了旗下 G1 机器人集群演示。

值得一提的是,今年马年春晚上,宇树则采用数十台 G1 机器人实现了全球首个人形机器人集群全自助工服表演,并创下多项世界第一。

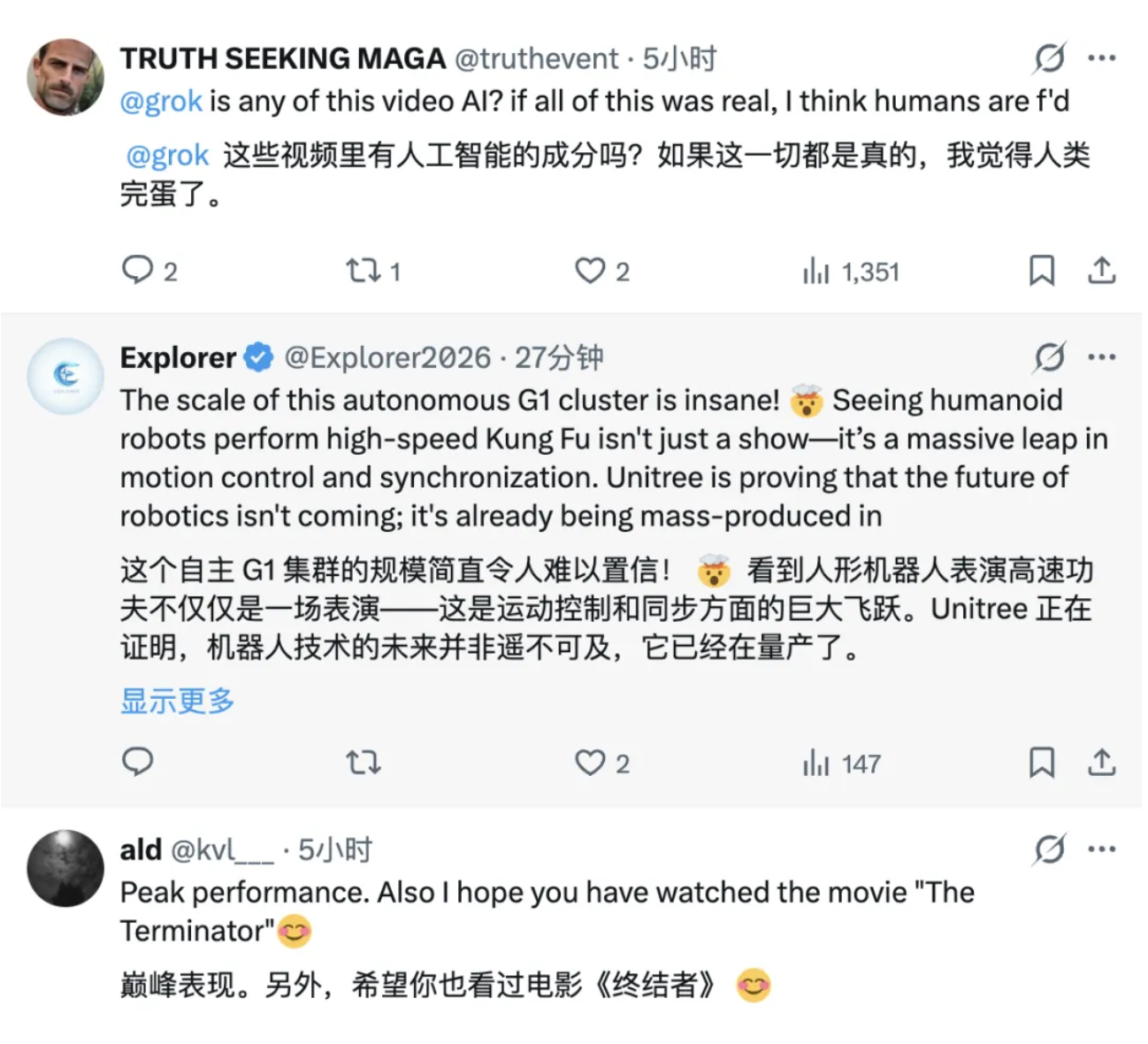

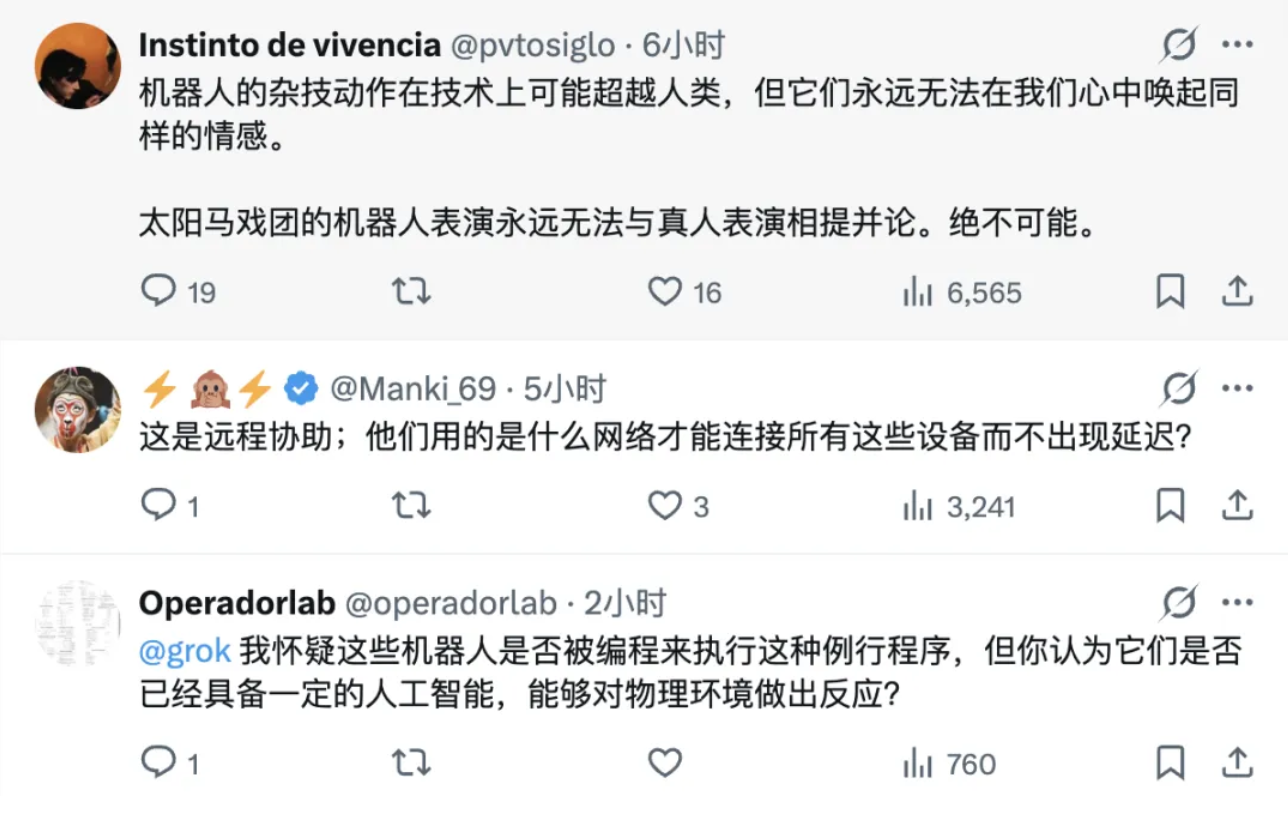

相关阅读:春晚机器人炸翻外网!老外逐帧研究真假:直呼 amazing

相关阅读:春晚机器人炸翻外网!老外逐帧研究真假:直呼 amazing

在接受央视春晚的采访时,王兴兴还独家揭秘了《武 BOT》的「练功秘籍」。报道称,为了这的两项,春晚节目组和宇树科技的团队一同打磨了多个机器人「全球首创」动作,如「连续花式翻桌跑酷」「Airflare 大回旋七周半」等。

王兴兴还介绍称,那个让人捏把汗的弹射起飞,其实是让人形机器人跳上定制的弹射器,然后就可以「跳」到 2 至 3 米高,并在空中完成正空翻及侧空翻动作后平稳落地。

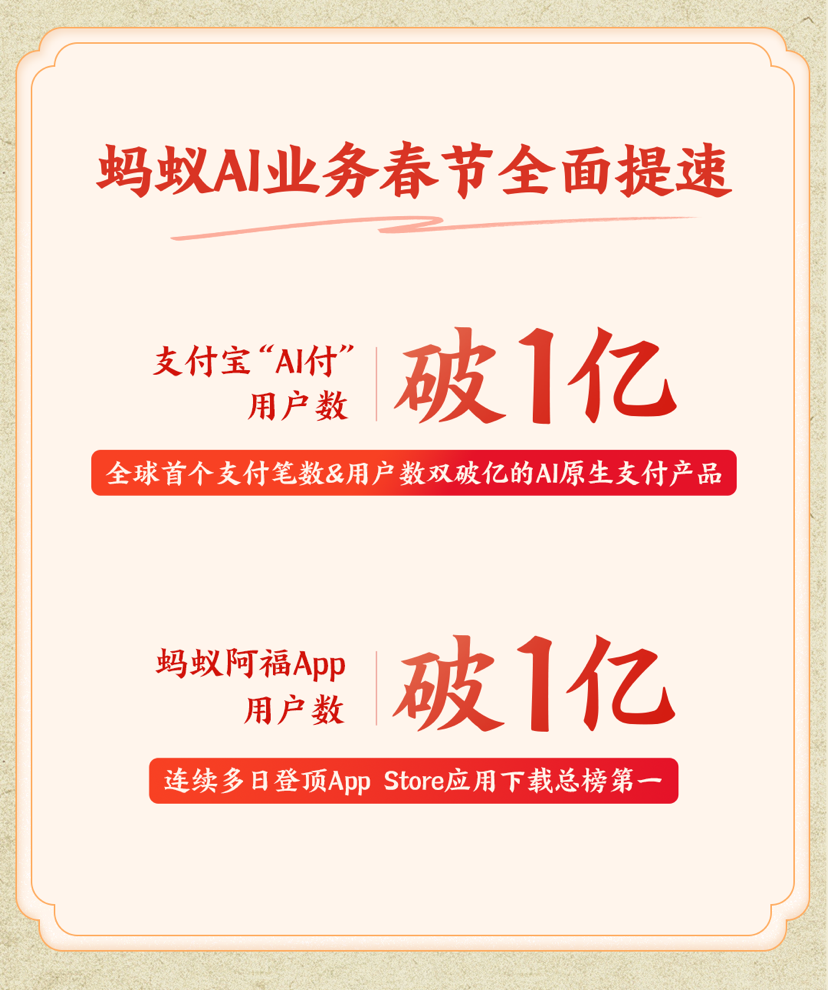

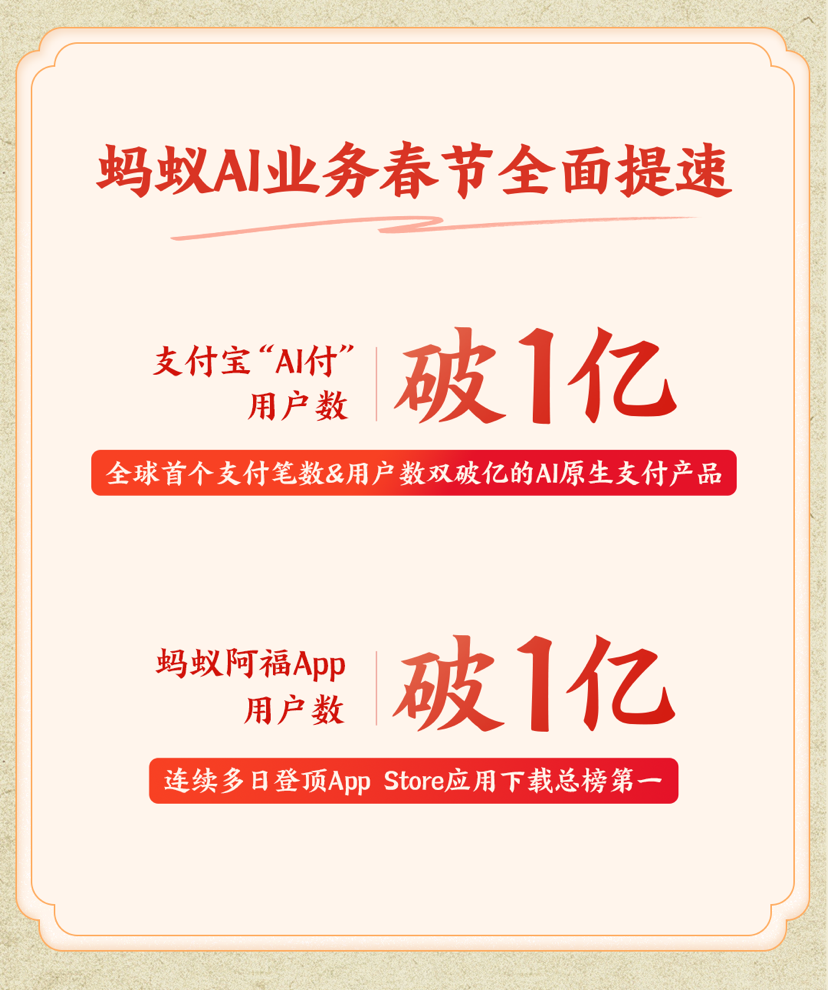

蚂蚁阿福 APP、支付宝「AI 付」用户数双破亿

马年大年初七,蚂蚁集团披露春节假期实战数据,核心 AI 业务实现全面爆发:

支付宝「AI 付」用户数突破 1 亿,蚂蚁阿福 APP 的总用户数也突破 1 亿大关。

在 AI 技术进入大规模应用的第一个春节,蚂蚁凭借在支付与健康领域的表现,在春节 AI 大战中实现了差异化突围。

在 AI 原生支付上,随着 AI 技术深入日常消费场景,支付宝「AI 付」在春节期间迎来爆发。

数据显示,继 2 月 12 日支付笔数突破 1.2 亿笔后,用户数也正式超过 1 亿。至此,支付宝「AI 付」成为全球首个支付笔数与用户人数双双破亿的 AI 原生支付产品,标志着该产品正式进入大规模商用阶段。

在独立 AI 健康应用上,「蚂蚁阿福」通过「健康福」活动及亮相央视马年春晚,迅速进入国民视野并引发广泛关注。

最新数据显示,蚂蚁阿福独立 APP 的总用户数已迅速超过 1 亿,成为全球第一大健康 AI App。春节假期,返乡青年教家人用阿福的热潮,推动阿福 App 下载量持续飙升,连续多天登顶苹果 App Store 应用下载总榜第一。

值得一提的是,蚂蚁阿福 App 的春节新增用户中,52% 来自三线及以下城市。

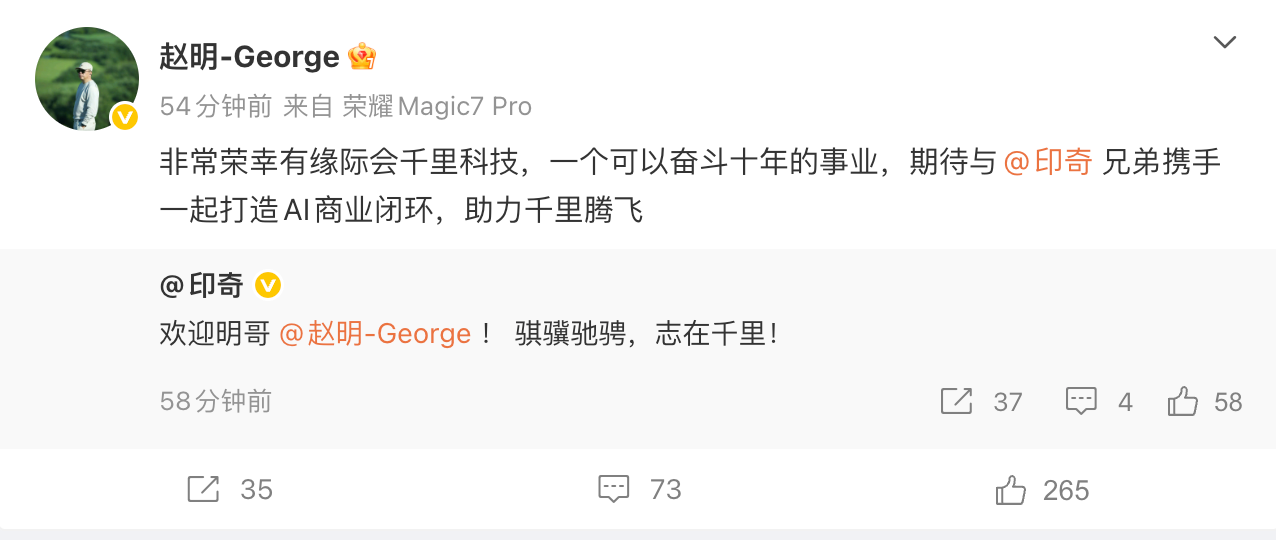

荣耀将推出首款人形机器人

据《科创板日报》获悉,荣耀将在 2026 年巴塞罗那移动通信展(2026 MWC)期间推出其首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。

据新华网此前消息,去年 5 月的荣耀 400 系列发布会上,荣耀 CEO 李健宣布进军机器人产业,讲述了员工与机器人研发的幕后故事,并透露其研发的机器人跑步速度已达 4m/s,并打破之前行业纪录。

值得一提的是,荣耀还在去年公布了其 ROBOT Phone 项目的展示。该产品号称「AI 大脑+机器人行动力+极致影像」,拥有一枚可翻折以及多角度旋转的云台相机。

特斯拉无线充电技术获批

美国联邦通信委员会(FCC)正式批准了特斯拉在其 CyberCab 车型上部署超宽带(UWB)技术,用于无线充电系统的高精度定位。

根据 FCC 披露的文件,这套系统被定义为一种脉冲式 UWB 无线电装置,通过车载与地面充电板各自搭载的 UWB 收发器建立点对点通信链路。

当车辆驶近充电区域时,系统可实时追踪其空间位置,引导 CyberCab 精准停靠至充电效率最高的对准点。

值得注意的是,特斯拉设计的 UWB 信号仅在车辆靠近充电板的瞬间短暂激活,且主要在车身与地面之间的近场空间内传播。

这种低功耗、短时、定向的通信策略,既保障了定位精度,又有效规避了对周边电子设备的潜在干扰。

特斯拉特别强调,信号在非工作状态下完全关闭,且车身结构本身也起到屏蔽作用,进一步降低电磁泄露风险。

尽管无线充电技术已获监管许可,目前曝光的 CyberCab 原型车仍连接着传统的特斯拉超级充电桩。

推测量产初期的车型很可能同时兼容无线充电与现有超充网络——前者代表未来体验,后者确保当下实用性。

亚马逊否认「AI 导致 AWS 停机 13 小时」

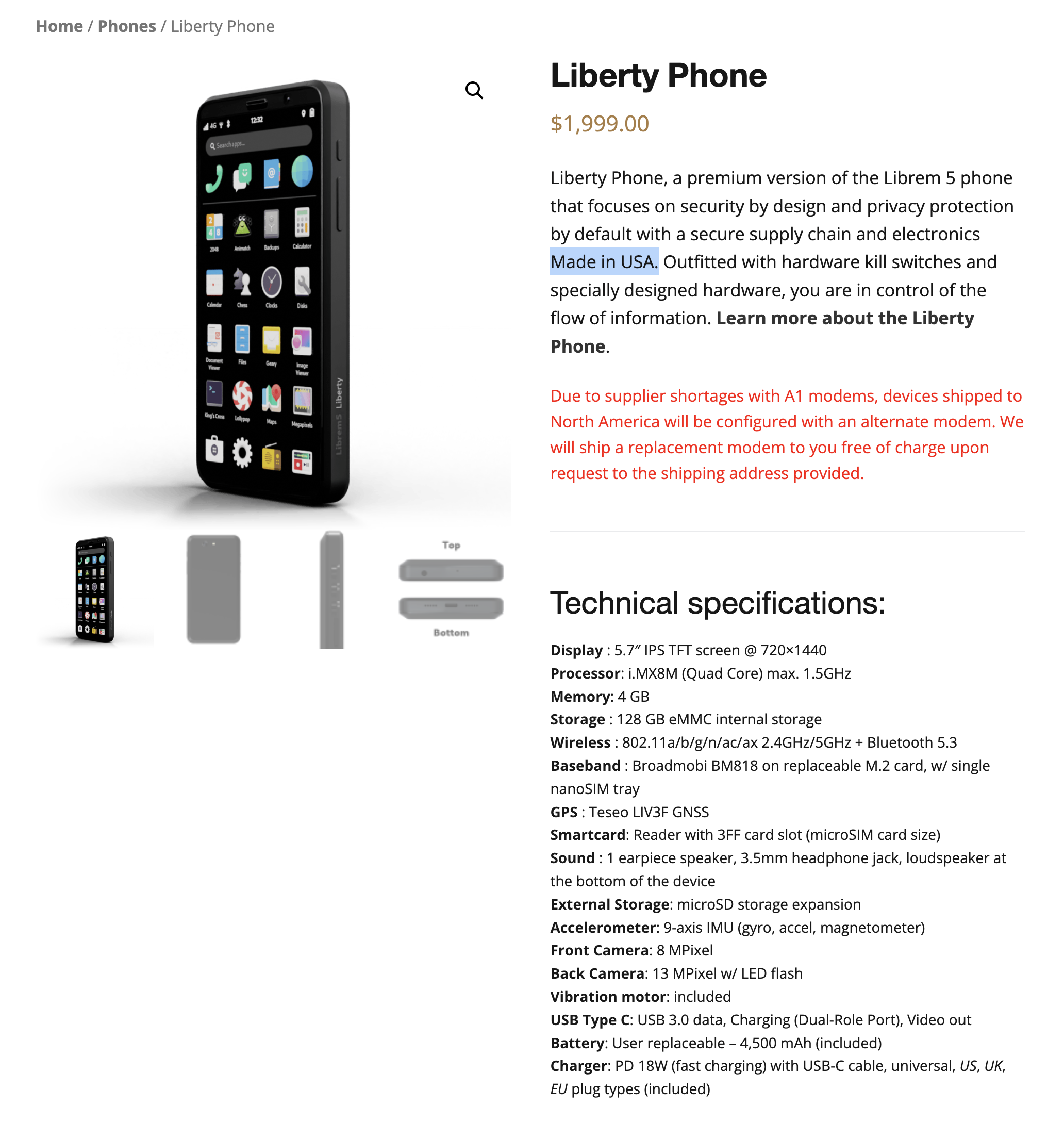

近期,《金融时报》援引知情人士消息称,在去年 12 月中旬,亚马逊的 AI 编程助手「Kiro」在被允许进行修改时,判断最佳的操作方案是「删除并重建环境」,从而导致了 AWS 系统长达 13 小时的中断。

其中多名亚马逊员工还向该媒体透露,这是近几个月来 AI 工具第二次卷入服务中断事件,并有高级员工称这些宕机「虽小但完全是可以预见的」。

对此,亚马逊在一篇题为《纠正金融时报关于 AWS、Kiro 和 AI 的报道》的官方博客文章中予以了强烈否认。

其中亚马逊承认去年 12 月在一个特定区域的一项单一服务确实出现了中断。但这完全是由于配置访问控制时的「用户失误(角色配置错误)」造成的,并非 AI 工具本身的缺陷。

亚马逊强调,这类问题在任何开发者工具(无论是否基于 AI)或手动操作中都可能发生。

亚马逊在博客中直言,《金融时报》关于发生第二次 AWS 宕机事件的说法「完全错误」。

AWS 发言人随后还向 GeekWire 澄清称,报道中提到的第二次事件并未发生在 AWS 业务内部,而是亚马逊的其他部门,因此媒体的报道在此点上是错误的。

亚马逊表示,事件发生后已实施了多项新的保护措施,包括强制要求对生产环境的访问进行人工同行评审。

奥特曼:人类吃 20 年饭不如训练 AI

奥特曼:人类吃 20 年饭不如训练 AI

近期,在印度 Express Adda 的论坛上,Sam Altman 聊了很多 AI 话题,从 AGI 到中美 AI 竞争,再到数据中心用水问题。

相关阅读:奥特曼:人类吃 20 年饭不如训练 AI,全网炸了,网友:你再说一遍?

相关阅读:奥特曼:人类吃 20 年饭不如训练 AI,全网炸了,网友:你再说一遍?

在这次活动中,Altman 以轻松的幽默与观众互动,讨论了 AI 发展的各个方面。他表示:「AI 已经从能够做高中数学发展到推动人类知识的边界。」

Altman 认为,人工智能对工作的影响很难预测。「我喜欢读科技史。在工业革命时期,人们曾对工作感到恐慌,而他们惊人地错了。变革不会像社会上某些人预测的那样快。但最终人们会找到新的工作,」他说。

而整个讨论中,最火的那段是 Altman 回应 AI 能耗批评时说的:「人们总谈训练 AI 模型需要多少能源……但训练人类也需要大量能源,得花 20 年时间,消耗那么多食物,才能变聪明。」

但简单来说,Altman 觉得大家批评 AI 时,总拿「训练模型」的总能耗和人类「回答一个问题」的瞬间能耗比,这不公平。在他看来,AI 不是能源杀手,而是未来文明的必需品,就像电灯发明时也有人担心蜡烛业失业一样。

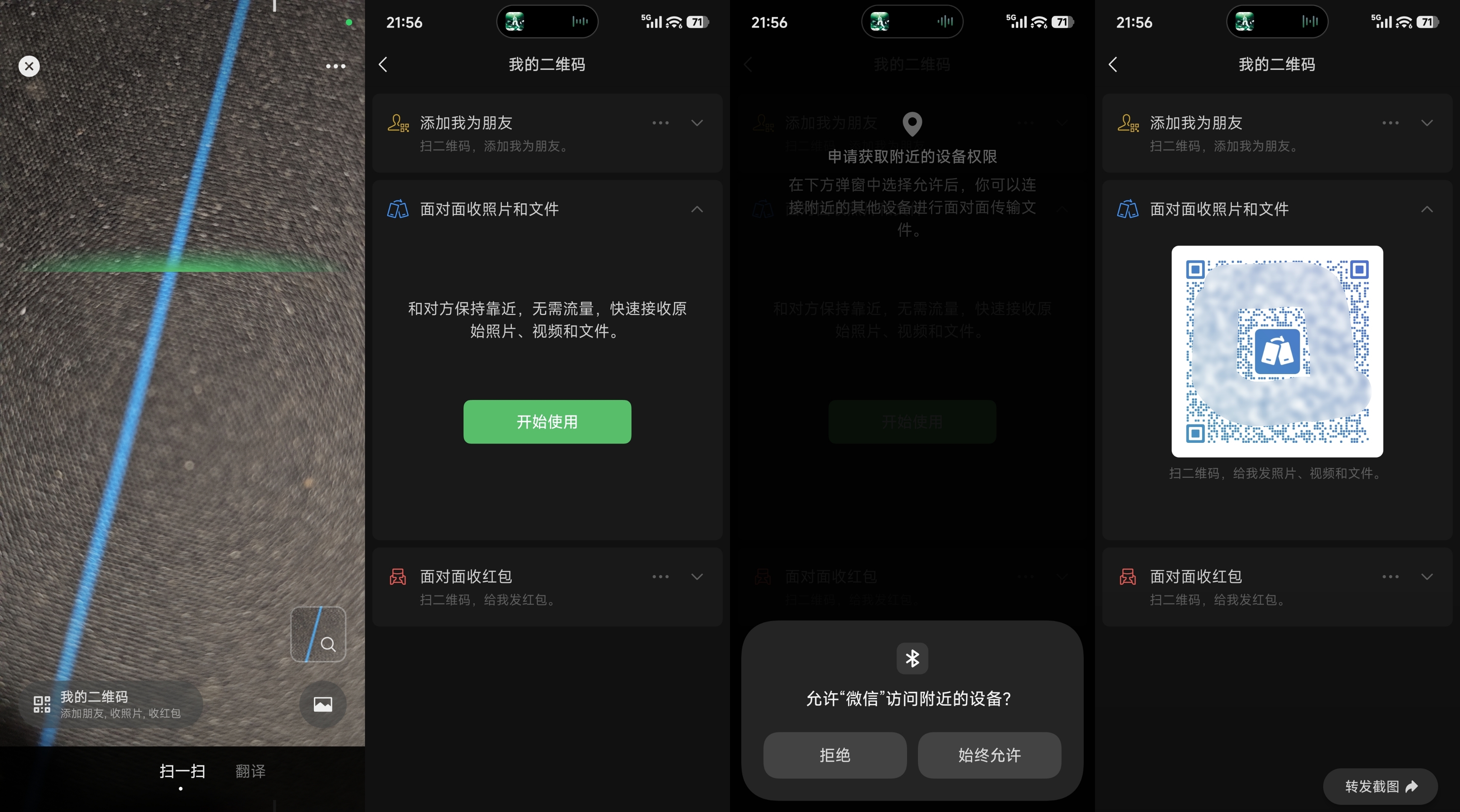

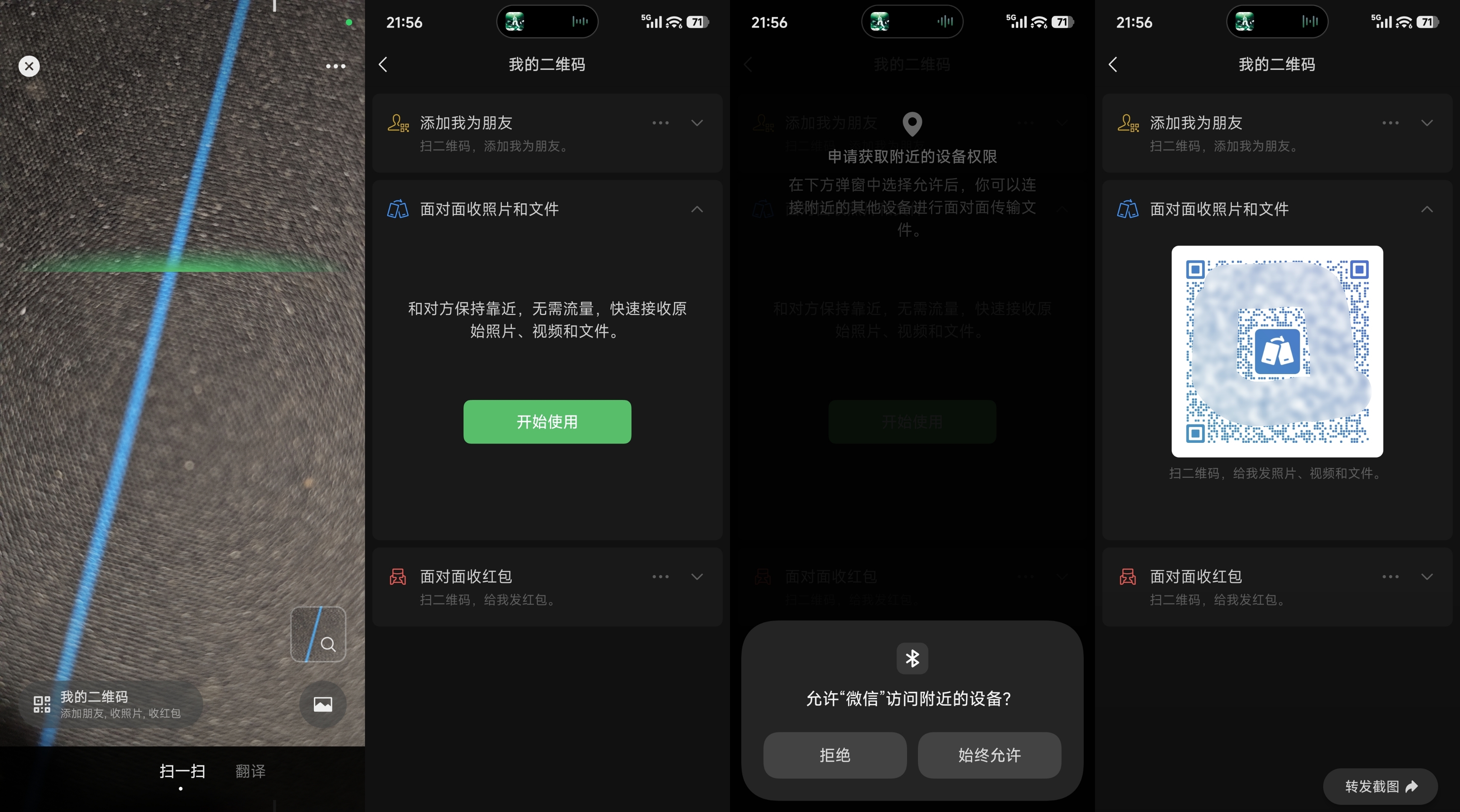

微信上线面对面传照片/收红包

据我们观察发现,微信近期在扫一扫界面上线了一个「我的二维码」专区,进入后可以看到,除添加好友外,微信现还支持面对面收照片、文件以及红包。

微信本次面对面文件传输采用「WiFi+附近设备」的方式进行,与传输聊天记录类似。

我们实测发现,该功能无需添加好友,即可完成照片/文件的传输。

而这也意味着,未来跨设备之间传输又增加了一种方式。目前「面对面传照片、文件」仅支持 iOS、Android,但鸿蒙也已上线相关「扫一扫入口」。

Nothing Phone(4a) 外观公布

昨日,Nothing 官方正式公布了新机 Phone(4a) 的外观信息。

新机依然保持了 Nothing 的透明背盖设计。相较于 3a 的设计,4a 电池及小板区域更加规整简单,同时镜头模组采用金属配色工艺,采用三摄方案。

值得注意的是,本次 Phone(4a) 采用了全新的 Glyph Bar 灯,通过 9 枚独立控制的 mini-LED 灯珠进行显示,亮度相较此前的 Phone(a) 系列提升 40%;同时后置红色录制灯得以保留。

新机将于 3 月 5 日发布。

三星 S26 Ultra 宣传物料曝光

日前,三星 Galaxy S26 Ultra 的宣传物料遭到曝光。

外观方面,新机整体设计趋于标准版/+版,采用双层台阶的跑道型镜头模组,另有两个独立摆放的镜组,正面采用直屏设计,提供隐私显示技术。

S26 Ultra 的影像能力方面,采用了一枚 2 亿像素主摄(支持 2 倍光学品质裁切)、一枚 50MP 的超广角、一枚 5 倍 50MP 的超长焦以及一枚 10MP 的 3 倍中焦镜头;前置 12MP(支持 AF 自动对焦)。

电池采用 5000mAh 容量,支持 30 分钟充至 75%;从曝光的信息来看,新机欧版预计采用 Exynos 2600 处理器,号称 NPU 性能提升 39%、GPU 性能提升 24%、CPU 性能提升 19%(对比 S23 Ultra)。

另据博主「刹那数码」消息,一同发布的 Galaxy Buds 4 Pro 售价相较于 Buds 3 Pro,将会有一定的下降。

新机预计 2 月 26 日凌晨 2 点正式发布。

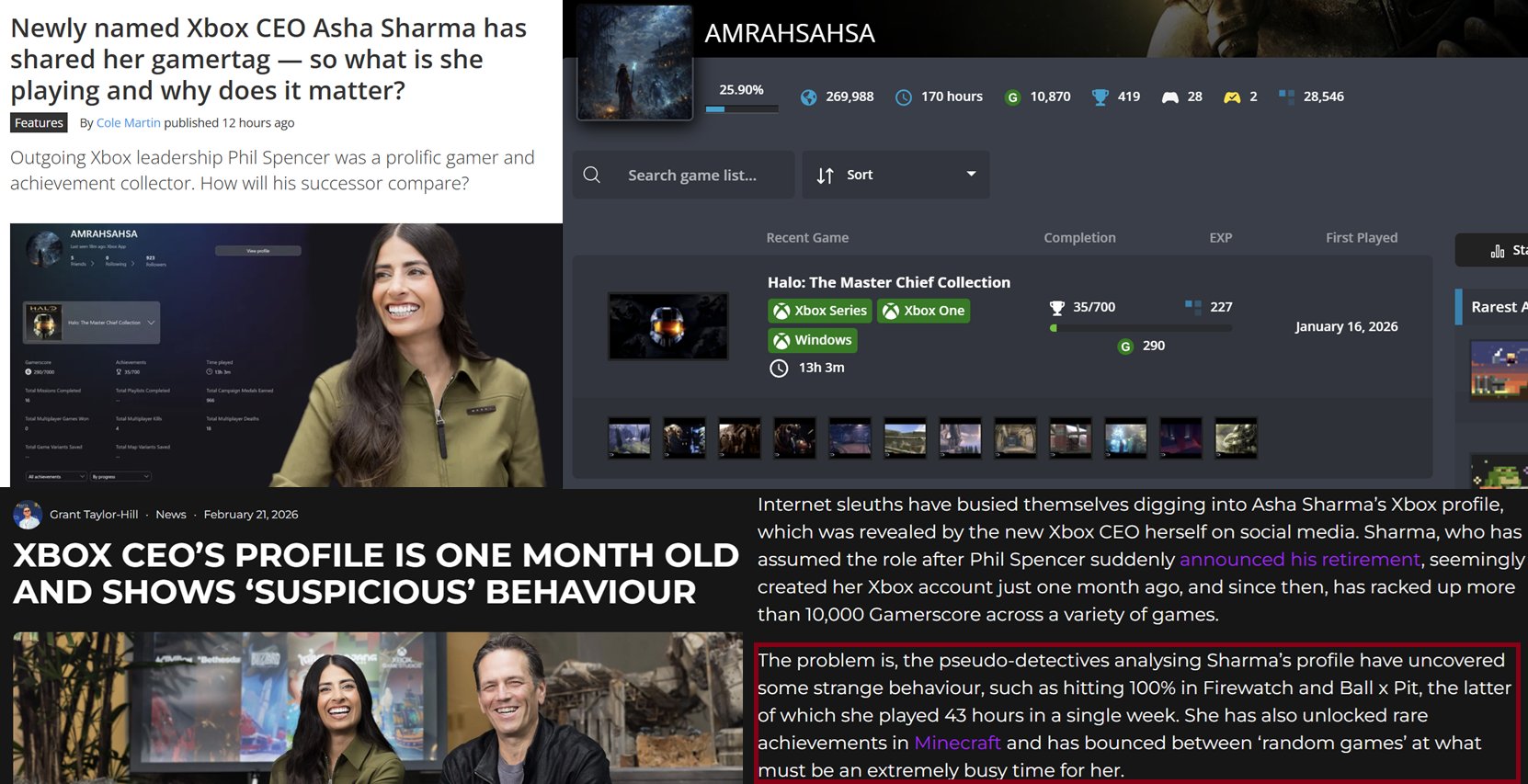

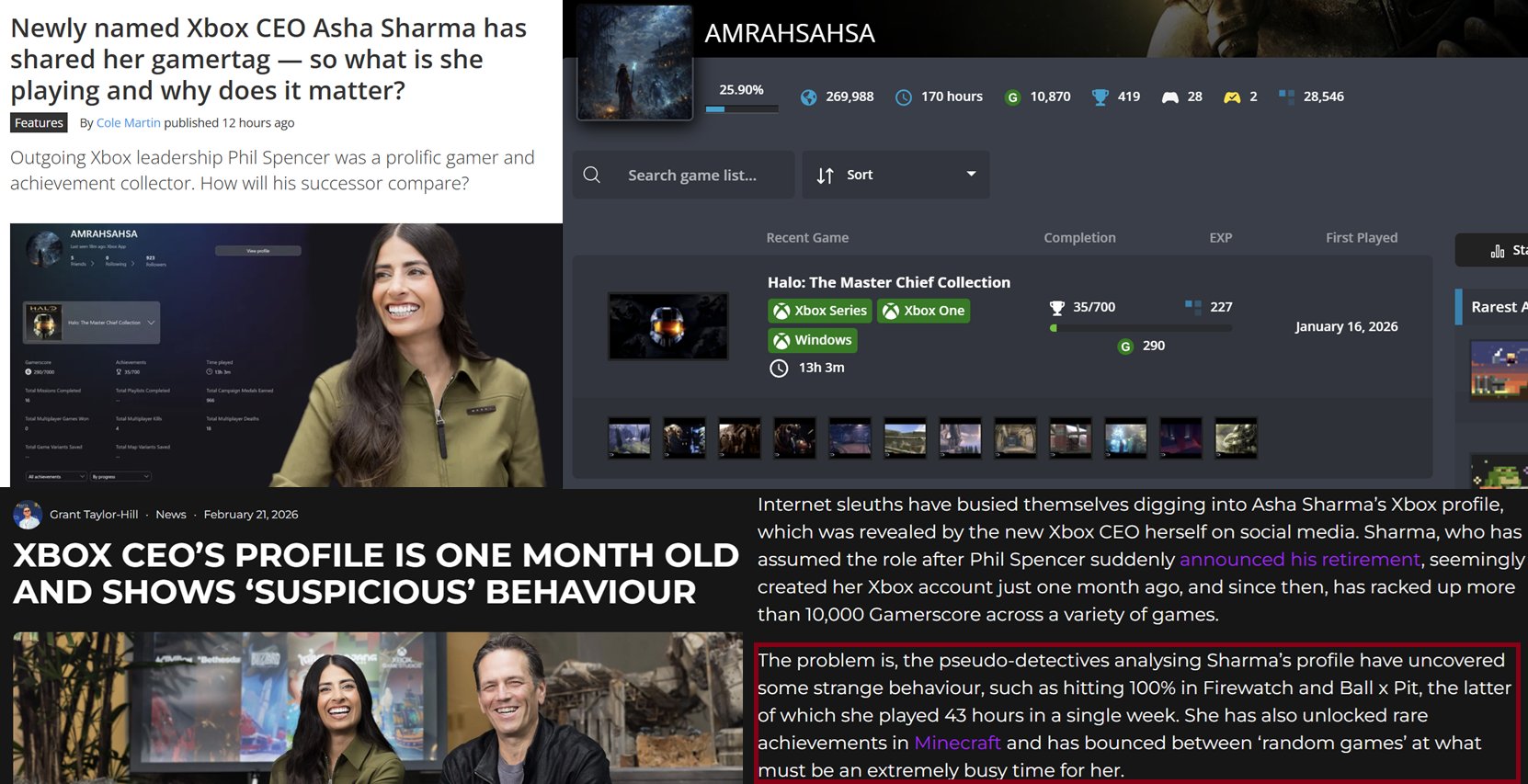

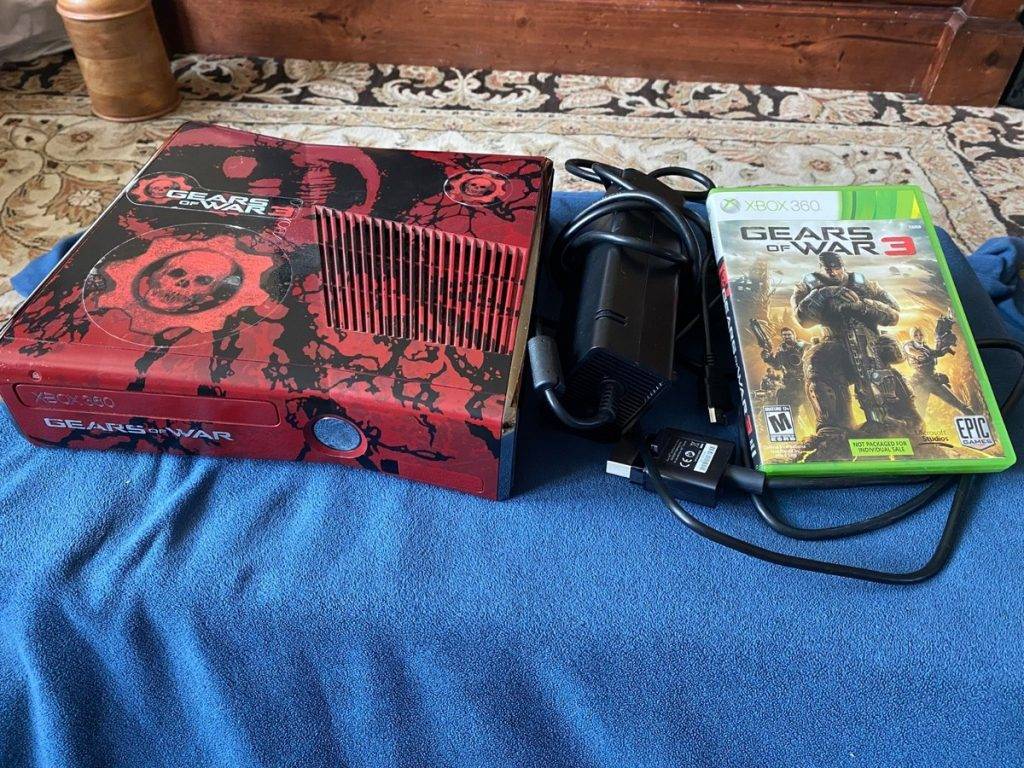

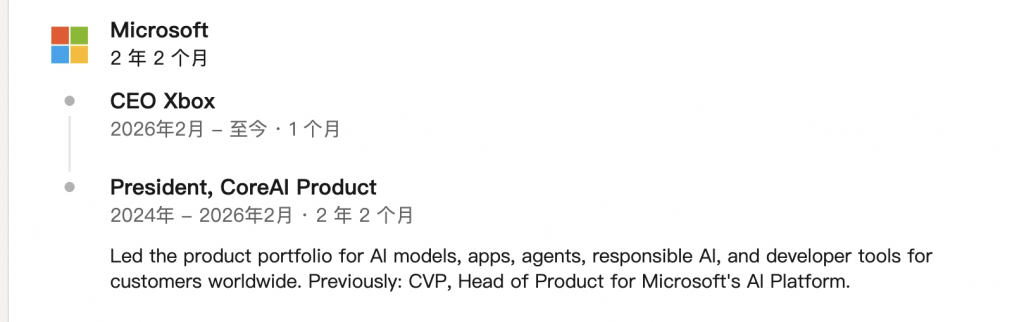

Xbox 新任 CEO 陷入公关危机

近日,前微软 CoreAI 总裁 Asha Sharma 跨界接任 Xbox CEO。而为了打消外界对其「缺乏游戏行业经验」的质疑,她于上任次日主动公开了自己的 Xbox 个人账号(Gamertag: AMRAHSAHSA),并在 X 上高频回复玩家提问。

然而,这一试图拉近玩家距离的公关举措却意外「翻车」,目前正面临全面的数据质疑与社区信任危机。

据 Insider Gaming、Windows Central 等海外媒体及数据挖掘者指出,Sharma 试图用来「证明玩家身份」的 Xbox 账号存在严重的不合理刷分迹象。

公开档案显示,该账号创建于 2026 年 1 月中旬,距今仅有 1 个月历史。但在短短 4 周内,该账号游玩了近 29 款游戏并斩获上万成就分。

其中不仅出现了「同一天跨多款毫无关联的游戏密集解锁成就」的非自然现象,记录还显示她在一周内高强度游玩 43 小时《球比伦战记》(BALL x PIT)的同时,光速实现了《看火人》(Firewatch)等多款步行模拟游戏的 100% 全成就通关。

除了游戏账号数据异常,Sharma 在社交媒体上的高频互动也引发了巨大争议。

Tech4Gamers 等多家科技媒体与业内人士指出,其回复呈现出高度结构化、简短且模式化使用 Emoji 的特征,被广泛质疑是由 Copilot 等 AI 工具辅助甚至全自动生成的「公关话术」。

极具戏剧性的是,面对网友直接抛出的「你是否是 AI 机器人」的质问,这位前 AI 业务高管仅回复了系统提示音拟声词:「Beep Boop Beep Boop」。

颇为讽刺的是,在她就职当天的全员信中,Sharma 曾明确承诺将「抵制缺乏灵魂的 AI 垃圾内容」。

微软官方及 Asha Sharma 本人尚未对「账号数据刷分」与「AI 代管社交媒体」的指控作出任何实质性回应。

原神将上线「语音功能」

昨日,原神发布公告宣布,「千星奇域」即将迎来「语音功能」,支持自由开麦。

据介绍,语音功能将在即将到来的「月之五」更新中上线。官方希望,「语音功能」可以让大厅内的集结更加轻快,让关卡中的协作更加默契,为玩家带来更加紧密、生动的奇域冒险体验。

广铁:多座高铁大站将全天营业

据「中国铁路」消息,为应对持续攀升的返程客流,中国铁路广州局集团有限公司多措并举,提升运能:

于 2 月 21 日至 28 日、3 月 5 日至 6 日加开夜间高铁列车,覆盖京广、广深港、杭深、贵广、南广高铁等热门高铁线路,全力满足旅客出行需求。

具体来看,加开夜间高铁期间,广州南、深圳北、长沙南站等车站实行 24 小时作业模式,全天候为旅客提供人工售票、退票、改签及重点旅客服务。

据悉,其中广州南站今年春运预计到发旅客 2135 万人次,堪称「全国最忙高铁站」。

官方还表示,列车上实施「不打扰」服务模式:乘务人员在车厢内做到走路轻、说话轻、动作轻,尽量为旅客创造舒适的「轻睡」环境,并在到站前 15 分钟对旅客进行「点对点」提醒与叫醒服务,确保旅客及时下车。

2026 年中国电影票房突破 80 亿元

据央视网消息,截至 2 月 23 日,2026 年中国电影票房(含预售)已突破 80 亿元人民币,其中,春节档票房超 56 亿元。目前,中国电影票房以超北美市场近 10 亿元人民币的成绩领跑全球电影市场。

报道称,今年春节档上映影片类型全,涵盖喜剧、动作、动画、科幻等多元题材,为观众呈现丰富多彩的观影选择。

其中,《飞驰人生 3》上映 7 天,票房已突破 28 亿元,成为票房冠军。紧随其后的分别是《惊蛰无声》《镖人:风起大漠》,均取得不俗票房成绩。

相关阅读:叙事逻辑依旧俗套,但《飞驰人生 3》仍是最好的华语赛车片

相关阅读:叙事逻辑依旧俗套,但《飞驰人生 3》仍是最好的华语赛车片

报道指出,在「2026 电影经济促进年」带动下,各地还开展各具特色的电影经济促进活动,通过发放惠民观影消费券等,激发观众观影热情。

与此同时,「电影+」全面迭代升级,「跟着电影去旅游、逛集市、品美食、赏非遗」等活动,推动「电影 IP+文旅资源」进一步深度融合发展,让电影「流量」转化为消费「增量」。

《虹猫蓝兔七侠传》4K 修复版定档今晚

2 月 22 日,「虹猫蓝兔官方微博」发文宣布:

《虹猫蓝兔七侠传》4K 修复版正式定档,2 月 24 日(年初八)起,每晚 18:00 于国家广电总局指导、中国广电主办的「重温经典」频道播出,每日两集连播。

据悉,原版《虹猫蓝兔七侠传》是湖南宏梦卡通传播有限公司制作、贺梦凡总编剧,王宏总执导,付以琳、晏婷、刘蓉、刘娟等主要配音的武侠动画电视剧。

主要讲述少侠虹猫遵循父亲遗命,肩负拯救森林环境重任,含愤下山寻找其他六剑传人,最终凑齐七剑大败黑心虎的故事。

该动画于 2006 年 9 月 5 日在中央电视台少儿频道播出,曾获得 2006 年少儿节目及动画精品「国产动画片一等奖」、中国原创动漫大奖颁奖典礼「最佳电视动画大奖」。

《星期三》第三季宣布开拍

近期,Netflix 热播剧《星期三》(Wednesday)第三季正式宣布开机,目前已在爱尔兰都柏林附近正式投入制作。

为了维持该 IP 的全球吸引力并构建坚实的竞争壁垒,Netflix 正在为第三季注入极具市场号召力的新鲜血液。

除了早前宣布的伊娃·格林(Eva Green)将饰演神秘的奥菲莉亚阿姨外,好莱坞资深影星薇诺娜·瑞德(Winona Ryder)、克里斯·萨兰登(Chris Sarandon)以及诺亚·泰勒(Noah Taylor)等重磅演员也确认加盟。

著名导演兼执行制片人蒂姆·伯顿(Tim Burton)继续坐镇,并对与这些昔日老友及合作者的重聚表示高度期待,这为该剧的质量与标志性的哥特审美提供了强有力的保证。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

爱范儿 |

原文链接 ·

查看评论 ·

新浪微博

相关阅读:

相关阅读:

核心观点摘要:

核心观点摘要:

爱范儿祝所有读者新年快乐

爱范儿祝所有读者新年快乐

(◕‿◕)。

(◕‿◕)。

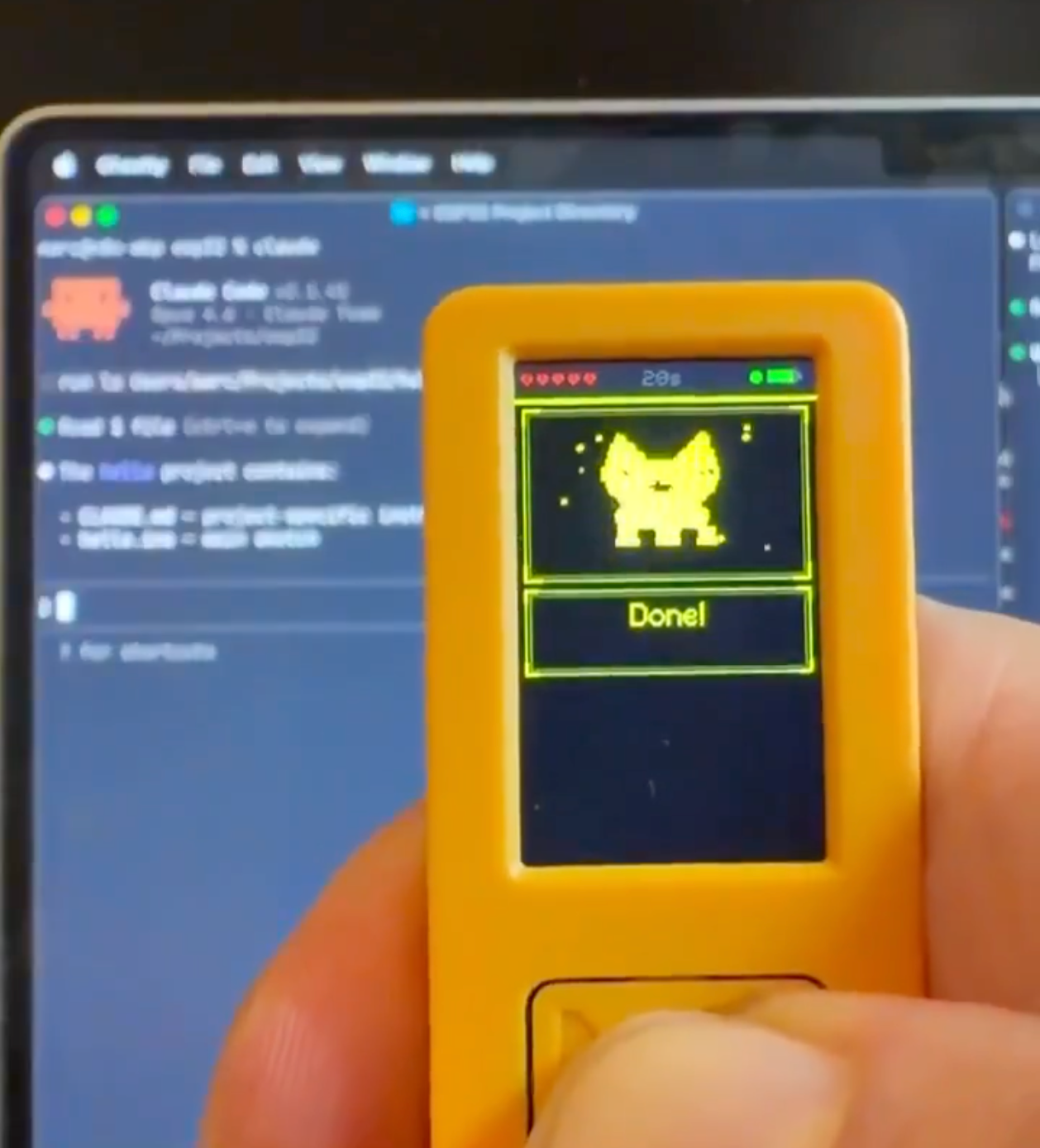

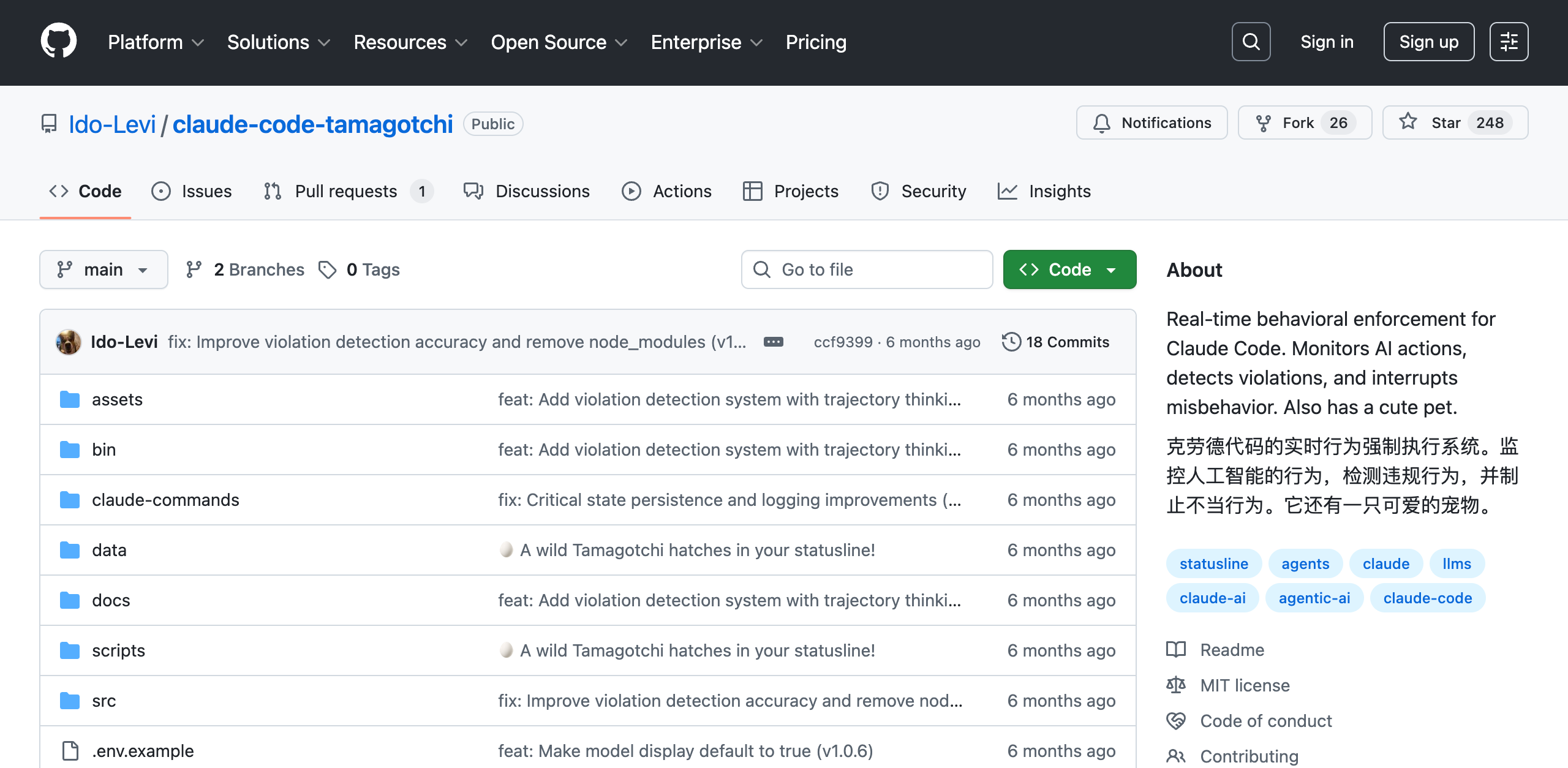

;屏幕上还会显示,「

;屏幕上还会显示,「 警告:AI 正在违背你的指示」。

警告:AI 正在违背你的指示」。 。

。