推荐 vue vxe-gantt 最好用的甘特图,功能全面的甘特图组件

查看官网:vxeui.com

Github:github.com/x-extends/v…

Gitee:gitee.com/x-extends/v…

npm install vxe-pc-ui@4.8.19 vxe-table@4.16.0 vxe-gantt@4.0.0

// ...

import VxeUIAll from 'vxe-pc-ui'

import 'vxe-pc-ui/es/style.css'

import VxeUITable from 'vxe-table'

import 'vxe-table/es/style.css'

import VxeUIGantt from 'vxe-gantt'

import 'vxe-gantt/lib/style.css'

// ...

createApp(App).use(VxeUIAll).use(VxeUITable).use(VxeUIGantt).mount('#app')

// ...

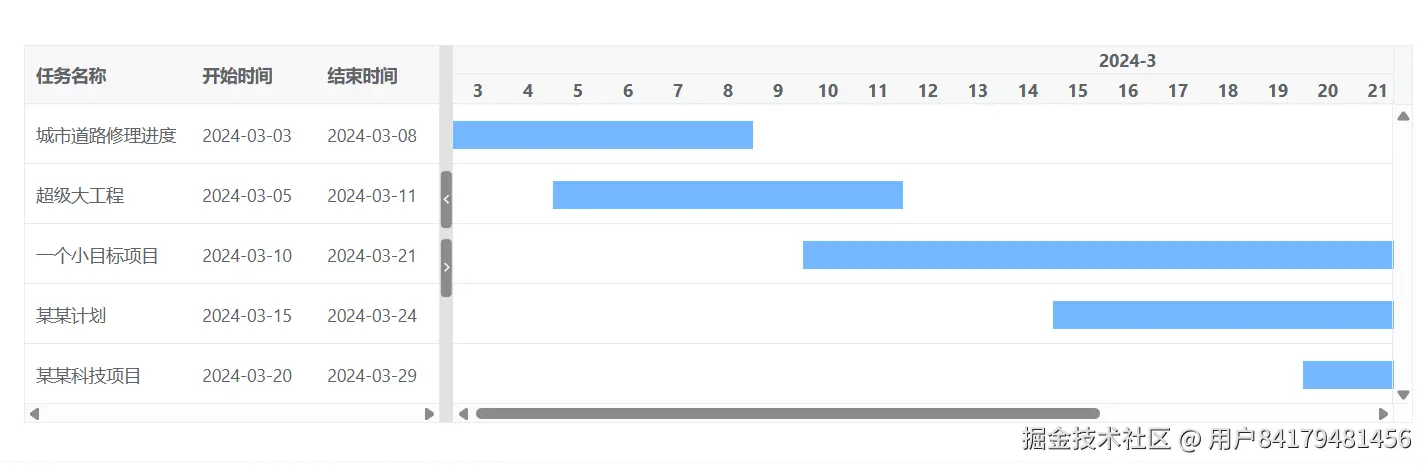

基础功能

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

columns: [

{ field: 'name', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10002, name: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10004, name: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10006, name: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, name: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, name: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 }

]

})

</script>

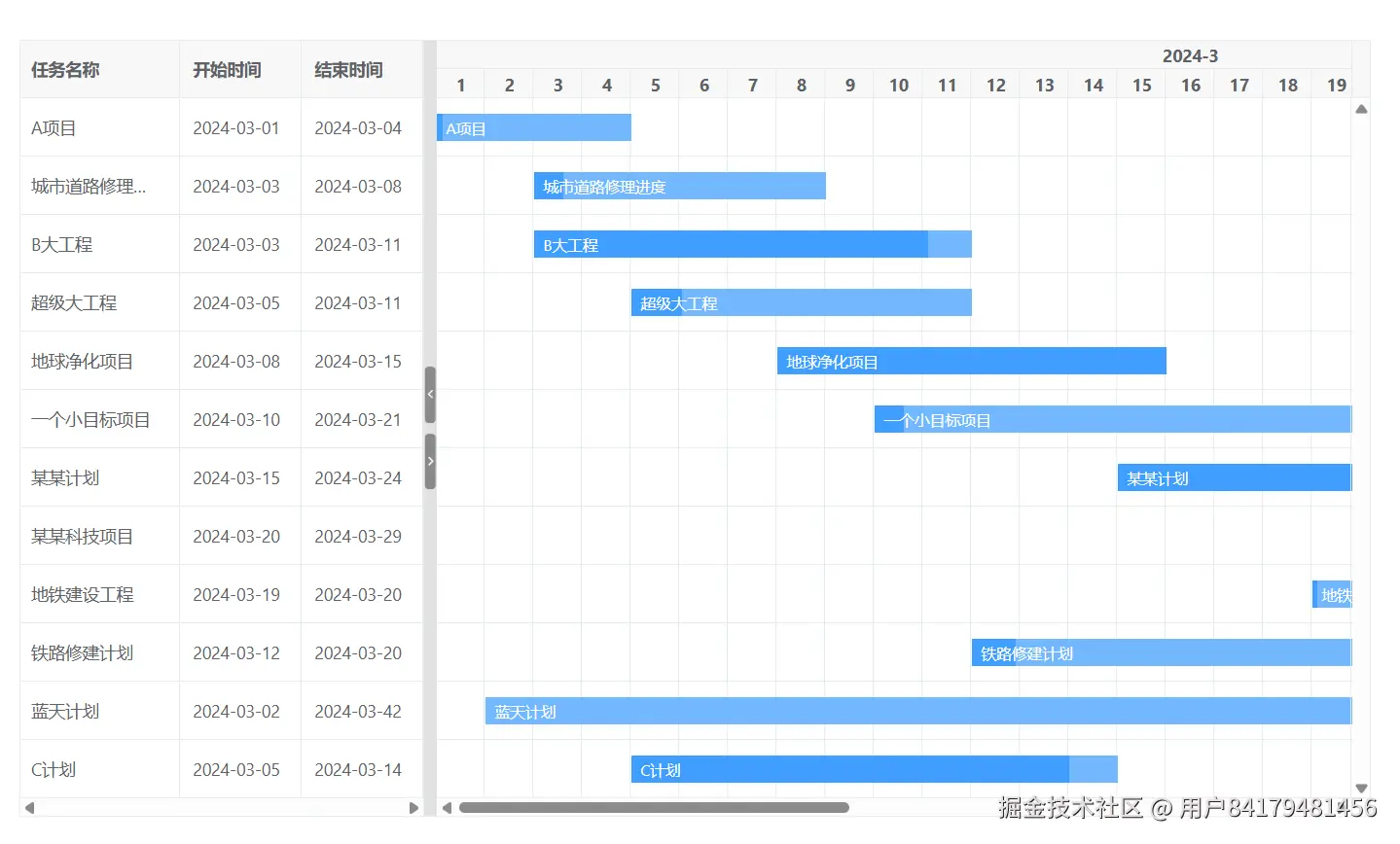

显示任务进度

通过 task-bar-config.showProgress 显示任务进度

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

border: true,

columnConfig: {

resizable: true

},

taskBarConfig: {

showProgress: true

},

columns: [

{ field: 'title', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 10 },

{ id: 10011, title: '蓝天计划', start: '2024-03-02', end: '2024-03-42', progress: 0 },

{ id: 10012, title: 'C计划', start: '2024-03-05', end: '2024-03-14', progress: 90 }

]

})

</script>

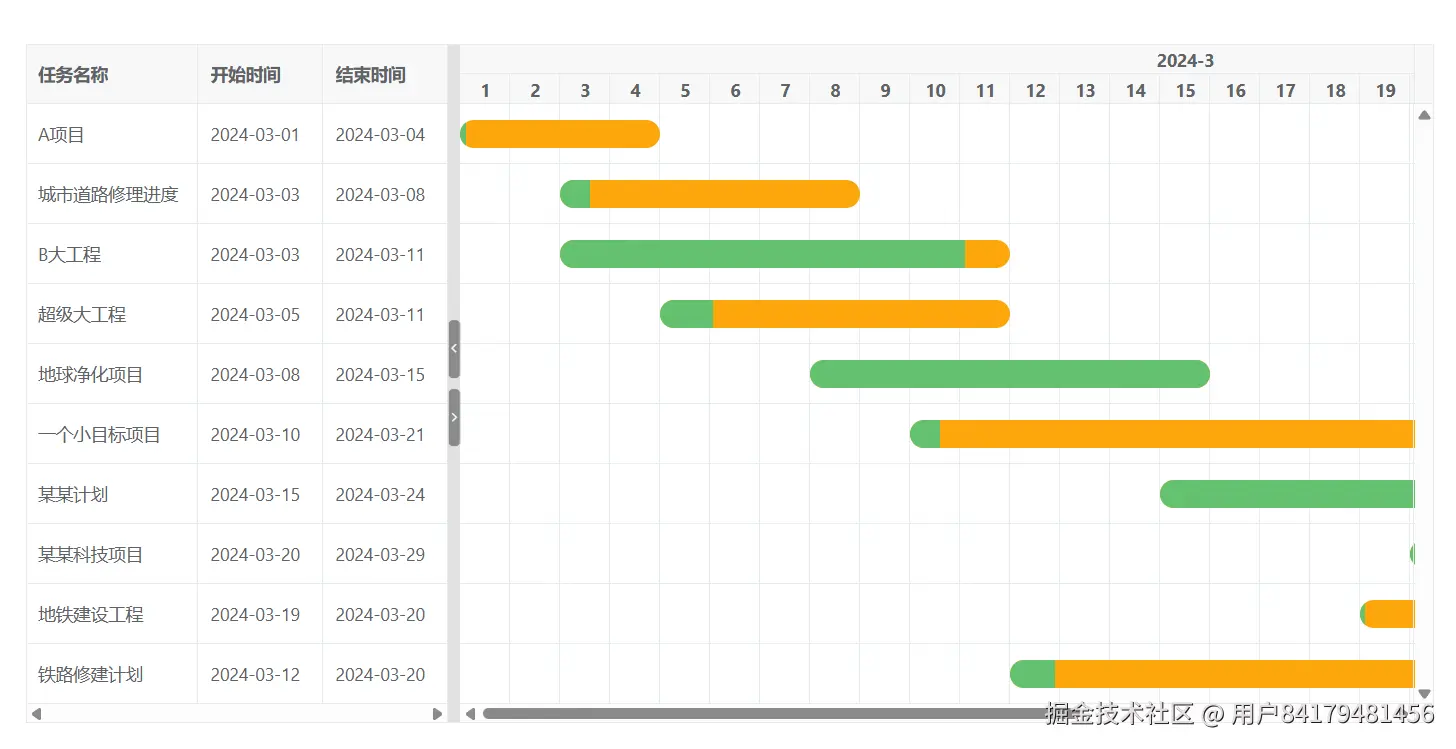

设置颜色

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

border: true,

taskBarConfig: {

showProgress: true,

barStyle: {

round: true,

bgColor: '#fca60b',

completedBgColor: '#65c16f'

}

},

columns: [

{ field: 'name', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, name: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, name: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, name: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, name: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, name: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, name: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, name: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, name: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, name: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, name: '铁路修建计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 10 }

]

})

</script>

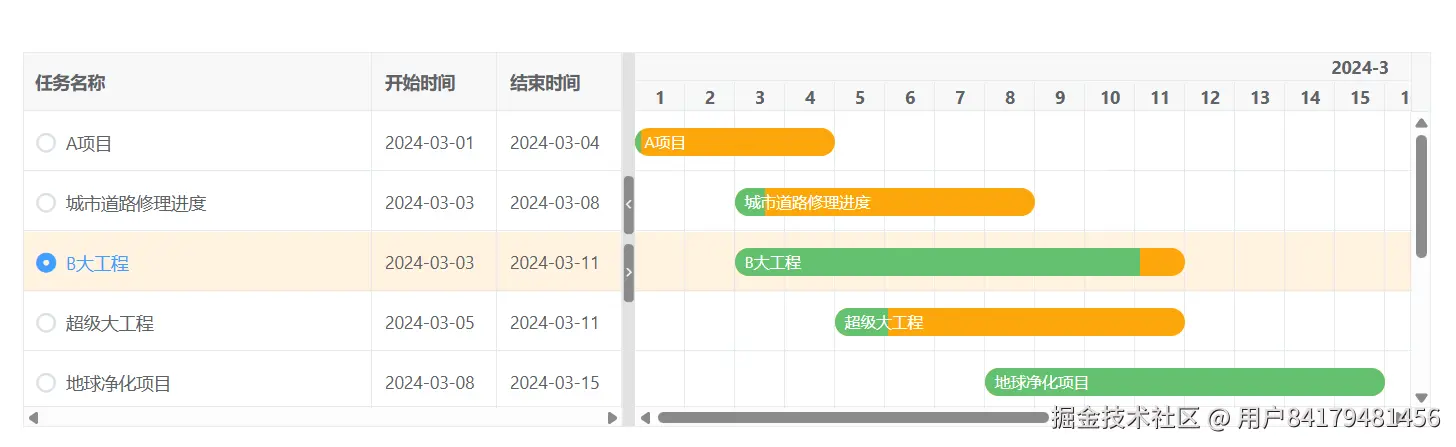

单选框

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

border: true,

height: 300,

rowConfig: {

isHover: true

},

radioConfig: {

labelField: 'title',

highlight: true

},

taskBarConfig: {

showProgress: true,

showContent: true,

barStyle: {

round: true,

bgColor: '#fca60b',

completedBgColor: '#65c16f'

}

},

taskViewConfig: {

tableStyle: {

width: 480

}

},

columns: [

{ type: 'radio', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 10 }

]

})

</script>

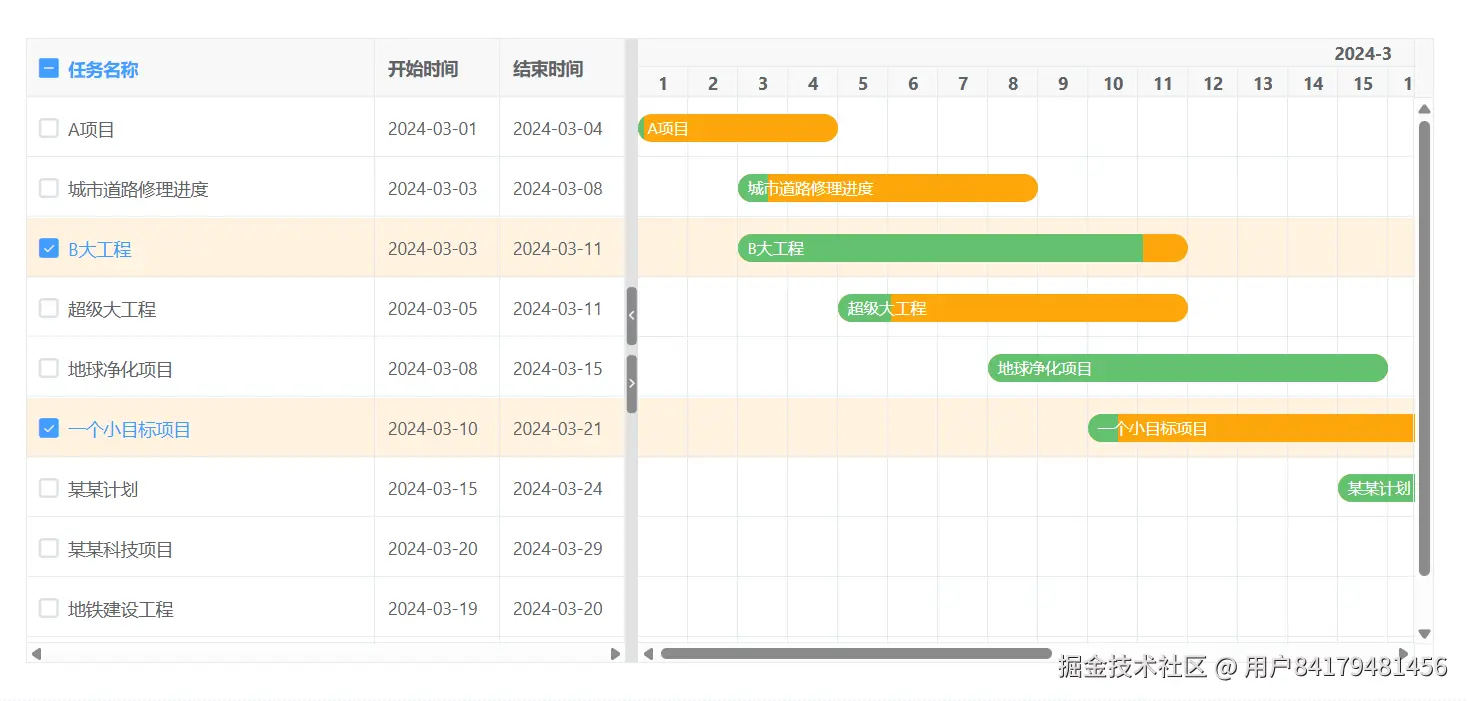

复选框

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

border: true,

height: 500,

rowConfig: {

isHover: true

},

checkboxConfig: {

labelField: 'title',

highlight: true

},

taskBarConfig: {

showProgress: true,

showContent: true,

barStyle: {

round: true,

bgColor: '#fca60b',

completedBgColor: '#65c16f'

}

},

taskViewConfig: {

tableStyle: {

width: 480

}

},

columns: [

{ type: 'checkbox', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 10 }

]

})

</script>

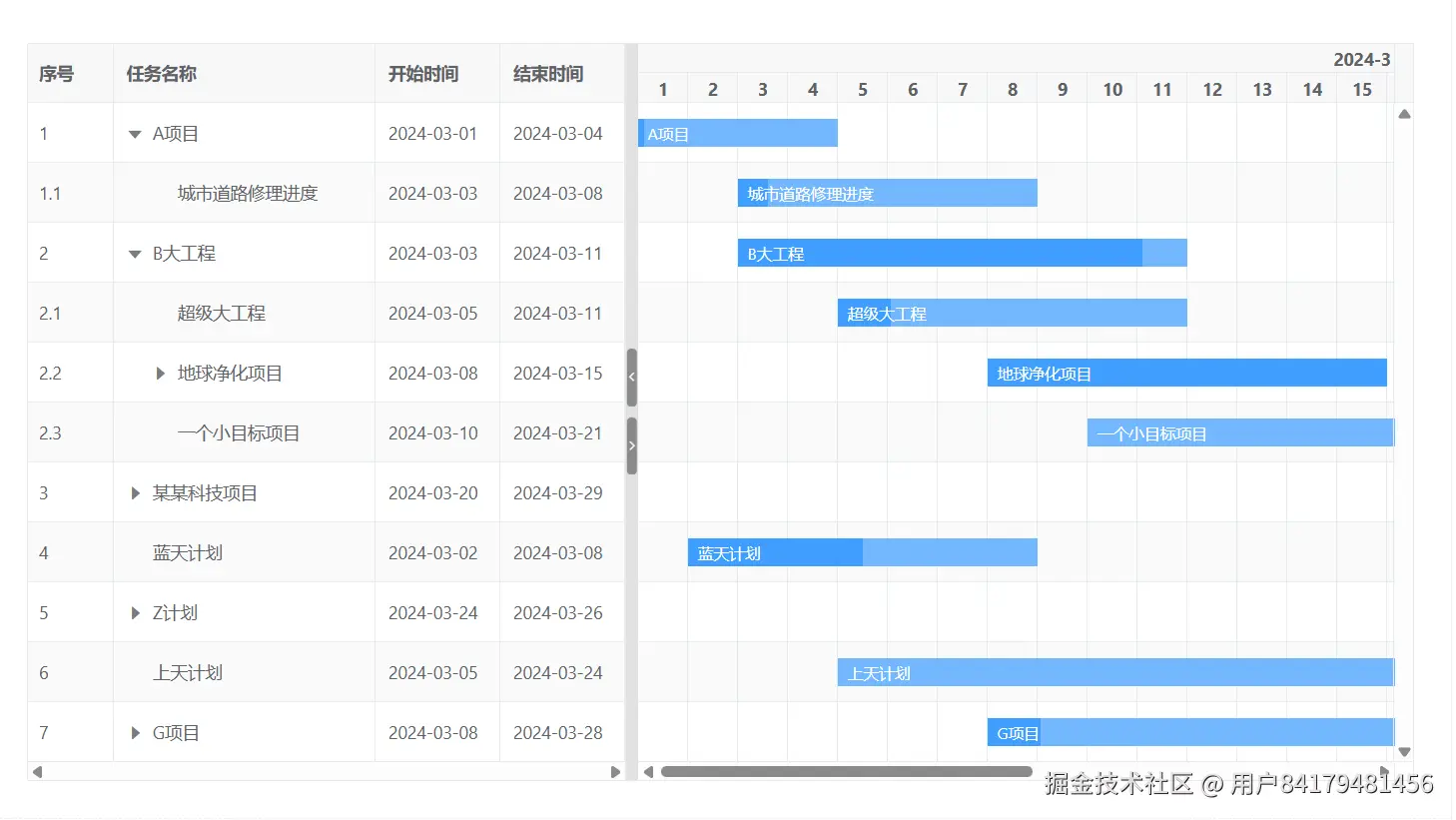

子任务

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

border: true,

stripe: true,

treeConfig: {

transform: true,

rowField: 'id',

parentField: 'parentId'

},

taskBarConfig: {

showProgress: true,

showContent: true

},

taskViewConfig: {

tableStyle: {

width: 480

}

},

columns: [

{ type: 'seq', width: 70 },

{ field: 'title', title: '任务名称', treeNode: true },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, parentId: null, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, parentId: 10001, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, parentId: null, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, parentId: 10003, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, parentId: 10003, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, parentId: 10003, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 0 },

{ id: 10007, parentId: 10005, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, parentId: null, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, parentId: 10008, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, parentId: 10008, title: '公寓装修计划2', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 30 },

{ id: 10011, parentId: 10008, title: '两个小目标工程', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 20 },

{ id: 10012, parentId: null, title: '蓝天计划', start: '2024-03-02', end: '2024-03-08', progress: 50 },

{ id: 10013, parentId: 10010, title: 'C大项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-11', progress: 10 },

{ id: 10014, parentId: 10010, title: 'H计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-16', progress: 100 },

{ id: 10015, parentId: 10011, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-05', end: '2024-03-06', progress: 0 },

{ id: 10016, parentId: 10011, title: 'D项目', start: '2024-03-06', end: '2024-03-11', progress: 10 },

{ id: 10017, parentId: 10011, title: '海外改造工程', start: '2024-03-08', end: '2024-03-09', progress: 0 },

{ id: 10018, parentId: null, title: 'Z计划', start: '2024-03-24', end: '2024-03-26', progress: 80 },

{ id: 10019, parentId: 10018, title: 'F工程', start: '2024-03-20', end: '2024-03-28', progress: 10 },

{ id: 10020, parentId: 10018, title: '投资大项目', start: '2024-03-23', end: '2024-03-28', progress: 60 },

{ id: 10021, parentId: 10018, title: 'X计划', start: '2024-03-16', end: '2024-03-25', progress: 10 },

{ id: 10022, parentId: null, title: '上天计划', start: '2024-03-05', end: '2024-03-24', progress: 0 },

{ id: 10023, parentId: null, title: 'G项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-28', progress: 5 },

{ id: 10024, parentId: 10023, title: '下地计划', start: '2024-03-09', end: '2024-03-16', progress: 50 }

]

})

</script>

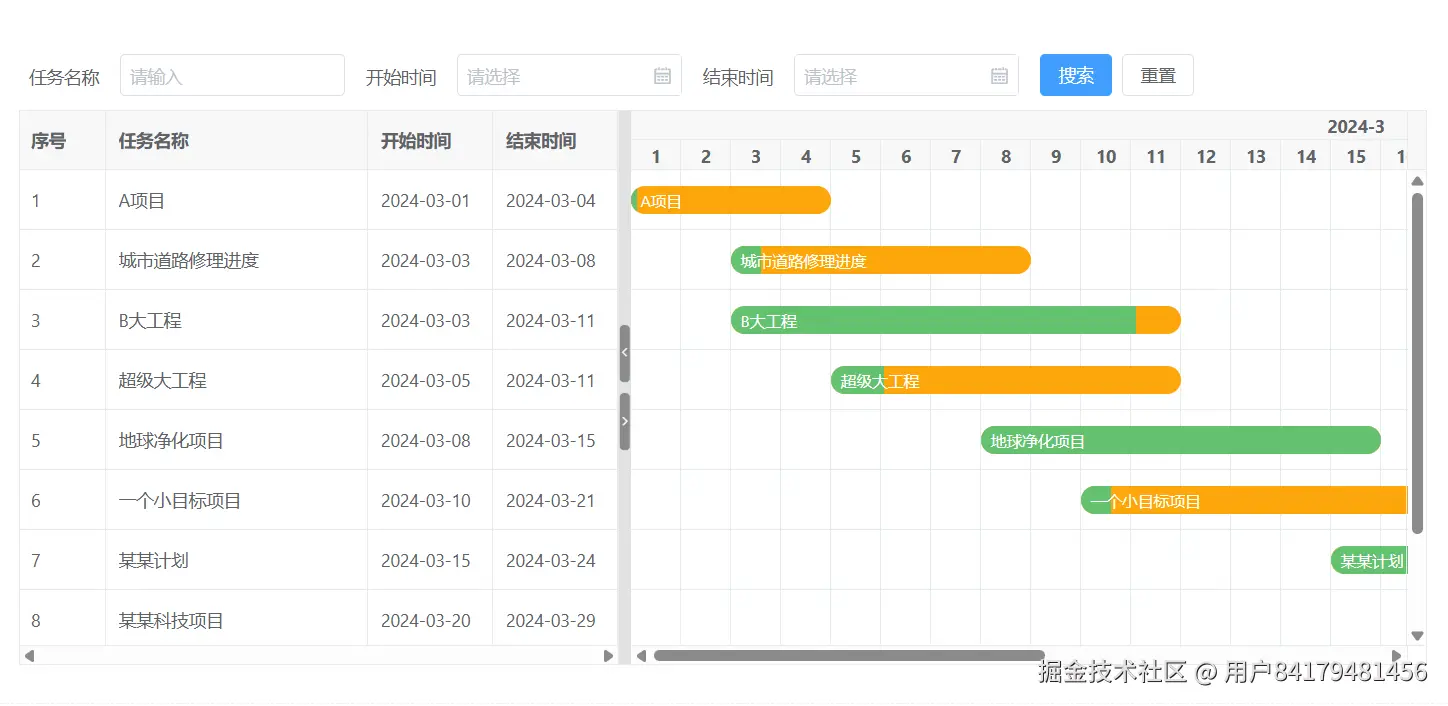

查询表单

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions" v-on="ganttEvents"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const ganttOptions = reactive({

showOverflow: true,

border: true,

height: 500,

taskBarConfig: {

showProgress: true,

showContent: true,

barStyle: {

round: true,

bgColor: '#fca60b',

completedBgColor: '#65c16f'

}

},

taskViewConfig: {

tableStyle: {

width: 480

}

},

formConfig: {

data: {

title: '',

start: '',

end: ''

},

items: [

{ field: 'title', title: '任务名称', itemRender: { name: 'VxeInput' } },

{ field: 'start', title: '开始时间', itemRender: { name: 'VxeDatePicker' } },

{ field: 'end', title: '结束时间', itemRender: { name: 'VxeDatePicker' } },

{

itemRender: {

name: 'VxeButtonGroup',

options: [

{ type: 'submit', content: '搜索', status: 'primary' },

{ type: 'reset', content: '重置' }

]

}

}

]

},

columns: [

{ type: 'seq', width: 70 },

{ field: 'title', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: [

{ id: 10001, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 5 },

{ id: 10007, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 10 }

]

})

const ganttEvents = {

formSubmit () {

console.log('form submit')

},

formReset () {

console.log('form reset')

}

}

</script>

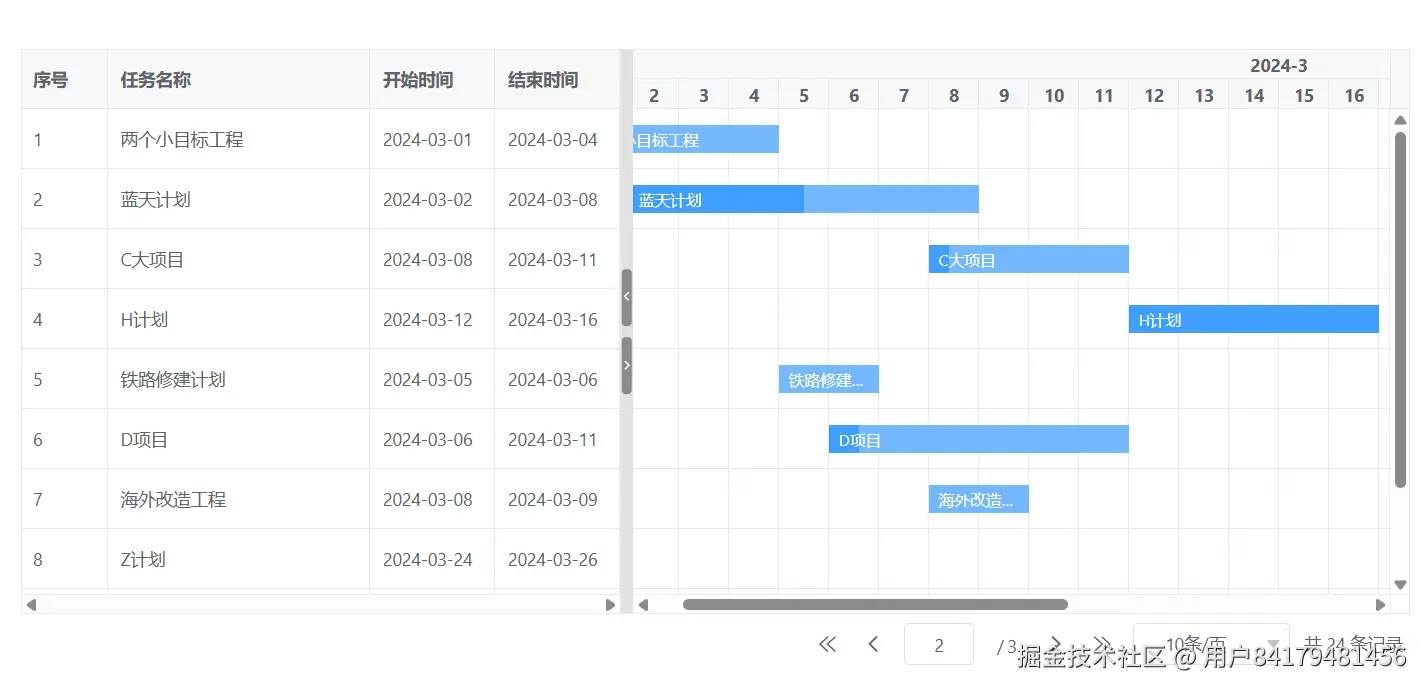

数据分页

<template>

<div>

<vxe-gantt v-bind="ganttOptions" v-on="ganttEvents"></vxe-gantt>

</div>

</template>

<script setup>

import { reactive } from 'vue'

const allList = [

{ id: 10001, title: 'A项目', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 3 },

{ id: 10002, title: '城市道路修理进度', start: '2024-03-03', end: '2024-03-08', progress: 10 },

{ id: 10003, title: 'B大工程', start: '2024-03-03', end: '2024-03-11', progress: 90 },

{ id: 10004, title: '超级大工程', start: '2024-03-05', end: '2024-03-11', progress: 15 },

{ id: 10005, title: '地球净化项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-15', progress: 100 },

{ id: 10006, title: '一个小目标项目', start: '2024-03-10', end: '2024-03-21', progress: 0 },

{ id: 10007, title: '某某计划', start: '2024-03-15', end: '2024-03-24', progress: 70 },

{ id: 10008, title: '某某科技项目', start: '2024-03-20', end: '2024-03-29', progress: 50 },

{ id: 10009, title: '地铁建设工程', start: '2024-03-19', end: '2024-03-20', progress: 5 },

{ id: 10010, title: '公寓装修计划2', start: '2024-03-12', end: '2024-03-20', progress: 30 },

{ id: 10011, title: '两个小目标工程', start: '2024-03-01', end: '2024-03-04', progress: 20 },

{ id: 10012, title: '蓝天计划', start: '2024-03-02', end: '2024-03-08', progress: 50 },

{ id: 10013, title: 'C大项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-11', progress: 10 },

{ id: 10014, title: 'H计划', start: '2024-03-12', end: '2024-03-16', progress: 100 },

{ id: 10015, title: '铁路修建计划', start: '2024-03-05', end: '2024-03-06', progress: 0 },

{ id: 10016, title: 'D项目', start: '2024-03-06', end: '2024-03-11', progress: 10 },

{ id: 10017, title: '海外改造工程', start: '2024-03-08', end: '2024-03-09', progress: 0 },

{ id: 10018, title: 'Z计划', start: '2024-03-24', end: '2024-03-26', progress: 80 },

{ id: 10019, title: 'F工程', start: '2024-03-20', end: '2024-03-28', progress: 10 },

{ id: 10020, title: '投资大项目', start: '2024-03-23', end: '2024-03-28', progress: 60 },

{ id: 10021, title: 'X计划', start: '2024-03-16', end: '2024-03-25', progress: 10 },

{ id: 10022, title: '上天计划', start: '2024-03-05', end: '2024-03-24', progress: 0 },

{ id: 10023, title: 'G项目', start: '2024-03-08', end: '2024-03-28', progress: 5 },

{ id: 10024, title: '下地计划', start: '2024-03-09', end: '2024-03-16', progress: 50 }

]

// 模拟前端分页

const handlePageData = () => {

ganttOptions.loading = true

setTimeout(() => {

const { pageSize, currentPage } = pagerVO

pagerVO.total = allList.length

ganttOptions.data = allList.slice((currentPage - 1) * pageSize, currentPage * pageSize)

ganttOptions.loading = false

}, 100)

}

const pagerVO = reactive({

total: 0,

currentPage: 1,

pageSize: 10

})

const ganttOptions = reactive({

showOverflow: true,

border: true,

loading: false,

height: 500,

pagerConfig: pagerVO,

taskBarConfig: {

showProgress: true,

showContent: true

},

taskViewConfig: {

tableStyle: {

width: 480

}

},

columns: [

{ type: 'seq', width: 70 },

{ field: 'title', title: '任务名称' },

{ field: 'start', title: '开始时间', width: 100 },

{ field: 'end', title: '结束时间', width: 100 }

],

data: []

})

const ganttEvents = {

pageChange ({ pageSize, currentPage }) {

pagerVO.currentPage = currentPage

pagerVO.pageSize = pageSize

handlePageData()

}

}

handlePageData()

</script>

gitee.com/x-extends/v…