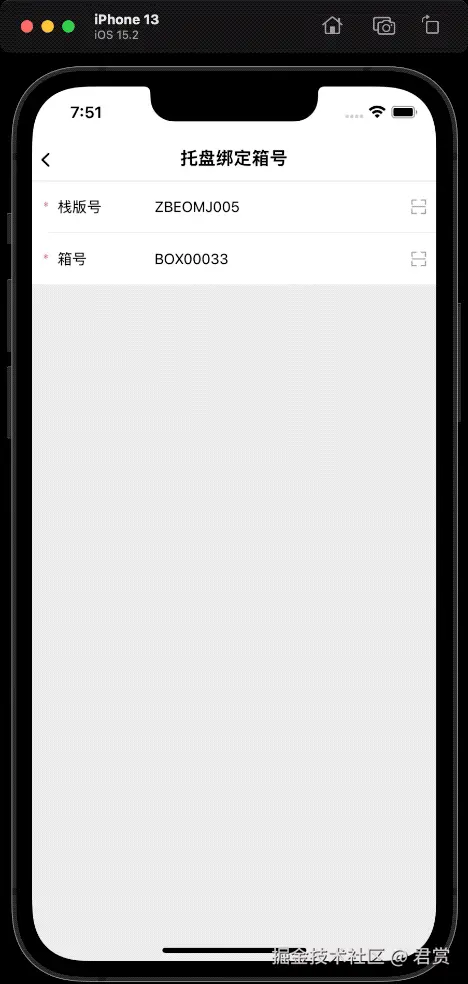

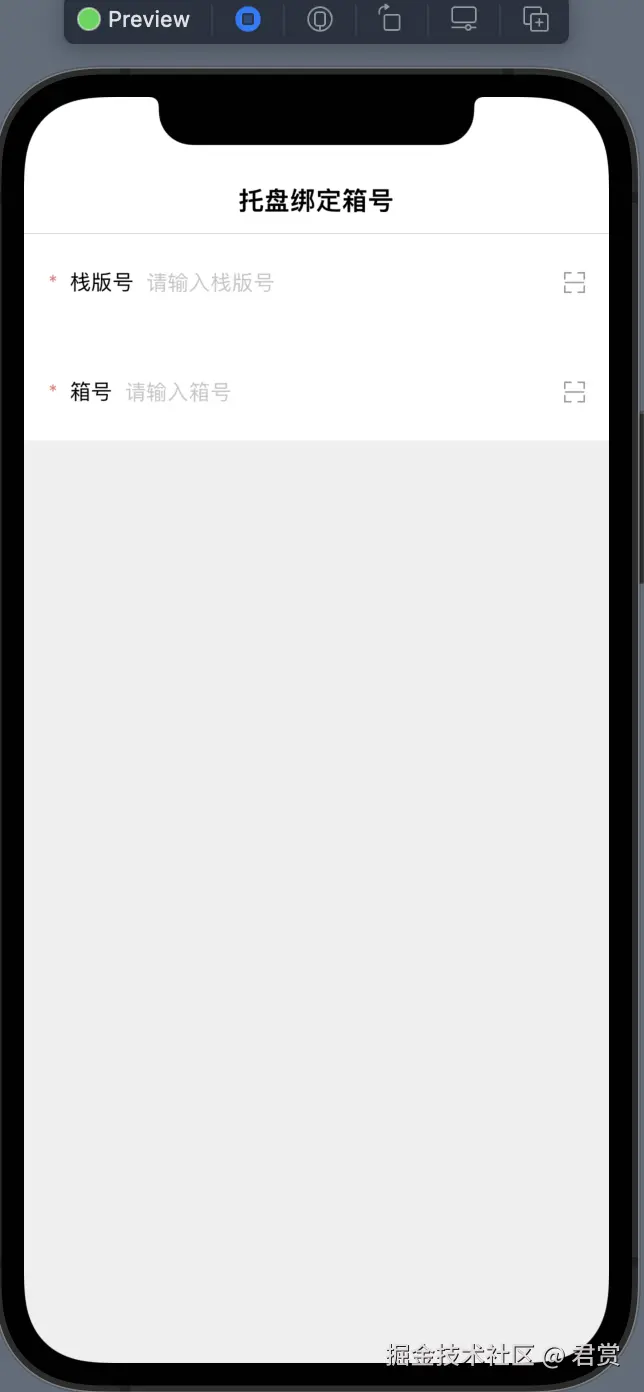

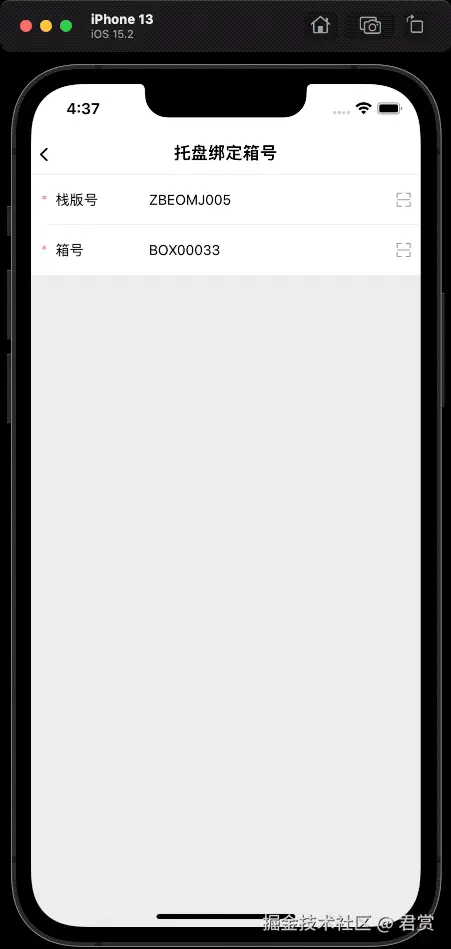

创建托盘绑定箱号界面

新建 ViewModel

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

}

新建 Page

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

@StateObject private var viewModel = PalletBindBoxNumberPageViewModel()

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

EmptyView()

}

}

}

新增首页跳转 PalletBindBoxNumberPage

NavigationLink

对于导航的跳转,我们需要用到NavigationLink.

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

... {

... {

ActionCardView(

title: "生产执行",

actions: [

/// ActionItem

...

])

...

}

}

...

}

struct ActionItem: Hashable {

...

}

ActionItem不是一个View,因此不能够使用NavigationLink。

在 Function方法体内部执行 NavigationLink跳转。

HomePageViewModel 新增一个控制 NavigationLink 激活的变量

class HomePageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 是否允许跳转界面

@Published var isAllowPushPage:Bool = false

...

}

在 HomePage 新增一个不可见的 NavigationLink

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "首页",

viewModel: viewModel) {

VStack {

...

VStack(spacing:0) {

NavigationLink(isActive: $viewModel.isAllowPushPage) {

} label: {

EmptyView()

}

Spacer()

}

}

} leadingBuilder: {

...

} trailingBuildeder: {

...

}

...

}

}

获取点击首页按钮 ActionItem

HomePageViewModel 新增记录选中 ActionItem的变量。

class HomePageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 当前点击按钮的 `ActionItem`

@Published var currentClickActionItem:ActionItem?

...

}

ActionCardView

struct ActionCardView: View {

...

@Binding var currentClickActionItem:ActionItem?

var body: some View {

VStack {

...

HStack(alignment:.top) {

HStack {

ActionView(actionItems: actions(index: .left),

currentClickActionItem: $currentClickActionItem)

...

}

...

HStack {

ActionView(actionItems: actions(index: .center),

currentClickActionItem: $currentClickActionItem)

}

...

HStack {

...

ActionView(actionItems: actions(index: .right),

currentClickActionItem: $currentClickActionItem)

}

...

}

...

}

...

}

...

}

ActionView

struct ActionView: View {

...

@Binding var currentClickActionItem:ActionItem?

var body: some View {

VStack {

ForEach(actionItems, id: \.self) { item in

...

.onTapGesture {

currentClickActionItem = item

}

}

}

}

}

HomePage

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "首页",

viewModel: viewModel) {

VStack {

ActionCardView(

title: "生产执行",

actions: [

....

], currentClickActionItem: $viewModel.currentClickActionItem)

...

}

}

} leadingBuilder: {

...

} trailingBuildeder: {

...

}

.onAppear {

...

}

}

}

监听 currentClickActionItem 值的改变,执行跳转。

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "首页",

viewModel: viewModel) {

...

} leadingBuilder: {

...

} trailingBuildeder: {

...

}

...

.onChange(of: viewModel.currentClickActionItem) { newValue in

viewModel.isAllowPushPage = true

}

}

}

根据 ActionItem 返回对应的 Page

extension HomePageViewModel {

var actionPage: some View {

return currentClickActionItem.map { item in

Group {

if item.title == "托盘绑定箱号" {

PalletBindBoxNumberPage()

} else {

EmptyView()

}

}

}

}

}

HomePage

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "首页",

viewModel: viewModel) {

VStack {

...

VStack(spacing:0) {

NavigationLink(isActive: $viewModel.isAllowPushPage,

destination: {viewModel.actionPage}) {

EmptyView()

}

...

}

}

} leadingBuilder: {

...

} trailingBuildeder: {

...

}

...

}

}

修复返回按钮样式不对

隐藏返回按钮文本

let backButtonAppearance = UIBarButtonItemAppearance()

backButtonAppearance.normal.titleTextAttributes = [

.font : UIFont.systemFont(ofSize: 0),

]

appearance.backButtonAppearance = backButtonAppearance

修改 SwiftUI 返回按钮的颜色

NavigationView {

...

}

.accentColor(.black)

需要注意的是官方说accentColor已经要废弃了,Use the asset catalog's accent color or View.tint(_:) instead."

但是替换为 tint不起作用。

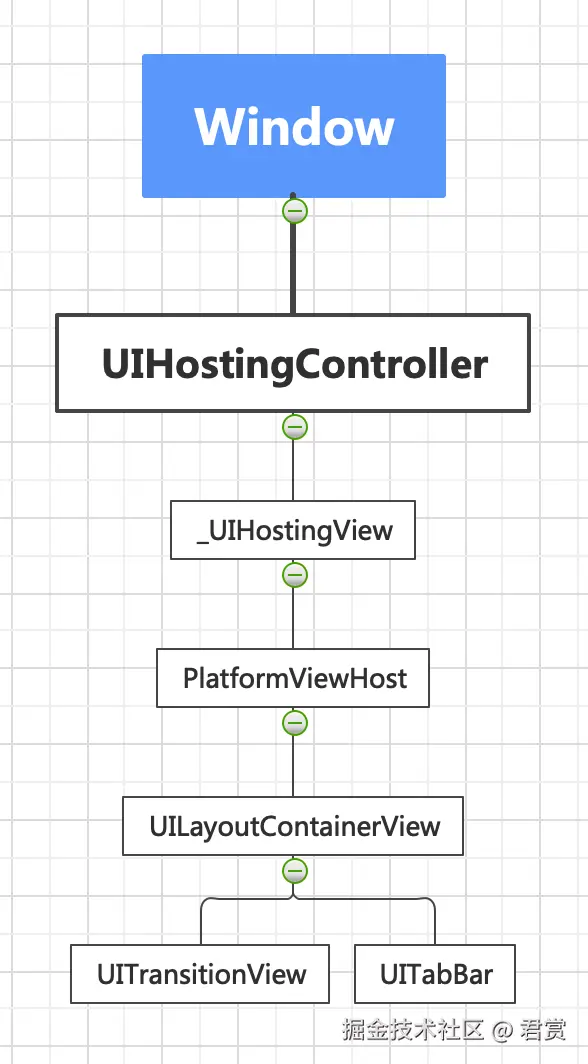

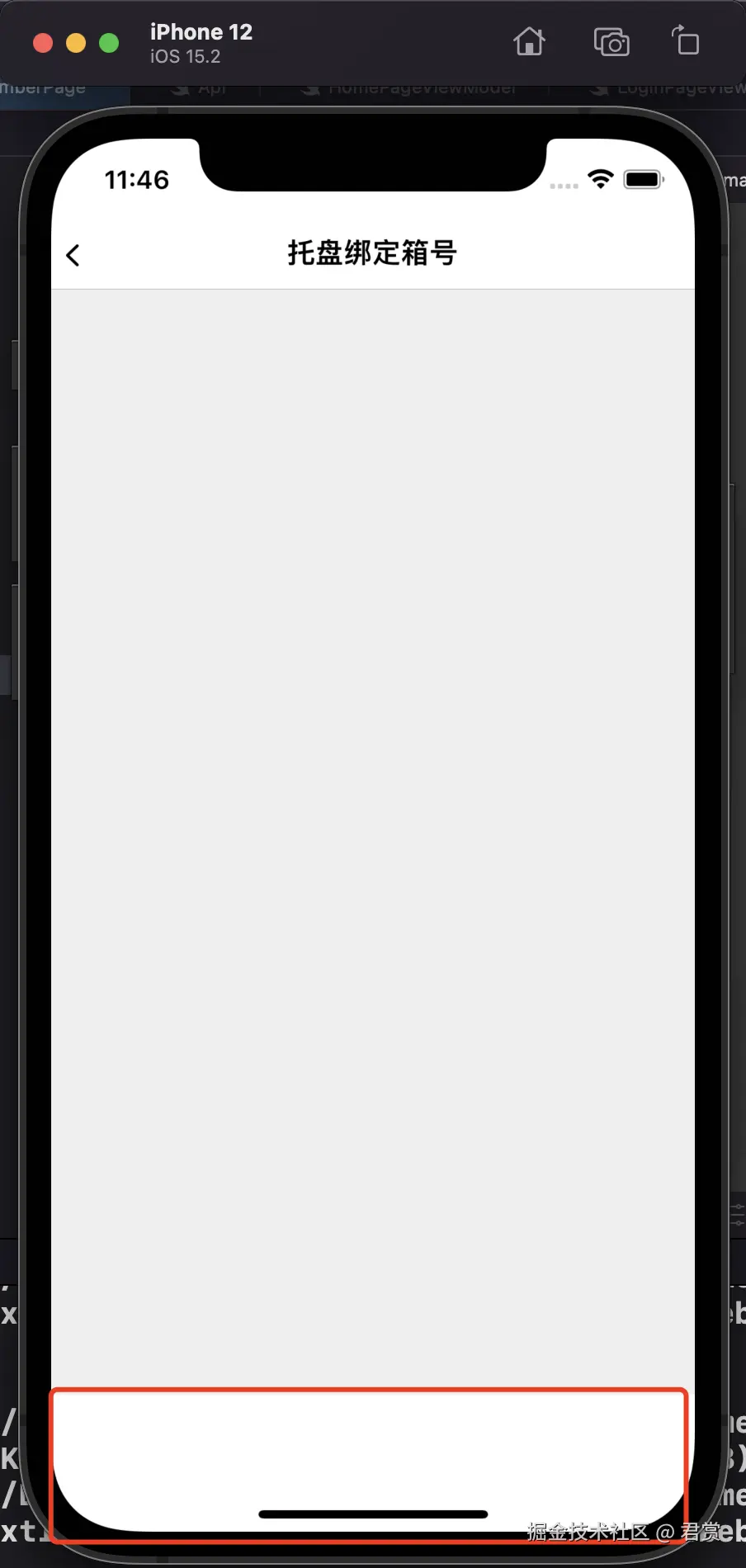

没有隐藏底部的 Tab

目前在 SwiftUI中暂时没有任何方便的方法可以在 NavigationView 进行 Push 跳转隐藏底部的 Tabbar。我们只能在需要隐藏的界面的 onAppear和 onDisappear去隐藏。

/// ❌ 这样设置是不起作用的

UITabBar.appearance().isHidden = true

我们在运行时候,看一下布局。

我们按照结构找出 UITabbar

if let appBar = App.keyWindow?.rootViewController

.flatMap({$0.view})

.flatMap({$0.subviews.first})

.flatMap({$0.subviews.first})

.map({$0.subviews})

.map({$0.compactMap({$0 as? UITabBar})})

.flatMap({$0.first}) {

print(appBar)

}

在 App 获取当前 Tabbar 的方法

struct App {

...

static var tabBar:UITabBar? {

return keyWindow?.rootViewController

.flatMap({$0.view})

.flatMap({$0.subviews.first})

.flatMap({$0.subviews.first})

.map({$0.subviews})

.map({$0.compactMap({$0 as? UITabBar})})

.flatMap({$0.first})

}

}

隐藏和显示当前 UITabbar

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

...

}

.onAppear {

App.tabBar?.isHidden = false

}

.onDisappear {

App.tabBar?.isHidden = true

}

}

}

隐藏UITabar之后多出了很多空白的区域,我们设置忽略安全距离。

/// 页面的基础试图

struct PageContentView<Content:View,

Leading:View,

Trailing:View,

ViewModel:BaseViewModel>: View {

...

var body: some View {

navigationBar {

ZStack {

content

.background {

Color(uiColor: appColor.c_efefef)

.ignoresSafeArea()

}

}

...

}

}

...

}

封装 Detail 页面

为了让后面的界面一样拥有 隐藏UITabBar我们需要进行封装成DetailView,方便后续的使用。

新建一个 DetailPageViewModify

struct DetailPageViewModify: ViewModifier {

func body(content: Content) -> some View {

content

.onAppear {

App.tabBar?.isHidden = true

}

.onDisappear {

App.tabBar?.isHidden = false

}

}

}

extension View {

func makeToDetailPage() -> some View {

self.modifier(DetailPageViewModify())

}

}

将 PalletBindBoxNumberPage 页面使用 DetailPageViewModify

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

@StateObject private var viewModel = PalletBindBoxNumberPageViewModel()

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

EmptyView()

}

.makeToDetailPage()

}

}

修复第二次相同页面无法 Push 问题

从上面的掩饰发现,第一次是可以正常的进入,点击返回,第二次无法Push进入。只有点击其他页面返回之后,才能正常的返回。

打印点击 Push 对应的 ActionItem

newValue = Optional(Win_.ActionItem(icon: "托盘绑定箱号", iconColor: UIExtendedSRGBColorSpace 0.945098 0.564706 0.215686 1, title: "托盘绑定箱号"))

newValue = Optional(Win_.ActionItem(icon: "灭菌整板(有箱号)", iconColor: UIExtendedSRGBColorSpace 0.945098 0.564706 0.215686 1, title: "灭菌整板(有箱号)"))

newValue = Optional(Win_.ActionItem(icon: "托盘绑定箱号", iconColor: UIExtendedSRGBColorSpace 0.945098 0.564706 0.215686 1, title: "托盘绑定箱号"))

发现在整个过程中,点击第二次是没有走 onChange,是因为检测到值相同,是因为ActionItem实现了Hashable协议。

在 HomePage 的 onAppear 方法重置 currentClickActionItem

struct HomePage: View {

...

var body: some View {

...

.onAppear {

...

viewModel.currentClickActionItem = nil

}

...

}

}

经过重置,第二次Push无法跳转问题解决了。

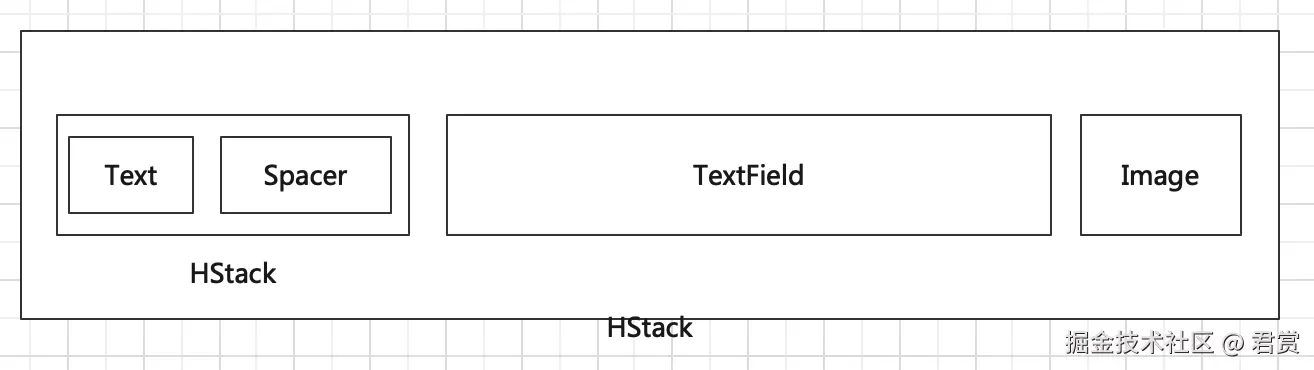

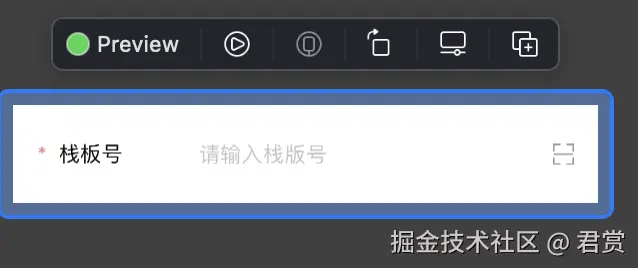

封装扫描输入组件

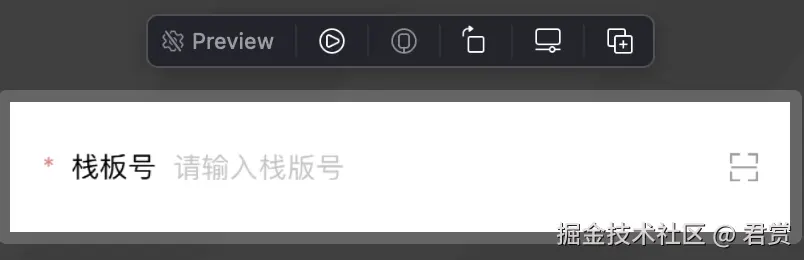

接下来我们封装上面的组件,大致的界面构造如下。

新建一个 ScanTextView

struct ScanTextView: View {

@StateObject private var appColor = AppColor.share

/// 前面的标题

private let title:String

/// 输入框的提示文本

private let prompt:String

/// 输入框输入的内容

@Binding private var text:String

init(title:String, prompt:String, text:Binding<String>) {

self.title = title

self.prompt = prompt

self._text = text

}

var body: some View {

HStack {

HStack {

Text("*")

.foregroundColor(Color(uiColor: appColor.c_e68181))

Text(title)

Spacer()

}

TextField(prompt, text: $text)

.frame(height:33)

Image("scan_icon", bundle: .main)

}

.font(.system(size: 14))

.padding()

}

}

添加栈版号和箱号

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

VStack {

VStack {

ScanTextView(title: "栈版号",

prompt: "请输入栈版号",

text: $viewModel.palletNumber)

ScanTextView(title: "箱号",

prompt: "请输入箱号",

text: $viewModel.boxNumber)

}

.background(.white)

Spacer()

}

}

...

}

}

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

/// 输入的栈版号

@Published var palletNumber:String = ""

/// 箱号

@Published var boxNumber:String = ""

}

固定 ScanTextView 的 Title 的宽度

提示语是没有对齐的,因为是自动布局,很难会让自动的对齐,我们需要设置左侧标题固定长度。

struct ScanTextView: View {

...

/// 默认为 100

private let titleWidth:CGFloat

init(title:String, prompt:String, text:Binding<String>, titleWidth:CGFloat = 100) {

...

self.titleWidth = titleWidth

}

var body: some View {

HStack {

HStack {

...

}

.frame(width: titleWidth)

...

}

...

}

}

栈版号和箱号中间添加分割线

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

@StateObject private var viewModel = PalletBindBoxNumberPageViewModel()

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

VStack(spacing:0) {

VStack(spacing:0) {

...

Divider()

.padding(.leading)

...

}

...

}

}

...

}

}

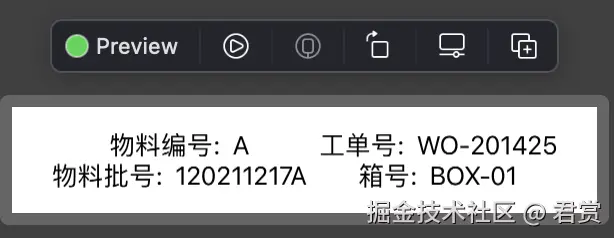

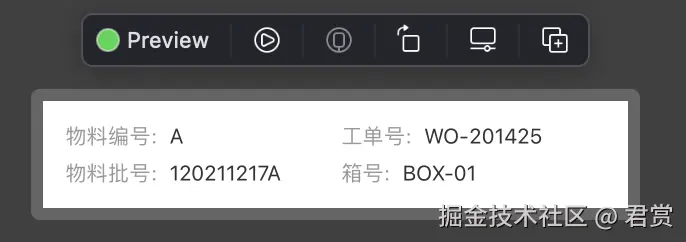

箱号详情组件

分析布局如下。

struct BoxDetailView: View {

var body: some View {

HStack {

VStack {

HStack {

Text("物料编号:")

Text("A")

}

HStack {

Text("物料批号:")

Text("120211217A")

}

}

VStack {

HStack {

Text("工单号:")

Text("WO-201425")

}

HStack {

Text("箱号:")

Text("BOX-01")

}

}

}

.padding(15)

.frame(maxWidth: .infinity)

.background(.white)

.cornerRadius(10)

}

}

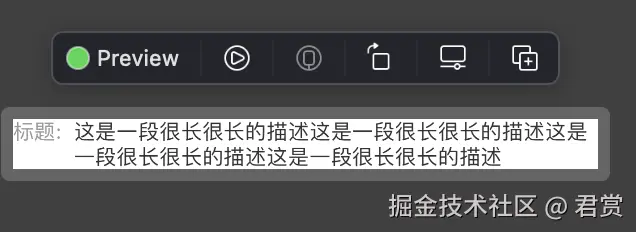

制作标题信息组件

我们需要标题和信息上对齐,类似下面的排版方案。

struct TitleValueView: View {

@StateObject private var appColor = AppColor.share

private let title:String

private let value:String

init(title:String, value:String) {

self.title = title

self.value = value

}

var body: some View {

HStack(alignment:.firstTextBaseline) {

Text(title)

.foregroundColor(Color(uiColor: appColor.c_999999))

Text(value)

.foregroundColor(Color(uiColor: appColor.c_333333))

}

.font(.system(size: 14))

.frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading)

}

}

将箱号详情标题和描述替换为 TitleValueView 组件

struct BoxDetailView: View {

var body: some View {

HStack {

VStack {

TitleValueView(title: "物料编号:",

value: "A")

TitleValueView(title: "物料批号:",

value: "120211217A")

}

VStack {

TitleValueView(title: "工单号:",

value: "WO-201425")

TitleValueView(title: "箱号:",

value: "BOX-01")

}

}

...

}

}

调整上下组件的间距

struct BoxDetailView: View {

var body: some View {

HStack {

VStack {

...

Spacer()

.frame(height: 7.5)

...

}

VStack {

...

Spacer()

.frame(height: 7.5)

...

}

}

...

}

}

可手动控制 Title 的宽度

我们给TitleValueView新增一个可以手动控制Title宽度的参数,如果不为0则手动控制高度。

struct TitleValueView: View {

...

private let titleWidth:CGFloat

init(title:String, value:String, titleWidth:CGFloat = 0) {

...

self.titleWidth = titleWidth

}

var body: some View {

HStack(alignment:.firstTextBaseline) {

if titleWidth == 0 {

titleText

} else {

titleText

.frame(width: titleWidth, alignment: .leading)

}

...

}

...

}

private var titleText: some View {

Text(title)

.foregroundColor(Color(uiColor: appColor.c_999999))

}

}

我们将工单号和箱号宽度保持一致

struct BoxDetailView: View {

var body: some View {

HStack {

VStack {

...

}

VStack {

TitleValueView(title: "工单号:",

value: "WO-201425",

titleWidth: 50)

...

TitleValueView(title: "箱号:",

value: "BOX-01",

titleWidth: 50)

}

}

...

}

}

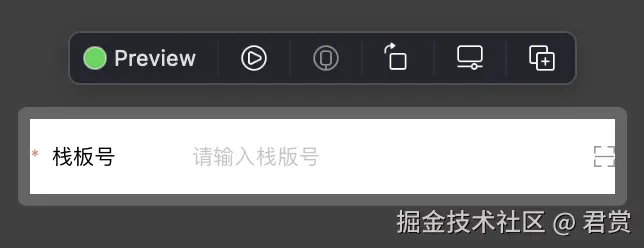

固定 ScanTextView的高度

经过自动布局之后的ScanTextView的高度达到了65的高度,超出了设计图50的高度,主要是输入框固定了高度,我们将去掉Padding,给ScanTextView设置固定高度为50。

struct ScanTextView: View {

...

var body: some View {

HStack {

...

}

...

.frame(height:50)

}

}

只增加左右间距

高度50设置完毕,但是左右靠边,我们只设置边距左右为10。

struct ScanTextView: View {

...

var body: some View {

HStack {

...

}

...

.padding(.leading, 10)

.padding(.trailing, 10)

/// 或者

/// .padding(EdgeInsets(top: 0, leading: 10, bottom: 0, trailing: 10))

}

}

获取箱号列表

新增 @Published 参数箱号列表 用于更新列表

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 箱子列表

@Published var boxDetailModels:[BoxDetailModel] = []

}

新增根据栈版号获取箱号列表方法

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 请求获取箱子列表

func requestBoxDetailList() async {

let api = PalletQueryApi(palletCode: palletNumber)

let model:BaseModel<[BoxDetailModel]> = await request(api: api)

guard model._isSuccess else { return }

boxDetailModels = model.data ?? []

}

}

当输入栈版号结束之后请求箱号列表

怎么才能监听到输入完毕呢?我们可以使用onSubmit这个扩展获取。

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

VStack(spacing:0) {

VStack(spacing:0) {

ScanTextView(title: "栈版号",

prompt: "请输入栈版号",

text: $viewModel.palletNumber)

.onSubmit {

Task {

await viewModel.requestBoxDetailList()

}

}

...

}

...

}

}

...

}

}

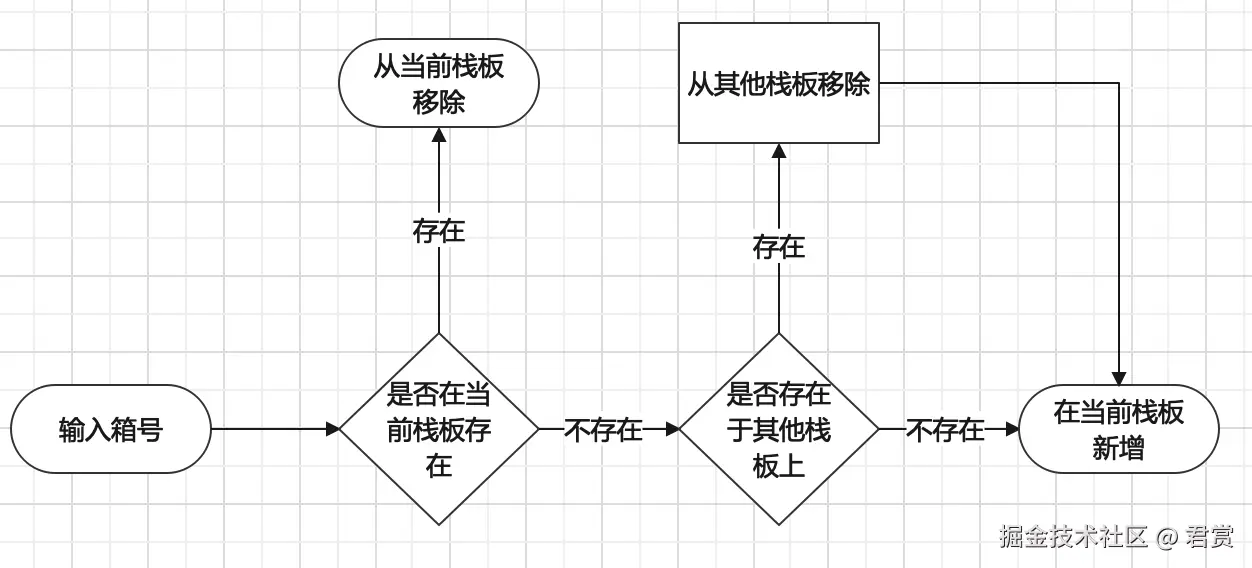

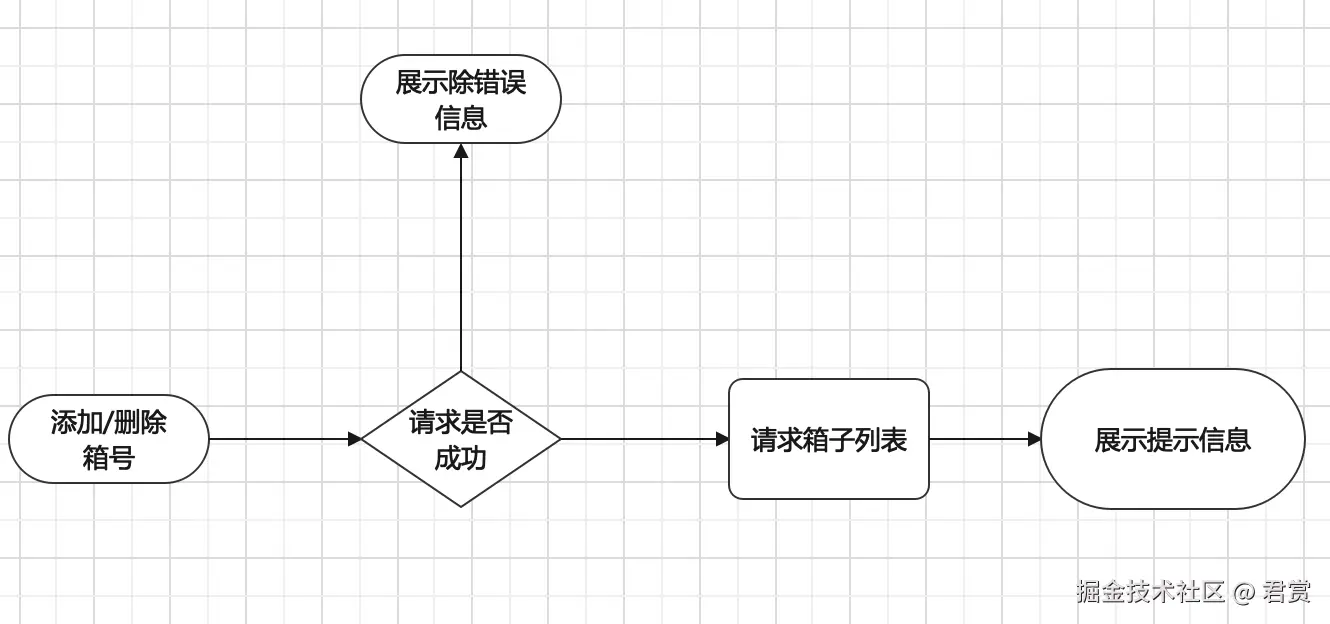

添加或者删除箱号

此时我们的栈板上是没有数据的,需要我们输入箱号进行新增和删除操作。

上图的逻辑都封装在接口里面,所以我们只需要关心输入箱号之后,调用接口即可。

添加新增或者删除箱号逻辑方法

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 添加或者移除箱号

func addOrRemoveBox() async {

let api = BoxAddApi(palletCode: palletNumber, boxCode: boxNumber)

let model:BaseModel<String> = await request(api: api)

guard model._isSuccess else {return}

/// 重新获取列表 刷新界面

await requestBoxDetailList()

}

}

给箱号输入框添加onSubmit方法

struct PalletBindBoxNumberPage: View {

...

var body: some View {

PageContentView(title: "托盘绑定箱号", viewModel: viewModel) {

VStack(spacing:0) {

VStack(spacing:0) {

...

ScanTextView(title: "箱号",

prompt: "请输入箱号",

text: $viewModel.boxNumber)

.onSubmit {

Task {

await viewModel.addOrRemoveBox()

}

}

}

...

}

}

...

}

}

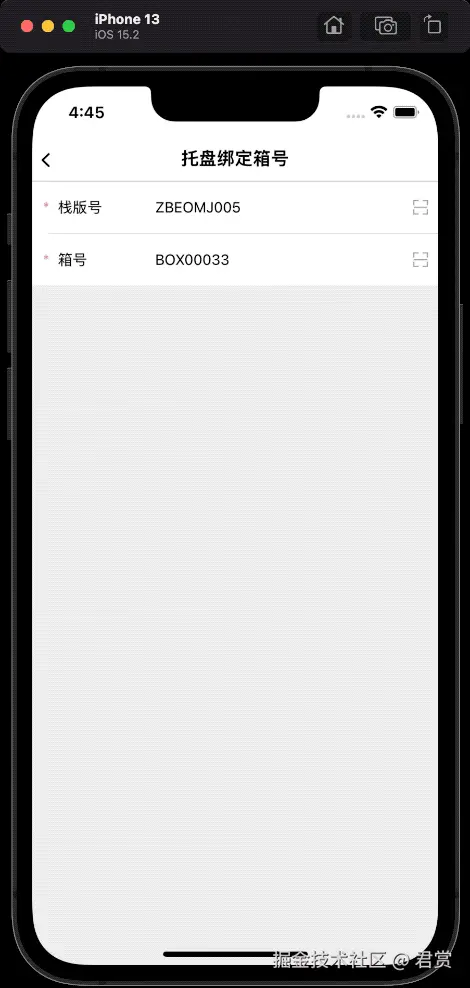

给请求添加HUD

此时添加箱号成功了

{"code":200,"data":"ç®±å·ç»å®æ æ¿æå!!!","message":"success","objectType":null,"success":true}

在日志也看不出来乱码显示,我们希望提示给用户。

给获取箱子列表添加HUD

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 请求获取箱子列表

func requestBoxDetailList() async {

...

let model:BaseModel<[BoxDetailModel]> = await request(api: api, showHUD: true)

...

}

...

}

此时我们已经获取到列表了,但是HUD没有消失,主要是逻辑中没有调用隐藏HUD。

给BaseViewModel新增Hidden HUD方法

@MainActor

class BaseViewModel: ObservableObject {

...

func hiddenHUD() {

self.isLoadingHUD = false

}

...

}

给查询箱号和新增和删除箱号添加HUD和移除HUD

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 请求获取箱子列表

func requestBoxDetailList() async {

...

hiddenHUD()

...

}

/// 添加或者移除箱号

func addOrRemoveBox() async {

...

let model:BaseModel<String> = await request(api: api, showHUD: true)

...

hiddenHUD()

...

}

}

添加或者删除成功提示

上面的代码我们还是无法成功显示提示语,到底是添加成功还是删除成功。当我们请求完毕,展示获取的Data字符串。

但是展示和隐藏十分的快,在显示没有结束之前,被后面获取箱子列表接口在请求完毕之后隐藏了。

class PalletBindBoxNumberPageViewModel: BaseViewModel {

...

/// 添加或者移除箱号

func addOrRemoveBox() async {

...

if let message = model.data {

showHUDMessage(message: message)

}

}

}

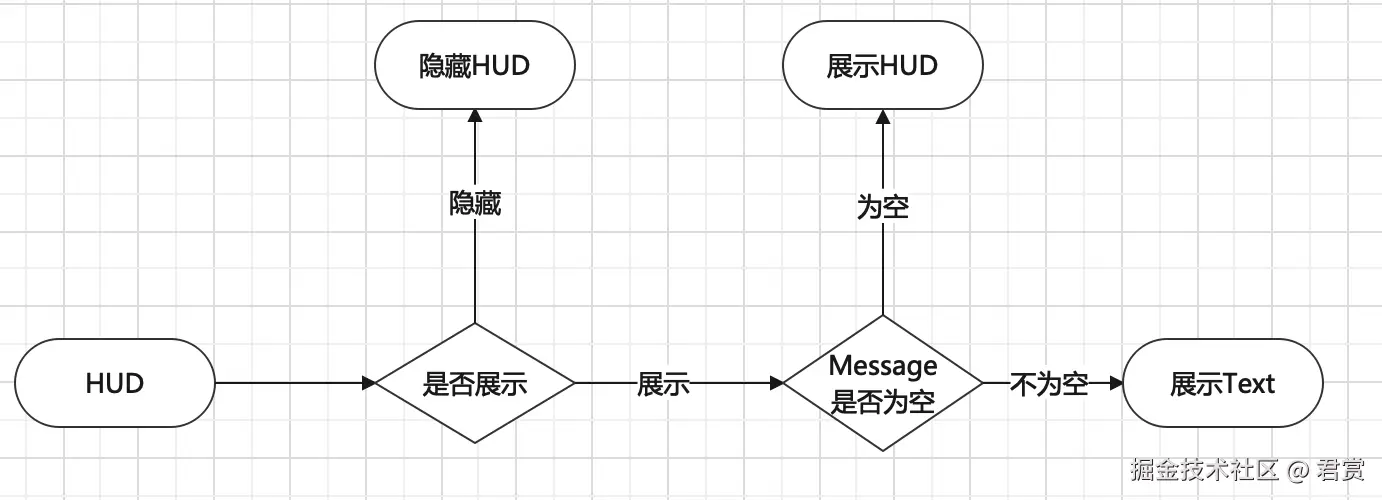

修复HUD开始显示之前内容的问题

HUD展示逻辑

HUD Message展示逻辑

我们看到在展示文本延时两秒之后,文本没有清空,导致下次请求进行Loading时候因为文本不为空,展示不是一个Loading HUD而是上一个提示的文本。

清空上一个展示的文本

修复这个问题,大概有两种方案

方案1 在延时两秒隐藏时候 清空文本

@MainActor

class BaseViewModel: ObservableObject {

...

/// 展示 HUD 文本

/// - Parameter message: 提示的信息

func showHUDMessage(message:String) {

...

DispatchQueue.main.asyncAfter(deadline: .now() + 2) {

...

self.hudMessage = ""

}

}

...

}

方案2 在展示HUD的时候 清空之前的文本

@MainActor

class BaseViewModel: ObservableObject {

...

func request<T:Codable, API:APIConfig>(api:API, showHUD:Bool = false) async -> BaseModel<T> {

if (showHUD) {

hudMessage = ""

...

}

...

}

}

展示HUD Message的文本内容只是一个临时的展示内容,应该在展示完毕重置,所以第一种方案比较好。