阅读视图

意大利裕信银行撤回对BPM银行的收购要约

苑东生物:询价转让价格为42.06元/股

腾讯回应:微信实时对讲功能正在灰度上线中,相关功能会根据反馈持续调整优化

西藏天路:生产经营正常,无应披露而未披露的重大事项

小马智行美股盘前涨超5%

成本因关税剧增近7000万美元,美一果汁公司起诉特朗普政府

3连板法兰泰克:目前生产经营活动正常,不存在应披露而未披露的重大事项

苹果 AI 雪崩内幕:核心大将 14 亿被挖走,团队边缘化,骨干接连「叛逃」

苹果本不该在 AI 赛道上掉队。

它拥有着 OpenAI 梦寐以求的充沛现金流,掌握着全球数十亿设备构成的封闭硬件生态,甚至它的 Siri 都要比 ChatGPT 早出生十多年,更早地将聊天机器人带入大众视野。

因此,当 ChatGPT 惊艳全球的时候,苹果用户就像看自己家的学霸孩子突然考了倒数第一,主打一个恨铁不成钢。

哪怕现在奋起直追,苹果依然谈不上太晚,但面对 Meta 频频抛出的高薪橄榄枝,苹果却再次慢了半拍——核心工程师接连出走,技术团队频频动荡。今天外媒 The Information 的最新报道也揭开了苹果 AI 人才流失与组织裂痕的幕后全貌。

从 Siri 到 ChatGPT,苹果错失的 AI 春天

今年早些时候,苹果内部负责开发 AI 基础模型的团队提出,希望对外开源部分模型。

这项提议背后的出发点其实很直接,一方面开元可以展示苹果在 AI 技术上的阶段性成果,另一方面也能借助开源社区的方案,加速模型的优化与演进。但这个想法很快被苹果软件负责人 Craig Federighi 否决了。

他在发给苹果基础模型团队负责人 Ruoming Pang 的邮件中表示,市场上已经有足够多的开源模型可以供研究使用,苹果不需要再去添一份热闹。听上去合情合理,但这只是一个相对体面的说法,真正让 Federighi 担心的,是一旦这些模型被公开,外界会认为苹果为了在 iPhone 上运行 AI,不得不牺牲性能、做出妥协。

而且,这些模型在性能上也落后于阿里和 Google 的同类产品。

在苹果最近发布的 2025 年基础模型报告中,苹果也试图给出自己的回答。这份报告系统梳理了其端云一体化的大模型体系,不仅强调端侧部署的轻量高效,也推出云端架构的新思路,同时通过 Swift 原生框架向开发者开放核心能力。

开不开源,或许只是表象,背后真正暴露出来的,是苹果内部在 AI 战略上的分歧越来越明显,尤其是在以科研导向为主的基础模型团队和以产品落地为目标的软件团队团队之间。更明确地说,是苹果 AI 高层 John Giannandrea 与 Federighi 在技术想法路线上的错位。

在那个苹果还避谈 AI、只强调机器学习的阶段,Siri 无疑是最具代表性的产物。

在乔布斯于 2011 年去世前,苹果发布了语音助手 Siri,惊艳四座。但几年后,Alexa、Google Assistant 快速崛起,Siri 却连基本理解和指令执行都频频出错,应变能力差,难以胜任复杂语义任务。2018 年,苹果终于承认了这个问题,但不是在公开场合,而是在招聘上。

他们高调挖来前 Google AI 负责人 John Giannandrea,并寄予了厚望。John Giannandrea 曾是 Google 搜索与 AI 的灵魂人物,是让 Gmail、Photos、Translate 变得「聪明」的人,也是在 DeepMind 崛起时参与布局的老兵。而他本人也对 Siri 特别感兴趣。

Craig Federighi 亲自拍板,把 Siri 和苹果的机器学习部门交给他,打算一鼓作气补上苹果在 AI 的短板。在他加入后,苹果开始鼓励旗下研究人员更多地发表 AI 研究成果,这标志着苹果长期以来「保密至上」的文化出现了变化。

但七年过去了,这笔投资交出的答卷,并不好看。

2022 年 ChatGPT 横空出世,逼得每一家科技公司不得不重新排兵布阵,几乎所有人都在重做语音助手,接入 LLM。然而,苹果不仅没追上 OpenAI,还被越甩越远。

AI 发展的三大要素:数据、算法和算力。但堪比 NBA 顶级球星的价格让我们看到了如今 AI 人才的稀缺性,过往苹果用使命感绑定一批 AI 人才,但无奈扎克伯格给的还是太多了。

最近,庞若鸣在 LinkedIn上宣布他已经离开苹果,加入 Meta,结束了他在苹果担任基础模型团队负责人的工作。据彭博社报道,庞若鸣在 Meta 未来四年的总收入可能高达 2 亿美元(折合人民币 14 亿元)。

Meta 已向顶级 AI 工程师抛出年薪 1000 万美元起的橄榄枝。而苹果给出的薪资,往往连市场价的一半都不到。过去几个月,已有不少顶尖员工离职,甚至传出整个 MLX 团队一度萌生集体出走的念头。

庞若鸣的一些原团队成员也在陆续跟随他前往 Meta。其中包括 Tom Gunter。据两位知情人士透露,Gunter 原本已经从苹果跳槽至 OpenAI,但在庞若鸣被 Meta 挖走后,他果断转而加入Meta。

其他知情人士透露,苹果基础模型团队的其他成员(该团队大约有几十人)也正在寻找新机会,目标包括 OpenAI、Anthropic等公司。

即便在庞若鸣宣布离职后,据两位知情人士称,苹果高层告知剩余的基础模型团队,他们正在重新评估薪酬方案,有可能提供更多报酬来挽留人才。面对 Meta 顶级薪酬,苹果的吸引力可以说是远远不够。

一个 AI 理想主义者的朝圣与幻灭

苹果 AI 人才的流失,当然不只是钱的问题。

报道中提到,苹果基础模型团队的许多成员更多是出于一种使命感,他们渴望站在 AI 前沿,尤其是追求所谓的「超级智能」——即具备与人类相当甚至超越人类能力的人工智能。

这种理想主义,在技术圈其实并不少见。但路线分歧所埋下的伏笔,逐渐显现出来,相比于隶属于 Giannandrea、庞若鸣所率领的基础模型团队,软件负责人 Federighi 所领导的团队则更关注实用型 AI 模型的改进,比如文本撰写、摘要生成等日常应用。

在 ChatGPT 一炮而红的前一年,庞若鸣就因为在开发和训练大规模 AI 系统方面经验丰富,精通从模型本身到背后支撑的软件等各个环节,而被 Giannandrea 从 Google DeepMind 招募到苹果。

为了这位顶尖 AI 大牛,苹果也是大开绿灯。

庞若鸣被允许常驻纽约办公,而不是要求他搬到公司总部加州库比蒂诺,这在苹果对高管岗位的一贯安排中非常罕见。庞若鸣组建的自研模型团队尽管一开始规模非常小,仅有少数研究人员参与。但随着 AI 重要性的水涨船高,基础模型团队成员也一路飙涨到 100 人左右,且成员分别来自 DeepMind、Meta、微软和亚马逊等。

到了 2022 年末,庞若鸣已经在苹果内部构建出了一些大语言模型(LLM)。不过,Giannandrea当时并不看好这项技术的实用性,因此迟迟没有推动其发布。一年后,苹果正式成立了基础模型团队,由庞若鸣出任负责人。

庞若鸣向新成员承诺,他们将优先使用苹果的计算基础设施来训练模型。据一位知情人士透露,苹果的管理层还讨论过如何进一步扩大团队规模,例如直接整组招募高校或企业的 AI 实验室。

2024 年 6 月,苹果在 WWDC 上高调发布了 Apple Intelligence,其中绝大多数的技术成功都来自庞若鸣团队的研发成果,比如本写作和图像生成工具、与 ChatGPT 的整合(用于回答问题)。

最重要的是,在这次发布会上,苹果向全世界宣布一款更强大的 Siri 将有望来到我们的面前。

过往所积累的信誉很难让人相信苹果是在画饼,但后面的故事我们都知道了,今年 3 月,新版 Siri 推迟发布。苹果公司也从 YouTube 和主要电视网络撤下相应的广告。

苹果的营销部门、技术部门和产品部门也如同踢皮球一样相互扯皮、推诿。

身处其中的基础模型团队也明显感觉到苹果高层缺乏清晰的战略方向,比方说,虽然苹果的总体目标是打造最强的 AI 模型,但团队成员却不清楚具体应该聚焦在哪一类模型——是处理文本?语音?还是图像?

据知情人士透露,这种模糊的定位让团队士气受挫。甚至倒反天罡的是,一些高管还会向基础模型团队成员征求产品创意,进一步加剧了成员们对苹果缺乏统一 AI 产品战略的担忧。

上个月的彭博社报道就有提到,了解苹果 AI 团队运作情况的人士表示,虽然苹果已批准一笔用于 2026 年运行自研云端模型的数十亿美元预算,但再往后的安排,目前仍是一片空白。

AI 时代的苹果,还会是那个改变世界的苹果吗?

如果故事止步于此,苹果仍旧可能像马斯克的 Grok 一样拥有在 AI 赛道逆风翻盘的机会,尽管外界炮火连天,质疑声四起,但年初庞若鸣团队的一些成员对基础模型的技术进展感到相当乐观。

结果比过程更重要,只要团队在 4 月份按计划交付 AI Siri,一切质疑声就不再是问题,为此,他们已经构建出一个功能完备的AI系统,能够进行自然的对话、回答问题、并通过 Siri 完成各种任务。

今年年初,团队向 Giannandrea 和 Siri 团队展示了这套系统的演示功能。据一位知情人士透露,整场会议中,Giannandrea 几乎一直保持沉默,但在会议最后,他表现得异常兴奋。「这就是苹果的未来,」他说,「这很重要。你们做得很好,继续干下去。」

然而,这种热情并没有持续多久。

到了今年 3 月,苹果突然宣布,新版 Siri 将推迟到 2026 年某个时间发布。

消息震惊了整个基础模型团队。在过去,他们的团队基本上是独立运作,几乎不受苹果其他部门的干涉,但这种自由也意味着他们脱离了公司决策流程。如今苹果发布延期决策过程中,却并未征他们意见,也没人告诉他们模型到底出了什么问题。

与此同时,苹果 AI 高层也开启了新一轮的洗牌。

CEO 库克宣布 Vision Pro 头显的操盘手 Mike Rockwell 不再负责 Vision Pro 相关工作,转而去负责 Siri 虚拟助手开发,向软件主管 Craig Federighi 汇报工作。Siri 负责人 John Giannandrea 也开始逐渐淡出权力中心。

如果苹果最终牵手第三方模型,Giannandrea 不只会失去 Siri 的控制权,连原本还在负责的机器人项目也将被一并收回。值得注意的是,庞若鸣的基础模型团队则仍然隶属于 Giannandrea。

在动荡之中,庞若鸣试图安抚团队士气,鼓励大家继续专注于他们的使命:为整个苹果打造最优秀的 AI 模型。据知情人士透露,直接向 Giannandrea 汇报、并协助管理基础模型团队的 Daphne Luong 也出面进行「灭火」。

她向团队表示,这次组织重组的问题出在 Siri 本身,而不是苹果的 AI 模型。

然而真正让团队士气大幅下滑的,是Rockwell上任后的一项新动作——他在 3 月接手 Siri 项目后,立即组织团队评估多个技术路线,涵盖苹果自研模型,以及 Claude、ChatGPT、Google Gemini 等第三方模型方案。换句话说,苹果基础模型团队过去的努力,变成了一个可有可无的替代品。

在这样的氛围里,人心开始松动。

而在 Meta 天价薪酬面前,庞若鸣的离职也就顺其自然。但他的离开也成为苹果 AI 团队离职潮的引爆点,报道中提到,他不仅技术过硬、工作勤奋,还乐于提携后辈,指导他人,被认为是苹果 AI 团队的主心骨,更是愿意为他人「遮风挡雨」的好领导。

比如在一次冬季假期,他就亲自上手写出了 AXLearn 的原型代码,用来验证这套训练大型模型的开源工具是否适配苹果内部需求。这种级别的「卷」,在苹果这样的大公司并不多见。所以当这样一个技术型领军人物选择离开,团队的情绪不可避免地滑落至低谷。

苹果在 AI 上的缓慢进展,不仅拖慢了产品节奏,也难免牵动了外界对其整体品牌形象的认知。

苹果服务主管、库克最信任的顾问之一 Eddy Cue 多次发出警告,如果苹果不能迅速适应 AI 时代,将极有可能成为下一个黑莓或诺基亚。

这样的暴论在媒体层面很容易搏得流量,但放在现实语境中看,哪怕在 AI 上慢一步,苹果依旧掌握全球最完整、最高粘性的软硬件生态系统;依旧坐拥千亿美元的现金储备,芯片、系统优化、端侧体验、工业设计,依旧保持着全球顶级水平。

只是,苹果不会轻易成为下一个诺基亚,但在 AI 赛道上也很可能不再是那个代表「Think Different」、颠覆世界的苹果。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

市值第一英伟达,被中国汽车浇冷水|深氪

文 | 李勤 李安琪

编辑 | 杨轩 李勤

“英伟达强到无敌后,老黄眼中没有敌人,都是客户。”

英伟达市值冲上4万亿美元、成为全球第一之时,黄仁勋访华,他把中国车企全都夸了一遍,这段视频全网流传后,有网友如此调侃。

但骄阳之下也有耀斑。这些被黄仁勋拉拢的优秀车企们,正试图甩开英伟达。

“very scary(相当可怕)。”

通用汽车高管评测英伟达辅助驾驶方案后,在内部给出了上述评价。今年3月,英伟达CEO黄仁勋亲口宣布了双方的合作,通用汽车计划基于英伟达技术,打造自动驾驶车队。他还展示了英伟达汽车业务的蓬勃前景:与丰田、奔驰等都达成了合作,预计2026年,自动驾驶业务将创造50亿美元收入。

但通用本月初的评审,让双方合作蒙上了阴影。据36氪汽车了解,英伟达自动驾驶团队已经将结果“通知了老黄(黄仁勋)”。

汽车创新业务上,已经不是英伟达第一次碰壁。在通用汽车高管之前,奔驰也给出过类似评价。

去年6月,奔驰CEO康林松和他的技术副总裁在美国参与了上千公里的跨城测试:先后驾驶搭载英伟达和Momenta的辅助驾驶车辆,往返洛杉矶和旧金山。

让奔驰掌舵人震惊的是,哪怕在北美大本营,英伟达的辅助驾驶效果也不如中国的初创公司Momenta。

英伟达汽车业务负责人吴新宙得知这个结果后,也在内部表达了不满。毕竟Momenta在家门口“踢馆”的软件,只花了不到1个月调试而成。

据36氪独家了解,奔驰已经将中国区多款车型的辅助驾驶业务,从英伟达手中切给了Momenta。英伟达的另一个软件客户捷豹路虎,也在另觅辅助驾驶供应商。“英伟达员工在中国基本不对接车企项目了。”

在今天竞争拳拳到肉的中国车市,车企没有时间再留给英伟达。

当然,汽车智能软件业务,对于英伟达来说只是小业务。即使把汽车计算芯片的业务考虑进来——从Xavier到Orin再到Thor,英伟达已经连续推出多代芯片产品——这部分收入在英伟达1305亿美元的整体收入中占比不到2%。

这部分即便做得再好,以该领域头部华为智能车BU为例,它去年综合软硬件所有服务,全年营收264亿元,英伟达大约10天就能赚到。

那为什么要关注这微不足道的小业务?

你相信人工智能未来会进入机器躯壳、走入真实物理世界吗?

汽车可被视作没有手的机器人,其技术路线与当下极度火热的具身智能机器人一脉相承。正因为这种技术预见,一年多前,英伟达已经将汽车和机器人部门合并。黄仁勋也说,他相信未来小米、比亚迪都能造出很棒的机器人。

智能汽车,业内公认是将最先落地的具身智能产品。因为其产业基础足够成熟,使用场景也相对标准。“如果自动驾驶未来几年不能实现,具身智能就很可能成为泡沫。”有车企创始人告诉36氪。

拥抱汽车自动驾驶,约等于拥抱物理世界的人工智能。

技术发展的速度可以很快。不要忘记,英伟达的腾飞是基于AI大模型的飞速发展,而在两年半前chatGPT震惊世界之前,英伟达的市值还不到今天的1/10。

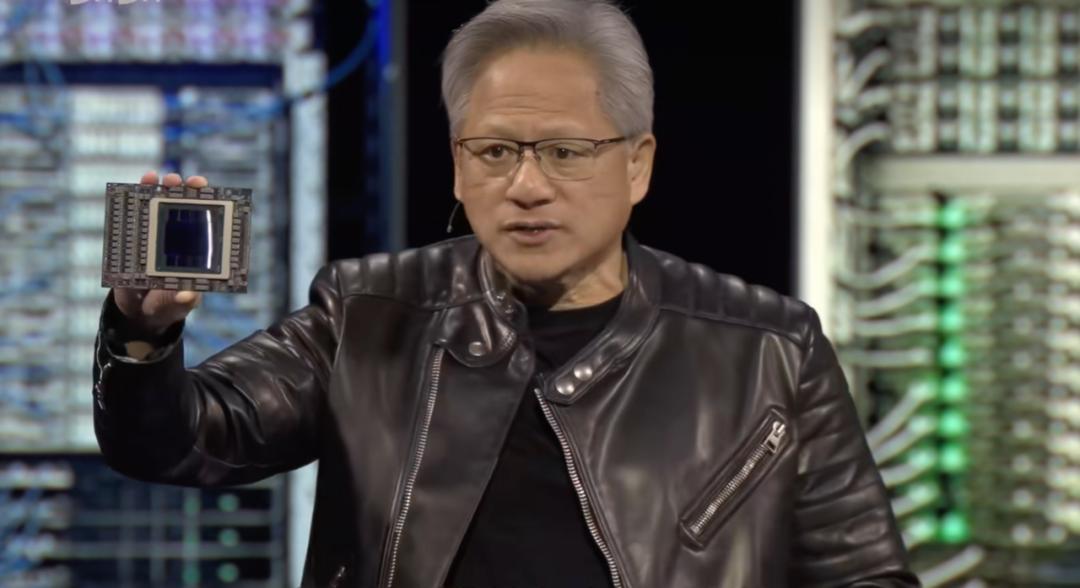

英伟达CEO黄仁勋

因此,抓住这看似边缘的小业务,其实是件大事情。

不幸的是,虽然车企们过去一直都在追逐首发英伟达的芯片,但是从最新一代的Thor雷神芯片开始,在中国市场,英伟达正面临批量丢失头部客户的风险。

危胁不仅来自专注做辅助驾驶业务的华为、地平线和Momenta。

追随着特斯拉自研芯片的技术脚步,中国新造车公司无不在推出自研的车载AI芯片。蔚来和小鹏的自主芯片已经交付上车;理想的辅助驾驶芯片明年量产;小米创始人雷军也明确表示,自身的汽车芯片将很快推出。

当然,推出芯片的难度也是巨大的。海量的难度同样堆叠在中国车企和服务商面前。

「英伟达新款芯片延期风波」

去年底,理想汽车不少供应商收到通知,原定于今年3月推出的增程L系列改款车型集体推迟至今年5月,所备物料跟随计划统一调整。

有理想核心供应商人士向36氪透露,这场变动正是因为英伟达Thor芯片未能及时交付。理想汽车是英伟达汽车芯片的核心客户之一,曾首批搭载英伟达智能辅助驾驶芯片Orin。

而英伟达最新一代Thor芯片,理想汽车同样是首发车企之一。理想主力就是增程车型,该系列2025款的一项重头升级,就是将智能辅助驾驶芯片升级为700TOPS算力的Thor U版。

而基于英伟达Thor,理想汽车还将推出最新一代辅助驾驶技术VLA(视觉-语言-动作)模型,这也是公司人工智能战略的重要支点。

理想遭遇的Thor交付延期,不是第一次,最早Thor芯片承诺的量产时间是2024年底。也就是说,从今年3月到5月,几乎是Thor芯片的第三次大范围延期。

延期带来的是真金白银的销量损失。从理想L系列改款推出的前后销量数据来看,月销量差距超过万辆。换言之,如果理想L系列改款能在3月如期推出,将起码多卖出2万辆汽车,对应约60亿元的销售收入。

小鹏汽车首先嗅到了英伟达芯片延期的风险。有小鹏工程师向36氪回忆,去年年中,公司还强调,要以英伟达Thor的交付为主,自研图灵芯片只是备选方案。

毕竟从供应链安全,成本以及产品成熟度等等来看,整车部门都不愿意让“自研芯片过快上车”。

但是到今年年初,小鹏看到Thor即将多次延期的信号,果断搁置了Thor平台的开发,集中资源,紧急适配自研的图灵芯片。如今,小鹏的芯片已经开始在小鹏新车G7上交付装车。

车企们原本担忧自研芯片成熟度不足,但对比英伟达Thor上车的艰难体验后,他们释怀了。

有车企工程师向36氪讲述了配合Thor上车的过程,堪称煎熬。英伟达最早交付的Thor芯片,存在诸多工程和设计问题,“连发热控制都没达到上车要求,官方宣传的700TOPS算力,也不再承诺”。

双方对Thor进行了数轮调整后,才达到量产交付效果。但英伟达原先宣称的700TOPS算力,实际目前可释放的只在500左右。理想汽车今年计划在该芯片上部署参数量高达40亿的VLA模型,但因算力不足,难度陡增。

据36氪了解,理想汽车已经在加快自研芯片的上车进度,提前了数月,计划在明年一季度交付上车。

蔚来、小鹏已经不在名单,比亚迪、小米、理想都将推出自研汽车芯片

“各家自研芯片上车后,英伟达芯片还能占多大比重,就不好说了。”有多位车企管理层告诉36氪,长远来看,可能只有海外车型需要。

当然,自研智能辅助驾驶芯片,本身已经进入各家头部车企的战略进程。而Thor的不断延期和交付不力,只是帮助各家自研芯片上车,踢出了临门一脚。

「卧薪尝胆,头部车企突破了芯片自研」

研发芯片,对于任何一家车企而言都堪称冒险。一辆整车的开发周期现在大约是18个月,但是一款芯片的研发,不管是蔚来、理想、小鹏等,几乎都足足推进了4年。

但地缘摩擦不断升级,断供的恐惧成了各家车企自研芯片的达摩克利斯之剑。

过去四年,可以用“卧薪尝胆”来形容。

踩坑是常态。不光大量IP需要花钱买授权,“每卖出一颗芯片都要付钱”,而且像EDA(芯片设计工具)这种芯片链条上的技术公司,每一家都是巨头,“每一家的合作也都不好谈”。

小鹏汽车CEO何小鹏曾经公开讲述,小鹏的图灵芯片曾大幅度调整过设计方案,而且向早期的合作方赔付了一笔巨款。

据36氪了解,这家合作方是美国的芯片公司Marvell半导体,小鹏汽车最早的芯片设计合作方。

可以理解为,Marvell是车企在芯片代工厂台积电的“生产资质”。Marvell本身是台积电的顶级客户,车企通过Marvell提供的前端/后端设计服务,可以在台积电进行芯片流片。

一方面,早期小鹏汽车对于芯片的定位是超高制程和顶尖性能,但推进后发现,这个方案成本偏高,几乎算不过来账——参与其中的知情人士向36氪回忆。

与此同时,合作方Marvell 在汽车大算力芯片的设计经验也相当欠缺,最终双方“和平分手”,小鹏汽车付出的代价是过亿美元的赔偿金。此后,小鹏汽车更换芯片集成商索喜科技为合作方。

“在此过程中,你会受到来自整车和采购从各个方面发出的challenge(挑战),如果没有何小鹏的坚持,一定推进不下去。”上述人士感慨自研芯片的曲折。

对大模型能力的支持也考验着从2021年就启动的芯片项目。当时的Transformer还只是在硅谷流行不久的新兴技术,小鹏汽车也是得益于在硅谷团队提出的意见,在芯片设计中加入了相应的支持算子。但遗憾的是,放到今天来用,底层的支持依然不够全面。

蔚来的自研芯片之路也堪称惊险。李斌曾公开发文回忆,“最惊险的一次是2023年,在芯片前端设计即将完成的关键时刻,一家重要的合作伙伴突然决定结束中国区业务。”36氪汽车了解到,这家撤出中国的芯片设计公司同样是Marvell。

蔚来的芯片后端设计遇到严峻挑战,最后硬是自己搭建后端设计团队、去台积电申请账号,一步步推进到流片。

也因如此,蔚来的芯片团队规模异常齐全,从前端设计、后端设计,到测试,有600多人,接近一个标准芯片公司的配置。

车企对汽车芯片的理解有其优势。不少工程师向36氪评价,蔚来神玑芯片的架构设计甚至比英伟达的Thor更为合理,其实无需迷信英伟达,因为“在自动驾驶芯片上,其实大家都在差不多的起跑线上。”

英伟达CEO黄仁勋

上千TOPS的车端超大算力芯片,英伟达的确也是第一次设计。

有外媒报道,在量产前,台积电工程师发现了连接两个英伟达Blackwell GPU的裸晶上存在设计缺陷,该缺陷会导致芯片良率或产量降低。黄仁勋此前也公开承认:“Blackwell有一个设计缺陷,会导致良品率降低。”

而车企的自研芯片几乎都已经跑出了第一步——据36氪汽车了解,蔚小理三家首颗自研芯片的成本基本在3-4亿美元之间。投入还在持续增加。理想汽车等已经在筹备第二颗芯片研发。

即便耗时费力,车企自研自动驾驶芯片的原因是什么?

降本当然是核心价值之一。李斌曾表示,搭载自研芯片神玑后,可以帮助整车降本达到1万元。

但是算法和芯片的高度匹配,是更长远的战略价值。有小鹏人士透露,目前公司的整个AI技术栈,都在围绕图灵芯片去设计,包括正在开发中的基座模型。

据36氪了解,何小鹏也曾在私下场合表示,“做了自己的芯片之后,才发现了更多之前没有看到的好处。”小鹏汽车坚持走纯视觉技术路线,因此可以在自家图灵AI芯片集成两个独立的图像信号处理器(ISP),用于提升车辆在各种光线条件下(如黑夜、雨天、逆光)的感知能力。

理想汽车对大模型技术在上车应用的探索很多,其技术管理人员也告诉36氪,AI技术在汽车上的应用速度越来越快,即便是英伟达自身,也在芯��设计中考虑不周,要么是内存带宽不够,要么是NPU的带宽不足,可能导致算法时延偏高等问题,“这些都是在具体部署过程中才能发现,如果是自研芯片,反馈和调整的节奏肯定更快。”

特斯拉正是凭借自研芯片的支撑,早于行业一年部署了约30亿参数模型的FSD(辅助驾驶软件包)。

国内新造车公司们也在辅助驾驶软件上竞技,而了解软件,才能知道芯片怎么做。

这是特斯拉和国内头部车企的优势。当下,辅助驾驶正持续向大模型、大算力芯片方向进化。据外媒报道,特斯拉全自动驾驶FSD的下一代芯片AI 5已进入量产阶段,算力预计达到2000-2500TOPS。马斯克透露正在开发一个性能更先进、参数量比现在大4.5倍的模型。

中国头部车企也都将人工智能视为核心战略之一,而自研芯片、从底层构建起AI能力,是他们极想啃下的硬骨头。

而且,巨大的沉没成本,意味着自研芯片项目一旦起步,就难以回头。

「英伟达,不按车厂的节奏走」

销量为生命线的车市,交付就是车企和供应商的头号使命。去年蔚来乐道汽车电池紧缺,宁德时代这样的电池龙头,也要加班加点,比原计划提前1个月拉动产能。

但是在英伟达,这样的强交付体系显然未能建立。过去的GPU市场,英伟达从来是一个引领者,下游的合作方,无不根据英伟达的芯片制定产品方向和节奏。汽车芯片设计几乎也遵循了这个原则。

Thor芯片嫁接在英伟达最新一代的AI芯片架构Blackwell之上。

基于Blackwell 架构的GPU是英伟达旗舰型产品,采用专门定制的台积电N4P (4纳米制程高性能版)工艺制造,以实现更高的晶体管密度,更低功耗。

但问题就出在这里。

N4P的主战场是消费级电子,换句话说,这并非专门为汽车芯片而生。而台积电的车规级4纳米制程,要等到2025年才完成。

车规级工艺,往往意味着更严苛的安全标准。不只台积电工艺要达标,上游晶圆厂也要符合,下游还要做车规级封装和测试,“车规级的测试成本比消费级芯片多3倍,因为要多测3遍。”有芯片行业人士告诉36氪。

普遍来说,台积电的汽车工艺量产时间比消费级芯片晚 2 年,制程越高,时间可能更长。这是芯片技术验证周期、供应链优先级和车规认证体系共同决定的。

“相比消费级芯片,汽车芯片的量比较小,晶圆厂是传统制造业,一定会先兼顾消费类芯片。”这些都无形中推延了Thor的交付。

一款产品的延期,几乎导致汽车客户百亿级的损失,这在任何汽车供应链公司,都无疑会掀起一场反思风暴。但是在英伟达内部几乎没有过。

因为英伟达并非一家汽车供应链公司。在这家全球市值第一公司的版图里,请记住,汽车业务占比不到2%。

英伟达其实非常努力(36氪获悉其技术团队圣诞节都在加班),但它考虑的是如何攻克技术难题,想的是远方,而不是汽车交付的当下。

如果以当下交付的节奏优先,汽车芯片其实可以用更成熟的制程实现,因为汽车以稳定性为核心,不用毫厘必争,死磕最新先进制程。

至于资源配置上,英伟达也未向车企倾斜。多位车企工程师向36氪坦言,面对Thor的交付困境时,能看到配置的资源确实不足,“甚至一些芯片的设计缺陷,都是车企自己在域控上去做工程兜底。”而黄仁勋日常的邮件回复中,也很少过问汽车业务。

行业多数人认为,汽车业务不在英伟达的优先级排序前列,这跟同样强势的顶尖车企,形成了难以调和的矛盾。

而在芯片之外,英伟达想要发力的自动驾驶软件,还有一大批嗷嗷待哺的中国技术公司,在围追堵截。

「英伟达失去的,是中国公司的机会」

在自动驾驶软件算法这件事情上,硬件出身的英伟达曾与软件起家的创业公司Momenta多次交锋,都处于“以己之短、攻对方之长”的处境。

2024年2月,英伟达汽车业务负责人吴新宙曾带着多个VP及高级总监员工,从美国飞到上海,驻扎了一个半月时间进行开发,但与Momenta的体验仍有差距。

有英伟达员工告诉36氪汽车,去年中,奔驰再次要求在上海进行城市NOA演示。Momenta的产品演示基本全程0接管,但“英伟达急刹,突然猛加速都有,不太符合人类驾驶的习惯”。

吴新宙是前小鹏辅助驾驶灵魂人物。在小鹏汽车任职期间,能够实现高阶辅助驾驶产品的交付,正是凭借其“能卷”的超强执行力。加入英伟达后,吴新宙也保持了每天上车测试的习惯。

但依然未能在与一家中国技术公司的PK中取胜。

企业文化是一道巨大的沟壑。加入英伟达后,吴新宙虽然在中国招募了约200人团队,但英伟达辅助驾驶团队80%主力都在美国,规模超2000人,“中国团队几乎做不了决策,即便有特殊case,要不要解决、怎么解决都是美国团队说了算。内部有时开玩笑,中国有点像美国团队的‘傀儡’。”

而国内头部玩家,要么团队规模庞大,要么高强度封闭式开发,交付和执行力都更能满足国内汽车客户的需求。

英伟达的企业文化是,不轻易裁员。据36氪了解,加入英伟达超过3年的员工,只要股票没有太早抛掉,“基本都已经身家千万元,相对财富自由,没有卷起来的动力。”

这也难让英伟达员工向车企“低头”。有员工回忆,在跟奔驰开项目会时,甚至会有美国英伟达员工直接拍桌子,跟奔驰的人说“请记住我们是战略合作关系,我们是平等的,我们不是甲乙方的关系”。

但Momenta、轻舟智航、元戎启行等中国软件公司正在为了生存而狂奔。Momenta创始人曹旭东曾告诉36氪:为配套车企的量产速度,Momenta可以做到从开始合作到上车交付,硬件部署加上算法调试只需三个月。在轻舟智航的办公室里,挂着标语:对客户的无理要求,也要再挖三分。

“6个月中2-3个月处于拼搏状态,内部觉得是合理的。”momenta员工说道。这可能不符合一部分员工的观念,但有助于这家创业公司在辅助驾驶淘汰赛中存活下来。

英伟达也在试图激发团队活力。有知情人士告诉36氪,黄仁勋已经在年初招募了前惠普人事主管Kristin Major,担任公司高级副总裁,不少员工向36氪猜测,“这是领着激发公司斗志的任务来的。”

今年6月早些时候,黄仁勋在英伟达巴黎GTC大会上预测:在不久的将来,所有移动的东西都将由机器人驱动,下一个领域将是汽车。

这个判断足够精准。车企人士告诉36氪,同样发力汽车市场的高通,这部分业务营收占比已经从2年前的1.2%,增长到如今接近10%,该公司正在将越来越多新技术应用于汽车芯片。

但英伟达在GPU市场建立的CUDA\NVlink等密不透风的生态壁垒,似乎难以转化成汽车的护城河。不少合作车企都在观望,英伟达的汽车芯片或者软件业务是否会被放弃。

机器人也许是个很长期的战场,但是第一场战役,是抢占智能汽车这块最佳试验田。