阅读视图

商务部:今年1至6月全国以旧换新方式销售电动自行车月均环比增长113.5%

平安好医生入选首批“开源大模型+”创新应用典型案例

恒运集团成立氢能科技公司,注册资本1.3亿

吉利上调目标、鸿蒙智行首次登顶、蔚来转暖,上半年车企成绩单来了

最近几天,各家车企都陆续公布了 6 月份和整个上半年的销售数据。

比亚迪以整个上半年 214.5 万辆的绝对优势占据榜首,吉利新能源则卖出了 72.5 万辆车,排在第二。

新势力中,零跑、理想、小鹏分别以 22 万辆、20 万辆和 19 万辆占据了上半年销量榜前三,小米和问界分别以 15 万辆和 14.6 万辆的成绩分列第 4 第 5。

下面是几家关注度较高车企的具体情况。

比亚迪

「迪王」在 6 月卖出了 382585 辆车,虽然较上月基本持平,但仍然是新能源市场断档式领先的存在。具体到品牌上,比亚迪品牌 34.2 万辆,方程豹 1.89 万辆,腾势 1.57 万辆,仰望 205 辆。

比亚迪整个上半年卖出了 214.5 万辆车,与去年同期相比增长了 33%,海外销量则超过了 47万辆,超过了去年全年,王传福在年初透露的比亚迪的销量目标是 550 万辆,目前大约完成了 39% 左右。

按照目前市场流传出来的消息,比亚迪将在 25 年下半年启动爆款战略来提振销量,秦、宋、元、唐、汉等不同价格段的车型,将由独立团队进行管理,不再归属于王朝和海洋事业部,并且 SKU 上也有计划精简至 3 种左右配置来降低消费者选择成本和备货压力。

目前已知的比亚迪旗下将会在下半年发布的新车主要有方程豹钛 7、腾势 N8L、海豹 06DM-i 旅行版和比亚迪仰望 U8L。其中最受关注的是大型混动 SUV 腾势 N8L,这款车基于易三方平台打造,拥有 5200mm 车长和 3075mm 轴距,动力上将搭载 560kW 的三电机 + 2.0T 发动机,纯电续航约 160km。

▲腾势 N8L

吉利

吉利新能源 6 月份销量为 122367 辆,占整个吉利集团的 52%。新能源上半年累计销量为 725151 辆,比去年同期增长了 126%,吉利同时上调了 25 年的新能源销量目标至 300 万辆。

吉利新能源销量增长的最大来源是吉利银河,上半年银河销量为 54.84 万辆,已经完成了年销百万目标的一半以上,其车型也已经涵盖了轿车、SUV、MPV、硬派越野等多种新能源车型。

极氪和领克合并之后的上半年销量为 24.49 万辆,离全年 71 万台的销量目标还有一定差距,其中领克保持了不错的增长势头,上半年的销量增长约 22%,极氪的表现则相对一般,仅增长了 3%。

吉利系在下半年也有多款重磅新车上市,分别是已经开启预售的 10 万元级轿车银河 A7、豪华 SUV 银河 M9、方盒子迎合牛仔、旗舰 SUV 极氪 9X 和领克 10 EM-P。

▲领克 10 EM-P

极氪今天宣布将在 9 日晚举行极氪 9X 的技术发布会,这款车之前已经预热了很久,是极氪今年的重点产品,官方称其拥有「八大全球之最,一项中国首发的技术」,分别是:

– 全球首款全栈 900V 高压架构

– 全球能耗最低

– 全球 SUV 首搭闭式双腔空悬+双阀 CCD 电磁减震系统

-全球纯电续航里程最长/加速最快/充电速度最快/极速最高的电混 SUV

-全球首发 5 激光雷达、双 Thor 芯片&算力 1400 TOPS

– 中国豪华 SUV 首搭 48V 主动稳定杆,高速过弯时接近零度侧倾、抓地力强,不打滑

预计极氪 9X 普通版的售价将在 50-60 万元左右,光辉版则可能处在 70-90 万元的区间。

▲极氪 9X

鸿蒙智行

鸿蒙智行「四界」6 月的销量为 5.3 万辆,刷新了单月和单日销量的记录,如果按品牌来算也超越了零跑来到了新势力品牌月度销量榜的首位。其销量担当依旧是问界车型,6 月共交付 44685 辆车,享界 S9 6 月交付 4154 辆,智界 2459 辆。

综合整个上半年来看,鸿蒙智行总交付 20.4 万辆,同比增长 5%,离 100 万辆的年度目标还差 80 万辆。

上半年鸿蒙智行发布了问界 M8、改款 M9 和 M5、享界 S9 增程版、新智界 S7 和新 R7 以及尊界 S800,下半年除了尊界 S800 将开始交付外,改款问界 M7 也将上市,饱受关注的尚界也将在第三季度发布首款车型。

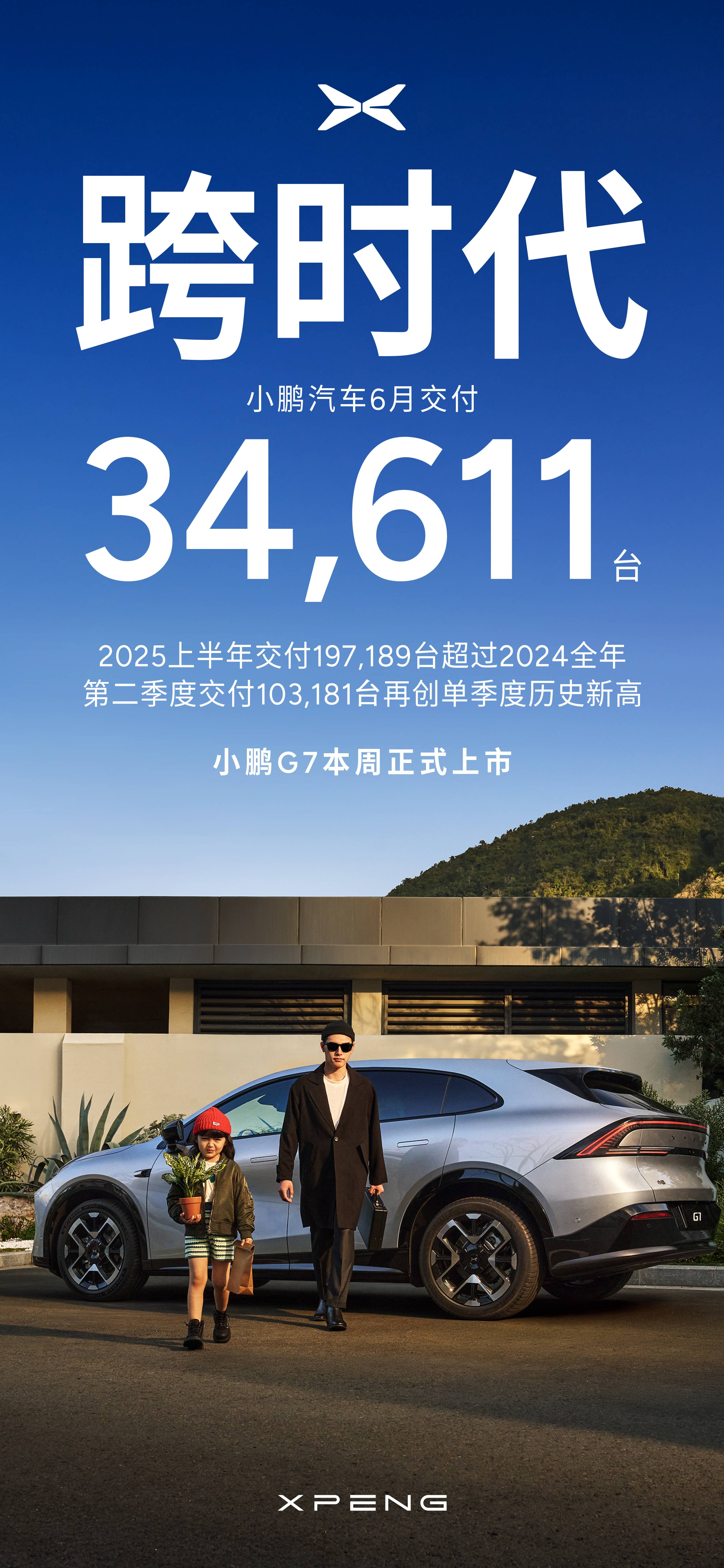

小鹏

小鹏是新势力中唯一一家目标完成率超过 50% 的车企,其在 25 年上半年共卖出了 19.7 万辆车,超过了 2024 年全年的交付量。

其主力车型中,MONA 系列上市至今已经连续 10 个月交付超过万台,是小鹏目前销量的绝对主力,近期上市的 MONA M03 MAX 车型的销量也在稳步提升,订单占比稳定在了 80% 以上。

其他车型中,小鹏 X9 在二季度共交付了 7451 台车,相较一季度增长了 112%,上市至今已经连续两个月蝉联了纯电 MPV 销量冠军;小鹏 P7+ 则累计交付超过了 6.2 万辆,连续 7 个月成为 15-20 万级中大型纯电轿车销冠;前不久发布的小鹏 G6 则在 6 月交付了 8700 辆。

在下半年,小鹏最重要的车型就是即将在本周发布的小鹏 G7,新车已经在 6 月亮相并开启了预售,起步价为 23.58 万元,小鹏 G7 首次搭载了 3 颗图灵 AI 芯片,有效算力超过了 2000 TOPS,并标配了「追光全景」抬头显示、702km 超长续航、全域 800V 高压 SiC 碳化硅平台、5C 超充 AI 电池与DCC 智能可变阻尼减振器等,在开启预售 46 分钟后,小订突破了 10000 台。

蔚来

2025 年 6 月,蔚来一共交付了 24925 台新车,其中蔚来品牌 14593 辆,乐道 6400 辆,firefly 萤火虫 3932 辆。整个上半年,蔚来累计交付了 114150 台车,完成了 全年 44 万辆目标中的 25%。

蔚来在第二季度的销量状况改善了不少,72056 的交付数量相比第一季度上涨了 71.2%,是蔚小理三家中数据最亮眼的。

在去年年底跌入谷底之后,蔚来在今年上半年做了诸多调整。高管大换血之外,蔚来也开始从二季度全面落地 CBU(基本经营单元)机制,要求每个部门都要注重项目的投资回报率。同时蔚来的销售模式也从订单交付转向现车库存模式,来缩短交付周期。

在上半年的新「5566」以及萤火虫发布后,下半年的蔚来还将迎来乐道 L90、L80 以及全新 ES8 等诸多产品,囊括了中高端以及豪华市场。

其中广受关注的乐道 L90 也在今天发布了内饰官图,质感用料都比乐道 L60 提升了不少。李斌在多个不同的场合都曾提到对乐道 L90 的产品力和销量很有信心,加上将在四季度上市交付的大五座 L80,乐道今年的目标是实现 2.5 万台的月销量目标。

在换电体系建设上,蔚来即将建成高速公路第 1000 座换电站,支持萤火虫的五代站最快也将在年内落地。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

A股三大指数集体收涨,工业富联涨停

中国高端新能源品牌推出全新技术架构

韩国三养食品投资1.5亿美元在中国浙江建首个海外工厂

平安融易旗下金联云通小额贷款公司增资至100亿,增幅100%

飞利浦研发团队创业,3D 空间视觉解决方案服务商「智聚芯联」获数千万元 Pre-A 轮融资 | 36氪首发

文 | 张卓倩

编辑 | 袁斯来

36氪获悉,苏州智聚芯联微电子有限公司(以下简称「智聚芯联」)近日完成数千万元 Pre-A 轮融资,由稳致资本领投。本轮资金将用于支撑企业研发投入及产线采购,推动裸眼 3D 显示技术的产业化进程。截止本轮,公司已陆续完成了 3 轮股权融资。

「智聚芯联」成立于 2021 年 5 月,是一家专注于三维空间现实显示技术,从光路设计、到3D空间视觉算法、3D模组适配,提供整个3D空间视觉解决方案的服务商。公司产品适配 LCD、OLED、MiniLED 等多种显示屏幕,其技术广泛应用于广告、娱乐、医疗、美容和智能家居等多个行业。在用户端,「智聚芯联」可以基于用户的显示设备,快速捕捉生成数字人。2023年底公司推出了第一代原型机。

3D显示行业当前正经历着迅猛的发展,其技术主要分为眼镜式和裸眼式。裸眼3D技术目前主要用于公共商务场合,并有望在未来应用于便携式设备。根据Grand View Research的调研数据,2030年全球裸眼3D显示器市场规模预计达 185.6亿美元,年复合增长率有望达到30.3%。

与此同时,裸眼 3D 显示行业也面临诸多挑战。当前,裸眼3D显示的产业化主要受制于极高的硬件成本、较低的分辨率以及高昂的内容创作成本。特别是在广播电视领域,高效经济地实现从2D到3D内容的即时转换,构成核心挑战。“针对目前行业的两大痛点,我们提出全栈解决方案,主要就是解决裸眼3D产品落地最后一公里的问题”,「智聚芯联」创始人关宇昕介绍,“我们在成本上的控制,可以让用户用一杯奶茶钱就可以体验裸眼3D技术,感受不一样的'幻境’世界。”

「智聚芯联」凭借半导体工艺技术,自主研发的光学模组采用纳米压印技术,具有加工精度高、成本低、适配性强等特点。公司独立研发的「2D - TO - 3D」算法大模型和渲染引擎,能够实现图像的高效处理和高质量转换。该算法支持环拍相机阵列一秒采集人体 3D 信息,并配合管线构建真实的 3D 数字人。同时,利用端侧小模型 AIGC 技术,可以通过图像构建逼真的 3D 模型,实现 2D 图像和视频实时转化处理生成 3D 内容,并适配各类型 3D 显示屏。算法还支持实时动态合成 3D 数字人和 3D 场景信息,实现「云合影」,并可应用于车载 3D HUD 场景,实现增强型辅助驾驶和 3D 立体导航效果。

在用户体验感方面,「智聚芯联」裸眼 3D 显示终端支持 60 度角 DOE 多人多视角同时观看,无需辅助配套即可实现全真 3D 直显成像,解决了传统产品视角单一、需要额外辅助设备的痛点。同时,产品具备实时 2D - TO - 3D 滑条模式调整 3D 效果的功能,用户可以根据个人喜好自由调节 3D 效果的强度,增强个性化体验。

在关宇昕看来,家庭数字影院和社区型数字影院有望成为裸眼3D产业化的主阵地。未来的家庭电视不再仅仅是观看传统节目的载体,而是进化为集3D游戏、互动娱乐及更多沉浸式体验于一体的全能型娱乐中心,裸眼3D技术的应用将引领一场家庭娱乐交互模式的革命。

目前,「智聚芯联」已与多个领域的客户建立了合作关系,涵盖 3D 医疗辅助和教学、大屏布展和交互、游戏互动、沉漫式旅游等。2023 年 5 月,公司在荷兰设立欧洲研发中心,与飞利浦、ASML、恩智浦等国际知名企业及高校和研发中心合作,积极融入国际领先的光电研发产业集群。目前公司是世界超高清视频产业联盟(UWA)会员单位。

今年,「智聚芯联」的营收目标是5000万元。下一步,公司将集中新型显示技术和屏体产品相结合,并创造更多的3D显示产品。

「智聚芯联」现有团队30余人,研发团队占比80%。团队的核心成员早年均在荷兰飞利浦研发中心参与过全球最早的裸眼3D TV的开发,经历并验证过裸眼3D产品开发的全流程,后续又分别在ASML,恩智浦,飞利浦医疗,格罗方德,跨维智能等企业在半导体制造工艺,光路设计,3D渲染管线,信息娱乐系统芯片等领域积累了较为丰富的经验。

投资方观点:

稳致资本杨舒宁表示,“智聚是国内少数具备3D空间显示全产业链集成能力的团队和企业,核心团队来自裸眼3D研发发源地荷兰飞利浦,又具有深厚的半导体设备和工艺背景,符合未来新型显示半导体化的产业发展大趋势,同时我们看好当前3D空间显示行业的发展前景,能够完美消化掉已经冗余的超高清屏幕分辨率和数据传输速率,升级用户体验到3D世界。目前智聚已经向我们展示出了惊艳的3D显示效果和超强的低成本产业落地能力,我们看好智聚在全球市场的爆发性增长。”

韩国上半年化妆品出口55亿美元,同比增长14.8%创新高

世行大幅下调今明两年泰国经济增长预期

天津:到2027年,力争科技型企业境内外上市数量明显增加、全市科技贷款余额突破1.1万亿元

AI 语音爆发的这半年,一位「局中人」看到的赛道爆发逻辑

过去半年,「AI 语音」赛道正密集地获得融资。尤其引人注目的是,这些融资多为大额,并且投向早期团队。

比如,前不久 AI 语音应用 Wispr Flow 靠「默念输入」,完成了 3000 万美元的 A 轮融资,累计融资额已达 5600 万美元;语音模型公司 Cartesia 在 3 月份完成了 6400 万美元的 A 轮融资,累计融资 9100 万美元;AI 语音合成公司 ElevenLabs 更是在 1 月份宣布完成 1.8 亿美元的 C 轮融资,估值超过 30 亿美元。

与此同时,无论是 Meta、OpenAI、Google 等科技巨头,还是 MiniMax 等创业公司,都在密集发布自己的语音模型或语音产品。Siri 也被曝出或将被 ChatGPT 或 Claude 等模型接管,来跟上语音交互的进展。

这些消息无一例外都指向了 AI 语音的火爆。

为什么过去半年多以来,AI 语音领域会如此集中地爆发?

声智副总裁黄赟贺认为,语音对话从一个 App 中的功能模块,迅速进化为 AI 时代入口级别的存在,与大模型的加持有极大关系。

在智能音箱红极一时的年代,大部分我们熟知的智能音箱品牌都搭载了声智的远场声学交互技术,比如小爱同学、天猫精灵、小度音箱等等。而「小爱小爱」的唤醒词,实际上也是来自于声智。

这家公司创办于 2016 年,一直在声学+ AI 交叉领域探索。然而,作为一家在幕后提供 AI 声学技术的公司,在大模型浪潮来临之后,果断选择下场投身开发自己的 C 端产品。毫无疑问,他们看到了这波「大模型+语音」浪潮里新的商业机会,其旗下的 AI 耳机目前出货量已接近 100 万套。

前不久,极客公园与声智副总裁黄赟贺聊了聊AI语音市场的爆发逻辑、语音交互的「卡点」,以及它将如何影响我们的未来。

以下内容根据黄赟贺的讲述和声智的论文整理而成:

AI 语音的想象力,已经远在 Siri 之上|图片来源:网络

AI 语音为何现在爆发了?

最近两年,越来越多的 AI 语音初创团队获得大额融资,集中爆发。

其中,一个很重要的推动因素是,大模型让声音这项基础能力首次实现了「可编程化」。

「可编程化」这个词,意味着将一种能力或者一个对象,通过清晰的接口和逻辑,变得可以被代码自由地调用、组合、修改和控制。过去,文字是可编程的,图像是可编程的,甚至视频也是可编程的(比如视频编辑软件)。

但声音更多的是一种「输入」或「输出」的介质,其内部的复杂结构和信息,很难被软件直接「编程」和「理解」。

传统的语音识别,更多是把声音转换成文字,然后对文字进行处理。

比如,之前在深圳、成都有很多做声音标注的团队,拿到语音之后,再人工转换成文字,打上不同的标签,比如各种特征、意向的标签。

大模型来了之后,打标签的这项工作可以交给大模型,它比大量的人工团队标得快和准。

以前做 NLP 的背后都是一堆苦逼的运营在那里打标签,让 AI 系统能够识别每个句子的意向。过去,语音的开发,每增加一个功能,都需要从头写代码,费时费力。比如,想让智能音箱支持「点外卖」,得单独开发一套语音识别和语义逻辑,成本高、周期长。

而现在 AI 大模型可以解决了。

更重要的,依靠大模型对多模态数据的深度理解能力,对声学信号的更细致解析,使得声音本身携带的除了文字信息之外的更多信息,开始被 AI 系统直接捕捉、理解和「编程」。

这种可编程化,意味着 AI 可以像处理数据一样处理声音。它可以分析声音的频率、振幅、波形,提取出情绪特征、识别不同的声源、声源距离、甚至预测你的意图。

这时,声音包含的不再仅仅是「你说了什么」,更是「你如何说」、「你在哪里说」、「谁在说」以及「你说了之后希望发生什么」。

由此,声音也成为了真正的交互引擎。

真正的语音交互,不是「Voice」而是「Sound」

其实,很多人以为,语音交互就是「Voice」(语音)。但其实 Voice 这个词是一个狭窄概念。真正的语音交互,核心不是「Voice」,而是「Sound」(声音)。Sound 里面包含了 Voice。

具体来说,「Sound」包含了更丰富的元素:语调、音色、节奏、情绪,更重要的是环境音。环境音里面可能包含了环境中的各种非语音信息,比如背景音乐、环境噪音(风声、雨声、车声)、物体发出的声音(开门声、打字声)、以及人类语音中包含的非语义信息(语调、语速、音色、语气词、叹息声、笑声、哭声等)。

比如说,你咳嗽的时候,跟 AI 说话,它可能会识别出咳嗽,然后跟你说多喝水;比如,你在咖啡馆说,「帮我找个安静的地方」,AI 不仅要理解你的指令,还要从背景音中判断出你当前的环境嘈杂,从而推荐附近的图书馆。

当我说「下一代对话交互的入口并非『Voice』,而是『Sound』」时,我指的是 AI 系统将不再仅仅依赖于识别你说的「词」,而是能够全面感知和理解你所处环境的「声学场景」中的所有关键元素。

只有当 AI 能够全面感知并解析「Sound」中包含的这些多维度信息时,它才能真正理解用户的深层需求,提供更精准、更个性化、更富有情感的交互。这才是真正的「语音交互」,它不仅仅是「听懂」字面意思,更是「听懂」你的「言外之意」和「心声」。

语音交互的「卡点」,大厂烧钱也没用

尽管大模型带来了语音交互的巨大飞跃,但语音交互当下依然存在一个核心的「卡点」,而这个卡点根植于物理学,具体来说,就是声学。

我们常说「听清、听懂、会说」。「听懂」和「会说」的能力,正在被大模型以前所未有的速度提升。但「听清」这个最基础的环节,却受到物理层面的制约。如果 AI 听不清你的指令,即便它能「听懂」再复杂的语义,能「会说」再动听的话语,那也都是空中楼阁。

比如说当下最热门的具身智能,现在很多机器人都是电驱动的,那么它带来几个大问题,一方面是电路的噪声本身就很大,另一方面是关节噪声,还有就是很多机器人是金属材质,厚厚的,声音在穿透时会大幅衰减。

所以,机器人动起来的时候,噪声很大,尤其在室外,更难听清楚人的指令。要么大声喊,或者拿麦克风喊。因此,现在很多机器人都要靠遥控器来控制。

当下最先进的具身智能机器人仍然依赖于遥控器来操控|图片来源:网络

这方面,其实就需要对声学层面的突破,比如说环境噪声的抑制,比如电路底噪的抑制,还有啸叫的抑制、混响回响的抑制等等。

而这些就是物理学科的逻辑,它需要数据样本,需要 know how 的壁垒,不仅是技术问题,而是时间的问题,需要时间去采集声音、做训练。

这不是烧钱能解决的。

让 AI 准确地「听清」用户的指令,依然是一个世界级的难题。而声学相关的人才很少,所以像谷歌、微软、苹果经常会收购声学技术的初创公司,几乎只要出来一家就会收购他们。

大家都明白,要构建真正的下一代人机交互系统,拥有核心的声学能力是基石。

语音交互的下一站,是实现「共情」

现在很多 AI 应用的日活、留存不高,有个很大的原因就是普通人本身是不会提问的,让人向大模型提问,这本身就是一个非常高的交互门槛。

好的提问还需要学识、表达等基础,所以停留在文字层面的问答,本身就是一种门槛限制。

而语音带来的一种可能性是,它正在开启一个全新的阶段——人机交互的「共情模式」。

如果把语音交互比作一个「UI 界面」,那这个界面会长什么样?我们可以做个推演,它的构成要素可能会有:

情绪识别:AI 通过分析语调、音量、语速,判断用户的情感状态。比如,你的声音颤抖,AI 可能推测你在紧张或伤心。

意图理解:不仅听懂你说了什么,还要明白你想做什么。比如,你说「播放音乐」,AI 会根据你的情绪,决定是放摇滚还是古典。

声纹识别:通过独一无二的音声波特征,区分不同用户。比如,家里的智能音箱能自动切换到「孩子模式」模式,只为孩子的声音提供安全的回应。

情绪生成:AI 的回应需要带有情感化的表达。比如,用温暖的语气说「别担心,我来帮你解决」,而不是机械的「好的,正在处理」。

这些要素的背后,是 AI 从「功能导向」到「情感导向」的转变,AI 会与人实现共情。这种交互,能显著提升长时间交互的质量和亲密感。

不仅如此,从狭义的「Voice」拓展到广义的「Sound」,当 AI 能接收到的不仅仅是用户的指令,而是整个物理世界的实时反馈时,我们可以去构建一个「声学世界模型」。

这个「声学世界模型」可以理解声音在物理世界中产生、传播和交互的根本规律,它不仅要「听清」和「听懂」,更要具备「声学常识」和「声学推理」的能力:它能从一声闷响中分辨出是书本落地还是箱子倒塌;能通过回声判断出房间的大小与空旷程度;更能理解「脚步声由远及近」背后所蕴含的物理运动逻辑。

未来,当这样一个声学世界模型与视觉、语言大模型深度融合时,具身智能机器人将不再「失聪」和冰冷。这也是我们正在做的。

天津:拟做优做强天开科创专板,搭建“区域性股权市场—新三板—北交所”高效上市通道

微软再裁 9000 人,白领「大屠杀」来袭:不用 AI 要被裁,用了 AI 也被裁

AI 裁员潮已经有了苗头。

今天微软被曝确认了年内新一轮裁员计划,预计将影响约 9000 个工作岗位,占其全球员工总数的 4%。这是微软今年宣布的第二次大规模裁员,也是其在 18 个月内的第四次大规模人员调整。

与此同时,微软正在要求部分管理者根据员工在内部使用 AI 工具的情况来评估其工作表现,并考虑在下一财年的绩效考核中,正式加入与 AI 使用相关的考核指标。

一边裁员,一边强制留任员工提升 AI 使用效率,正在成为硅谷科技巨头的标准动作。

18 个月内的第 4 次裁员

微软发言人表示,此次裁员涉及不同部门、地区以及各个经验层级的员工,其中微软的 Xbox 部门(微软游戏部门)受到的影响较大 。

这并非微软今年首次大规模裁员。早在今年 5 月,微软就已宣布在全球范围内裁员约 6000 人,约占其员工总数的 3% 。根据微软向华盛顿州就业官员提交的通知,6 月微软还在华盛顿州雷德蒙德总部裁员 300 人,5 月在普吉特海湾地区裁员近 2000 人 。

更详细的数据显示,2024 年 1 月,微软裁减了 1900 名 Activision Blizzard 和 Xbox 员工,随后在 5 月关闭了多个游戏工作室并进行了裁员,6 月又有 1000 名 HoloLens 和 Azure 云团队的员工被裁 。作为收购 Activision Blizzard 后重组的一部分,微软在 9 月再次裁员 650 名 Xbox 员工 。

据彭博社报道,现为微软旗下的 King 部门——《糖果传奇》的开发团队,正在裁员约 10%, 200 人左右 。微软还在其 Forza Motorsport 工作室 Turn 10 裁员 70 余人,并取消了《完美黑暗》和《永野》两款游戏。负责《完美黑暗》的工作室 The Initiative 也将作为此次裁员的一部分关闭 。

Xbox 负责人 Phil Spencer 在给团队的内部备忘录中表示:

为了确保游戏业务的长期成功,并专注于战略性增长领域,我们将结束或缩减部分业务,同时借鉴微软的做法,精简管理层级以提升灵活性和工作效率。

我意识到这些变化发生在我们拥有比以往更多的玩家、游戏和游戏时长的时候。我们的平台、硬件和游戏路线图从未如此强大。我们目前看到的成功是基于我们过去做出的艰难决定。

当 AI 成为硅谷大厂的考核指标

在裁员的同时,微软对留任员工的考核标准也在悄然改变。

据 Business Insider 获悉,微软正在要求部分经理根据员工在内部使用人工智能的情况进行评估,考虑在绩效评审中加入相关的考核指标。

▲微软开发者部门总裁 Julia Liuson

这一变化的核心推动者是微软开发者部门总裁 Julia Liuson,她负责包括 AI 编码服务 GitHub Copilot 在内的开发者工具。Liuson 最近发出邮件,要求各位经理根据员工使用内部 AI 工具的情况来评估他们的工作表现。

在这封邮件中,Liuson 用了一个极为明确的表述:「人工智能已经成为必需品,不能再选择不使用」。她进一步阐述道:「人工智能如今已成为我们工作方式的基础组成部分。正如协作、数据驱动的思维和有效沟通一样,使用人工智能已不再是可选项,而是每个岗位和每个层级的核心要素」。

Liuson 明确告诉各位经理,人工智能「应当纳入你们对员工绩效和影响的全面评估中」。这意味着员工的 AI 使用情况将直接影响他们的绩效评分和职业发展。

据一位知情人士透露,微软的绩效标准因团队不同而有所差异,一些团队正考虑在下一财年的绩效考核中正式纳入使用内部人工智能工具的相关指标。

据另外两位知情人士透露,这些变动旨在解决微软内部对其 Copilot AI 服务采用率偏低的问题 。公司不仅希望大幅提升使用率,也希望负责开发这些产品的员工能更深入地了解这些工具 。

这一策略的紧迫性还来自于竞争压力。在 Liuson 的团队里,GitHub Copilot 正受到包括 Cursor 在内的多款 AI 编码服务的激烈竞争 。

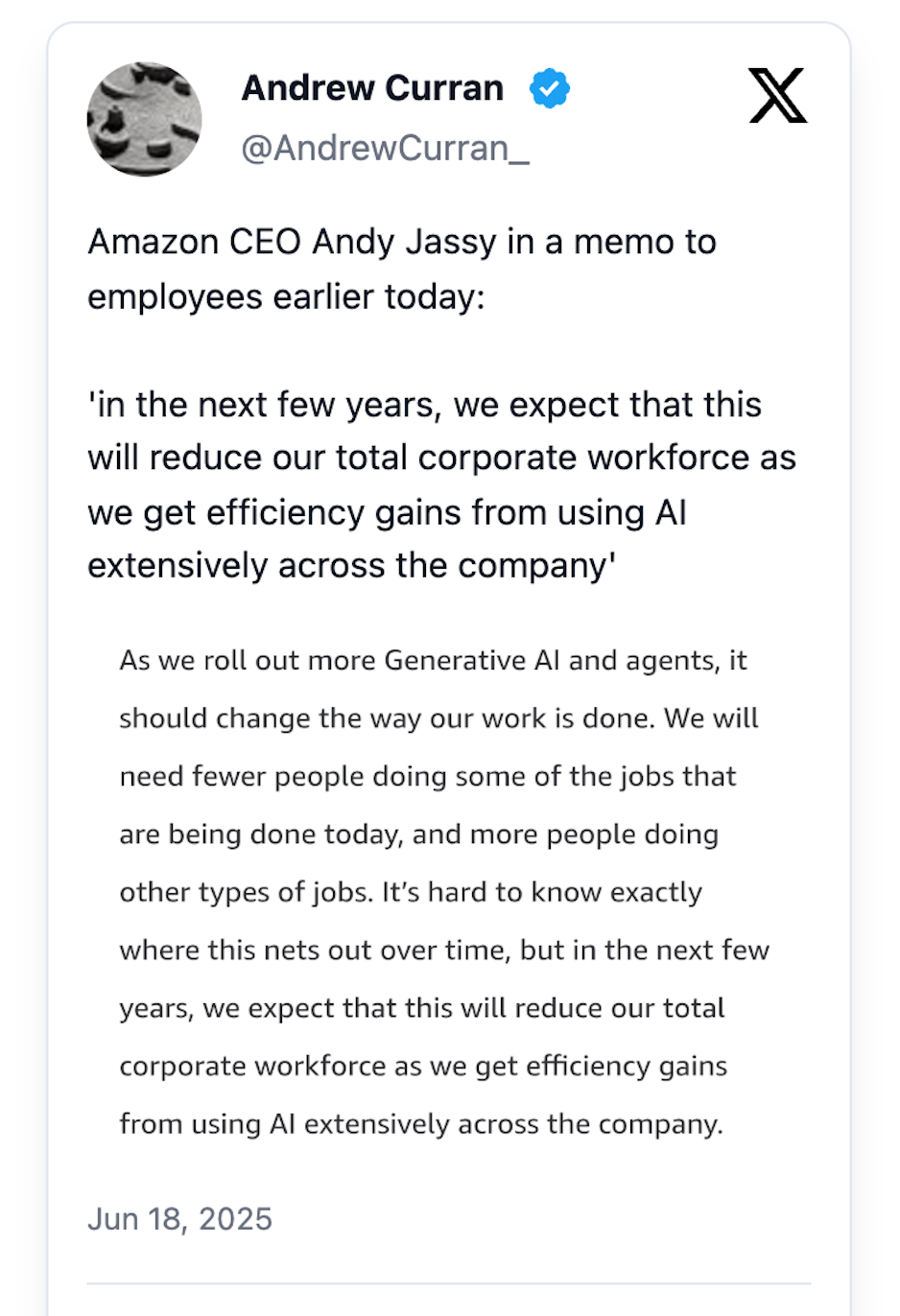

亚马逊 CEO :「更少的人」与「更多的 AI」

微软的战略调整并非个例。亚马逊 CEO Andy Jassy 在近期发给全体员工的一封内部信中,用前所未有的坦诚态度,详细阐述了生成式 AI 将如何重塑公司结构。

▲ 亚马逊 CEO Andy Jassy

Jassy 在信中写道:

目前,我们已有超过 1000 个生成式人工智能服务和应用正在开发或已完成,但以我们的规模来看,这只是未来将打造的冰山一角。接下来的几个月里,我们会加大投入,简化代理的构建流程,并在各业务部门及行政管理领域推出(或合作开发)多个新代理。

随着我们推广更多生成式人工智能和智能代理,工作方式将发生改变。一些现有岗位所需的人数会减少,而其他类型的岗位则需要更多人。虽然具体影响难以预测,但未来几年内,随着公司广泛应用人工智能提升效率,我们预计整体员工规模将有所缩减。

▲ X 截图,亚马逊 CEO 公开信消息

他这封公开信几乎是另一种形式的「警告」,要员工主动适应这一变化:「那些拥抱变革、熟悉人工智能的人,将有机会产生深远影响,助力我们重塑公司」。

在这场正在发生的「白领大屠杀」,硅谷高管们手中的「屠刀」,就是正在冉冉升起的 AI 公司。

▲Anthropic 公司 CEO Dario Amodei

Anthropic 公司 CEO Dario Amodei 在接受 Axios 采访时预测,AI 可能在未来 5 年内淘汰一半的入门级白领职位,失业率将上升到 10% 至 20% 。

他直言不讳地指出,技术、金融、法律、咨询等白领行业,尤其是初级岗位,将面临大规模裁员。

Amodei 认为,企业对 AI 的使用正在从「增强」人类工作,快速转向「自动化」并直接承担工作本身 。他指出,包括 OpenAI、Google 和 Anthropic 在内的大型 AI 公司,都在竞相开发能够以极低成本完成人类工作的「智能代理」。

更令人担忧的是,Amodei 表示,这种集体性的威胁正被普遍忽视。公众「还没有意识到这件事即将发生」,「这听起来很不可思议,人们根本不相信」。

AI 裁员潮中的白领

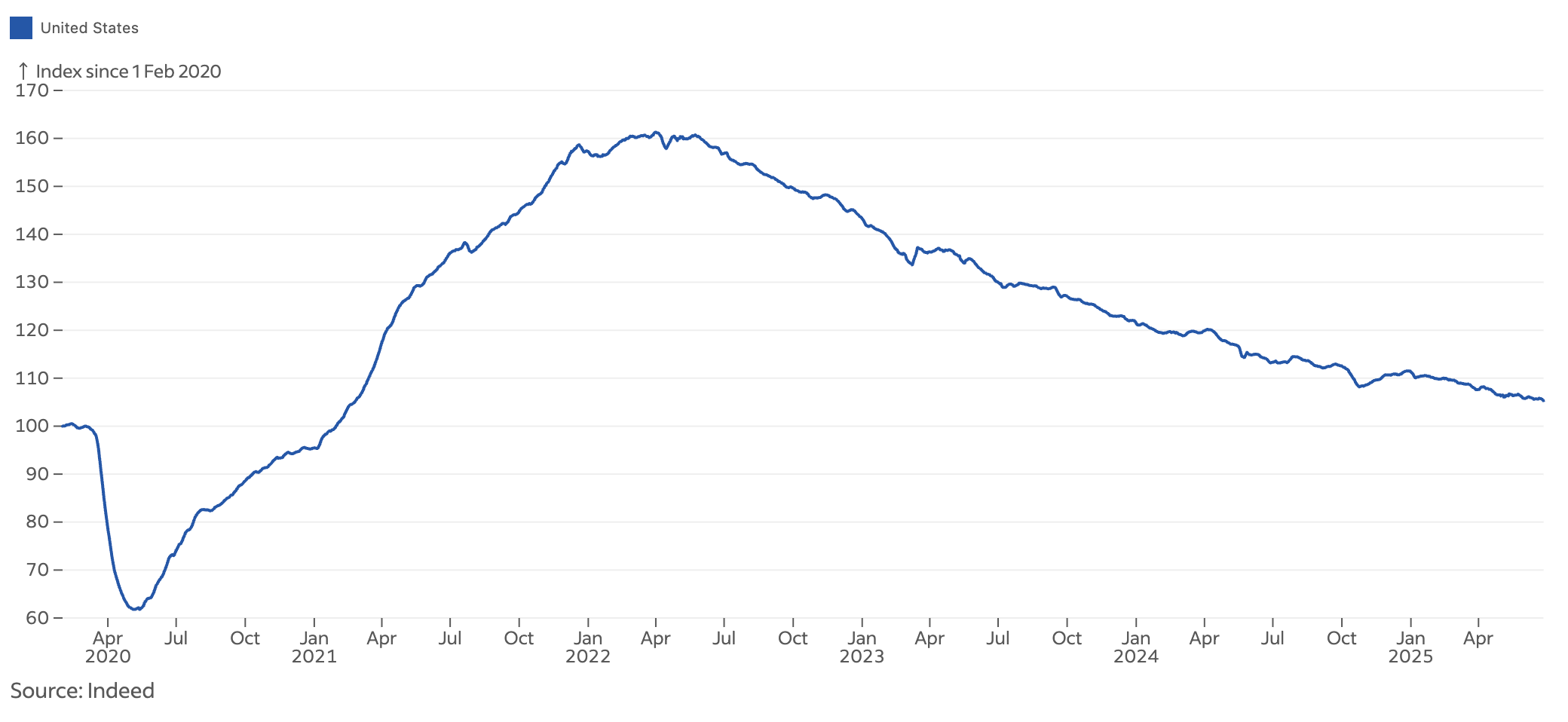

实际上类似的事今年已经屡见不鲜。

沃尔玛正在裁减 1500 个企业职位,为即将到来的重大转变简化运营;网络安全公司 CrowdStrike 削减了 500 个职位或 5% 的员工,理由是「市场和技术拐点,AI 正在重塑每个行业」。

▲ 自2020年2月1日起,Indeed 上的职位发布数量变化,Indeed 为全球知名求职网站。

扎克伯格曾公开表示,中级程序员很快将变得不必要,可能在今年内实现 。他指出,到 2025 年,Meta 及其他公司将拥有能有效扮演「公司中级工程师」角色的 AI,从而减少对人类程序员的需求。此后,Meta 便宣布裁员 5%。

AGI 的宏大叙事还是蓝图,但 AI 带来的变化已经落在了具体的个体身上。

也许没有哪个行业比科技行业受到的冲击更大,互联网论坛上充满了员工们分享自己已经被裁员,或者在担心什么时候会被裁员的消息 。

21 年经验的工程师:从 AI 提效到被 AI 替代

软件工程师 Shawn K 有着 21 年的行业经验,年薪 15 万美元 。2024 年 3 月,42 岁的他在 FrameVR.io 担任全栈工程师,公司鼓励员工使用 ChatGPT,团队生产力也因此大幅提升 。

一个月后,他被裁员了 。

他在 Substack 上分享了自己因人工智能接管公司而被裁员的经历,这篇帖子现已广泛传播,标题为:「大规模岗位替代已经开始」。

我们一直在将公司转型为人工智能方向,在整个软件中加入人工智能功能,努力为客户利用人工智能创造价值。就在完成这次重组和战略调整后不久……我被裁员了

失业后的生活异常艰难。他有两笔房贷需要偿还,于是开始在纽约中部家附近通过 Door Dash 做送餐工作,勉强维持生活 8。在投出近 800 份求职申请、坚持了一年多后,他终于在本月初拿到了一份合同工作 。

「我尝试了很多方法,能想到的都试过了。在过去一年里,我降低了申请职位的标准,也降低了考虑工作的门槛」,他说。「到了某个时候,情况变成了你需要立即拿到现金来维持基本的吃饭和付账单」。

尽管如此,K 依然对 AI 保持着复杂的态度:「人工智能比我更擅长编程,但这并不代表我没有价值。我觉得这反而让我能做的事情增加了 100 倍,还能解决以前根本不会尝试的更复杂的问题」。

但他对未来的判断却十分悲观:「我真的相信,凡是整天在电脑上完成工作的职位都将消失,这只是时间早晚的问题」

HR:从晋升轨道到被自动化替代

另一位化名为「简」的人力资源专员,则亲眼见证了自己被替代的全过程。人工智能对工作的威胁常被提及,但当她的人力资源岗位被自动化取代并于一月被裁员时,这一威胁才真正变得令人震惊和切实。

她在公司负责福利管理已有两年,正处于晋升的轨道上。她注意到老板在搭建人工智能基础设施,但并不认为自己年薪约 7 万美元的职位会受到影响。

「我以为自己投入了大量时间,在高层次的工作中表现出色,老板会看重我」,这位 45 岁的湾区居民在接受《独立报》采访时谈到她的前雇主 。「结果,一旦他找到自动化替代的方法,就立刻用了,然后就把我辞退了」。

更糟糕的是,当前的经济形势让找工作变得异常艰难。二月份,她的一次电话面试是由一套人工智能系统进行的 。「这感觉就像是在和自动语音信箱面试」,她说「机器人」问了她一些关于自己的问题,但回答都很泛泛,让她觉得这项技术无法帮助她进入下一轮 。

Dario Amodei 所预言的「白领大屠杀」似乎在按照既定路径展开,一条清晰的逻辑链条正在浮现:以 AI 提升效率,以效率为名精简人员,这正在成为硅谷新一轮技术变革下无法回避的现实。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。