阅读视图

多家头部量化机构回应:“量化股票交易规则或变化”为不实消息

泰国央行将加强对大额现金提取的监管

截至2025年底全国累计发电装机容量同比增长16.1%

恒指午间休盘涨2.21%,恒生科技指数涨1.74%

香港2025年住宅价格录得四年来首次年度增长

半日主力资金加仓有色金属、基础化工股,抛售电力设备股

A股三大指数午间休盘涨跌不一,招金黄金涨停

少数派新年礼遇季:为你精选2025值得入手的热销好物

奥特曼亲口承认 GPT-5.2 搞砸了,这是 OpenAI CEO 最特别的一次直播

ChatGPT 最近明显又有点焦虑。

一个月前还在拉红色警报应对 Gemini,现在又看到 Claude Code 爆火,后脚奥特曼就发推说 Codex 要憋大招。在这个时间节点,奥特曼把大家聚在一起,没开发布会,而是开了场座谈会

可能是真的想听听大家的想法,也可能确实没有太清晰的方向,奥特曼刚刚和一群 AI 应用开发者开了场一个多小时的研讨会。我们把整场对话整理了一下,他们主要讨论了关于未来产品形态、模型能力边界、还有个人成长的内容。

听完这一个多小时,这次也感觉奥特曼没把自己当成那个高高在上的 CEO,更像是回到了一个同样在摸索新时代玩法的老程序员。

未来的 App,是一人一个

每个人都有自己定制的版本

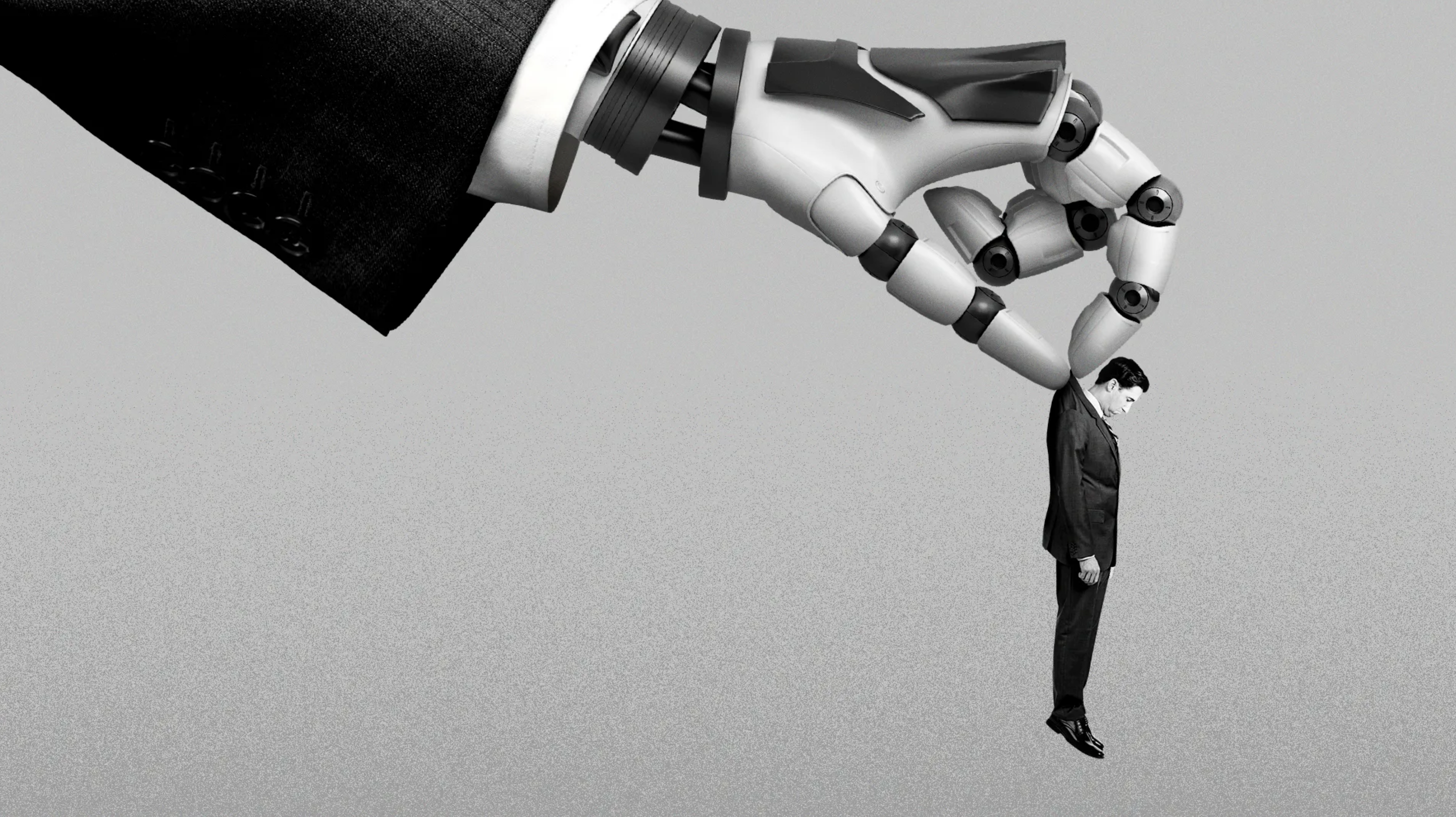

有人问了个很实在的问题,AI 让代码变便宜了,工程师是要失业还是需求更大?

奥特曼的回答挺有意思,他说工程师的定义会变,但需求不会少。他提到了「杰文斯悖论」:代码越便宜,需求反而越多 。只是「工程师」这个词的定义变了,以前是自己在键盘上敲代码,以后是指挥计算机去做你想做的事。

所以,他觉得未来会是这样,就像我们现在的网名会标注「考研版」、「工作版」,以后每个人手机上的 App 也都不一样。我从 AI 应用商店下载安装的微信是「微信 – APPSO 版」,你的是「微信 – XX 版」。世界会充满为个人定制的软件。

谁来做这个入口

有个独立开发者问得更直接,你们 OpenAI 会不会垄断所有 Agent 的界面?我还能不能在 Codex 上做自己的东西?

说实话,这个担心不是没道理。现在无论是 ChatGPT 还是 Claude,都在疯狂开发各种应用,想收割不同层面的用户。

▲ 因为 Claude Code,软件股经历了自 2022 年以来最糟糕的一周

不过奥特曼倒是给了个比较开放的回答:我们也不知道正确的界面长什么样。有人可能喜欢像电影里那样面对三十个屏幕,有人可能就想安静地每小时说一句话让 AI 去处理。这是个巨大的未解领域,需要大家一起去试。

想想也是,就像当初谁能想到 Manus 这种产品形态会火成那样?

好点子从哪来

这可能是整场最戳心的问题,既然生产力不是问题了,好点子才是稀缺资源。有没有工具能帮我想创意?

很遗憾,目前还没有。但奥特曼提了个很有意思的想法,如果能做一个像 Paul Graham(著名投资人)那样的 ChatBot,能和我们对话激发灵感,那价值就大了。他说他人生中遇到过三四个这样的人,每次和他们聊完都能冒出一堆想法。

说到这个,我想起最近 Dan Koe 那篇《How to fix your entire life in 1 day》在 X 上疯传,目前收获了快两亿浏览。那篇文章提供了一套完整的「心理挖掘」方法,通过一天时间的深度自我提问,帮我们找到真正想做的事。虽然不是 AI 工具,但确实是个激发创意的好框架。

▲文章链接:https://x.com/thedankoe/article/2010751592346030461

这篇文章为什么能这么火,我想也是这种创意在 AI 时代的放大。当意义本身变成了稀缺品,所有人都能用 AI 快速生产内容时,真正有价值的反而是那个「独特视角」——你为什么关心这个问题?你的人生经历如何塑造了这个想法?这些是 AI 复制不了的。

这其实也呼应了奥特曼在座谈会上说的:人类只在乎人类。他没有简单的把那些 AI 生成的内容叫做 AI Slop,而是把那些 AI 作品定义为「Clanker 废铁」,他说这种作品一旦被识破,人们就不喜欢了。

我们渴望的是创作者背后的故事、挣扎和成长轨迹。

做出来了,然后呢

有个开发者说出了很多人的心声,用 AI 做 App 容易,但没用户啊!怎么找到用户(GTM)才是真正的难题。

▲「既然我们现在可以自己开发软件,为什么还要继续支付昂贵的订阅费用?」,知名软件服务提供商 Salesforce 订单减少

奥特曼这次没给什么新答案,很直白地说:是的,人类的注意力是有限的。这是创业永恒的难题,AI 并不能改变这一点。AI 能帮我们更快地做销售自动化、营销自动化,但最终我们还是要和别人竞争这个稀缺资源。

这是物理定律,AI 也改变不了「注意力有限」这个事实。

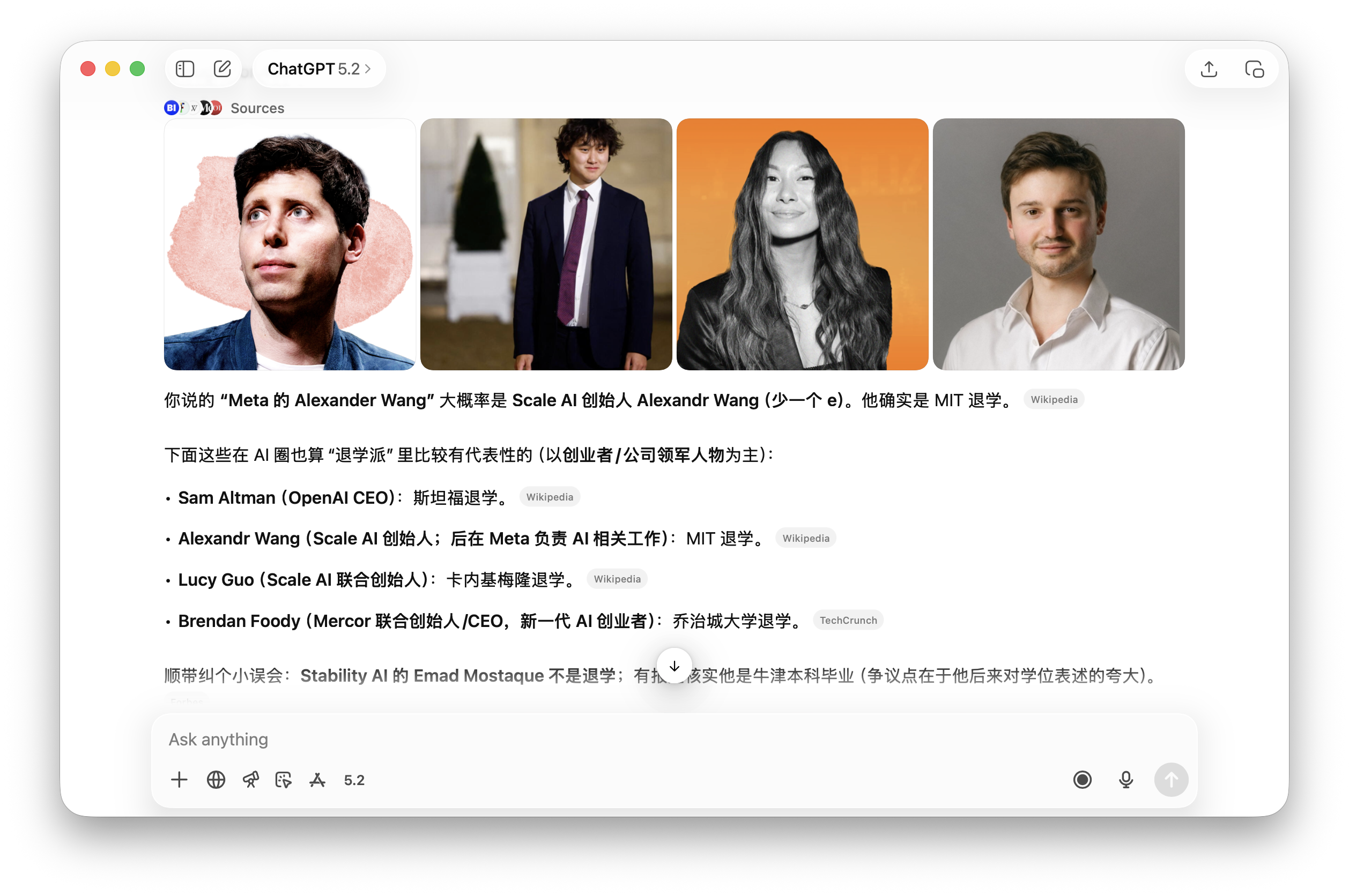

为了编程,GPT-5.2 的写作确实被削弱

GPT-5.2 写作确实变弱了

Raindrop 的 CTO 提了个很多人都注意到的问题:GPT-5 编码很强,但写作好像不如 GPT-4.5 了?

奥特曼直接承认了:我们搞砸了。5.2 版本为了专注推理和编码,确实牺牲了写作能力。但他强调未来的模型会是通用的,我们想要一个编程助手的同时,也希望它能写出清晰的文档和交互。

▲除了写作能力的下降,多数网友对 ChatGPT 的声讨,还是集中在路由机制和 4o 的回归

好消息是,他们会在后续版本里补上这块。

会不会被旧技术锁死

有个 YouTuber 问了个技术向的问题,模型都是基于旧技术训练的,我们会不会被困在旧技术栈里?就像现在让 GPT 用两年前更新的框架都很费劲。

奥特曼倒是挺乐观:模型本质上是通用推理引擎。未来它们学习新工具的速度会超过人类,给它一个全新的环境,探索一次就能学会。

3D 推理什么时候有

做生物医药的开发者问:药物设计需要 3D 推理能力,这个什么时候能有?

奥特曼说他们知道怎么做,只是优先级的问题。OpenAI 内部项目排期估计都排到巴黎了,但这个需求确实在路线图上。

安全问题怎么办

一个斯坦福做生物安全创业的学生问得更深,生物安全在你们的路线图里排在什么位置?

奥特曼一直对安全问题很担忧。他说单纯封堵已经行不通了,社会需要建立韧性机制,就像我们应对火灾风险那样。不是禁止用火,而是建立防火规范、使用阻燃材料。他还坦承,如果今年 AI 真出什么大热门,生物安全领域是个「合理的赌注」。

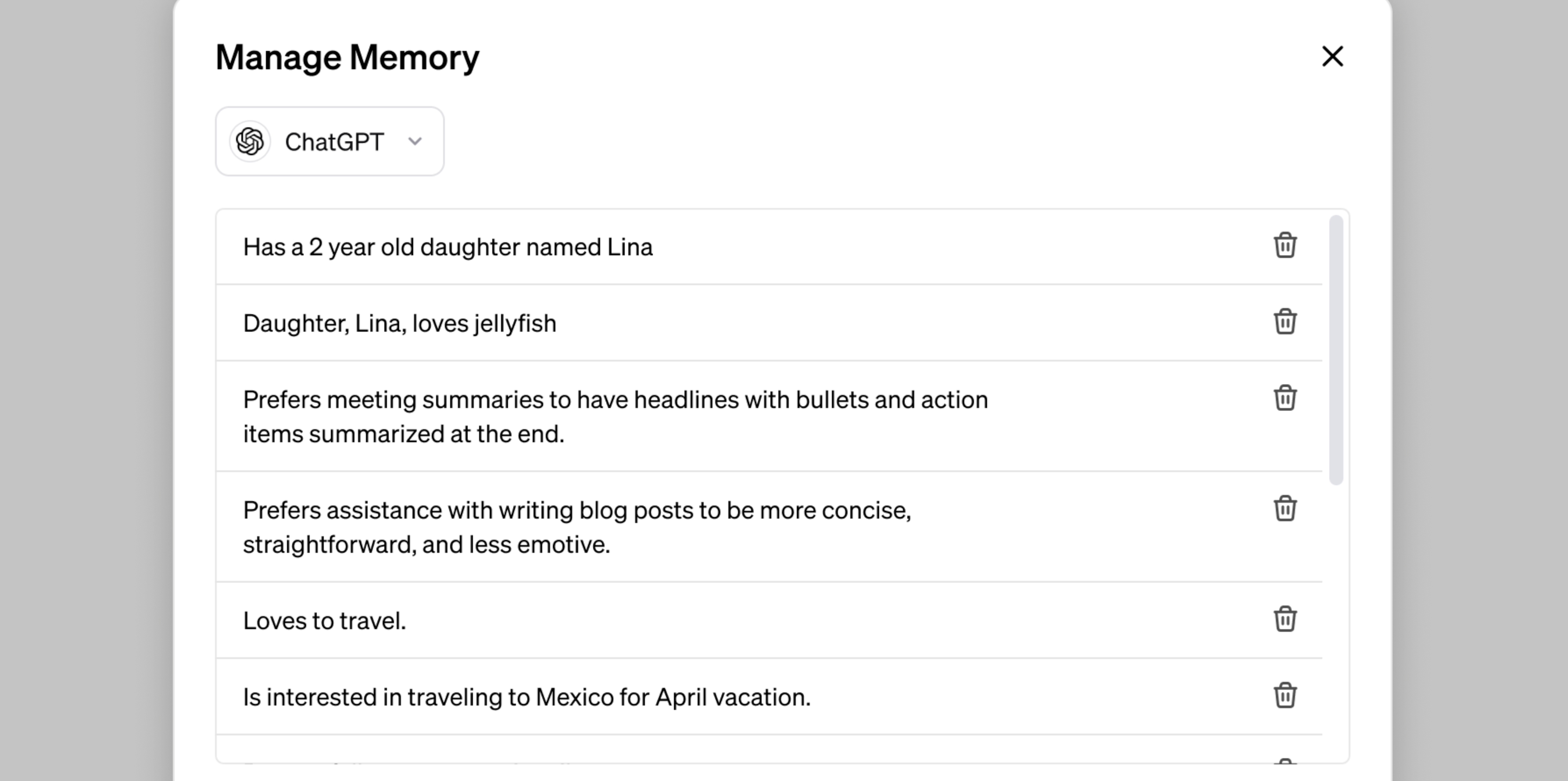

我的记忆能不能分成工作记忆和私人记忆

除了模型和安全,个人隐私向来也是大家关注的重点。当被问到,ChatGPT 能否手动分组记忆(工作 vs 个人)?奥特曼直接说,我比较懒,我希望 AI 知道我的一切并自己判断。

他自称是个懒人(Lazy user),他已经准备好让 AI 读取他电脑和网络上的一切数据,只为了不手动输指令,也不想费劲去给记忆分类。

但是,当被问到,能不能开放「用 ChatGPT 登录」,让用户把 Token 预算和记忆带到第三方 App?奥特曼又说我们会做的。先做 Token 预算共享,记忆共享比较敏感但也是目标。

奥特曼的回答还是有些微妙,Token 共享好说,记忆共享就很敏感了。毕竟,记忆数据某种意义上是 ChatGPT 最大的护城河,怎么安全地把这些数据开放给第三方,他们也还在纠结。

成本和速度

有个做 GTM 自动化的 CTO 问:你们说「智能便宜到不用计量」,但我们跑百万级 Agent 还是被成本卡住了。未来成本能降多少?

奥特曼给了个挺激进的预测,到 2027 年底,GPT-5.2 级别的智能成本至少降低 100 倍。

但他也提到了另一个维度:现在越来越多人在意的是速度,而不只是成本。怎么把同样的输出时间缩短到百分之一,这是个和降成本完全不同的问题,他们还在权衡怎么平衡这两个方向。

学历无用论

学历还重要吗

有个从伦敦辍学、进了 YC W26 的创业者问:父母逼我回去上大学,我该怎么办?

奥特曼的回答挺直接:如果你是个有野心的 AI 建设者,现在待在大学可能不是时间的最佳利用方式。学校永远在那里,但技术窗口期不等人。

他自己当年辍学,父母花了十年才不再问他什么时候回去读书。他建议就告诉父母:不是说大学对所有人都不合适,但现在对我来说,我得做这件事。

▲AI 圈里,从名校辍学去创业还做得很好的人,其实很少

小孩子该怎么用 AI

一个伯克利学生问了个很实际的问题:现在高中生都在用 ChatGPT 写作业,幼儿园和小学教育该怎么适应 AI?

奥特曼的态度挺保守:幼儿园别用电脑,让孩子在现实世界玩耍。他提到社交媒体对青少年的负面影响,已经被讨论很多了,但技术对幼儿的影响可能更糟,却很少有人关注。在我们搞清楚这些影响之前,没必要让幼儿园小朋友用 AI。

面试会变成什么样

有人问,软件开发的面试形式是不是该变了?

奥特曼说他们正在讨论这个。理想的面试应该是,给你一个去年一个人两周都做不完的任务,看你能不能在 10-20 分钟内搞定。他觉得传统的软件工程面试本来就不太好,现在就更不相关了。关键是看你能不能在这个新时代有效地工作。

至于招聘,他说 OpenAI 会放缓招聘速度,毕竟现在的 AI 领袖,都在说少量人加 AI 能做更多事。他也希望避免那种「招太多人然后突然发现 AI 能做这些事不得不裁员」的尴尬局面。

AI 时代最重要的技能是什么

最后有个越南国际学生问了这个经典问题。奥特曼的答案都是软技能:高能动性(High Agency)、善于产生想法、有韧性、能适应快速变化的世界。

他说这些技能都是可以学的。当年做 YC 的时候,他最惊讶的发现就是:通过三个月的训练营,真的能让人在这些方面变得非常强。

最后座谈会结束时,奥特曼说了句挺「暖心」的话。

我非常希望了解,你们希望 OpenAI 开发什么样的产品,就像是说假设我们会有一个比现在强 100 倍的模型,上下文长度、速度、成本都是现在的 100 倍优化,工具调用完美,超长上下文的一致性极好……都请你们告诉我们。

你想要什么,我们就会给你建什么。不管是需要什么 API、什么样的原语、什么样的运行时,我们都愿意做。

听起来还是挺诚恳的,毕竟这场座谈会本身,可能就是因为 OpenAI 也不太确定下一步该往哪走了。

#欢迎关注爱范儿官方微信公众号:爱范儿(微信号:ifanr),更多精彩内容第一时间为您奉上。

恒指日内涨幅扩大至2%

重塑海上出行:当船舶装上 “电动心脏” 与 “AI 大脑”|OpenTalk直播预告

继2024年海洋生产总值突破10万亿元大关,2025年海洋科技被纳入国家顶层设计后,2026年的海洋产业正在加速从“规模扩张”迈向“质效提升”的新阶段。

在政策持续赋能与市场力量共同驱动下,深海科技、海洋新能源、智慧海洋等新兴领域呈现出强劲爆发力,海上风电、海底数据中心、水下机器人等创新应用正不断拓展海洋经济的边界。海域分层立体利用、多能融合开发等模式逐步成熟,推动形成了“海底资源探测—海中能源开发—海上装备制造”的全链条产业生态。人工智能、大数据等通用技术与海洋产业深度融合,推动作业模式向无人化、集群化、智能化演进,极大提升了海洋开发的效率与可持续性。

作为海洋产业中技术最密集、创新最活跃的赛道之一,船舶备受关注。

自2010年起,中国连续多年在全球船舶制造业保持领先地位,同时也在积极推进船舶向绿色化和智能化转型。现阶段,船舶智能系统已实现狭窄水道自主航行、岸基远程驾控等突破性场景。然而,智能船舶的全面落地仍面临多重挑战:传感器在复杂海况下精度不足、船岸通信延迟高、网络安全防护薄弱,以及AI对突发事件的决策能力尚待提升。同时,电动船艇也需解决动力续航平衡、高压系统安全等核心问题。

2026年1月28日(周三)17:00,36氪OpenTalk举办「重塑海上出行:当船舶装上 “电动心脏” 与 “AI大脑”」直播活动,特别邀请擎波探索创始人&CEO董江、博鳐科技创始人&CEO李博两位嘉宾,分别围绕「以创新技术高能推进全球船艇电动化体系」、「船舶智能航行技术及智能船舶装备发展与展望」两大主题,聚焦高性能电动舷外机、新能源出海、全航程自主航行任务、全场景智能航行解决方案等话题展开分享。

欢迎关注海洋科技的创业者、投资人及从业者扫描下方活动海报二维码报名,参与和两位嘉宾的互动,共同探讨船舶电动化与智能化领域的技术突破点、商业化瓶颈与未来趋势。

黑芝麻智能发布FAD2.0开放平台

国务院国资委:国资央企将更大力度推进“AI+”专项行动

减肥神药、干细胞、衰老时钟与脑健康,什么可能延展生命?

生命科学和医学,正在经历一次深刻而复杂的转变(transformation):人工智能开始介入生命研究和药物研发的关键环节;基因编辑正在重新定义我们对生物机制与进化边界的理解;在结束不久的新冠疫情之后,社会重新思考如何应对突发性人类灾难。

与此同时,PD-1,CAR-T等革命性治疗方法,将在未来十年内令癌症变成一个完全可治的慢性病;GLP-1药物所带来的糖尿病和减肥的神奇疗效,有可能真正实现“治未病”,将预防和“消费医疗”,改善身体健康状况,变成人们对生活品质的追求;Aβ抗体药的获批,人类对阿尔茨海默病的治疗终于获得突破。

这一系列的科学进展,加上抗衰老与再生医学的发展,正在改变我们对生命边界的认知。人类开始严肃地思考:生命可以被延展到什么程度?

近日,由高山书院主办的“AI生万物”论坛中,几位重量级嘉宾围绕“生命、未来与伦理选择”主题,展开了一场深度对话。以下是对话内容(经编辑):

嘉宾信息

鲁白,高山书院学术管理委员会委员、上海尚思自然科学研究院院长

丁胜,清华大学药学院原院长、全球健康药物研发中心主任、拜耳特聘教授

何大一,美国国家医学院院士、哥伦比亚大学医学院艾伦·戴蒙德艾滋病研究中心主任

宁光,中国工程院院士、上海交通大学医学院附属瑞金医院院长

王拥军,中国科学院院士、首都医科大学附属北京天坛医院院长

再生医学:细胞可以被“重编程”

鲁白:我们过去认为,生命过程是不可逆、不可控的。但现在,至少在细胞层面,我们已经可以把细胞“返回”到原始状态。请丁胜老师讲讲自己的研究。

丁胜:从我过去二十多年研究干细胞和药物转化的经验来看,这个领域发生了颠覆性变化。

第一,我们人体中的细胞,可以通过分子调控——不管是使用基因还是药物调控手段——被重编程成发育非常早期的细胞。这就是多能干细胞(pluripotent stem cell),以及正在研究的全能干细胞(totipotent stem cell)。

有了这样的细胞,我们就可以基于发育生物学的认知,把它们分化成体内各种有功能的组织器官特异的细胞,用于移植。

传统制药有一个根本问题:每一款新药,几乎都是不可迭代的。你针对一个靶点开发新药,成功率大概只有 10%;换一个靶点,又回到 10%。但现在不同了。通过干细胞技术,加上基因编辑,我们可以从一个单一原料出发生产多款细胞药物,还可以不断修改、不断迭代升级。

CAR-T 本质上就是一款增强型的细胞产品。这意味着,细胞药物可以像软件一样,不断有升级版本。如果未来我们能够稳定、安全、可控地生产健康细胞,不断替换体内衰老、功能缺失或有害的细胞,理论上就可以延缓衰老,延长健康寿命。

如果再结合人工智能和脑机接口(Brain–Computer Interface, BCI),那么人类的长寿,甚至更远的可能性,并不是一个特别遥远的未来。

下一次大流行,一定还会来吗?科学在进步,但人类容易健忘

鲁白 :我们也刚刚经历了一场在人类历史上都非常罕见的大流行病(pandemic)。它不仅改变了医学,也改变了社会本身:如果下一次再来,我们准备好了吗?

何大一:我认为,未来还会有更多的大流行病。过去一个世纪,我们经历了三次主要大流行:1918 年的西班牙流感;1980 年左右被认识的 HIV/AIDS;以及最近的 COVID-19。此外,还有很多“差一点”的例子,比如 SARS、埃博拉(Ebola)、还有 尼帕病毒(Nipah virus)、Hendra 病毒。

这些病毒一直在从动物跳跃到人类。随着人口密度增加、交通更便利,这种情况只会越来越多。下一次大流行如果再来,我们在诊断、治疗、疫苗方面会准备得更好。

但问题在于,人类很容易在危机过去后变得松懈。这和预防医学一样:我们总觉得自己“应该没事”,直到真的出事。真正危险的病毒,往往是空气传播,感染部位在鼻咽腔。

除了抗体,我们还有一线防御:先天免疫(innate immunity)。如果能在局部激活这种防御机制,我们已经看到,它可以阻断流感、COVID-19 以及多种病毒感染。因为我们永远不知道,下一个敌人是谁。

靠 GLP-1 减肥,靠谱吗?

鲁白:大家都很关心 GLP-1(胰高血糖素样肽-1,Glucagon-Like Peptide-1)。它不断迭代,越来越有效。代谢疾病、肿瘤、免疫疾病和中枢神经系统疾病,是对人类影响最大的四大疾病。在代谢领域,糖尿病、肥胖未来会不会变成一个可控疾病?我们是不是正在进入一个治未病、消费代谢药物的时代?这对人类的 longevity(健康长寿) 会产生什么影响?

宁光:你讲得非常对。代谢疾病的药物,尤其是 GLP-1,确实已经进入消费级。现在,通过医生处方使用的 GLP-1,在中国还不到一半。大量药物是通过网络、电商平台购买的。这是一个现象,也说明:这个药已经从“治疗药物”,走向“消费级产品”。

预计到 2026 年,GLP-1 市场将达到 700 亿美元,到 2030 年,全球可能达到 3000 亿美元。所以,它已经不再只是一个药,几乎就是一个消费品。

大家都希望能口服。但现在的问题是:肽类激素在消化道的吸收率太低。未来也许会出现每周一次、甚至每月一次的口服方案,那样它才真正变成一个“好用的药”。GLP-1 的主要作用部位是胃肠道,但它真正的调控中枢,其实在大脑下丘脑。本质上,它是一个抑制食欲的药物。但它最原始的作用,其实是刺激胰岛分泌。如果这个平衡做不好,会带来急性胰腺炎风险;作为生长因子,可能影响甲状腺;对食欲抑制太强,情绪变化明显,抑郁、自残、自杀风险上升;还可能诱导酮症酸中毒而现在,大量使用 GLP-1 的人并不是重度肥胖患者,这些风险就会更加突出。

如果一个人变胖,基本上是80% 的脂肪增加在腹腔内,10% 左右在器官内,不到 10% 在皮下。皮下脂肪在某种程度上是有益的,但腹腔脂肪和器官脂肪(比如脂肪肝)是危险的。目前 GLP-1 的减脂是 general(泛化的),未来真正的方向是:靶向减少内脏脂肪。已经有药物进入 II 期临床,专门针对肝脏脂肪,但针对腹腔脂肪的药物,还没有真正进入临床。

为什么中国是“脑血管病大国”?

鲁白:心脑血管病是中国的第一大病。为什么在中国,脑血管病尤其突出?和生活方式、基因有什么关系?它和老年痴呆有什么关系?如果这些病都能治,我们还需不需要脑机接口?

王拥军:在中国,48% 的死亡与心脑血管病有关。将近一半的人,最终因为这类疾病离开。但最大区别是:中国是脑血管病为主;西方是心脏病为主。同样是高血压,在中国,你可能得四次中风,才换来一次心脏病。在白人中,正好相反。中国中风后,20% 是脑出血,白人只有 7%。我们的疾病谱和黑人非常像。

全球数据显示:高血压知晓率,与中风发生率呈完全线性关系。美国知晓率为80%,所以中风少;在中国,知晓率偏中等,中风人数高;在非洲部分国家,知晓率<20%,中风人数更多。

究其原因,中国人蔬菜水果摄入不足;再加上空气污染,血管长期损伤;就造成了这样的结果。

即使把中风和老年痴呆都解决了,脑的疾病仍然是最多的。欧洲最新数据:每年8000亿欧元 用在脑疾病上,等于其他所有疾病加起来总和。从出生到老年,脑一直在“生病”,全身单基因病 80% 在大脑。近些年,儿童孤独症明显增加;青少年好多患有失眠症,中国偏头痛约约 1 亿人,女性居多;成年工作后,抑郁、情绪障碍等各种疾病又来了;老年后,皮层老化带来阿尔茨海默病;皮层下老老化,带来帕金森症;脊髓前角细胞老化,又带来渐冻症(ALS)。

哪个地方老,哪个地方就出问题。

此外,大脑还有两个致命弱点,第一,它是唯一没有能量储存的器官。心脏 15% 的供血、人体 20% 的氧气,都要给大脑。第二,脑的再生能力几乎是全身最差的。即便现在发现神经元可以再生,对整体恢复的作用,仍然非常有限。

全球已经把“脑研究”当成国家资产。G7 峰会提出:Brain Capital(脑资本),国家未来的竞争力来自脑力,而不是体力。于是有了Brain Economy(脑经济)现在已经有科学方法可以评估脑老化程度,预测中风、痴呆、帕金森、ALS 风险。大多数脑疾病,是可以预防的,建议大家尽早去医院做个脑健康评估。

问答环节

Q:现在市面上有很多衡量衰老的“时钟”,衡量大脑的,有衡量器官的,有衡量 DNA 甲基化的,我们很多人都有运动设备、智能手环、各种体检,最后都会给你一个biological age(生物学年龄)。那我的问题是:第一,什么方法是最好的?第二,我们该怎么理解 biological age?有没有更好的测量方式?

丁胜:确实有非常多的方法,比如 DNA 甲基化、基因表达 panel、蛋白修饰等等。但我要讲一句实话:绝大多数研究是在动物中完成的。真正在人群中尤其是在临床干预层面,还没有得到统一验证。

但随着人工智能深度学习更多测量方法产生的衰老相关数据,再加上现在出现了像 GLP-1 这种可以潜在干预某些指标的药物或消费品,我们确实进入了一个阶段:可以开始尝试评价和干预“年龄状态”的阶段。未来几年,这里会投入非常多资源。

Q:干细胞要不要打?

鲁白:没有药监批准的,都只能算“玩玩而已”。这个概念非常重要。我知道在座有很多人去打干细胞。如果你是为了治病,那它必须是药。但一个药,必须满足三个基本标准:随机、双盲、安慰剂对照,必须经过临床试验,经过药监系统批准,否则就不是药。

你打干细胞,和吃红烧肉是一样的:你会感觉好一点,但那不叫治疗。什么人工智能、大数据,给你算一个“大脑年龄”“免疫年龄”,as far as I know(据我所知),没有一个是经过药监系统批准的。

Q:有哪些可靠的、有效的“衰老指标”?

宁光:在 aging(衰老)领域,biological aging(生物学衰老)是一个非常重要的概念。我有几个指标供你参考:

第一个指标:体重

你能不能长期保持体重不变?想一想你现在的体重,和你20 岁时相比,重了多少?为什么保持体重这很重要?因为随着年龄增长,尤其 60 岁以后:体重增加,主要来自脂肪;体重下降,来自肌肉和骨骼。80 岁以后,总体体重在下降,但腹腔脂肪明显增加,器官内脂肪明显增加。所以如果你 60 岁以后体重还在明显增加,基本可以判断:增加的都是脂肪。而心脑血管病、肿瘤,就是随着脂肪增加而增加的。

第二个指标:睡眠

随着年龄增长,如果你的睡眠变短、不规律,这是一个非常重要的信号。这个变化,大概发生在 50 岁以后。

第三个指标:跌倒

70 岁以后,你有没有发生过跌倒?因为 70 岁后的跌倒,极有可能导致骨折,而骨折后的处理,会对大脑造成损伤。这三个指标,你就可以用来给自己算,也可以给家里人算。

第四个加分项指标,遗传

如果你的父母能活到 90 岁,你基本上可以活到 95 岁。

Q:如何保证大脑健康?

鲁白:压力,才是最大的敌人。stress is number one killer for your brain(压力是大脑的第一杀手)。创业也好,做投资也好,压力管理,是脑健康极其重要的一部分。

王拥军:现在在欧美有很多脑健康和脑训练门诊。他们先测大脑三件事:结构是否正常?功能是否正常?社会适应是否良好?什么叫功能正常?最核心的是抗压力能力。疫情期间同样得新冠,有人有脑雾,有人没有。有脑雾的人,就说明脑网络连接的韧性很差。现在有设备可以测,测完之后,会用数字疗法进行康复,目前没有药物或食物可以替代这个过程。

现货黄金涨幅扩大至1%,续刷历史新高

央企战略性新兴产业营收规模超12万亿元

国务院国资委正在研究起草关于推动中央企业培育新兴支柱产业的工作文件

万科两笔债券展期成功,深铁集团再借款23.6亿

1月27日晚间,万科A(000002.SZ)接连披露重磅公告,旗下两笔合计金额57亿元的中期票据展期议案获债券持有人全票通过,同时第一大股东深圳市地铁集团有限公司(下称“深铁集团”)同步落地不超过23.6亿元借款支持,为公司缓解短期流动性压力、化解债务风险注入关键动力。

业内人士推测,此前万科一直在寻求上述两笔债券的全额展期,不愿意在短期内兑付大额现金,本次忽然改变方案,可能并不是万科自己提出来的,而是应政策的指导要求。而这笔流动资金大概率就来自深铁集团的借款。

此次展期的两笔债券分别为“22万科MTN004”与“22万科MTN005”,发行规模分别为20亿元与37亿元,此前均已多次推进展期事宜,经多轮博弈与方案优化后,最终在1月27日的持有人非现场会议上迎来突破。其中,“22万科MTN004”由20家持有人全票同意展期,“22万科MTN005”获33家持有人一致表决通过,两项核心展期议案同意表决权占比均达100%,无反对及弃权票数。

根据公告,两笔债券展期方案核心条款保持一致,兼顾了不同债权人的流动性诉求与企业偿债能力。具体来看,万科将于2026年1月28日对表决同意的持有人账户实施10万元固定兑付安排;扣除该部分后,剩余本金的40%同日内完成兑付,未付利息及40%本金对应计息期间利息亦于当日结清;剩余60%本金展期一年,其中“22万科MTN004”展期至2026年12月15日,“22万科MTN005”展期至2026年12月28日,展期期间票面利率维持3.00%不变。

为进一步保障债权人权益,方案还明确了多项增信措施。万科承诺,将以旗下多家项目公司应收款作为质押提供担保:“22万科MTN004”对应深圳市荣兴房地产开发有限公司、廊坊万恒盛业房地产开发有限公司等三家企业的应收款,“22万科MTN005”则关联深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限责任公司等三家主体的应收款。同时,公司需在议案通过后60个工作日内完成全部担保登记手续,否则债权人有权宣布本息立即到期。

在债券展期方案落地的同时,大股东深铁集团的流动性支持同步到位。万科公告显示,深铁集团将向公司提供期限36个月、金额不超过23.6亿元的借款,专项用于偿还公司公开市场发行债券的本金与利息。该笔借款采用分次提款模式,前期按半年还款,每次偿还提款金额的0.5%,后期还款按协议约定执行,借款利率为2.34%,遵循市场化原则且不劣于公司当前金融机构借款利率水平。深铁集团有权要求万科提供相应担保,相关担保措施将在履行完上市公司决议程序后生效。

值得关注的是,此次深铁借款金额与万科当期需兑付的债券本息规模高度契合。根据展期方案,万科本次需为两笔债券支付兑付资金合计约24.61亿元,深铁提供的23.6亿元借款将有效填补该部分资金缺口。

中指研究院企业研究总监刘水表示,经过这次债务展期谈判,万科相关人员对债权人的诉求会有更深刻的理解,对万科其他债券展期的方案设计将有积极帮助。值得注意的是足够的有效资产将是未来万科债券展期的重要考验。债券展期,目前情况下很重要的要有增信担保措施,否则债权人很难同意展期。近几年,全国房地产价格深度下跌,很多项目出现资不抵债,或者难有较好的收益。万科能否提供足够多的有效资产作为增信担保,将是未来债券展期过程中的重要考验。

此次两笔债券展期成功,叠加此前1月21日“21万科02”11亿元债券展期落地,万科近期债务处置工作暂告一段落,今年一季度已无其他境内公开债到期。不过,万科中长期偿债压力仍存。数据显示,2026年万科有超120亿元境内债待偿,2027年还将面临70亿元海外债及超30亿元境内债的偿付压力。