uView Pro 开源近三个月以来,收到了良好的反馈和迭代。目前 uView Pro 已经迭代了 40+ 个版本,平均每两天就会发布版本,主要是优化性能、新增\增强组件功能、bug修复、兼容性完善等。

所以目前 uView Pro 在稳定性、功能性与跨平台兼容性方面已经有了良好的表现。主要实现了 APP、鸿蒙、微信、支付宝、头条等小程序平台的兼容,后续也会继续进行迭代。

本文基于最近的 changelog 汇总,面向开发者与项目贡献者,系统介绍新增组件、关键修复、工具能力以及如何在项目中快速体验这些特性,并提供示例代码与资源链接,方便你在实际工程中落地使用。

一、总体概览

目前最新版本(0.3.16 及此前若干小版本)覆盖三大方向:

- 平台兼容与 bug 修复:适配更多小程序平台(包括鸿蒙/各小程序支持的完善),修复了 canvas 渲染、表单响应、picker 初始化、组件兼容性等若干跨端问题。

- 新组件与用户体验优化:推出并增强若干特色组件,如

u-fab(悬浮按钮)、u-text、u-loading-popup、u-textarea、u-safe-bottom、u-status-bar、u-root-portal,以满足常见 UI 场景需求。

- 工具链与框架能力:增强

http 插件与 useCompRelation(组件关系管理 Hooks),使业务层网络请求与复杂组件协作更便捷。

接下来我们把重点放在新增与优化的功能、示例使用以及工程实践建议上。

详情可查看官网及近期更新日志:uviewpro.cn/

二、亮点功能与新增组件(逐个拆解)

1) u-fab(悬浮按钮)

简介:u-fab 是面向移动端常见的悬浮操作入口,支持多种预设定位、拖动吸边(autoStick)以及 gap 属性的精细化配置。该组件在交互与无障碍体验上进行了增强,能兼容多端布局差异。

主要特性:

- 预设 position(如右下、左下、右中等)便于在不同 UI 布局中快速放置。

- 支持 gap 的对象式配置(top/right/bottom/left),使 demo 与真实项目兼容性更好。

- autoStick:拖动后自动吸边,提升交互体验。

示例:

示例(Vue 3 Composition API):

<template>

<u-fab position="right-bottom" :gap="gapObj" :draggable="true" :autoStick="true">

<template #default>

<u-button shape="circle" size="mini" type="primary" @click="onFabClick">

<u-icon name="thumb-up" size="40"></u-icon>

</u-button>

</template>

</u-fab>

</template>

<script setup lang="ts">

import { ref } from 'vue';

const gapObj = { top: 20, right: 16, bottom: 16, left: 16 };

function onFabClick() {

uni.showToast({ title: '悬浮按钮点击' });

}

</script>

建议:在移动端应结合 safe area(如 u-safe-bottom)与页面常驻按钮布局谨慎使用 u-fab,避免遮挡关键内容。

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

2) u-text

简介:u-text 提供更灵活的文字样式与插槽支持,能在长文本、富文本展示场景中替代常规标签并统一样式控制。

主要特性:

- 支持默认插槽与多种文本截断/换行策略。

- 更友好的样式穿透能力,方便主题化。

示例:

<!-- 主题颜色文字 -->

<u-text text="主色文字" type="primary"></u-text>

<!-- 拨打电话 -->

<u-text mode="phone" text="15019479320"></u-text>

<!-- 日期格式化 -->

<u-text mode="date" text="1612959739"></u-text>

<!-- 超链接 -->

<u-text mode="link" text="Go to uView Pro docs" href="https://uviewpro.cn"></u-text>

<!-- 姓名脱敏 -->

<u-text mode="name" text="张三三" format="encrypt"></u-text>

<!-- 显示金额 -->

<u-text mode="price" text="728732.32"></u-text>

<!-- 默认插槽 -->

<u-text class="desc">这是一个示例文本,支持自定义插槽与样式</u-text>

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

3) u-loading-popup

简介:一个可配置的加载弹窗组件,支持多种加载风格与遮罩配置,方便替代项目中散落的 loading 逻辑。

示例(最小用法):

<!-- 默认纵向加载 -->

<u-loading-popup v-model="loading" text="正在加载..." />

<!-- 横向加载 -->

<u-loading-popup v-model="loading" direction="horizontal" text="正在加载..." />

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

4) u-textarea

简介:独立的 u-textarea 组件从 u-input 中拆分而来,增强了字数统计、伸缩、和独立样式控制能力,满足复杂表单与长文本输入场景。

示例:

<!-- 字数统计 -->

<u-textarea v-model="content" :maxlength="500" count />

<!-- 自动高度 -->

<u-textarea v-model="content" placeholder="请输入内容" autoHeight></u-textarea>

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

5) u-safe-bottom 与 u-status-bar

用途:与设备安全区(notch/safearea)相关的布局组件,用来保证底部/状态栏的展示在不同平台上都不会被遮挡或错位。适配了多端差异(iOS、Android、不同小程序宿主)。

如果有需要,您可以在任何地方引用它,它会自动判断在并且在 IPhone X 等机型的时候,给元素加上一个适当 底部内边距,在 APP 上,即使您保留了原生安全区占位(offset设置为auto),也不会导致底部出现双倍的空白区域,也即 APP 上 offset 设置为 auto 时。

<template>

<view>

......

<u-safe-bottom></u-safe-bottom>

</view>

</template>

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

6) u-root-portal

简介:提供将节点传送到根节点的能力(Portal 模式),适用于模态、全局浮层等需要脱离当前 dom 层级的场景,兼容多端实现细节。

根节点传送组件仅支持微信小程序、支付宝小程序、APP和H5平台,组件会自动根据平台选择合适的实现方式:

这类场景最常见的例子就是全屏的模态框。理想情况下,我们希望触发模态框的按钮和模态框本身的代码是在同一个单文件组件中,因为它们都与组件的开关状态有关。

<u-button type="primary" @click="show = true">显示弹窗</u-button>

<u-root-portal v-if="show">

<view class="modal">

<view class="modal-content">

<text>这是一个全局弹窗</text>

<u-button @click="show = false">关闭</u-button>

</view>

</view>

</u-root-portal>

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/componen…

7) 自定义主题

uView Pro 目前可以自定主题色,字体颜色,边框颜色等,所有组件内部的样式,都基于同一套主题,比如您修改了primary主题色,所有用到了primary颜色 的组件都会受影响。

由于 uView 官方版本,组件内部存在许多硬编码颜色配置,无法动态根据 scss 变量,现在,我们可以统一跟随主题配置了。

通过官网主题颜色配置完后,在页面底部下载文件,会得到一个名为uview-pro.theme.scss和uview-pro.theme.ts的文件。

配置 scss 变量

/* uni.scss */

@import 'uview-pro/theme.scss';

配置 ts 变量

// main.ts

import { createSSRApp } from 'vue'

import App from './App.vue'

import theme from '@/common/uview-pro.theme'

import uViewPro from 'uview-pro'

export function createApp() {

const app = createSSRApp(App)

// 引入uView Pro 主库,及theme主题

app.use(uViewPro, { theme })

return {

app

}

}

以上步骤完成之后,所有颜色均跟随主题色。

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/guide/th…

8) 自定义样式

uView Pro 默认提供了一套美观且统一的组件样式,但在实际项目开发中,往往需要根据业务需求进行个性化定制。参考自定义主题。

然而,如果仅是需要覆盖组件的默认样式,或增加样式,uView Pro 则支持两种主流的自定义样式方式,灵活满足各种场景:

目前,所有组件均支持 custom-class 样式穿透和 custom-style 内联样式

<view class="my-page">

<!-- custom-class 样式穿透 -->

<u-button custom-class="my-btn"></u-button>

<!-- 自定义内联样式 -->

<u-button

custom-style="background: linear-gradient(90deg,#2979ff,#00c6ff);color:#fff;border-radius:8px;"

></u-button>

</view>

<style lang="scss">

.my-page {

:deep(.my-btn) {

background-color: #2979ff;

color: #fff;

border-radius: 8px;

}

}

</style>

更多用法请参考文档:uviewpro.cn/zh/guide/st…

三、工具链改进与新能力

1) http 插件(httpPlugin)

简介:提供统一的请求封装,支持 TypeScript、Vue3、组合式 API,插件化、全局配置、请求/响应拦截器、请求元信息类型(toast/loading 灵活控制),开箱即用,便于在项目中进行全局化网络管理。。

示例:基本请求

import { http } from 'uview-pro'

// GET

http.get('/api/user', { id: 1 }).then(res => {

/* ... */

})

// POST

http.post('/api/login', { username: 'xx', password: 'xx' }).then(res => {

/* ... */

})

// PUT/DELETE

http.put('/api/user/1', { name: 'new' })

http.delete('/api/user/1')

高级:支持请求拦截器、全局错误处理与 meta 配置,适合接入鉴权、重试、限流等策略。

最佳实践:定义拦截器配置 => 注册拦截器 => 统一 API 管理

定义拦截器配置

import type { RequestConfig, RequestInterceptor, RequestMeta, RequestOptions } from 'uview-pro'

import { useUserStore } from '@/store'

// 全局请求配置

export const httpRequestConfig: RequestConfig = {

baseUrl,

header: {

'content-type': 'application/json'

},

meta: {

originalData: true,

toast: true,

loading: true

}

}

// 全局请求/响应拦截器

export const httpInterceptor: RequestInterceptor = {

request: (config: RequestOptions) => {

// 请求拦截

return config

},

response: (response: any) => {

// 响应拦截

return response.data

}

}

注册拦截器:

import { createSSRApp } from 'vue'

import uViewPro, { httpPlugin } from 'uview-pro'

import { httpInterceptor, httpRequestConfig } from 'http.interceptor'

export function createApp() {

const app = createSSRApp(App)

// 注册uView-pro

app.use(uViewPro)

// 注册http插件

app.use(httpPlugin, {

interceptor: httpInterceptor,

requestConfig: httpRequestConfig

})

return { app }

}

统一 API 管理

// api/index.ts

import { http } from 'uview-pro'

export const login = data => http.post('/api/login', data, { meta: { loading: true, toast: true } })

export const getUser = id => http.get('/api/user', { id }, { meta: { loading: false } })

以上示例为经典最佳实践,更多用法请查看 http 插件文档:uviewpro.cn/zh/tools/ht…

2) useCompRelation(组件关系管理 Hooks)

目的:替代传统的 provide/inject 在多平台(尤其是一些小程序宿主)可能存在的兼容问题,提供更可靠的父子组件连接和事件广播机制。

应用场景:复杂表单、级联菜单、带有子项动态增删的组件集合等。

父组件示例(伪代码):

import { useParent } from 'uview-pro';

const { children, broadcast } = useParent('u-dropdown');

// 广播调用子组件函数

broadcast('childFunctionName', { payload });

// 收集所有子组件指定值

function getChildrenValues() {

let values: any[] = [];

children.forEach((child: any) => {

if (child.getExposed?.()?.isChecked.value) {

values.push(child.getExposed?.()?.name);

}

});

}

子组件示例(伪代码):

const { parentExposed, emitToParent } = useChildren('u-dropdown-item', 'u-dropdown');

// 触发父组件的函数

emitToParent('parentFunctionName');

// 获取父组件的变量

const activeColor = computed(() => parentExposed.value?.activeColor);

更多用法请参考组件源码:useCompRelation.ts

3) 提供 llms.txt

llms.txt的作用是什么,一般它用来告诉大模型是否允许抓取网站数据用于训练的文件,类似于 robots.txt 控制爬虫权限,因此 uView Pro 也提供了即时更新的 llms.txt 文件,便于训练大模型,更好的为我们服务,链接如下:

uviewpro.cn/llms.txt

uviewpro.cn/llms-full.t…

四、多脚手架支持

1) create-uni

create-uni 提供一键生成、模板丰富的项目引导能力,旨在增强 uni-app 系列产品的开发体验,官网:uni-helper.cn/create-uni/…

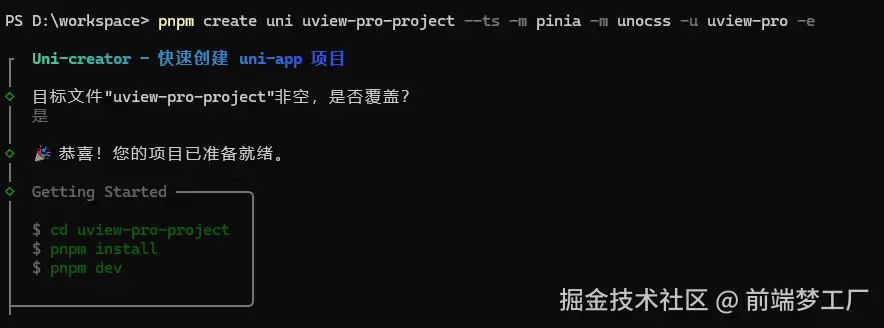

pnpm create uni <项目名称> --ts -m pinia -m unocss -u uview-pro -e

表示:

- 启用 TypeScript

- 集成 ESLint 代码规范

- 启用 pinia

- 集成 unocss

- 选择 uview-pro组件库

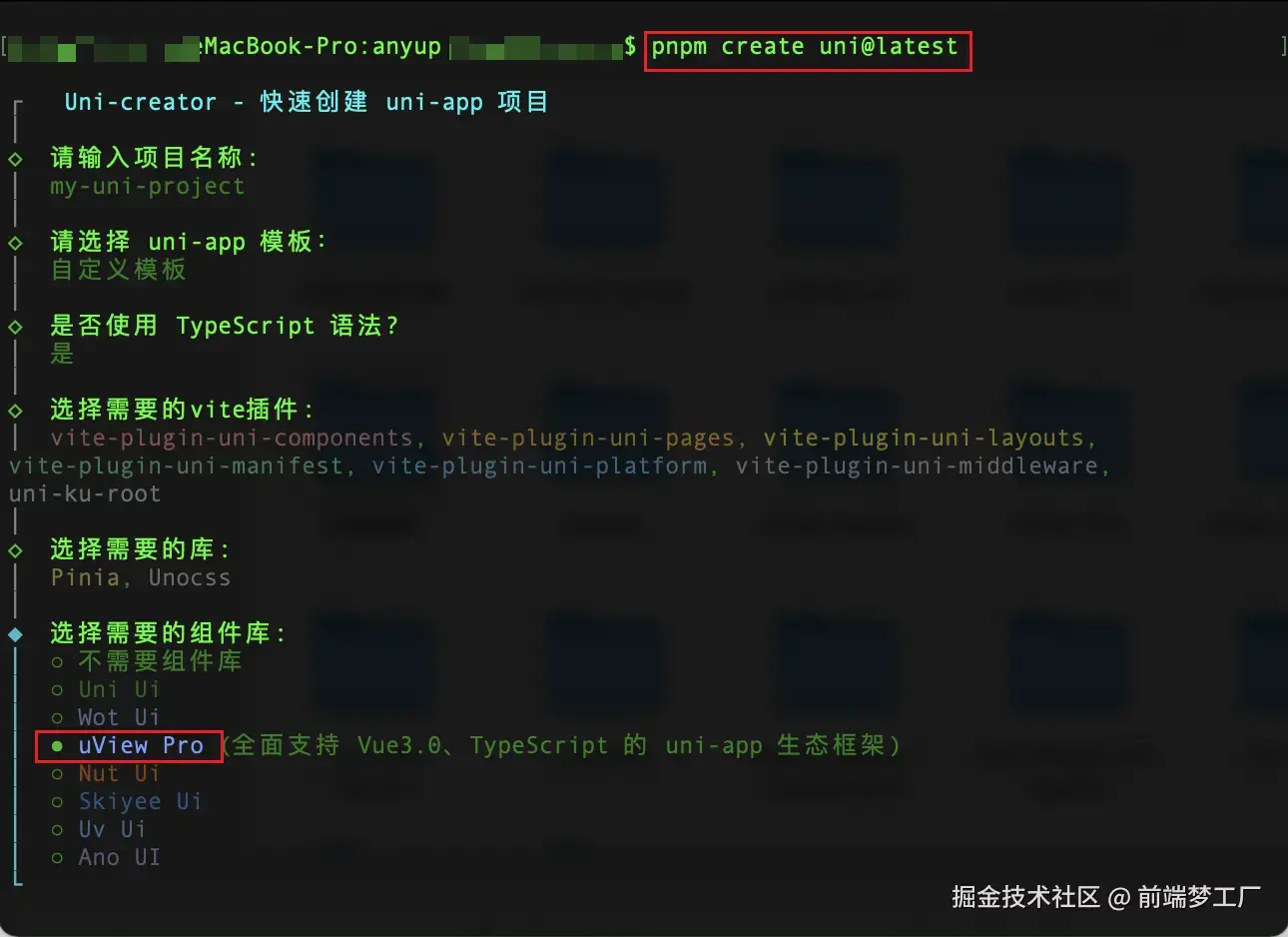

如果你想用 create-uni 交互式创建一个项目,请执行以下命令:

pnpm create uni

进入交互式选择界面,选择 uView Pro 模板或组件,其他的相关插件可按需选择:

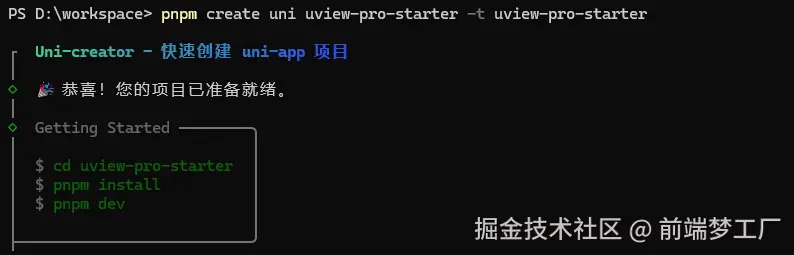

使用 create-uni 快速创建 uView Pro Starter 启动模板,请执行以下命令:

pnpm create uni <项目名称> -t uview-pro-starter

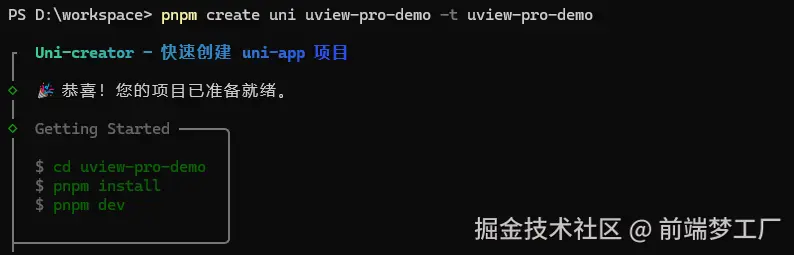

使用 create-uni 快速创建 uView Pro 完整组件演示模板,请执行以下命令:

pnpm create uni <项目名称> -t uview-pro-demo

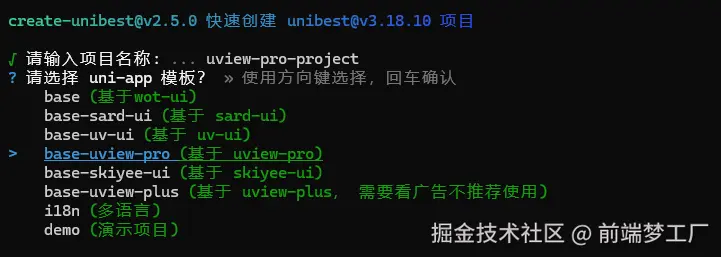

2) unibest

unibest 是目前最火的 uni-app 脚手架,它是菲鸽大佬联同众多 uni-app 开发者共同贡献的 uni-app 框架,集成了最新技术栈和开发工具,官网:unibest.tech/

如果你想用 unibest 和 uView Pro 来创建项目,请执行以下命令:

一行代码创建项目:

pnpm create unibest <项目名称> -t base-uview-pro

交互式创建项目:

pnpm create unibest

选择 base-uview-pro 模板:

3) 官方cli

第一种:创建以 javascript 开发的工程

npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite my-vue3-project

第二种:创建以 typescript 开发的工程

npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite-ts my-vue3-project

引入uview—pro组件库即可,不再过多介绍,可参考快速配置:uviewpro.cn/zh/componen…

五、近期修复若干关键问题

- u-circle-progress 的 canvas 渲染问题已修复,解决了微信小程序 canvas 2D 在不同平台上下文差异导致的绘制异常。

- u-form 相关多个修复:处理 model 替换导致校验失效、resetFields 修复、u-form-item 样式与光标问题修复,提升表单在小程序端兼容性。

- picker、index-list、popup 等组件的跨端兼容修复,减少在头条/支付宝/微信等宿主上的差异表现。

这些修复的综合效果是:在多端使用 uView‑Pro 构建页面时,出现的平台差异与边缘 bug 大幅减少,开发成本降低。

六、跨平台支持说明

当前 uView‑Pro 已兼容并在以下平台进行适配与测试:

- 鸿蒙(HarmonyOS)

- Android(原生应用及 WebView)

- iOS(原生应用及 WebView)

- 微信小程序

- 支付宝小程序

- 头条小程序

后续仍然会对多端小程序兼容性的持续投入,很多修复直接针对宿主差异展开(例如 Canvas 行为、provide/inject 实现差异、样式差异等)。

近期在鸿蒙6.0系统上运行uView Pro源码,效果还不错,如下:

七、未来计划

根据规划,未来几个方向包括:

- 持续优化现有组件,新增组件,提升用户体验;

- 国际化(i18n)支持:统一组件的语言切换能力,方便多语言产品线接入;

- 暗黑模式(Dark Mode):与运行时主题切换能力结合,提供暗色皮肤一键切换体验;

- 优化现有平台兼容性,扩展更多平台的适配测试(保持对小程序宿主的兼容修复);

- uni-app x 支持:目前还在调研中;

- mcp 支持。

八、结语

如果你在项目中使用到以上组件或工具,并希望参与贡献,请参考仓库的贡献指南。欢迎提 issue、提交 PR,或在插件市场与社区中反馈使用体验。