阅读视图

每日一题-设计数字容器系统🟡

设计一个数字容器系统,可以实现以下功能:

- 在系统中给定下标处 插入 或者 替换 一个数字。

- 返回 系统中给定数字的最小下标。

请你实现一个 NumberContainers 类:

-

NumberContainers()初始化数字容器系统。 -

void change(int index, int number)在下标index处填入number。如果该下标index处已经有数字了,那么用number替换该数字。 -

int find(int number)返回给定数字number在系统中的最小下标。如果系统中没有number,那么返回-1。

示例:

输入: ["NumberContainers", "find", "change", "change", "change", "change", "find", "change", "find"] [[], [10], [2, 10], [1, 10], [3, 10], [5, 10], [10], [1, 20], [10]] 输出: [null, -1, null, null, null, null, 1, null, 2] 解释: NumberContainers nc = new NumberContainers(); nc.find(10); // 没有数字 10 ,所以返回 -1 。 nc.change(2, 10); // 容器中下标为 2 处填入数字 10 。 nc.change(1, 10); // 容器中下标为 1 处填入数字 10 。 nc.change(3, 10); // 容器中下标为 3 处填入数字 10 。 nc.change(5, 10); // 容器中下标为 5 处填入数字 10 。 nc.find(10); // 数字 10 所在的下标为 1 ,2 ,3 和 5 。因为最小下标为 1 ,所以返回 1 。 nc.change(1, 20); // 容器中下标为 1 处填入数字 20 。注意,下标 1 处之前为 10 ,现在被替换为 20 。 nc.find(10); // 数字 10 所在下标为 2 ,3 和 5 。最小下标为 2 ,所以返回 2 。

提示:

1 <= index, number <= 109- 调用

change和find的 总次数 不超过105次。

ES6 中函数的双重调用方式:fn() 与 fn\...``

一、概念

在 ES6 中,函数不仅可以通过传统方式 fn() 调用,还可以通过 标签模板(Tagged Template Literals) 的方式 fn...`` 调用。

两种调用方式的核心差异是参数传入的方式:

-

fn():手动传参。 -

fn...``:由 JavaScript 自动将模板字面量分解为 静态字符串数组 和 动态表达式结果,并传递给函数。

二、原理

1. 普通函数调用

function add(a, b) {

return a + b;

}

console.log(add(2, 3)); // -> 5

👉 参数完全由调用方提供。

2. 标签模板函数调用

function tag(strings, ...values) {

console.log(strings); // 静态部分数组

console.log(values); // 插值表达式的计算结果

}

const name = "Alice";

const age = 20;

tag`Hi, my name is ${name} and next year I will be ${age + 1}`;

执行过程:

-

模板字面量

Hi, my name is ${name} and next year I will be ${age + 1} -

JS 引擎分割为:

strings = ["Hi, my name is ", " and next year I will be ", ""]values = ["Alice", 21]

-

调用函数:

tag(strings, "Alice", 21)

👉 这说明 模板中的 ${...} 可以是任意合法表达式,不仅仅是变量。

三、对比

| 特性 |

fn() 调用 |

fn...`` 调用 |

|---|---|---|

| 参数来源 | 显式传入 | 模板字面量分解自动传入 |

| 动态表达式支持 | 需手动写表达式并传参 | 模板内部直接写 ${...},自动求值 |

| 可读性 | 适合逻辑函数 | 更适合描述文本/DSL 场景 |

| 典型应用 | 算法、业务逻辑 | SQL 构造、HTML 渲染、国际化、CSS-in-JS |

四、实践

示例 1:带表达式的 SQL 构造器

function sql(strings, ...values) {

// 将插值安全转义(演示用,真实情况需更严格处理)

const safeValues = values.map(v => `'${v}'`);

// 拼接完整 SQL

return strings.reduce((result, str, i) => result + str + (safeValues[i] ?? ""), "");

}

const table = "users";

const minAge = 18;

const maxAge = 30;

// 模板中可直接放表达式:范围查询

const query = sql`SELECT * FROM ${table} WHERE age BETWEEN ${minAge} AND ${maxAge + 5}`;

console.log(query);

// 输出: SELECT * FROM 'users' WHERE age BETWEEN '18' AND '35'

👉 注意 ${maxAge + 5} 就是 表达式,计算后再传入函数。

示例 2:国际化 + 表达式

function i18n(strings, ...values) {

const dict = { "Hello": "你好", "years old": "岁" };

return strings.reduce((res, str, i) => {

const translated = dict[str.trim()] || str;

return res + translated + (values[i] ?? "");

}, "");

}

const user = { name: "小明", birth: 2000 };

const currentYear = 2025;

// 模板中写表达式:年龄 = 当前年份 - 出生年份

console.log(i18n`Hello ${user.name}, you are ${currentYear - user.birth} years old`);

// 输出: 你好 小明, you are 25 岁

👉 模板里的 ${currentYear - user.birth} 表达式先求值,再传给标签函数。

五、拓展

-

GraphQL

import { gql } from "@apollo/client"; const query = gql` query { user(id: ${42}) { name } } `;👉

gql就是一个标签函数,接收模板片段并解析为 AST。 -

CSS-in-JS(styled-components)

const Button = styled.button` background: ${props => props.primary ? "blue" : "gray"}; color: white; `;👉 通过

${表达式}可以根据组件属性动态生成 CSS。

六、潜在问题

-

表达式副作用

${func()}内部函数若有副作用,模板调用时可能引发隐式执行。 -

调试困难

插值表达式复杂时,最终拼接结果可能难以直观理解。 -

性能注意

模板调用每次会构造新数组,若在循环内频繁使用可能带来 GC 压力。

总结

-

fn()调用:传统传参,适合业务逻辑。 -

fn...`` 调用:标签模板调用,自动传入 字面量片段数组 + 表达式求值结果,不仅能传变量,还能传 任意 JS 表达式。 - 应用场景:SQL 构造、国际化、GraphQL、CSS-in-JS 等。

全栈框架next.js入手指南

作为基于react.js的全栈框架next.js在现在不可谓不热门,我个人也上手用了一段时间,体验上面来说还是不错的。所以在这里,给大家分享一下next.js的入手指南!

如果有理解不到位的地方,还请指正!

基本介绍

该篇落简单介绍next.js是什么,和react.js的关系,以及怎么创建一个next.js的项目。

认识next.js

这一篇落,我们来认识一下什么是next.js,为什么要使用它来进行开发。

与react.js的关系

首先,我们要了解next.js这个框架,就要知道一个点,那就是next.js是基于react.js之上构建的一个全栈框架,也可以说是react.js的框架。

并且,在react.js的基础上,next.js增加了更多的附加功能和其他优化。

为什么要使用next.js

既然next.js也是基于react.js的,那为啥用next.js而不是直接用react.js呢?

这是因为next.js它本身就有几个react.js默认没有的优点:

- 默认支持

SSR和SSG,有着更好的SEO和首屏加载速度; - 内置路由系统,搭配模版和页面的使用,可以不用再去配置

react-router; - 内置

API系统,例如博客这类简单的后端功能甚至直接可以用next.js完成;

这是我认为next.js相比react.js下,体现出来的优点,当然也还有其他的地方。

SSR和SSG

这是我们经常能听到的两个名词:SSR和SSG,他们对应的中文翻译叫做:服务端渲染和静态站点渲染。区别就是在于一个是实时渲染,一个是构建时预渲染,具体区别如下:

| 方式 | SSR | SSG |

|---|---|---|

| 渲染时机 | 请求的时候 | 构建的时候 |

| 响应速度 | 快 | 很快 |

| 服务器压力 | 中 | 小 |

| 适合场景 | 需展示最新的数据 | 固定显示的内容 |

项目初始化

这一篇落,我们来说一下如何用next.js官方的脚手架创建一个项目并且简单介绍目录结构的功能。

create-next-app

创建next.js的项目,我们需要使用create-next-app来进行项目搭建,打开终端,输入以下命令:

npx create-next-app@latest demo

此时,可以看到界面询问我们创建next.js需要选择的功能,这个按个人需求来选择,选择完成后最终效果如下图:

此时,项目已经创建完毕,使用VSCode打开该项目。默认情况下,目录结构下的内容并不多,这里我们需要了解的是几个地方:

- public/ 用于存放静态资源的目录

- src/app 用于存放页面的目录(这里是AppRouter,是官方目前推荐的,对应的还有老版本PageRouter,不过不再推荐)

- next.config.ts 这个是

next.js的框架配置文件,功能很多也很重要 - eslint.config.mjs 这个是

eslint的配置文件

现在,我们着重关注的应该是src目录,之后的许多工作如业务代码编写,都会在该目录下进行。

从这一篇落起,就一直在提到目录,是因为在

next.js项目中,目录非常重要。在

next.js中,有着默认的约定,例如这里:src/app目录下就对应页面目录,每一个以page.tsx命令的文件就是一个页面。我们要严格遵循

next.js的目录约定,否则会有意想不到的问题产生!

目录结构

目录结构是next.js的一个重点,因为next.js的目录命名是约定式的,即不同的目录命令可能对应着不同的功能,若使用错误,则会导致意想不到的问题产生。

在next.js的目录中,包括布局、页面、中间件等等功能的命名约定...后面我们说的理论内容,也基本都和每个目录或文件有关。

public公共目录

对于静态文件,通常在public目录下进行存放,例如图片这一类的资源,当需要访问时,直接通过/即可。

例如:在public目录下有一张图片logo.png,访问方式如下:

<Image src="/logo.png" alt="logo" width={32} height={32} />

布局

在next.js中,命名为layout.tsx的文件就叫布局。他的功能在于,定义公共部分的UI,该部分UI不会受路由的切换而更新,通常用于导航栏、侧边栏或者底部。

例如下面的布局中,当我们切换路由时,变化的是main标签里面的内容,而header和footer标签内容不会改变。

export default function RootLayout({

children,

}: Readonly<{

children: React.ReactNode;

}>) {

return (

<html lang="en">

<body

className={`${geistSans.variable} ${geistMono.variable} antialiased`}

>

<header>Header</header>

<main>

{/* 当路由切换,这里的内容将进行更新 */}

{children}

</main>

<footer>Footer</footer>

</body>

</html>

);

}

另外,除了默认的根布局以外,我们还可以在app下每一个页面目录重新创建layout.tsx来定义子布局,以此来创建出更多的布局效果。

如果需要创建多个根布局,那就需要用到“组”概念,我们后续来谈。

页面

页面是next.js的第二个核心功能,每一个页面我们都由page.tsx来命名。在next.js中,默认已经存在首页,即src/app/page.tsx文件。通过访问/根路径,我们将看到此页面。

如果想创建新的页面,那就需要新建一个新的目录,并且添加page.tsx文件。例如,这里我们在src/app目录下面,新建hello/page.tsx文件,编写如下代码:

function HelloPage() {

return (

<div>

HelloPage

</div>

);

}

export default HelloPage;

此时,我们就已经成功创建了一个页面,如何访问这个页面呢?还记得前面说的next.js重在约定嘛,在app目录下面的每一个目录命名,即代表页面路由的命名。

所以这里的hello目录名对应的路由即为/hello,此时访问/hello可以看到如下内容:

动态路由

通过上面的例子可以实现页面和路由创建,那假如此时有这样一个新需求:通过访问hello/a或者hello/b或者hello/xxxx都能匹配到同一个页面,并根据匹配不同的路径来显示不同的内容。

这里就需要使用到next.js的动态路由功能了,动态路由以中括号[...]来命名,根据上面例子我们则需要更改hello目录为hello/[slug]/page.tsx。

这里的[slug]就表示动态匹配(slug不是必须这个格式,但是获取参数需要根据对应名称来获取)。

此时修改hello/[slug]/page.tsx代码如下:

async function HelloPage({ params }: { params: Promise<{ slug: string }>}) {

const { slug } = await params;

return (

<div>

Hello:{ slug }

</div>

);

}

export default HelloPage;

此时再访问/hello/a时,将会看到如下内容:

如何匹配多层动态路由

当需要捕获多层动态路由时,例如:/hello/a/b/c,此时就需要通过[...slug]这种方式命名目录,更改hello/[slug]/page.tsx为hello/[...slug]/page.tsx,修改为如下代码:

async function HelloPage({ params }: { params: Promise<{ slug: string[] }>}) {

const { slug } = await params;

return (

<div>

Hello:{...slug}

</div>

);

}

export default HelloPage;

此时再访问/hello/a/b/c将会看到如下页面:

这里的params是固定的写法,与searchParams不同,通过params来获取的是动态路由上面的参数!

[...slug]和[[...slug]]

动态路由的命名方式有两种,一种就是刚刚使用的[...slug],还有一种就是[[...slug]]。他们的区别就是在于,是否有匹配的动态参数。

例如当访问/hello时,[...slug]会出现404,而[[...slug]]依然呈现页面,只是没有参数。

参数获取

除了动态路由的方式能获取参数以外,还可以通过路径后面的?追加参数并获取,例如当访问hello/a?name=cola时,此时可以通过下面方式获取参数:

async function HelloPage({

params,

searchParams

}: {

params: Promise<{ slug: string[]}>,

searchParams: Promise<Record<string, string>>

}) {

const { slug } = await params;

const { name } = await searchParams;

return (

<div>

Hello:{...slug},{name}

</div>

);

}

export default HelloPage;

此时页面将会更新为:

服务端渲染

默认创建的页面都是服务端渲染的页面,即不能使用react.js的useState或者useEffect这类依赖浏览器类的api,需要定义变量直接在函数里面定义即可,也不需理会生命周期等元素,例如:

async function HelloPage({

params,

searchParams

}: {

params: Promise<{ slug: string[]}>,

searchParams: Promise<Record<string, string>>

}) {

const { slug } = await params;

const { name } = await searchParams;

const animals = ['松鼠', '大象', '老虎'];

// const [animals] = useState(['松鼠', '大象', '老虎'];); 不能使用,会报错

return (

<div>

<p>Hello:{...slug},{name}</p>

<p>{animals}</p>

</div>

);

}

export default HelloPage;

客户端渲染

倘若我们需要页面进行客户端渲染而不是服务端渲染,此时则需要再page.tsx文件顶部添加'use client;'来进行标记,此时next.js将对该文件进行客户端渲染。

当使用客户端渲染时,此时就要用到react.js里面的useState或者useEffect这类钩子函数,而不是像服务端组件那样直接定义变量。

另外,在客户端组件中,因为不能使用async来定义函数,所以获取参数的方式也有变化,其改变如下代码所示:

'use client';

import { useSearchParams } from "next/navigation";

import { use } from "react";

function HelloPage({

params,

}: {

params: Promise<{ slug: string[]}>,

searchParams: Promise<Record<string, string>>

}) {

const { slug } = use(params);

const name = useSearchParams().get('name');

const animals = ['松鼠', '大象', '老虎'];

return (

<div>

<p>Hello:{...slug},{name}</p>

<p>{animals}</p>

</div>

);

}

export default HelloPage;

动态路由的参数params通过React.use来获取,而路径参数则通过useSearchParams方法获取之后,再通过get或者getAll获取参数。

注意事项

即使是使用了客户端渲染的页面,也可能出现window is not defined这类问题产生,这可能是由于引入的第三库直接就使用了window的原因。而next.js的页面呈现,也会在node环境下进行,所以导致该类问题产生。

解决方案:考虑在useEffect钩子函数里面动态引入。

404页面

在next.js目录中,我们可以用not-found.tsx文件来命名404页面,不过情况又分为两种。

路径404页面

路径404页面是指我们访问不存在的路由时,展示出来的页面。一般来说,当访问不存在的路由时,都会返回app目录下的not-found.tsx文件。

逻辑404页面

逻辑404页面是指,在页面中可能遇到不存在的情况时,需要通过代码来跳转到404页面。例如:动态路由需要传递[id],但此时获得了不为数字的id时,就可以通过执行notFound方法来跳转。

逻辑跳转会从当前目录的not-found.tsx文件开始查找,直到根目录下的not-found.tsx文件。

加载页面

加载页面即loading.tsx是在数据还在请求或者组件正在挂载时,展示的页面。它也可以放在根目录或者其他页面目录下,其原理就等同于Suspense组件。

app/

dashboard/

page.tsx

loading.tsx

// 框架内部伪代码

<Suspense fallback={<DashboardLoading />}>

<DashboardPage />

</Suspense>

错误页面

组与私有目录

组和私有目录都是在app目录下,但不会被next.js识别为页面的两种命名形式。

组

组通过(...)来命名,可以用于多级根布局的实现,例如有模块A和模块B两个模块,需要不同的布局。此时,创建两个目录(A)和(B),然后分别在其目录下创建新的layout.tsx布局文件。

私有目录

私有目录通过_来命名,可以用于表示存放组件的目录,例如页面pageA下需要创建一些只用于该页面的组件时,就可以在pageA目录下创建_components目录来存放。

并行路由和拦截路由

并行路由和拦截路由都是不被next.js识别为页面的两种命名方式,拦截路由依托于并行路由来实现效果。

并行路由

先来说一下并行路由,并行路由是在页面目录下通过@xxx/page.tsx命名的文件,该页面也可以像children一样通过layout.tsx展示,方式如下:

// pageB/@top/page.tsx

function PageBTop() {

return (

<div>

PageBTop

</div>

);

}

export default PageBTop;

// pageB/layout.tsx

import { ReactNode } from "react";

function LayoutB({

children,

top,

}: {

children: ReactNode,

top: ReactNode,

}) {

return (

<div className="border border-red-400">

<div>LayoutB-Header</div>

<div>{top}</div>

<div>{children}</div>

<div>LayoutB-Footer</div>

</div>

);

}

export default LayoutB;

其展示的页面如下:

对比写到一个page.tsx文件的好处就是,并行路由可以单独的写其他逻辑,例如loading.tsx和not-found.tsx等文件,甚至也可以在并行路由下创建新的路由。

注意:创建并行路由没有生效时,删除.next文件重新启动。

拦截路由

拦截路由是用于,当点击某个会进行路由跳转的UI(图片、按钮等)时,不进行页面跳转,而是在当前页面中进行显示,写法为:

-

(.)匹配同一级别的段 -

(..)匹配上一级的段 -

(..)(..)匹配上两级的段 -

(...)匹配根app目录中的段

现在修改pageB目录,将@top/目录为@top/(..)pageA/page.tsx,此时当在pageB目录下的进行点击跳转到/pageA路由时,将会弹出@top/(..)pageA/page.tsx下的文件,如下:

// @top/(..)pageA/page.tsx

function PageA() {

return (

<div className="fixed left-1/2 top-1/2 -translate-1/2 w-lg aspect-[3/2] border border-gray-100 bg-white shadow-md p-3 rounded-md">

PageA

</div>

);

}

export default PageA;

提示

上面记得要在@top目录下创建一个default.tsx文件,否则会出现404问题,内容如下即可:

// @top/default.tsx

function Page() {

return null;

}

export default Page;

// pageB/layout.tsx

import Link from "next/link";

import { ReactNode } from "react";

function LayoutB({

children,

top,

}: {

children: ReactNode,

top: ReactNode,

}) {

return (

<div className="border border-red-400">

<div>LayoutB-Header</div>

<div>

{children}

<Link href="/pageA">拦截路由</Link>

</div>

<div>LayoutB-Footer</div>

{top}

</div>

);

}

export default LayoutB;

点击拦截路由跳转时,页面效果如下:

提示

拦截路由不会影响直接在浏览器中输入路由的操作,意味着输入/pageA路由时依然展示为pageA页面。

建议

如果不是非得使用拦截路由和并行路由的话,暂时不建议。我在一些论坛上看到挺多人提出问题的,自己在学习这部分时也有问题,有时需要删除.next重新启动服务才能解决。

中间件

在next.js中,中间件一般是用来做路由拦截、响应或者鉴权来使用的。通过在src或者根目录下创建文件middleware.ts来使用,并且需要默认导出一个函数,如下:

// src/middleware

export default function middleware() {

console.log('middleware.');

}

当刷新页面后,可以看到终端打印如下,输入了很多'middleware'语句:

这是因为middleware处理的不仅仅只是路由请求,还有其他资源请求,修改代码如下,再刷新页面可以看到:

// src/middleware

import { NextRequest } from "next/server";

export default function middleware(req: NextRequest) {

console.log(req.url + ':middleware.');

}

如果需要对指定路径进行处理的话,就需要使用匹配器,其使用方法如下:

// src/middleware

import { NextRequest } from "next/server";

export default function middleware(req: NextRequest) {

console.log(req.url + ':middleware.');

}

export const config = {

matcher: ['/pageB'],

}

此时只有当请求路径为/pageB的路径才会被中间件处理,刷新页面后打印效果如下:

所以,通过中间件功能我们也可以实现鉴权等功能,例如:

// src/middleware

import { NextResponse } from 'next/server';

import type { NextRequest } from 'next/server';

export function middleware(req: NextRequest) {

const token = req.cookies.get('token');

if (!token) {

return NextResponse.redirect(new URL('/login', req.url));

}

}

export const config = { matcher: ['/dashboard/:path*'] };

中间件的功能还是比较丰富的,就不一一赘述了,具体可以看文档:next.js中间件

服务端API

在next.js中可以通过在app目录下创建api目录来作为后端接口,进行响应。

目录名称api是固定写法,可以通过next.config.ts配置文件进行修改。

在api目录下,可以新建新的目录进行api接口命名,类似页面那样,例如在api目录新建hello/route.ts文件,就代表接口为:/api/hello。

route.ts

现在已经知道怎么创建一个api了,如何创建对应的响应呢?通过next.js提供的写法来实现,如下:

// src/app/hello/route.ts

import { NextResponse } from "next/server"

export const GET = () => {

return NextResponse.json({

code: 0,

data: 'this is data',

}, { status: 200 });

}

上面的GET方法就表示为/api/hello的Get请求处理逻辑,其他请求类型写法也一样。此时,打开浏览器访问http://localhost:3000/api/hello,可以看到显示如下:

元数据

在next.js中,元数据其实就是通过js对象来管理head标签的一种方式,其作用包含对SEO的优化等,分为两种情况。

静态元数据

静态元数据,即固定显示的,无需动态修改。通过导出一个metadata对象即可,例如:

import { Metadata } from "next";

export const metadata: Metadata = {

title: 'PageC',

description: 'PageC description.'

}

function PageC() {

return (

<div>

PageC

</div>

);

}

export default PageC;

上面我们定义了title和description两个元数据,此时再看页面可以发现:

动态元数据

当元数据需要动态添加时,此时就不能直接用对象的方式定义,而是通过函数generateMetadata来实现,如下:

import { Metadata } from "next";

export const generateMetadata = async (): Promise<Metadata> => {

const getMetaData = () => new Promise<{ title: string, description: string }>(resolve => setTimeout(() => {

resolve({

title: 'Async PageC',

description: 'Async PageC description.'

})

}, 1e3));

const { title, description } = await getMetaData();

return {

title,

description

}

}

function PageC() {

return (

<div>

PageC

</div>

);

}

export default PageC;

此时在页面上可以看到动态添加的属性,如下图:

元数据的配置还有很多,具体可以看:next.js元数据

图像

在next.js中内置了经过优化的Image图像组件,使用该组件时需满足以下任意一条:

- 给定明确的

width和height属性; - 给定

fill属性;

例如:

function PageC() {

return (

<div>

PageC

<Image src="/cover.jpg" alt="img" width={80} height={120} />

<div className="w-[80px] h-[120px] relative">

<Image src="/cover.jpg" alt="img" fill />

</div>

</div>

);

}

export default PageC;

倘若使用远程图片的话,则需要在next.config.ts中进行配置,否则构建阶段可能出现意想不到的问题,具体配置可以看:next.js内置图像组件。

缓存

在next.js中,请求接口一般采用fetch方法,并在next.js对于fetch方法进行了扩展,增加了缓存的功能,而且缓存不仅与请求,对于页面来说next.js也进行了缓存功能的实现。

fetch缓存

在使用fetch时,当我们添加了如下参数,即进行了缓存:

// 此时在一分钟内的请求都会返回缓存的数据

fetch('https://...', { next: { revalidate: 60 } });

如果说不需要缓存功能的话,则用如下方式请求:

fetch('https://...', { cache: 'no-store' });

另外,在扩展的fetch请求中还可以通过打上tag来强制刷新,例如:

fetch('https://...', { next: { tags: ['test'] } });

当执行revalidateTag('test')后,下一次带有test标签的请求将会获取最新的数据。

页面缓存

在页面中,可以通过定义revalidate属性来配置缓存效果,例如:

export const revalidate = 60;

function PageC() {

return (

<div>

PageC

</div>

);

}

export default PageC;

此时,当通过next build构建时,将会预渲染这个页面,并且能缓存60s的时间,当过了缓存时间后再请求新的页面数据,该配置有3种:

- false 强制为

SSG模式,不再对页面进行动态渲染; - 大于0的数字 页面的缓存时间;

- 0 不进行页面缓存,每次请求直接通过

SSR来渲染页面;

默认来说,在next.js中是通过静态生成+SSR方式来进行构建的,也就是所谓的ISR增量静态再生。

样式

对于样式来说,第一个推荐直接使用css文件,然后在页面或者组件中直接引入,类似默认next.js项目引入global.css一样。

第二个就是推荐创建next.js时,可选安装的tailwindcss工具,这个工具是一个原子化CSS的写法,用起来非常方便和简洁。

ESLint

在创建next.js时,也可选用eslint工具,此时会在根目录生成eslint.config.mjs文件,内容如下:

import { dirname } from "path";

import { fileURLToPath } from "url";

import { FlatCompat } from "@eslint/eslintrc";

const __filename = fileURLToPath(import.meta.url);

const __dirname = dirname(__filename);

const compat = new FlatCompat({

baseDirectory: __dirname,

});

const eslintConfig = [

...compat.extends("next/core-web-vitals", "next/typescript"),

{

ignores: [

"node_modules/**",

".next/**",

"out/**",

"build/**",

"next-env.d.ts",

],

},

];

export default eslintConfig;

如果需要自定义规则的话,可以修改上述代码,例如:

const eslintConfig = [

...compat.config({

extends: ['next/core-web-vitals', 'next/typescript'],

// 自定义插件

plugins: ['simple-import-sort'],

// 自定义规则

rules: {

'semi': ['warn', 'always'],

'quotes': ['error', 'single'],

'simple-import-sort/imports': 'error',

'simple-import-sort/exports': 'error'

}

}),

{

ignores: [

'node_modules/**',

'.next/**',

'out/**',

'build/**',

'next-env.d.ts',

'src/components/ui/**'

],

},

];

ShadCN

这里推荐一个工具:shadcn,他不是单纯的UI库,而是将radix-ui、tailwindcss、theme、icon等整合的一个工具平台,安装也很简单,如下:

npx shadcn@latest init

具体细节可以看:shadcn文档

结束

以上就是next.js的常用基础概念,因为其概念比较多,不能都详细说明,当然这也是优秀强大的框架带来的学习成本。其生态技术远不止这些,感兴趣的话可以通过论坛、视频等再进行学习!

AI智能问数能力全面升级,DataEase开源BI工具v2.10.13 LTS版本发布

2025年9月16日,人人可用的开源BI工具DataEase正式发布v2.10.13 LTS版本。

重要更新:AI智能问数能力全面升级

DataEase v2.10.13 LTS版本重磅引入全新的开源智能问数系统SQLBot(*github.com/dataease/SQ… *),完全替代DataEase原有的Copilot功能。SQLBot是基于大语言模型和RAG(Retrieval Augmented Generation,检索增强生成)的开源智能问数系统,帮助用户实现数据的即问即答,有效提升数据查询的智能化水平。

与同类产品相比,SQLBot的优势体现在以下方面:

■ 更快速:通过自然语言即可快速生成复杂的SQL查询;

■ 更精准:智能理解业务意图,大幅减少查询错误;

■ 更开放:基于开源架构,支持社区贡献和自定义扩展。

DataEase嵌入SQLBot后将全面升级用户的智能问数体验,辅助用户高效挖掘数据价值,让数据分析变得更加简单和直观。

DataEase v2.10.13 LTS版本的其他功能变动包括:查询组件方面,日期查询组件增加快捷选项;仪表板/数据大屏方面,通用配色增加斑马纹配色;系统设置方面,系统变量值支持设置别名。

X-Pack增强包的功能变动包括:数据填报方面,内置数据源增加支持数据填报功能配置。

新增功能

■ feature(系统参数):支持SQLBot嵌入设置;

■ feature(仪表板、数据大屏):通用配色增加斑马纹配色;

■ feature(查询组件):日期查询组件增加快捷选项;

■ feature(系统设置):系统变量值支持设置别名(#16713);

■ feature(X-Pack,数据填报):内置数据源增加支持数据填报功能配置。

功能优化

■ refactor(图表):优化移动端跳转问题;

■ refactor(数据大屏、仪表板):资源发布时,清理无用数据(#16749);

■ refactor(X-Pack,定时报告):定时报告页面增加额外等待时间设置;

■ refactor(X-Pack,用户管理):创建用户API接口返回数据增加用户ID(#16825);

■ refactor(X-Pack,同步管理):使用Quartz统一管理任务调度;

■ refactor(X-Pack,同步管理):对Elasticsearch数据源时间类型字段进行优化,默认映射为Doris的String类型;

■ refactor(X-Pack,同步管理):优化任务状态刷新机制;

■ refactor(X-Pack,同步管理):优化同步日志提示信息;

■ refactor(X-Pack,同步管理):优化同步配置参数传递逻辑;

■ refactor:更新移动端样式。

Bug修复

■ fix(图表):修复放大Tab中图表并执行导出图片操作后,轮播提示显示异常的问题;

■ fix(图表):修复明细表合并单元格后,维度存在空值时导出失败的问题(#16777);

■ fix(图表):修复明细表基础样式勾选“自动换行”选项后,表头会出现部分信息不显示的问题(#16804);

■ fix(图表):修复明细表字段全都是维度时,导出的Excel文件中单元格合并失效的问题;

■ fix(图表):修复水波图标签被裁剪的问题(#16798);

■ fix(图表):修复查询组件首选项会影响跳转条件的问题;

■ fix(图表):修复透视表列维度为空时,带格式导出会失败的问题;

■ fix(图表):开启轮播提示的图表启用缩略轴时,禁用轮播提示;

■ fix(图表):修复透视表自定义汇总时,通过搜索添加字段会报错的问题;

■ fix(图表):修复地图中福州与福清、平潭的连线出现多余连接线的问题(#16877);

■ fix(图表):字段自定义排序去除空值(#16307);

■ fix(图表):修复明细表隐藏列后,导出数据出现错乱的问题(#16785);

■ fix(查询组件):修复设置默认值和必填项,同时隐藏查询按钮时,输入任意值回车后均会重置为默认值的问题(#16750);

■ fix(查询组件):修复手动输入型选项值在查看时,默认值显示为未勾选状态的问题(#16709);

■ fix(查询组件):修复开启首选项时未关闭查询按钮,导致查询按钮失效的问题(#16894);

■ fix(查询组件):修复文本搜索需两次回车才能返回结果,首次触发显示“暂无数据”的问题;

■ fix(查询组件):修复时间范围组件默认值提示“超出日期筛选范围”的问题(#16914);

■ fix(查询组件):修复行权限与过滤组件“首项”默认值同时使用时,会导致过滤功能失效的问题;

■ fix(仪表板):修复手动输入型查询组件出现样式错位的问题;

■ fix(仪表板):修复仪表板缩放模式切换为“按组件比例缩放”后,保存发布再次查看不生效问题(#16885);

■ fix(数据大屏):修复Tab及内部组件的右键菜单定位偏移问题;

■ fix(仪表板、数据大屏):修复设置图表背景图时出现多余滚动条问题;

■ fix(数据源):修复调整浏览器窗口大小时,Excel字段选择器的选中状态被隐藏的问题;

■ fix(数据源):修复无数据源时点击“创建数据集”按钮,页面卡死且控制台报错的问题(#16831);

■ fix(数据源):修复飞书渠道查看更新记录提示异常的问题;

■ fix(数据源):修复SQL Server数据过滤异常的问题;

■ fix(数据源):修复Calcite转SQL Server时CONCAT函数异常的问题(#16860);

■ fix(数据源):修复SQL Server下拉树组件报错问题;

■ fix(数据集):修复字段表达式引用新建计算参数失效的问题;

■ fix(数据集):修复自定义SQL未保存直接关闭时缺少提示信息的问题;

■ fix(系统设置):修复三方嵌入配置仅保存不验证时,错误触发应用状态变更的问题;

■ fix(系统设置):修复弹窗层级显示异常的问题;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复SQL查询验证错误;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复SQL Server表名含@符号时任务创建失败的问题;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复下次执行时间计算错乱问题;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复数据源异常时同步日志丢失的问题;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复SQL Server uniqueidentifier字段导致定时任务创建失败的问题;

■ fix(X-Pack,同步管理):修复字段数量过多导致任务创建失败的问题;

■ fix(X-Pack):修复“权限配置”→“按用户配置”时,用户量过大导致页面卡顿的问题;

■ fix(X-Pack):修复移动仪表板后,后台缓存未即时刷新的问题;

■ fix(X-Pack):修复在“组织管理”模块中修改名称需刷新浏览器才能生效的问题(#16751);

■ fix(漏洞):修复DB2 LDAP存在的SSRF漏洞(CVE-2025-58045);

■ fix(漏洞):修复Impala数据源JDBC攻击漏洞(CVE-2025-58046);

■ fix(漏洞):修复Redshift JDBC绕过漏洞(CVE-2025-58748);

■ fix:修复模板市场地址提示错误(#16858);

■ fix:统一数据大屏与仪表板事件触发规则,编辑状态下禁止触发;

■ fix:修复存储单位判断脚本中非GB单位的处理问题。

教你如何用 JS 实现 Agent 系统(2)—— 开发 ReAct 版本的“深度搜索”

一、前言

大家好,我是唐某人~ 我非常乐意与大家分享我在AI领域的经验和心得。我的目标是帮助更多的前端工程师以及其他开发岗位的朋友,能够以一种轻松易懂的方式掌握AI应用开发的技能。希望我们能一起学习,共同进步!

1.1 前情回顾

在前文《教你如何用 JavaScript 实现 Agent 系统(一)—— Agentic System 概览》中,我详细介绍了Agent系统的基本概念,并探讨了构建一个基础的单体Agent的方法。

1.2 目标

最近一个月,我写了多篇关于人工智能的文章,并总结了一些经验。首先文章不宜过长,否则写作费劲,阅读也累,容易失去思路。其次,使用实际例子比过多理论更有效,这样不仅吸引人,还能带来成就感,内容也更生动具体、易于接受。

回顾和总结后,我计划将未来的内容分为四个部分来写,以提高效率并保证每部分都有深度。然后,我会通过实现一个“深度搜索”的应用来引导大家实践,希望能激发大家动手实践的兴趣。

未来的内容的核心是:学习四种主流的 Agent 设计模式,并且用这些模式实现四个不同版本的 “深度搜索”。

所以本篇的目的:

- 理论:学习 ReAct 模式的运行机制

- 实战:用 ReAct 设计模式实现“深度搜索”Agent

二、深度搜索

2.1 什么是深度搜索

在实践之前,我们先来了解一下什么是深度搜索?这里给大家演示两个产品,你自己也可要去体验一下。

通义千问的 “分析研究”

千问会基于用户提出的问题,首先生成一个研究分析框架。随后,它会在整个互联网范围内自动搜集相关信息,并通过持续的信息检索、分析与综合处理,最终产出一份详尽且全面的问题分析报告。

豆包的“深入研究”

可以根据用户的问题,自动规划研究、全网搜集资料并进行综合分析,最终提供一份分析报告。

2.2 它是怎么玩的

它的本质是通过 LLM 与搜索工具结合来解决问题。具体步骤如下:

- LLM 分析解答问题还缺失哪些信息

- 利用搜索工具获取实时信息

- LLM 整合和分析信息后提供答案

比起让大模型只用预训练时的数据来回答问题,这种“深度搜索”方式在时效性和准确性上表现更好。所以,在处理学术研究、时事新闻、金融分析等领域的问题时,它特别合适。

三、什么是 ReAct

官方的说,ReAct(由Yao在2023年提出)是一种让 LLM 理通过思考、行动、观察的循环来完成任务的框架。简单的说,它就是一种提示词工程和代码实现的设计模式。其工作流程如下:

- 思考:确定下一步需要采取什么行动。

- 行动:输出指令,使AI调用外部工具。

- 观察:分析工具执行的结果。

- 回答:如果结果已足够解答问题,则组织答案。

- 循环:如果信息不足,重复上述步骤。

为了让大家对这个流程有一个更直观的理解,我准备了一张流程图供大家参考。

首先,我们需要明确两个关键角色以及它们的关键组成部分:

- 问题提出者:也就是发起对话的用户。

- Agent:由大型语言模型(LLM)、对话记忆以及工具调用功能组成。

简化后的内容如下:

- 用户提问。

- LLM(大语言模型)接收问题,分析并输出解决方案(思考阶段)。

- LLM 判断是否需要使用工具来辅助解决问题,该过程会发出调用指令(行动阶段)。

- 系统根据指示调用工具,并将结果反馈给用户。

- 该过程的**所有步骤(用户提问、LLM 思考、工具指令、工具结构)**都会记录在对话上下文中

- 对话上下文提交给 LLM 进行再次分析(观察阶段)。

- LLM 分析上下文,若需更多信息,则重复思考-行动-观察循环;否则直接提供答案。

四、代码实现

好的,我们已经掌握了理论基础,接下来就进入实战阶段吧!我们将通过构建一个 ReAct 版本的“深度搜索”项目,来更直观地体验和理解ReAct模式的工作原理。希望这个过程能让你有更深的体会!

4.1 封装增强版LLM

首先还是老套路,构建 Agent 的三个基础是 LLM、对话记忆、工具调用,所以我们得封装一个增强版本的 LLM。核心是功能:

- 支持设定系统提示词

- 自动记录对话上下文

- 自动调用工具并触发下一轮对话

因为这些内容在上一篇详细讲过,下面只展示一下核心代码,完整代码请看 github.com/zixingtangm… 的实现。

export class Block {

// 其他属性……

// 对话内容

private messages: Message[] = [];

constructor(config: BlockConfig) {

// 初始化

}

// 对话

public async invoke(messages?: Message[]): Promise<AssistantMessage> {

const { model, apiKey, baseUrl, response_format } = this.llmBaseConfig;

// 记录用户对话

if (messages) {

this.messages.push(...messages);

}

// 调用 LLM API

const res = await fetch();

// LLM 回复的文本内容

let assistantMessage = '';

// 工具调用指令

let tools: Record<number, ToolCall> = {};

const reader = res.body?.getReader();

const decoder = new TextDecoder();

while (true) {

// 流式的存储 LLM 的回复以及工具调用指令

}

// 最终回复

let message: AssistantMessage;

// 没有工具调用,会直接回复

if (assistantMessage && Object.keys(tools).length === 0) {

message = new AssistantMessage(assistantMessage);

this.messages.push(message);

}

// 有工具调用,需要调用工具,自动触发一轮新的对话

if (Object.keys(tools).length > 0) {

// 提取参数

const tool_calls = Object.values(tools).map((tool) => tool);

// 记录 LLM 的工具调用指令

this.messages.push(message);

// 执行全部的工具

const callToolTasks = Object.values(tools).map(async (tool) => {

let result = '';

try {

result = await this.tools.call(tool.function.name, JSON.parse(tool.function.arguments));

} catch (error) {

result = `${tool.function.name} 执行异常`;

}

return JSON.stringify(result);

});

const toolResults = await Promise.all(callToolTasks);

// 每个工具的结果,创建一个 tool message 存入对话上下文中

const toolResultMessages = toolResults.map((result, index) => {

console.table([{ node: this.name, type: 'tool', json: JSON.stringify(result) }]);

return new ToolMessage(result, tools[index].id);

});

this.messages.push(...toolResultMessages);

// 触发新一轮的对话

return await this.invoke();

}

return message;

}

}

4.2 设定提示词

有了 Block 基础类之后,接下来就可以开始设计提示词了。提示词的设计主要围绕以下三点展开:

- 明确角色:告诉 LLM 它扮演什么角色,以及它的任务是什么。

- 细化工具使用场景:补充核心工具在什么情况下使用,具体怎么用。

- 强调关键点:提醒 LLM 在执行任务前一定要先思考,并且要一步一步来,不能跳过任何环节。

const prompt = `

你是一个专业的搜索研究助理,你需要搜集到准确、实时的信息,然后通过总结和分析来解决用户的问题。

以下是可用的工具和使用场景:

1.Thought: 用于观察现有的上下文内容,思考是否具备回答问题的条件,如不满足则思考接下来还要搜集什么信息、分析什么信息

2.TavilySearch: 用于搜索互联网的相关内容

3.GetCurrentDate: 获取当前的时间,以保证搜集、分析、回答的内容是与用户期望的时间相差不远的

注意:

1. 你必须在调用 TavilySearch、GetCurrentDate 工具的前后调用 Thought 工具,用于观察现有上下文的内容,思考后续的步骤

2. 所有的工具不能并行调用,必须按顺序,逐一的调用

3. 你需要一步一步的思考

`;

声明一个 ReActAgent 类,在初始化的时候创建 Block 实例并设定系统提示词

export class ReActAgent {

private agent: Block;

constructor() {

this.agent = new Block({

name: 'agent',

instruction: prompt,

});

}

}

4.3 工具设定

想让 Agent 解决特定领域的问题,就得给它准备好解决问题需要的工具。下面是我们必须提供的几个工具:

- Thought(思考工具):这个工具的核心作用是让大模型先好好思考,并且把思考的过程展示出来。

- TavilySearch(搜索工具):用来在互联网上查找相关信息,帮助解决需要外部资料的问题。

- GetCurrentDate(获取时间工具):在处理一些需要知道当前时间的问题时,可以用这个工具来获取最新的日期或时间信息。

简单来说,就是给 Agent 配备好“思考”、“查资料”和“看时间”的能力,让它能更高效地完成任务。

Thought

强制 LLM 把思考的过程,通过工具调用的形式输出到对话的上下文中

export const thoughtTool: Tool = {

type: 'function',

function: {

name: 'Thought',

description: '用于输出用于思考解决用户的问题,需要做什么以及这么做的原因',

parameters: {

type: 'object',

properties: {

thought: {

type: 'string',

description: '思考的内容',

},

},

required: ['thought'],

},

},

func: async (args: { [key: string]: any }) => {

return `Thought: ${args.thought}`;

},

};

TavilySearch

可以先去 www.tavily.com/ 申请一个 API KEY,会有一定的免费调用额度。

申请完 API KEY 以后,在项目中配置这个 KEY,并下载 @tavily/core 这包就可以使用了。

import { tavily } from '@tavily/core';

const tvly = tavily({ apiKey: process.env.TAVILY_API_KEY! });

export const tavilySearchTool: Tool = {

type: 'function',

function: {

name: 'TavilySearch',

description: '用于搜索互联网的相关内容',

parameters: {

type: 'object',

properties: {

query: {

type: 'string',

description: '搜索的查询内容',

},

},

required: ['query'],

},

},

func: async (args: { [key: string]: any }) => {

try {

const res = await tvly.search(args.query);

const data = res.results.map(({ title, url, content }) => ({

title,

url,

content,

}));

return JSON.stringify(data);

} catch (error) {

return 'Error: Tavily 搜索失败';

}

},

};

GetCurrentDate

获取当前的时间。核心是为了确保 LLM 回答问题的时效性,让 LLM 知道当前的时间。

export const getCurrentDateTool: Tool = {

type: 'function',

function: {

name: 'GetCurrentDate',

description: '获取当前日期',

},

func: async () => {

return new Date().toLocaleDateString();

},

};

配置工具

将相关的工具配置好。完成代码看这里:github.com/zixingtangm…

import { getCurrentDateTool } from '../tools/get-current-date';

import { tavilySearchTool } from '../tools/tavily-search';

import { thoughtTool } from '../tools/thought';

export class ReActAgent {

private agent: Block;

constructor() {

this.agent = new Block({

name: 'agent',

instruction: prompt,

tools: new Tools([thoughtTool, tavilySearchTool, getCurrentDateTool]),

});

}

}

4.4 测试效果

这里我们来测试一下,询问“今天关于 AI 的热点新闻有哪些?”

你可以看到,现在的 LLM 已经学会了一种“先想后做”的方式来一步步解决我们的问题。它会先用 Thought 工具把自己的思考过程写出来,然后调用 GetCurrentDate 来获取当前时间,接着再用 TavilySearch 去查找我们需要的信息……

其实这就是 ReAct 的运行流程,非常的简单。当然,你还可以尝试问更多有意思的问题 😏

五、最后

5.1 思考

现在你已经能够基于 ReAct 模式开发一个“深度搜索”的智能体应用了。但是不知道你是否发现,我们的设计存在一定的问题。你是否有想过,如果 LLM 一直认为搜索的信息还不够,然后不停的迭代搜索会出现哪些问题呢?

先思考,我们下一篇会详细讲解这个问题。

5.2 总结

最后我们再来总结一下本篇的内容。

- 什么是深度搜索:基于 LLM + 搜索工具实现的一种 Agent。它能够分析用户问题,发现缺失的信息,自动搜索信息并进行分析,最后总结回答。

- ReAct:是一种让 LLM 理通过思考、行动、观察的循环来完成任务的 Agent 设计模式。本质是让 LLM 模仿人类 “先思考后行动”的思维,一步步的解决问题。

5.3 后文

下一遍会继续分享 Agent 的设计模式——如何用 Plan And Execute 模式实现深度搜索。如果你觉得内容对你有帮助,请关注我,我会持续更新~

原创不易,转载请私信我。

深入剖析 useState产生的 setState的完整执行流程

我们结合上一篇文章React 执行阶段与渲染机制详解(基于 React 18+ 官方文档)React 执行阶段与渲染机制详解(基于 Rea - 掘金梳理的 React 执行阶段(Render Phase, Commit Phase, Passive Effect Phase)和状态管理机制,来深入剖析 useState 产生的 setState 的完整执行流程。

理解 setState 的行为是掌握 React 状态管理的核心。它远非简单的“设置一个值”,而是一个触发复杂协调和渲染流程的起点。

🧩 useState 与 setState 的核心概念

首先,明确几个关键点:

-

useState是 Hook:在函数组件首次渲染时调用,返回一个状态变量和一个setState函数。 -

setState是调度器 (Scheduler):调用setState不会立即更新状态,也不会立即触发重新渲染。它只是向 React 的调度系统“请求”一次状态更新。 -

状态更新是异步且可能批量的:React 会为了性能,将多个

setState调用合并成一次更新,尤其是在事件处理器中。 -

状态是不可变的快照:每次渲染,组件函数都会从头开始执行,拿到的是当前渲染周期的

state快照。setState会安排下一次渲染使用新的状态。

🔄 setState 的详细执行流程

当您在组件中调用 setState(newValue) 时,以下流程被触发:

第 1 步:触发更新请求 (Trigger Update Request)

-

发生时机:在您的代码中调用

setScore(score + 1)或setScore(prev => prev + 1)。 -

内部动作:

- React 将这个更新请求(包含新值或更新函数)放入一个更新队列 (Update Queue) 中,与当前 Fiber 节点(代表您的组件实例)关联。

- React 标记该 Fiber 节点及其父路径上的节点为“需要更新”。

-

关键点:此时,组件函数不会重新执行,DOM 不会更新,

state变量的值在当前函数作用域内依然保持旧值。

第 2 步:进入 Render Phase(渲染/协调阶段)

- 发生时机:React 的调度器(Scheduler)在合适的时机(通常是当前浏览器任务结束后,或根据并发模式的优先级)开始处理更新队列。

-

内部动作:

-

计算新状态:

- React 会处理该组件 Fiber 节点上的所有待定更新。

- 如果

setState传递的是函数(如setScore(prev => prev + 1)),React 会按顺序调用这些函数,将上一个函数的返回值作为下一个函数的参数,最终得到一个新值。 - 如果传递的是值(如

setScore(5)),则直接使用该值(如果多次调用,后面的会覆盖前面的,除非是函数形式)。

-

触发组件重新渲染:

- React 使用计算出的新状态,重新执行您的整个函数组件。

- 在这次新的执行中,

useStateHook 会返回这个新的状态值。 - 组件根据新的

state和props生成新的 JSX(Virtual DOM)。

-

Reconciliation (协调):

- React 将新生成的 Virtual DOM 树与上一次渲染的树进行比较(Diff 算法)。

- 计算出最小的、必要的 DOM 变更列表。

- 可中断性:在 Concurrent Mode 下,这个阶段是可以被更高优先级的任务(如用户输入)中断的。React 可能会丢弃当前的渲染结果,稍后再重新开始。

-

计算新状态:

第 3 步:进入 Commit Phase(提交阶段)

- 发生时机:Render Phase 成功完成,计算出最终的变更列表后。

-

内部动作:

- Mutation (变更):React 根据 Diff 结果,同步地更新真实的 DOM。这是用户能看到界面变化的时刻。

-

Layout Effects:执行所有

useLayoutEffect的清理函数(来自上一次渲染),然后执行本次渲染的useLayoutEffect创建函数。这些是同步执行的,发生在浏览器绘制之前,可以用来读取或同步修改刚刚更新的 DOM。 - 浏览器绘制:浏览器根据更新后的 DOM 进行布局(Layout)和绘制(Paint),用户看到最终的视觉效果。

第 4 步:进入 Passive Effect Phase(被动副作用阶段)

- 发生时机:在浏览器完成绘制之后,异步执行。

-

内部动作:

- 执行所有

useEffect的清理函数(来自上一次渲染)。 - 执行本次渲染的

useEffect创建函数。 - 这是进行数据获取、设置订阅、记录日志等副作用操作的理想位置,因为它不会阻塞视觉更新。

- 执行所有

🎯 关键行为与最佳实践

1. 状态更新的异步性与批量处理

function Counter() {

const [count, setCount] = useState(0);

const handleClick = () => {

setCount(count + 1); // 请求更新 1

setCount(count + 1); // 请求更新 2 (基于旧的 count)

// 最终 count 只会 +1,因为两次都基于同一个旧值

// React 可能会将这两次更新合并,只触发一次重新渲染

};

const handleClickCorrect = () => {

setCount(prev => prev + 1); // 请求更新 1 (基于上一次的状态)

setCount(prev => prev + 1); // 请求更新 2 (基于更新 1 后的状态)

// 最终 count 会 +2,因为每次更新都基于最新的状态

// 即使合并,函数也会按顺序执行

};

return (

<div>

<p>Count: {count}</p>

<button onClick={handleClick}>Bad Update</button>

<button onClick={handleClickCorrect}>Good Update</button>

</div>

);

}

-

推荐:当新状态依赖于旧状态时,务必使用函数式更新 (

setState(prev => newValue))。这能确保你总是基于最新的状态进行计算,避免因异步和批量更新导致的竞态条件。

2. Render Phase 的纯函数性

在组件函数执行期间(Render Phase),你拿到的 state 是一个固定的快照。任何在 Render Phase 中对 state 的“修改”尝试都是徒劳的,因为下一次渲染会带来新的快照。

function MyComponent() {

const [value, setValue] = useState(0);

// ❌ 错误:在渲染过程中直接修改 state 是无意义的,并且违反了纯函数原则

// setValue(value + 1); // 这会导致无限循环!

// ✅ 正确:在事件处理器或 Effect 中更新 state

const handleClick = () => {

setValue(value + 1);

};

return <button onClick={handleClick}>Increment</button>;

}

3. 状态保留与组件身份

正如前面文章所述,React 通过组件在树中的位置来决定是否保留状态。setState 更新的是当前组件实例的状态。

function App() {

const [show, setShow] = useState(true);

return (

<div>

<Counter /> {/* 这个 Counter 的状态始终保留 */}

{show && <Counter />} {/* 这个 Counter 在 show 为 false 时会被卸载,状态丢失;show 为 true 时重新挂载,状态重置 */}

<button onClick={() => setShow(!show)}>

Toggle Second Counter

</button>

</div>

);

}

function Counter() {

const [score, setScore] = useState(0); // 每次挂载都会初始化为 0

return (

<div>

<h1>{score}</h1>

<button onClick={() => setScore(score + 1)}>Add one</button>

</div>

);

}

调用第二个 Counter 的 setScore 只会影响它自己的状态。当它被卸载时,其状态会被销毁。重新挂载时,useState(0) 会再次执行,状态重置为初始值。

📊 总结:setState 生命周期图谱

[用户点击按钮]

↓

[调用 setState(newValue/UpdaterFn)] → (更新入队,标记 Fiber)

↓

[React Scheduler 触发 Render Phase]

├──> [计算新状态] (处理更新队列)

├──> [重新执行组件函数] (拿到新 state)

├──> [生成新 Virtual DOM]

└──> [Reconciliation (Diff)]

↓

[Commit Phase]

├──> [Mutation: 更新真实 DOM]

├──> [Layout: 执行 useLayoutEffect]

└──> [浏览器绘制]

↓

[Passive Effect Phase]

└──> [执行 useEffect]

↓

[等待下一次 setState 或事件...]

理解这个流程,能帮助你:

- 预测行为:知道为什么状态不会立即更新,为什么需要函数式更新。

- 调试问题:定位状态更新不生效、无限循环渲染等问题的根源。

- 优化性能:理解批量更新和并发渲染的原理,写出更高效的代码。

- 设计架构:合理规划状态提升、状态管理库的使用。

setState 是 React 响应式更新的引擎,掌握其背后的机制,是成为 React 高手的关键一步。

React 执行阶段与渲染机制详解(基于 React 18+ 官方文档)

React 执行阶段与渲染机制详解(基于 React 18+ 官方文档)

🌟 核心概念:React 的执行流程分层

React 的工作流程基于 Fiber 架构,将任务拆分为可中断的单元,核心分为 Render Phase(渲染阶段) 和 Commit Phase(提交阶段),并辅以 副作用阶段 和 卸载阶段。以下是详细解析:

一、Render Phase(渲染阶段 / 协调阶段)

1. 作用与触发

- 目的:计算新的 Virtual DOM 树,并与旧树进行 Diff(协调算法),决定需要更新的部分。

-

触发条件:

- 初始挂载(Mount)

- 状态更新(State Update):

useState/useReducer - Props 变化(父组件重渲染)

- 强制更新(

forceUpdate)

2. 特性

-

纯函数性:组件函数必须是纯函数,禁止修改外部状态或变量(如

props、state、全局变量)。 - 可中断性:React 18 的并发模式下,此阶段可被中断或重启,优先处理高优先级任务。

- Strict Mode 行为:开发环境下,React 会双调用组件函数,用于检测非纯函数导致的副作用。

3. 代码示例

function Counter({ time }) {

// 纯函数:相同输入返回相同 JSX

return (

<>

<h1>{time}</h1>

<input /> {/* 用户输入不会因父组件重渲染而丢失 */}

</>

);

}

二、Commit Phase(提交阶段)

1. 作用

将 Render Phase 计算出的变更同步应用到真实 DOM,确保用户界面即时更新。

2. 三个子阶段

-

Before Mutation:

- 执行

getSnapshotBeforeUpdate(类组件) - 执行

useLayoutEffect的清理函数

- 执行

-

Mutation:

- 实际插入、更新、删除 DOM 节点

-

Layout:

- 执行

useLayoutEffect的创建函数 - 类组件的

componentDidMount/componentDidUpdate

- 执行

3. 关键特性

- 不可中断:此阶段必须一次性完成,确保 DOM 操作的原子性。

-

避免闪烁:React 仅更新差异节点(Diff 结果),保证

input值等用户交互状态不丢失。

三、Passive Effect Phase(被动副作用阶段)

1. 作用

在浏览器完成布局和绘制后,异步执行副作用(如网络请求、订阅)。

2. 执行内容

-

useEffect的创建函数和清理函数 - 类组件的

componentDidMount/componentDidUpdate/componentWillUnmount中的异步操作

3. 与 useLayoutEffect 的区别

| Hook | 执行时机 | 是否阻塞渲染 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

useEffect |

Passive Phase | ❌ 否 | 数据获取、日志、非关键副作用 |

useLayoutEffect |

Commit Phase(Layout 阶段) | ✅ 是 | 同步 DOM 操作(如测量尺寸) |

四、Unmount Phase(卸载阶段)

1. 触发条件

组件从 DOM 中移除(如条件渲染切换、列表项删除)。

2. 执行内容

- 清理

useEffect/useLayoutEffect的副作用 - 类组件的

componentWillUnmount

五、状态保留与重置机制

1. 状态隔离规则

-

相同位置保留状态:组件在树中的位置不变时,React 保留其

state。 - 位置变化重置状态:组件位置变化时,React 会销毁旧组件并初始化新组件(即使类型相同)。

2. 控制状态保留的技巧

-

Key 属性:通过唯一

key标识列表项,避免位置变化导致的状态重置。 - 条件渲染:动态切换组件类型时,状态会被重置(即使 props 相同)。

function App() {

const [isFancy, setIsFancy] = useState(false);

return (

<div>

{isFancy ? <Counter isFancy={true} /> : <Counter isFancy={false} />}

</div>

);

}

上述示例中,

<Counter />的位置不变,因此score状态会保留。

六、错误处理机制(Error Boundaries)

1. 执行阶段

-

getDerivedStateFromError:同步执行,用于渲染降级 UI。 -

componentDidCatch:提交阶段执行,用于记录错误日志。

2. 限制

-

无法捕获的错误:事件处理器、异步代码(如

setTimeout)、服务端渲染(SSR)中的错误。

七、性能优化策略

1. 避免过早优化

- 默认行为:React 的 Diff 算法已足够高效,优先保证代码可读性。

-

优化时机:当性能瓶颈明显时,使用

React.memo、useMemo、useCallback等工具。

2. 优化技巧

-

减少不必要的 re-renders:使用

React.memo包裹子组件。 -

避免在 Render Phase 创建对象/函数:使用

useMemo/useCallback缓存。 - 并发模式下的优先级调度:React 自动优化任务优先级,无需手动干预。

八、官方文档与术语参考

- Render Phase:React 官方文档

- Commit Phase:React 官方文档

- useEffect vs useLayoutEffect:React 官方文档

- 状态保留与 Key:React 官方文档

九、总结:React 执行流程全貌

用户交互 / 状态更新

↓

[Render Phase](协调)

↓

[Commit Phase]

├── Before Mutation → useInsertionEffect / getSnapshotBeforeUpdate

├── Mutation → DOM 更新

└── Layout → useLayoutEffect / componentDidMount/Update

↓

[Passive Effect Phase] → useEffect

↓

[Unmount Phase] → 清理副作用

掌握这一流程,能帮助你编写更符合 React 设计哲学的代码,避免常见陷阱(如非纯函数、滥用 useLayoutEffect),并充分利用 React 的并发能力提升应用性能。

Electron-Vite (一)快速构建桌面应用

在前面的章节中,我们讲到了快速构建一个Electron的应用,但实际使用起来,对开发者来说,可以说是隔靴搔痒

下面我来将一个新型的构建工具 Electron-Vite

废话不多说,直接开始构建Electron应用

一、安装

1.1 我们随便找一个文件夹,开始创建我们的项目

1.2 然后打开终端,输入指令

npm create @quick-start/electron@latest

输入 y ,继续执行

这里是输入我们的项目名称,这里我就输入了 “study-electron"

这里是选择我们项目的响应式框架,我这里选择了vue框架

这里是选择是否加入TypeScript支持,我选择了是

后面的一些选项,直接选择是即可

1.3 最终会生成这样一个文件夹

进入文件夹,我们会发现文件结构是这个样子

二、运行项目

我们用VS Code打开这个项目

2.1 安装依赖

我们打开VS Code的终端,然后在终端里面输入

npm i

等待npm的安装,最后安装成功的界面如下

2.2 运行

我们打开项目里面package.json文件

可以看到electron-vite已经为我们配置了相当多的命令

然后我们在终端里面输入

npm run dev

我们的电脑桌面就会弹出来这样一个窗口,如下图所示

这个就是我们的Electron应用

相对于原生的Electron创建应用,我们使用的Electron-Vite构建工具要更加的方便,快捷

三、项目文件结构

下面我们来看一下我们的项目文件结构,并一一解释

四、主进程和渲染进程之间通信

我们先认识一下主进程和渲染进程是什么

在 Electron 中,主进程和渲染进程是两大核心概念,分工明确:

-

主进程:

是应用的入口点(通常对应main.js),负责管理整个应用的生命周期(启动、关闭等)、创建和控制窗口、处理系统级事件(如菜单、对话框),以及与操作系统交互。

它运行在 Node.js 环境中,拥有完整的系统权限,可访问 Electron 提供的底层 API(如窗口操作、全局快捷键等)。 -

渲染进程:

每个窗口对应一个独立的渲染进程,负责渲染网页内容(HTML/CSS/JavaScript),处理页面交互(如 DOM 操作、用户输入)。

它运行在 Chromium 浏览器环境中,权限受限(类似普通网页),若需访问系统资源或主进程功能,需通过 IPC(进程间通信)与主进程交互。

打个比方:

在主进程中,我们可以随意的操作文件系统,比如说随意删除D盘的某个文件,获取系统信息,监听端口号等等

但是在渲染进程中,我们无法做到上面的事情,渲染进程就和网页端开发一模一样

如果我们需要在渲染进程里面去操作文件系统,就需要进行主进程渲染进程通信

在项目里面

main文件夹就相当于我们的主进程

renderer文件夹就相当于我们的渲染进程

4.1 清理我们Electron项目

我们先让我们的项目变得干净一些,找到我们的App.vue

删除多余内容,修改成如下内容

找到渲染进程下面的main.ts

删除多余代码,变成下面的样子

最后我们的项目页面,就会是这个样子,一片干净整洁

4.2 主进程向渲染进程发消息

第一步:修改我们主进程下面的index.ts文件

主要是将局部变量mainWindow提取出来,变成全局变量

import { app, shell, BrowserWindow, ipcMain } from 'electron'

import { join } from 'path'

import { electronApp, optimizer, is } from '@electron-toolkit/utils'

import icon from '../../resources/icon.png?asset'

export let mainWindow: BrowserWindow

function createWindow(): void {

// Create the browser window.

mainWindow = new BrowserWindow({

width: 900,

height: 670,

show: false,

autoHideMenuBar: true,

...(process.platform === 'linux' ? { icon } : {}),

webPreferences: {

preload: join(__dirname, '../preload/index.js'),

sandbox: false

}

})

mainWindow.on('ready-to-show', () => {

mainWindow.show()

})

mainWindow.webContents.setWindowOpenHandler((details) => {

shell.openExternal(details.url)

return { action: 'deny' }

})

// HMR for renderer base on electron-vite cli.

// Load the remote URL for development or the local html file for production.

if (is.dev && process.env['ELECTRON_RENDERER_URL']) {

mainWindow.loadURL(process.env['ELECTRON_RENDERER_URL'])

} else {

mainWindow.loadFile(join(__dirname, '../renderer/index.html'))

}

}

// This method will be called when Electron has finished

// initialization and is ready to create browser windows.

// Some APIs can only be used after this event occurs.

app.whenReady().then(() => {

// Set app user model id for windows

electronApp.setAppUserModelId('com.electron')

// Default open or close DevTools by F12 in development

// and ignore CommandOrControl + R in production.

// see https://github.com/alex8088/electron-toolkit/tree/master/packages/utils

app.on('browser-window-created', (_, window) => {

optimizer.watchWindowShortcuts(window)

})

// IPC test

ipcMain.on('ping', () => console.log('pong'))

createWindow()

app.on('activate', function () {

// On macOS it's common to re-create a window in the app when the

// dock icon is clicked and there are no other windows open.

if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow()

})

})

// Quit when all windows are closed, except on macOS. There, it's common

// for applications and their menu bar to stay active until the user quits

// explicitly with Cmd + Q.

app.on('window-all-closed', () => {

if (process.platform !== 'darwin') {

app.quit()

}

})

// In this file you can include the rest of your app's specific main process

// code. You can also put them in separate files and require them here.

第二步:然后在我们的主进程文件夹下面创建一个文件 toRendererMsg.ts

文件内容如下

import { mainWindow } from '.'

export const toMsg = (): void => {

setInterval(() => {

//获取当前的标准时间

const date = new Date()

mainWindow.webContents.send('toMsg', date.toLocaleTimeString())

}, 1000)

}

这个代码的意思是,每隔一秒钟,我就要向渲染进程发一次消息

第三步:然后我们将这个方法放在index.ts里面执行

第四步:回到我们的App.vue里面,编写下面的程序

<template>

<span>主进程发过来的消息</span>

<span>{{ msg }}</span>

</template>

<script setup lang="ts">

import { onMounted, ref } from 'vue'

const msg = ref('')

onMounted(() => {

window.electron.ipcRenderer.on('toMsg', (e, data) => {

msg.value = data

})

})

</script>

在上面的程序里面,我们定义了一个msg的变量,用来接收主进程发过来的消息内容

然后我们在钩子函数里面,定义了监听方法

在主进程里面,我们是通过 toMsg 窗口来发消息的

所以在渲染进程里面,我们就需要通过 监听 toMsg 窗口来获取到消息

接下来我们来运行项目

在终端里面执行

npm run dev

效果如下,可以看到时间在变化

4.3 渲染进程向主进程通信(单向)

第一步:还是回到我们的App.vue文件里面,将程序替换成下面的内容

<template>

<div @click="handleClick">向主进程发消息</div>

</template>

<script setup lang="ts">

const handleClick = (): void => {

window.electron.ipcRenderer.send('toMain', 'hello world')

}

</script>

我们定义了一个div,然后定义了一个点击事件

通过这个点击事件,我们可以直接向主进程发消息

第二步:然后我们回到主进程,在主进程文件夹下面创建一个新的文件 monitorEvent.ts

文件内容如下

import { ipcMain } from 'electron'

export const monitorEvent = (): void => {

ipcMain.on('toMain', (e, data) => {

console.log(data)

})

}

然后将这个方法放入到index.ts里面

第三步:运行项目

我们点击这个文字

在我们的vs code的终端里面就会出现我们预期的结果

4.4 渲染进程向主进程通信(双向)

在4.3 中,我们渲染进程的消息发给了主进程,但是这消息是单程消息,发出去就没有后续了,如果我们想发出消息,并获得处理的结果,就需要双向通信了

第一步:还是修改我们的App.vue

<template>

<div @click="handleClick">获取D盘文件目录</div>

<template v-for="(item, index) in fileList" :key="index">

<p>{{ item }}</p>

</template>

</template>

<script setup lang="ts">

import { ref } from 'vue'

const fileList = ref<string[]>([])

const handleClick = async (): Promise<void> => {

const res = await window.electron.ipcRenderer.invoke('getFileList', 'D')

fileList.value = res

}

</script>

第二步:完善一下我们的monitorEvent.ts

改成下面内容

import { ipcMain } from 'electron'

import fs from 'fs/promises'

export const monitorEvent = (): void => {

ipcMain.on('toMain', (e, data) => {

console.log(data)

})

ipcMain.handle('getFileList', async (e, data) => {

if (data === 'D') {

//获取D盘文件列表

const rootPath = 'D:/' // D盘根目录路径

try {

// 读取目录,withFileTypes: true 可以获取文件类型信息

const entries = await fs.readdir(rootPath, { withFileTypes: true })

// 分离文件和目录

const directories = [] as string[]

const files = [] as string[]

for (const entry of entries) {

if (entry.isDirectory()) {

directories.push(entry.name)

} else if (entry.isFile()) {

files.push(entry.name)

}

}

console.log('D盘根目录下的目录:')

console.log(directories)

console.log('\nD盘根目录下的文件:')

console.log(files)

return [...directories, ...files]

} catch (err) {

console.error('读取目录失败:', err)

throw err // 可以根据需要处理错误

}

}

})

}

第三步:点击触发事件

当我们点击这个文字时

渲染进程就会向主进程发消息,然后主进程整理D盘下面所有文件及目录的名称,返回给渲染进程

4.5 渲染进程向主进程通信(双向-同步)

在 4.4 里面,渲染进程向主进程通信时,需要 async/await 处理,那假如说我现在不想要异步通信,想要同步通信,可以做到吗?

这是当然的,不过弊端就在于主进程在处理数据时,会阻碍渲染进程

第一步:这时我们就需要用到预加载(preload)里面的文件了

找到下面的文件

然后修改成下面的内容

import { contextBridge, ipcRenderer } from 'electron'

import { electronAPI } from '@electron-toolkit/preload'

// Custom APIs for renderer

export const api = {

getFileList: (path: string): string[] => {

return ipcRenderer.sendSync('getFileList', path)

}

}

// Use `contextBridge` APIs to expose Electron APIs to

// renderer only if context isolation is enabled, otherwise

// just add to the DOM global.

if (process.contextIsolated) {

try {

contextBridge.exposeInMainWorld('electron', electronAPI)

contextBridge.exposeInMainWorld('api', api)

} catch (error) {

console.error(error)

}

} else {

// @ts-ignore (define in dts)

window.electron = electronAPI

// @ts-ignore (define in dts)

window.api = api

}

第二步:然后再找到与index.ts相邻的index.d.ts,修改内容如下

第三步:我们回到monitorEvent.ts文件里面

将原有的handle改为on

第四步:回到App.vue里面,修改内容如下

<template>

<div @click="handleClick">获取D盘文件目录</div>

<template v-for="(item, index) in fileList" :key="index">

<p>{{ item }}</p>

</template>

</template>

<script setup lang="ts">

import { ref } from 'vue'

const fileList = ref<string[]>([])

const handleClick = (): void => {

const res = window.api.getFileList('D')

fileList.value = res

}

</script>

我们可以看到,handleClick方法原先的async/await 不见了,这表示我们可以进行同步通信

效果就不再展示,大家自行查验

4.6 主进程向渲染进程返回到数据暴露类型

如果大家自己做了一遍4.5的内容,就已经知道主进程向渲染进程返回数据时,怎么暴露数据类型了

如下图所示

我们在预加载ts里面,写了一个方法 getFileList,然后这个方法我们也暴露了返回值的类型,那之后我们在前端接收的时候,就会被告知返回类型是什么

如下图所示,我们可以看到我们用来接收数据的res变量,数据类型是一个string[]

如果我们不通过预加载TS,直接主进程和渲染进程通信,那么我们是无法获取返回值的类型,只能得到一个any类型的返回值

通过预加载TS,可以进行同步通信,也可以获取返回值的类型

五、总结

本章重点讲解electron-vite中,主进程和渲染进程之间的通信,后续我会给大家带来更多实用的小技巧

JavaScript 函数参数传递机制:一道经典面试题解析

高德地图-地图选择经纬度问题【使用输入提示-使用Autocomplete进行联想输入】(复盘)

一、问题一:打开第一次弹框这个可以监听,然后关闭。然后使用其他按钮打开弹框,搜索关键词,这个select监听不到

解决问题复盘:

我先打开并浏览 src/views/wlhy/baidumap/bf9-16-2.vue,梳理其与 Map.vue 的差异点和事件绑定、销毁、输入处理等实现,以便做对照复盘。

[1 tool called]

我先通读了 src/views/wlhy/baidumap/bf9-16-2.vue,对照今天在 Map.vue 的修复点,做一次聚焦性的复盘与改进建议。

换个模型--问题陈述

- 同样使用高德

AMap的抽屉式地图选点;带搜索框、搜索按钮、结果面板panel、地图标记与定位等能力。 - 该文件你之前说明“不需要同步更改”,因此它保留了与

Map.vue不同的实现策略。

关键实现与优点

- 使用

:id="mapContainerId"与:id="tipInputId"的动态容器与输入框 ID,理论上可以避免 DOM 复用导致的实例绑定陈旧问题。 - 抽屉打开/关闭使用

@afterVisibleChange驱动初始化,配合 MutationObserver、反复resize()、甚至“移除并重建地图容器”的兜底路径,增强了在复杂布局/动画场景下的渲染稳定性。 - 显式的“搜索按钮 + 结果面板

panel”交互,用户心智简单,便于定位问题。 - 插件封装清晰:

initAMapPlugins()内完成AutoComplete、PlaceSearch、ToolBar初始化与事件绑定。

核心风险与不一致点

-

AutoComplete 未使用动态 ID,实际绑定仍然是硬编码

'tipinput'- 现状:

- 模板:

<input ... :id="tipInputId" ...> - 插件初始化:

document.getElementById('tipinput')、input: 'tipinput'

- 模板:

- 风险:当抽屉反复开关或

tipInputId变化时,AutoComplete可能绑定到不存在或旧的节点,导致选择事件丢失。 - 建议:统一改为

document.getElementById(this.tipInputId)和input: this.tipInputId。

- 现状:

-

方法重复定义,存在覆盖与维护风险

-

getCurrentPosition定义了两次(L193 与 L1090 附近),后者会覆盖前者。 -

handleKeywordInput定义了两次(L242 与 L765 附近),后者会覆盖前者。 - 影响:行为以“最后一次定义为准”,前面实现与日志都失效,增加排查难度。

- 建议:保留一份,删除重复,整合日志。

-

-

资源释放方式与兼容性

- 多处直接调用

this.autoComplete.destroy()、this.placeSearch.destroy()(L408、L409、L889、L890、L1295、L1303),在某些版本/构造器上可能没有destroy(),导致报错(这正是Map.vue中出现过的警告来源之一)。 - 建议:调用前加

typeof ...destroy === 'function'守卫,或使用事件解绑 + 置空的方式收尾。

- 多处直接调用

-

事件模型混用

-

PlaceSearch使用了.on('complete')/.on('error')(L705、L706),也使用了search(kw, callback)的回调风格(L249)。API 版本不同事件模型不同,容易引发“双通道回调”或空回调。 - 建议:二选一,统一事件模型,减少重复触发。

-

-

过度复杂的渲染兜底路径

- 包含

MutationObserver、多次resize()、定时器兜底、甚至“删除并重建地图容器”(L443-L451、L589-L663、L878-L926)。虽然鲁棒,但复杂度较高,后续维护成本与副作用(例如插件状态丢失)上升。 - 建议:仅保留必要路径;若真实环境不再复现“容器尺寸为 0/首帧白屏”,可收敛策略。

- 包含

-

细节一致性

-

visible监听中会条件初始化地图或强制重绘(L169-L176),同时afterDrawerVisibleChange也负责初始化(L455-L545),实际存在两处入口的竞态可能。 - 建议:二选一,建议继续由

afterVisibleChange统一入口。

-

与 Map.vue 的对照要点

-

Map.vue的修复重心:- 动态输入框 ID 全链路应用(模板、插件初始化一致);

- 事件绑定收敛:只保留

AutoComplete.on('select', ...)+PlaceSearchFallback; - 关闭时“解绑事件 + 置空实例”而非强依赖

destroy(); - 每次进入清空

keyword(而你明确说明此文件无需同步这一点)。

-

bf9-16-2.vue更偏“工程兜底型”:- 更强的容器可见性检测与重建;

- 明确的“按钮搜索 + 结果面板”;

- 但仍有“硬编码 ID / 重复方法 / destroy 兼容性 / 双模型事件”的技术债。

建议的最小修正(不改变你“不需要同步更改”的产品行为)

- 统一 AutoComplete 绑定为动态 ID:

- 将

initAMapPlugins()中-

document.getElementById('tipinput')→document.getElementById(this.tipInputId) -

input: 'tipinput'→input: this.tipInputId

-

- 将

- 移除方法重复定义:

- 删除重复的

getCurrentPosition与handleKeywordInput,只保留一份。

- 删除重复的

- 守卫

destroy():- 所有

destroy()改为先判断类型,或仅做事件解绑 + 置空。

- 所有

- 事件模型统一:

-

PlaceSearch只保留一种回调方式(建议保留.on('complete')/.on('error')或search(kw, cb)二选一)。

-

验证点(按现有实现)

- 首次打开:能初始化地图、

AutoComplete与PlaceSearch,按钮搜索可见panel。 - 再次打开:依赖

afterDrawerVisibleChange+ 观察器重试能恢复地图;若不改动 ID 硬编码,select有概率因节点不匹配而不触发。 - 关闭:会尝试销毁地图与插件;在某版本无

destroy()的情况下,可能产生控制台警告。

如果你愿意,我可以按“最小修正”帮你把上述四点直接在 bf9-16-2.vue 中落地,保持交互不变,仅提升稳定性与一致性。

问题陈述

- 打开抽屉第一次可以监听到高德

AutoComplete的select事件;关闭后再次打开,输入关键词搜索,select事件不再触发。 - 新需求:每次打开组件时清空搜索框

keyword。

根因分析

- 静态 DOM ID 复用导致实例绑定到了已销毁的输入框:

id="tipinput"在抽屉反复打开/关闭后,旧 DOM 被销毁但AutoComplete仍引用旧节点。 - 事件与实例清理不彻底:地图与插件实例未完全释放,重复初始化下出现“事件未触发/触发到旧实例”的不一致。

- 事件绑定方式混乱:多次尝试

on/choose/complete/addListener等并行方案,进一步引发重复绑定、误判、竞态。

关键改动

- 动态 ID 防陈旧绑定

-

data: 新增tipInputId: 'tipinput-' + Date.now()。 -

template: 关键词输入框改为:id="tipInputId"。 -

show(): 每次打开生成新 ID:this.tipInputId = 'tipinput-' + Date.now();

-

- 规范初始化与销毁

-

initMap():- 地图重复进入时先安全销毁旧

mapGD。 -

AMap.plugin内部初始化AutoComplete与PlaceSearch。 -

AutoComplete仅保留核心:this.autoComplete.on('select', this.onAutocompleteSelect)。 - 地图

complete后标记mapInitialized=true并执行checkAndLocate()。

- 地图重复进入时先安全销毁旧

-

close():- 解绑

AutoComplete的select事件(off('select', ...)),将实例置空。 - 清理

currentMarker,销毁mapGD,重置状态变量。 - 清空输入数据(

keyword/location/inputLng/inputLat)。

- 解绑

-

- 选择结果落地逻辑统一

-

onAutocompleteSelect(e): 优先直接用e.poi.location定位、打点、更新addrInfo,无 location 时再走placeSearch。 - 新增

handlePOISelection(poi): 封装“根据 POI 更新地图与地址信息”,兼容多种location结构。

-

- 输入法/选择的兜底

- 保留

handleManualSelection(selectedText)以便在极端情况下根据文本触发placeSearch。 - 将早先会造成重复和干扰的 DOM 事件绑定(keydown/click/input 全局监听)移出默认流程,避免二次进入时重复绑定。

- 保留

- 体验优化

-

show()首行清空关键词:this.keyword = '',满足“每次进入清空”的需求。 -

visible变化时触发map.resize(),避免首次渲染尺寸为 0 导致白屏。

-

验证结果

- 首次打开:

select正常触发。 - 关闭后再次打开:因

tipInputId更新,AutoComplete绑定到全新 DOM,select可持续触发。 - 关键词每次进入自动清空;若通过参数传入

keyword,会在后续逻辑中覆盖为传入值(兼容业务场景)。 - 地图加载完成后能回显已选坐标点;手动经纬度搜索、拖拽标记、逆地理地址回显均正常。

已规避的历史错误

- 调用不存在的

destroy():所有销毁调用前均做了类型检查或改为安全置空。 - 事件重复绑定与全局监听泄漏:通过在

close()中集中清理,且默认不再附加额外 DOM 监听,避免重复与干扰。 - 依赖

complete事件做选择:统一以select为主,placeSearch为 fallback。

可能的后续优化(可选)

- 如业务需要跨城市联动:在城市输入变更时调用

autoComplete.setCity()与placeSearch.setCity()。 - 若需保持键盘回车搜索体验,可单独加按钮触发

placeSearch.search(keyword),避免全局 DOM 监听。

结论

- 根因是“静态 DOM ID 导致的陈旧引用 + 实例/事件清理不彻底”。通过“动态 ID + 严格初始化/销毁 + 事件收敛”彻底解决。

- 新需求“每次进入清空关键词”已在

show()中生效,不影响传参覆盖。 - 当前

Map.vue处于可复现、可维护、行为稳定的状态。

问题二、切换打开这个组件,控制台打印地图加载完成,但是页面地图区域空白。

我先复盘,再给出可执行的修复要点与自检清单。

复盘:为什么“加载完成”但页面空白

- 地图实例在容器尺寸为 0(抽屉未完成展开)时初始化,AMap 内部 canvas 尺寸为 0,导致空白。

- 二次打开时沿用上次实例或残留 DOM,或插件未重新绑定到新 map 实例,导致渲染异常。

- 关键词输入框和搜索插件未对齐(动态

id/DOM 还没渲染就初始化),引发搜索正常但地图未刷新中心或未重绘。 - 仅在

visible改变时调用resize,时机过早,抽屉动画未结束,仍为 0 尺寸。

已做的关键修复(Map.vue)

- 延后初始化到抽屉动画完成后,并且只在容器尺寸 > 0 时创建地图:

- 使用抽屉的

@afterVisibleChange和MutationObserver监听容器尺寸,尺寸有效时再initMap(),否则等待。

- 使用抽屉的

- 强约束容器存在性:

- 若地图容器被移除,重新创建

div#mapContainerId并挂回父节点,再初始化地图。

- 若地图容器被移除,重新创建

- 地图实例重建和强制重绘:

- 旧实例存在则先销毁;完成后强制多次

mapGD.resize(),并在插件加载后再次resize()。

- 旧实例存在则先销毁;完成后强制多次

- 插件安全重绑:

-

AutoComplete与PlaceSearch每次初始化都销毁旧实例,绑定到当前mapGD,并保证输入框、面板 DOM 存在后再初始化。

-

- 运行时防御与兜底:

- 如果有初始经纬度,初始化后立即定位并打点;否则尝试浏览器定位。

- 增加调试日志,便于定位是“容器未就绪”还是“插件未就绪”。

推荐落地做法(更稳)

- 容器高度用固定 CSS 类而非运行时动态改样式,避免“动态样式”引发的新问题:

- 给

.map-gaode-container配置固定高度(如 500px),抽屉内布局不要依赖内容自适应高度。

- 给

- 初始化时序:

- 抽屉

afterVisibleChange(true)→ 容器尺寸检测通过 →new AMap.Map(...)→ 插件加载 →resize()→ 定位/打点。

- 抽屉

- 二次打开:

- 关闭时销毁

mapGD和插件、移除容器或清空容器;打开时按上面流程重建。

- 关闭时销毁

快速自检清单(排查空白的关键节点)

- 抽屉刚打开时

#mapContainerId的offsetWidth/offsetHeight是否 > 0? - 初始化后

container.querySelector('canvas')是否存在,canvas 宽高是否为 0? -

mapGD.getSize()是否非 0?mapGD.resize()是否被调用过(并在抽屉动画后调用)? - 插件是否绑定到当前

mapGD,输入框/面板 DOM 是否已渲染后再初始化? - 关闭后是否有彻底

destroy(),二次打开是否复用旧 DOM/实例?

如果你更倾向“不用动态样式”,我可以把目前 watch 里设置容器内联样式的逻辑改成纯 CSS 类方式,并保留上述延后初始化与 resize 策略。你要我直接改成纯 CSS 版本吗?

uni-app vue3 也能使用 Echarts?Wot Starter 是这样做的!

大家好,我是不如摸鱼去,wot-ui的主要维护者,欢迎来到我的 uni-app 分享专栏。

在移动端跨平台开发中,数据可视化是一个常见需求。而 ECharts 作为百度开源的强大图表库,在 Web 端有着广泛的应用,我们在技术栈选择的时候往往倾向于选择这种应用广泛,解决方案完善的库。

但在 uni-app 中直接使用 ECharts 会遇到各种兼容性问题,特别是在小程序端。幸运的是,有很库可以帮助我们在 uni-app 中使用 Echarts,例如 uni-echarts、lime-echart 等插件,为我们提供了相应的解决方案。

今天我们将会在 wot-starter 中,探索 uni-app 接入 Echarts 的方案,并针对小程序,对其超级庞大的体积进行优化。

为什么选择 uni-echarts?

uni-echarts 是一个适用于 uni-app 的 Apache ECharts 组件(仅支持Vue 3),具有以下优势:

- 🚀 快速上手:与 Vue ECharts 近乎一致的使用体验

- 📱 多端兼容:支持 H5、小程序、APP 等多个平台

- 📦 支持 easycom:无需手动导入,开箱即用

- ☕ TypeScript 支持:完整的类型定义

- 🍳 免费商用:基于 MIT 许可协议

基于以上,选择使用 uni-echarts 作为我们的图表库,当然也可以选择 lime-echart 。

安装和配置

1. 安装依赖

首先安装必要的依赖包:

pnpm add echarts uni-echarts

# 或者

npm install echarts uni-echarts

在我们的项目中,package.json 已经包含了这些依赖:

{

"dependencies": {

"echarts": "^6.0.0",

"uni-echarts": "^1.1.2"

}

}

2. Vite 配置

在 vite.config.ts 中添加必要的配置:

import { defineConfig } from 'vite'

import Uni from '@dcloudio/vite-plugin-uni'

import UniHelperComponents from '@uni-helper/vite-plugin-uni-components'

import { UniEchartsResolver } from 'uni-echarts/resolver'

export default defineConfig({

optimizeDeps: {

exclude: process.env.NODE_ENV === 'development' ? ['wot-design-uni', 'uni-echarts'] : [],

},

plugins: [

// 组件自动导入

UniHelperComponents({

resolvers: [UniEchartsResolver()],

dts: 'src/components.d.ts',

}),

Uni(),

],

})

这样配置后,uni-echarts 组件就可以在项目中自动导入使用了,更多信息参见 Uni ECharts 快速开始。

基础使用示例

创建一个柱状图组件

让我们以项目中的 BarChart.vue 为例,看看如何创建一个基础的柱状图:

<script setup lang="ts">

import { BarChart } from 'echarts/charts'

import { DatasetComponent, GridComponent, LegendComponent, TooltipComponent } from 'echarts/components'

import * as echarts from 'echarts/core'

import { CanvasRenderer } from 'echarts/renderers'

import { provideEcharts } from 'uni-echarts/shared'

// 🚨 重要:由于 npm 插件编译机制问题,需要手动提供 echarts 实例

provideEcharts(echarts)

// 注册需要的组件

echarts.use([

GridComponent,

LegendComponent,

TooltipComponent,

DatasetComponent,

BarChart,

CanvasRenderer,

])

// 图表配置

const option = ref({

tooltip: {

trigger: 'axis',

axisPointer: {

type: 'shadow',

},

},

legend: {

data: ['销售额', '利润'],

top: 30,

},

grid: {

left: '3%',

right: '4%',

bottom: '3%',

containLabel: true,

},

xAxis: {

type: 'category',

data: ['1月', '2月', '3月', '4月', '5月', '6月'],

},

yAxis: {

type: 'value',

},

series: [

{

name: '销售额',

type: 'bar',

data: [120, 200, 150, 80, 70, 110],

itemStyle: {

color: '#5470c6',

},

},

{

name: '利润',

type: 'bar',

data: [20, 40, 30, 15, 12, 22],

itemStyle: {

color: '#91cc75',

},

},

],

})

</script>

<template>

<uni-echarts custom-class="h-300px" :option="option" />

</template>

关键要点说明

- provideEcharts(echarts):这是使用 uni-echarts 的关键步骤,必须在每个组件中调用

- 按需导入:只导入需要的图表类型和组件,减小打包体积

- echarts.use():注册导入的组件

-

uni-echarts 组件:使用

<uni-echarts>标签渲染图表

更多图表类型

更多图表类型见 Echarts 和 Uni ECharts,当然你也可以使用 AI 工具帮助你编写想要的图表配置,它非常善于处理这个事情。

高级功能:分包优化与异步加载

引入 Echarts 后,体积暴增 800KB ,怎么办?

有办法,我们曾在 Vue3 uni-app 主包 2 MB 危机?1 个插件 10 分钟瘦身 一文中介绍过 @uni-ku/bundle-optimizer,它是解决微信小程序超包的利器,我们现在使用它的分包优化和分包异步化能力,来优化引入 Echarts 后暴增的小程序体积。

这是我们的项目结构,在 subEcharts 分包中实现 Echarts 相关组件,在 subAsyncEcharts 分包中演示分包异步化效果:

src/

├── pages/ # 主包页面

├── subEcharts/ # ECharts 组件分包

│ └── echarts/

│ └── components/

├── subAsyncEcharts/ # 异步 ECharts 演示分包

│ └── asyncEcharts/

└── subPages/ # 其他功能分包

安装和配置

1. 安装依赖

pnpm add -D @uni-ku/bundle-optimizer

# 或者

npm install -D @uni-ku/bundle-optimizer

在我们的项目中,package.json 已经包含了这个依赖:

{

"devDependencies": {

"@uni-ku/bundle-optimizer": "1.3.15-beta.2"

}

}

2. Vite 配置

在 vite.config.ts 中配置插件:

import { defineConfig } from 'vite'

import Uni from '@dcloudio/vite-plugin-uni'

import Optimization from '@uni-ku/bundle-optimizer'

export default defineConfig({

plugins: [

Uni(),

// 分包优化插件

Optimization({

logger: true, // 开启日志输出

}),

],

})

3. 小程序分包配置

在 manifest.json 中开启分包优化:

{

"mp-weixin": {

"optimization": {

"subPackages": true

}

}

}

如果你使用了 @uni-helper/vite-plugin-uni-manifest 插件,那么需要在 manifest.config.ts 中开启分包优化:

export default defineManifestConfig({

'mp-weixin': {

optimization: {

subPackages: true,

},

},

})

配置完成后,重新构建,我们会发现主包少了 200+KB ,还剩 500KB 在主包中,可以期待 @uni-ku/bundle-optimizer 未来可以传送组件到分包中,到时会将把大部分构建产物都打包进入分包中。

这里配合 lime-echart 的话,应该可以将 echarts.min.js 完全放入分包,各位可以自行探索。

跨分包异步组件引用

在我们的项目中,subAsyncEcharts 分包可以异步引用 subEcharts 分包中的组件:

<!-- src/subAsyncEcharts/asyncEcharts/index.vue -->

<script setup lang="ts">

// 跨分包异步导入组件

import BarChart from '@/subEcharts/echarts/components/BarChart.vue?async'

import DonutChart from '@/subEcharts/echarts/components/DonutChart.vue?async'

import FunnelChart from '@/subEcharts/echarts/components/FunnelChart.vue?async'

import GaugeChart from '@/subEcharts/echarts/components/GaugeChart.vue?async'

import LineChart from '@/subEcharts/echarts/components/LineChart.vue?async'

import LiquidFillChart from '@/subEcharts/echarts/components/LiquidFillChart.vue?async'

import MiniLineChart from '@/subEcharts/echarts/components/MiniLineChart.vue?async'

import PieChart from '@/subEcharts/echarts/components/PieChart.vue?async'

import RadarChart from '@/subEcharts/echarts/components/RadarChart.vue?async'

import ScatterChart from '@/subEcharts/echarts/components/ScatterChart.vue?async'

import StackedBarChart from '@/subEcharts/echarts/components/StackedBarChart.vue?async'

</script>

分包异步化效果

前后2个页面,一个在 subEcharts 分包中,一个在 subAsyncEcharts 分包中,其中 subAsyncEcharts 中的页面打包后几乎不存在体积的增大。

更多信息参见 @uni-ku/bundle-optimizer: github.com/uni-ku/bund… 。

注意事项和最佳实践

1. 使用 npm 方式安装必须调用 provideEcharts

在每个使用 ECharts 的组件中,都必须调用 provideEcharts(echarts):

import * as echarts from 'echarts/core'

import { provideEcharts } from 'uni-echarts/shared'

// 🚨 这一行是必须的

provideEcharts(echarts)

2. 按需导入组件

为了减小打包体积,建议按需导入需要的图表类型和组件:

// 只导入需要的图表类型

import { BarChart, LineChart, PieChart } from 'echarts/charts'

// 只导入需要的组件

import { GridComponent, TooltipComponent, LegendComponent } from 'echarts/components'

// 导入渲染器

import { CanvasRenderer } from 'echarts/renderers'

3. 设置图表尺寸

使用 custom-class 属性设置图表容器的尺寸:

<template>

<!-- 使用 UnoCSS/Tailwind 类名 -->

<uni-echarts custom-class="h-300px w-full" :option="option" />

<!-- 或者使用自定义 CSS 类 -->

<uni-echarts custom-class="chart-container" :option="option" />

</template>

<style>

.chart-container {

width: 100%;

height: 300px;

}

</style>

4. 响应式数据更新

当需要动态更新图表数据时,直接修改 option 对象即可:

const option = ref({

// 初始配置

})

// 更新数据

function updateData() {

option.value.series[0].data = [/* 新数据 */]

}

5. 主题定制

可以通过 provideEchartsTheme 来设置自定义主题:

import { provideEcharts, provideEchartsTheme } from 'uni-echarts/shared'

import * as echarts from 'echarts/core'

provideEcharts(echarts)

// 设置自定义主题

provideEchartsTheme({

color: ['#5470c6', '#91cc75', '#fac858', '#ee6666', '#73c0de'],

backgroundColor: 'transparent',

// 更多主题配置...

})

总结

我们在 wot-starter 中 使用 uni-echarts 结合 @uni-ku/bundle-optimizer 为 uni-app 开发者提供了一个完整的高性能 ECharts 解决方案。通过合理的配置和规范的使用方式,我们可以在各个平台上实现丰富的数据可视化效果,同时保证应用的性能和用户体验。

关键要点回顾:

基础配置

- 安装

echarts、uni-echarts和@uni-ku/bundle-optimizer依赖 - 在 vite.config.ts 中配置 UniEchartsResolver 和 Optimization 插件

- 在 manifest.json 中开启分包优化

- 在组件中调用

provideEcharts(echarts) - 按需导入并注册 ECharts 组件

- 使用

<uni-echarts>组件渲染图表

性能优化

- 使用

?async后缀实现组件异步加载 - 合理规划分包结构,避免主包体积过大

- 利用跨分包异步引用,实现代码分割

参考资源

- wot-starter: starter.wot-ui.cn/

- wot-ui: wot-ui.cn/

- uni-echarts 官方文档: uni-echarts.xiaohe.ink

- @uni-ku/bundle-optimizer: github.com/uni-ku/bund…

- ECharts 官方文档: echarts.apache.org/zh/index.ht…

- lime-echart: ext.dcloud.net.cn/plugin?id=4…

往期精彩

当年偷偷玩小霸王,现在偷偷用 Trae Solo 复刻坦克大战

告别 HBuilderX,拥抱现代化!这个模板让 uni-app 开发体验起飞

Vue3 uni-app 主包 2 MB 危机?1 个插件 10 分钟瘦身

欢迎评论区沟通、讨论👇👇

深入理解 React Hook:useEffect 完全指南

ts中的函数重载

message({

mode: 'mode',

text: 'text',

onClose: function () {},

duration: 3000,

});

message('text');

message('text', function () {});

message('text', 'mode');

message('text', 'mode', 3000);

message('text', 3000);

message('text', 3000, function () {});

export default {};

message 用法有很多。

// ts 的用法

function message(

param1: string | object,

param2?: number | Function | string

): void {

// Function implementation goes here

}

为什么会有ts函数重载?

因为如果没有重载,永远只是很宽泛的类型,any来any去。太多any要ts就没意思了。

function message(params1: string | object, param2?: any): void

有重载时,编辑器IDE就能提供更精确的提示:

message('text')

message('text', 'mode')

// 没有重载时,这些错误调用不会被检测到

message('text', 'invalid', 'wrong') // 不会报错

message(123, 'mode') // 不会报错

// 有重载时,TypeScript 会准确报错

message('text', 'invalid', 'wrong') // 错误:第三个参数类型不匹配

message(123, 'mode') // 错误:第一个参数必须是字符串或对象

完整代码:

function message(text: string): void;

function message(text: string, onClose: () => void): void;

function message(text: string, mode: string): void;

function message(text: string, mode: string, duration: number): void;

function message(text: string, duration: number): void;

function message(text: string, duration: number, onClose: () => void): void;

function message(options: {

mode: string;

text: string;

onClose?: () => void;

duration?: number

}): void;

function message(

param1: string | object,

param2?: number | Function | string,

param3?: number | Function

): void {

// Function implementation goes here

if (typeof param1 === 'object') {

// 对象形式调用: message({ mode: 'mode', text: 'text', onClose: function () {}, duration: 3000 })

const options = param1;

// 处理选项

} else {

const text = param1;

if (typeof param2 === 'function') {

// message('text', function () {})

const onClose = param2;

} else if (typeof param2 === 'string') {

// message('text', 'mode')

const mode = param2;

if (typeof param3 === 'number') {

// message('text', 'mode', 3000)

const duration = param3;

}

} else if (typeof param2 === 'number') {

// message('text', 3000) 或 message('text', 3000, function () {})

const duration = param2;

if (typeof param3 === 'function') {

// message('text', 3000, function () {})

const onClose = param3;

}

}

}

}

export default {};

HTML&CSS: 谁懂啊!用代码 “擦去”图片雾气

HTML&CSS:好精致的导航栏

非常经典的Android开发问题-mipmap图标目录和drawable图标目录的区别和适用场景实战举例-优雅草卓伊凡

非常经典的Android开发问题-mipmap图标目录和drawable图标目录的区别和适用场景实战举例-优雅草卓伊凡

核心结论(先看这个)

-

对于应用图标(App Icon) :永远放在

mipmap目录中。 -

对于其他所有图标和图片资源:如图标按钮、标签页图标、背景图、占位图等,都放在

drawable目录中。

这是Google自Android Studio 1.0版本后官方推荐的最佳实践。

详细区别与适用场景

1. mipmap 目录

- 设计初衷:专门为应用启动器图标(Launcher Icon) 设计。

-

关键特性:系统永远不会对 ****

mipmap****目录下的资源进行缩放。无论你的应用安装在哪一种屏幕密度的设备上,Launcher(桌面)都会获取到为该设备分辨率精确匹配的mipmap资源,从而确保应用图标始终清晰、无锯齿。 - 适用场景:

-

-

有且仅有:你的应用图标,即

ic_launcher或ic_launcher_round等。这些图标会显示在手机桌面、应用列表、设置界面以及分享菜单中。

-

有且仅有:你的应用图标,即

-

为什么不放别的:如果把其他UI图标也放在

mipmap中,系统不会缩放它们,你在布局中引用时可能需要自己处理尺寸,反而增加麻烦。而且这违背了该目录的设计初衷。

2. drawable 目录

- 设计初衷:存放应用内所有其他的图片资源。

-

关键特性:系统可能会根据设备的屏幕密度(dpi)对

drawable目录下的图片进行缩放,以适配不同屏幕。系统会选择最接近的密度版本,然后缩放至合适大小。 - 适用场景:除了应用启动图标之外的所有图片。包括但不限于:

-

- UI图标(如返回箭头、菜单图标、心形收藏图标等)

- 按钮背景(Button Backgrounds)

- 界面背景(Backgrounds)

- 位图(Bitmaps)

- XML绘制的形状(Shapes)、选择器(Selectors)等

为什么会有这个区分?—— 历史与优化

在早期Android版本中,所有图片资源都放在 drawable 目录下。但这样做有一个问题:

当设备屏幕密度很高(比如xxhdpi)而你的应用只提供了低密度(比如mdpi)的应用图标时,系统会从 drawable 目录中获取这个低清图标,并放大它来显示在桌面上。放大必然导致图标模糊、失真,用户体验很差。

为了解决这个问题,Android引入了 mipmap 目录。mipmap 一词源自计算机图形学,指的是一组预先生成的、不同精度的纹理图片。系统可以精确地为设备选择最合适的那一个,而无需进行缩放。

因此,将应用图标单独放入 mipmap 目录,确保了桌面Launcher总能拿到最精确尺寸的图标,与设备DPI完美匹配。而应用内部的UI元素因为布局复杂,缩放是不可避免的,所以继续留在 drawable 目录中由系统处理。

目录结构示例

一个标准的项目资源目录结构看起来是这样的:

src/main/res/

├── drawable/ // 默认drawable目录(通常放xml资源,如selector, shape)

├── drawable-hdpi/ // 为hdpi屏幕准备的png/jpg图片

├── drawable-xhdpi/ // 为xhdpi屏幕准备的png/jpg图片

├── drawable-xxhdpi/ // 为xxhdpi屏幕准备的png/jpg图片

├── mipmap-hdpi/ // 只放应用图标 ic_launcher.png

├── mipmap-xhdpi/ // 只放应用图标 ic_launcher.png

├── mipmap-xxhdpi/ // 只放应用图标 ic_launcher.png

├── mipmap-xxxhdpi/ // 只放应用图标 ic_launcher.png (建议提供,作为高分辨率设备的基准)

├── layout/

└── values/

总结与最佳实践

| 特性 |

mipmap****目录

|

drawable****目录

|

||

|---|---|---|---|---|

| 主要用途 | 应用启动器图标(App Launcher Icon) | 应用内所有其他UI元素和图片 | ||

| 系统缩放 | 永不缩放,保证图标清晰 | 会根据设备dpi进行缩放 | ||

| 包含内容 | `ic_launcher(.webp | .png | .xml)` | 按钮图标、背景、位图、选择器、形状等 |

| 最佳实践 | 所有密度版本都应提供该图标 | 为不同密度提供相应的图片以优化性能和效果 |

记住这个黄金法则:

mipmap ****for the app icon, ****drawable ****for everything else.

(mipmap放应用图标,drawable放其他所有东西。)

实际项目举例

看到这两个图标了没,一个是默认页面的背景图,另一个是被选中按钮激活后的选项背景图

结论先行

这两个资源都属于“应用内其他图片资源”,都应该放在 ****drawable ****目录中。

-

按钮选中状态的背景 ->

drawable目录 -

主页面整体背景 ->

drawable目录

详细解释

1. 按钮选中状态的背景

这个背景是应用内部UI交互的一部分。它可能是一个图片(.png, .jpg, .webp),也可能是一个用XML定义的选择器(Selector) 或形状(Shape) 。

-

如果是图片文件(如

btn_selected_bg.png):

你应该将它放入对应的密度文件夹中,例如drawable-xhdpi/,drawable-xxhdpi/等。系统会根据设备屏幕密度自动选择最合适的一个,并在需要时进行缩放,以保证在不同设备上显示比例正确。 -

如果是XML文件(如

btn_selected_bg.xml,里面可能是<selector>或<shape>):

你应该将它直接放入默认的 ****drawable/****目录(不带密度后缀)。因为XML是矢量性的,系统可以根据描述在任何密度下完美地绘制出图形,无需为不同密度提供多个版本。

放置路径示例:

-

res/drawable/btn_selected_bg.xml(XML选择器) -

res/drawable-xhdpi/btn_selected_bg.png(XHDPI密度图片) -

res/drawable-xxhdpi/btn_selected_bg.png(XXHDPI密度图片)

2. 主页面整体背景

这个背景同样是应用内部的装饰性图片,不属于应用图标。它通常是一张较大的图片(如 bg_home.jpg)。

- 你应该根据它的尺寸和预期效果,为不同屏幕密度提供优化后的版本,并放入对应的

drawable-dpi目录中。例如,为高密度设备提供更高分辨率的背景图,可以避免在大屏手机上被拉伸而模糊。

放置路径示例:

-

res/drawable-mdpi/bg_home.jpg(通常不需要,但遵循规范的话应该提供) res/drawable-hdpi/bg_home.jpgres/drawable-xhdpi/bg_home.jpg-

res/drawable-xxhdpi/bg_home.jpg(这是目前最主流的基准尺寸)

为什么不能放 mipmap?

回顾一下 mipmap 的核心特性:系统永不缩放。

如果你把主页背景图 bg_home.jpg 放在 mipmap-xxhdpi/ 目录下,然后在一个 hdpi 的设备上运行:

- 系统会去

mipmap-hdpi/找,但你没提供这个版本。 - 系统不会像处理

drawable那样自动缩放mipmap-xxhdpi里的图来适配。 - 它会直接使用

mipmap-xxhdpi/里的原图,这张图在hdpi设备上会显得非常大,可能超出屏幕,导致显示异常。

把按钮背景放在 mipmap 里也会有类似的问题,因为系统不会帮你做任何缩放适配,你需要自己写代码去控制大小,这完全违背了Android资源适配的初衷。

总结表格

| 资源类型 | 推荐目录 | 原因 |

|---|---|---|

| 应用图标 (ic_launcher) | mipmap-*dpi/ |

确保桌面启动器获取未缩放的清晰图标 |

| 按钮背景 (图片或XML) |

drawable/或 drawable-*dpi/

|

属于应用内UI,需要系统进行密度适配 |

| 页面背景图 | drawable-*dpi/ |

属于应用内装饰性图片,需要系统进行密度适配 |

| XML选择器/形状 |

drawable/(无密度后缀) |

XML可自适应不同密度,一份资源即可 |

简单记忆:只要不是那个会被手机桌面用到的图标,统统扔进 drawable 。

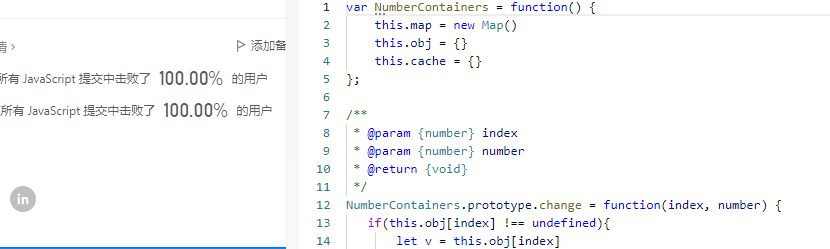

竞赛时 时间紧,临时加一层缓存就好AC了 这样会快很多

var NumberContainers = function() {

this.map = new Map()

this.obj = {}

this.cache = {}

};

NumberContainers.prototype.change = function(index, number) {

if(this.obj[index] !== undefined){

let v = this.obj[index]

let set = this.map.get(v)

if(set) set.delete(index)

delete this.cache[v]

}

this.obj[index] = number

this.map.set(number, (this.map.get(number) || new Set()).add(index))

delete this.cache[number]

};

NumberContainers.prototype.find = function(number) {

if(this.cache[number]) return this.cache[number]

let set = this.map.get(number),ret

if(!set || set.size === 0) ret = -1

else ret = Math.min(...set)

this.cache[number] = ret

return ret

};

两种方法:有序集合 / 懒删除堆(Python/Java/C++/Go)

方法一:哈希表 + 有序集合

为了实现 $\texttt{find}$,我们需要对每个 $\textit{number}$ 创建一个有序集合,维护这个 $\textit{number}$ 对应的所有下标。用有序集合可以快速地获取最小下标。

对于 $\texttt{change}$,如果 $\textit{index}$ 处有数字,我们需要先删除旧的数字,所以还需要知道每个 $\textit{index}$ 对应的 $\textit{number}$ 是多少,这可以用一个哈希表记录。

具体来说,创建一个哈希表 $\textit{indexToNumber}$,以及一个哈希表套有序集合 $\textit{numberToIndices}$。

对于 $\texttt{change}$:

- 如果 $\textit{index}$ 处有数字 $x$,那么从 $\textit{numberToIndices}[x]$ 中删除 $\textit{index}$(删除旧的数据)。

- 然后,更新(或者插入)$\textit{indexToNumber}[\textit{index}] = \textit{number}$,往 $\textit{numberToIndices}[\textit{number}]$ 中添加 $\textit{index}$。

对于 $\texttt{find}$,获取 $\textit{numberToIndices}[\textit{number}]$ 中的最小元素即可。

class NumberContainers:

def __init__(self):

self.index_to_number = {}

# from sortedcontainers import SortedSet

self.number_to_indices = defaultdict(SortedSet)

def change(self, index: int, number: int) -> None:

# 移除旧数据

old_number = self.index_to_number.get(index, None)

if old_number is not None:

self.number_to_indices[old_number].discard(index)

# 添加新数据

self.index_to_number[index] = number

self.number_to_indices[number].add(index)

def find(self, number: int) -> int:

indices = self.number_to_indices[number]

return indices[0] if indices else -1

class NumberContainers {

private final Map<Integer, Integer> indexToNumber = new HashMap<>();

private final Map<Integer, TreeSet<Integer>> numberToIndices = new HashMap<>();

public void change(int index, int number) {

// 移除旧数据

Integer oldNumber = indexToNumber.get(index);

if (oldNumber != null) {

numberToIndices.get(oldNumber).remove(index);

}

// 添加新数据

indexToNumber.put(index, number);

numberToIndices.computeIfAbsent(number, _ -> new TreeSet<>()).add(index);

}

public int find(int number) {

TreeSet<Integer> indices = numberToIndices.get(number);

return indices == null || indices.isEmpty() ? -1 : indices.first();

}

}

class NumberContainers {

unordered_map<int, int> index_to_number;

unordered_map<int, set<int>> number_to_indices;

public:

void change(int index, int number) {

// 移除旧数据

auto it = index_to_number.find(index);

if (it != index_to_number.end()) {

number_to_indices[it->second].erase(index);

}

// 添加新数据

index_to_number[index] = number;

number_to_indices[number].insert(index);

}

int find(int number) {

auto it = number_to_indices.find(number);

return it == number_to_indices.end() || it->second.empty() ? -1 : *it->second.begin();

}

};

// import "github.com/emirpasic/gods/v2/trees/redblacktree"

type NumberContainers struct {

indexToNumber map[int]int

numberToIndices map[int]*redblacktree.Tree[int, struct{}]

}

func Constructor() NumberContainers {